2012年10月23日 3日目

モノレール豊川駅下の街道~吹田市栗生新家~箕面市萱野~瀬川~猪名川の軍行橋~伊丹市昆陽~阪急門戸厄神駅

7時10分出発 16時30分着

57.696歩 37.50㎞

【3日目】

10月20日に引き続いて西国街道を歩く、最近思うが今までの歩きの速度に比べ最近は遅い気がする、距離も余り伸びなくなった、歳かな。今日は豊川からいけるところまで行く。

自宅4時30分に出て林間に車を預け、5時11分の電車で難波まで、地下鉄で千里中央駅まで、そこでモノレールに乗り継ぎ豊川駅へ。7時10分スタート、西宮宿まで行き完歩したかったが少し残した、阪急門戸厄除駅で終了。結果もう1回西国街道を歩くことになった。

でも今日は順調に歩くことができた、特に箕面の街並みは古い民家が残り街道歩きも快適で あった。また久し振りに距離も延びた。

モノレール豊川駅下の街道を出発

街道沿いに地蔵尊の 祠 暫く歩いた先で川を渡ります

小野原東2辺りの街道、暫く緩やかな坂道を進んでいくと右に

春日神社のお旅所

小野原地区には、神護景雲年間(767~769)創建の春日神社が、村の氏神として鎮座します。そのすぐ先は左の旧道

御旅所の前を少し左にカーブしてその先で右に折れる左角に、お堂・道標・常夜灯・楠木正成が水を求めたと伝わる井戸 があります

角のお堂と、左先に見える御旅所を振り返る

道標 「左 京ふしみ」常夜灯 は村への疫病侵入を防ぐための祈願して建てられた楠木正成の井戸はわからなかった

小野原東2から小野原西2への街並みは旧道の雰囲気が残り約700m程真っ直ぐ進む。道路も綺麗に整備され最高です

車道の交差点を横断します左角に大きな旧家

交差点を越えて少し先右に 浄土宗 正念寺

小野原西2の街並み、右T字路の辻があるところを、左に入ると理照寺がありその西側の道を南へ300m余り進むと

【寄り道】 春日神社 「緑の森のお春日さま」の名で崇敬を集める。神護景雲二年(768)に創建されたと伝わる。

杜に囲まれた立派な古社

春日神社から街道に戻る途中右に、理照寺

街道に戻り西に進むと少し先で街道両側に 常夜灯 と屋根瓦に葺かれた 祠

街道らしい風情のある街並みが続続いています。すぐ先で勝尾寺川を渡り栗生新家の旧道を進む

綺麗に舗装された街並みを進むとやがて右に、勝尾寺表参道の大鳥居があります。勝尾寺への参道は幾筋かありますが、西国街道に面した新家からのこの参道は、大鳥居を起点として北への三十六町(約4㎞)が表参道です。宝治元年(1247)に建てられた下乗石から七町石までの八基は、最古の町石として国の史跡指定を受けています。

現存する石の大鳥居は寛文六年(1666)に建てられたもので、記録では、鎌倉時代の寛元三年(1245)に木の鳥居が建てられたのが記録にあります(説明板より)

勝尾寺表参道の大鳥居

鳥居の袂に立つ 二基の道標

また鳥居の袂西側に立つ 三十六町石

鳥居前の西国街道を振り返る

鳥居前から少し進むと、旧道は左にカーブして、川に架かる橋を渡ります。橋の手前左に 祠 振り返ったところ

橋を渡るとすぐ車道を横断します、正面の旧道を進む、旧道はその先で右にカーブして西へ、左に箕面墓地公園があります

今宮地区を進んでいくと車道の交差点に出ます、街道は横断して旧道を進みますが、

ここで【寄り道】をします。交差点を右に折れて、171号線の今宮信号交差点を横断して北へ400m程歩きます右に第四中学校、左に萱野東小学校を見て信号の角に

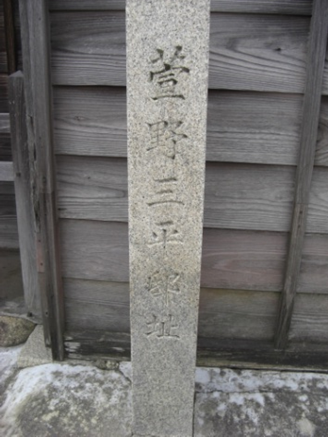

為那都比古神社参道碑

信号を右に折れてすぐ左に、常夜灯が二基 ある間の参道を左に折れる

参道途中に右に 石碑

鳥居と参道

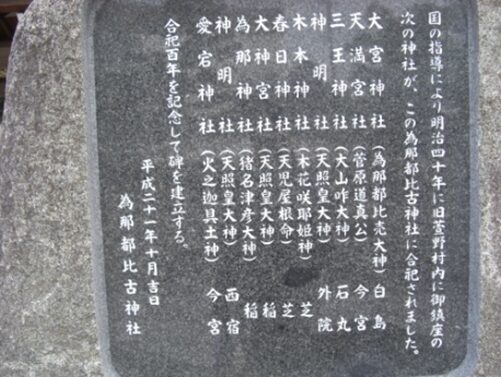

為那都比古神社 沢山の神社が明治四十年に合祀されています

合祀した神社の碑

寄り道を終わり、今宮交差点の傍の街道に戻り西へ、今宮交差点の角にコーナンが見えます。旧道の車道を横断した右に 祖谷観世音菩薩碑 が立っています

すこし進み小さな川を渡り少し進むと左に保護樹林におおわれた中に 祠と灯籠

やがて右からの171号線に合流、西宿2丁目信号交差点に出る

国道を横断して少し国道沿いに歩くと、右へ分岐している道があるので入ります

国道に沿った建物の裏側(北)にあたります。100m余りの旧道です

新御堂筋線(423号線)で旧道は遮断しています、新御堂筋を左に進むと千里中央駅があります。

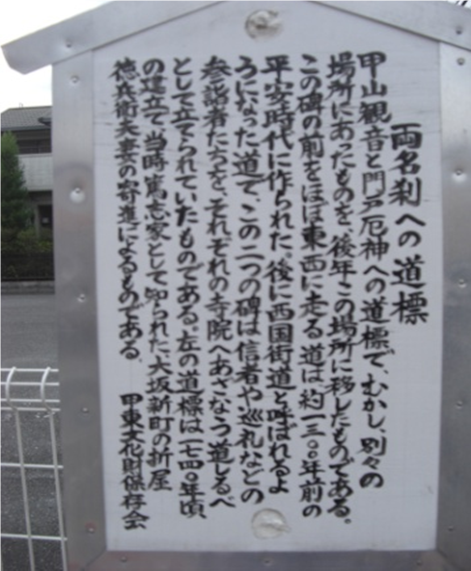

箕面山への道しるべ石

寛文十二年(1672)箕面寺(瀧安寺)の僧により建てられた市内最古の道標。元、萱野小学校の東側、西国街道と、箕面山への道との三又路にあったが、新御堂筋の建設でここに移転された。(説明板より)

左に折れて、新御堂筋と171号線の交差する、萱野交差点で西に新御堂筋線を渡ります。

少し171号線を歩くと、萱野4丁目交差点に出ますので左に折れます

萱野4丁目交差点を左に折れます、左角に大阪スバルがあります。すこし進むと右に一筋目の角に、うどんの看板があるところを右に折れます

左に小さな公園を見て川の傍を右にカーブします

萱野の集落に入るところで、川は左(南)に離れていきます。旧家が建ち並ぶ旧道

左に長屋門がみえます、 萱野三平邸跡

赤穂浪士に登場する、萱野三平実家跡。主君浅野内匠頭が江戸城松の廊下で吉良義央への刃傷事件で内匠頭が即日切腹、一番の早駕籠で播州赤穂への道、実家の前の街道を通った時、偶然にも実母の葬式に出会いましたが、寄らずに駕籠を急がせたといいます。後日、生家に戻り江戸への出立に際し、主君への忠義か親への孝行かの板挟みに苦しみ、果てに三平は、元禄15年(1702)1月14日、自宅長屋門の一室で自刃した、27歳の生涯。自宅は700坪ほどで、現在は修復した長屋門と自刃した部屋が残る。敷地内には新しい資料館の涓泉亭が建っている。

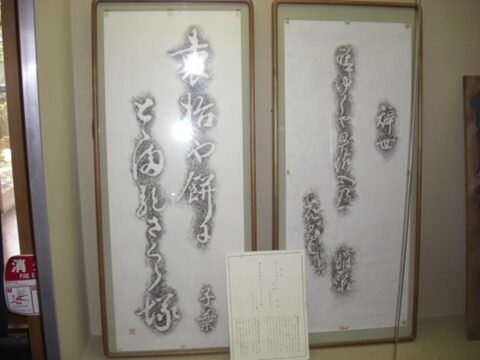

辞世の句

晴ゆくや日ごろ心の花曇り 涓泉(三平の俳人名)

長屋門の内側、自刃した部屋は向かって左側

生家模型

街道を挟んだ北側奥に 善福寺

萱野三平の墓は、元は屋敷の裏の丘陵地にあったが、昭和五十四年箕面市の都市開発計画で 丘陵地は造成されて、さらに南の川の対岸の丘陵地に共同墓地が開発され移されている。折角だから共同墓地へ行って探してみる

長屋門より少しのところ右に田中内科があります、その前の左への細い道を南に入り、川のところへ行く。左に折れた先左手に 浄土真宗本願寺派芥子山 浄圓寺

千黒川を渡った共同墓地のすこし高台にありました、大きな墓石なのですぐわかりました。

萱野三平の墓及び一族の墓 生まれた故郷を見渡せる良い場所です

街道に戻ります 芝村の高札場跡

この付近に現存していないが、一里塚 があったと伝わる

街道に戻り左に大きくカーブして進みます左に和田商店がある分岐点は左の旧道です。右に行くと171号線に出ます

街道沿いには大きな旧家がたくさん残ります。街道を振り返ってみたところ

萱野三丁目南の信号交差点を横断します

稲地区に入り川を渡ります右手の 祠に地蔵さん が沢山集められ祀られています

左に新しい 勝満寺

その先、稲公民館の横には塀に組み込まれた 地蔵さんと祠

地蔵さんのところを街道は真っ直ぐ進むが、その十字路を左に少し入っていくと

浄土宗本願寺派水稲山 教学寺

171号線に面したトヨペットの裏側の交差点を横断して進みます

右の171号線に合流します

左の 祠 のすぐ先で広い牧落信号交差点を横断して北側に出ます

171号線を少し重複して歩くと、歩道橋のあるところで、171号線より分岐して右に入る旧道があります

171号線と分岐してから250m程先で十字路に出ます、右手前角に

牧落の旧高札場と道標

この地は牧落村の高札場跡で、この辻は 箕面街道(箕面・大坂道)と西国街道の交わる四ッ辻にあたります、

道標 も大小二基が建っている。大「大坂 天神 四り半 はっとり 天神二り 道」小「みのをみち」

辻から西国街道を振り返る、道も綺麗に落ち着いた敷石で舗装されています

【寄り道】右の箕面街道への道を入ります

すぐ右に牧落会館がありその壁際に 牧落の郷倉と力石 の表示板、郷倉は村の共有倉庫で、力石は青年たちの祭り等に力自慢を競いました右から三斗・四斗・五斗石

北に60m程進むと左に 浄土真宗本願寺派驪城山 安養寺 天文三年(1534)創建、本尊は阿弥陀如来立像を始め、聖徳太子・親鸞・蓮如上人画像の文化財が保存されている

安養寺を西に入ると 牧落八幡宮 村の鎮守で創建不明、境内に、寛文・延宝年間(1661~80)建立の石灯籠が残っている

牧落久建彦神社

元の辻の街道に戻り西へ、

次の交差点右に 八幡神社の鳥居と参道

鳥居を右に見て少し先、右に 百楽荘の石碑 昭和十四年と刻まれている

左に一番通りの保護樹木の大木

その先で阪急箕面線の踏切を越えます、右に牧落駅が見えます

踏切を越えた先左に、重厚な建物の旧家

左に箕面桜井郵便局をみて桜井地区を通ると交差点を左に入ると正面に桜井駅

旧道は狭くなり半町の街並みに入ります。半町2丁目信号交差点を横断します

その先右に 浄圓寺

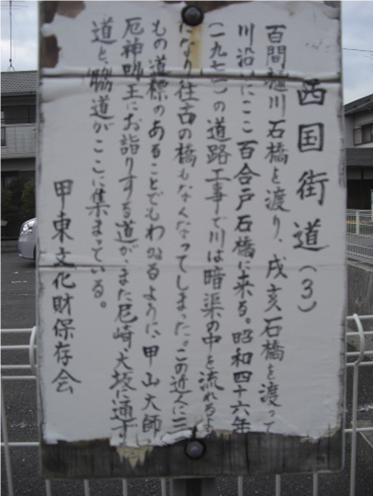

【瀬川の宿半町】

江戸時代、瀬川と半町は西国街道筋の駅所村で、立会(共同)駅と参勤交代の西国大名の泊まる本陣・旅籠もあった宿場

自動車教習所入口前に、半町脇本陣跡 があり、西隣に 瀬川本陣跡

街道より少し北に入った教習所の西側に 願正寺

街道に戻り次の信号を【寄り道】右に折れ北へ、箕面川を渡りさらに北へ行くと、瀬川北公園がありその南側に

瀬川神社(天児屋根命神社)

神社の境内にある井戸は龍が水を飲んで天に昇ったといいう言い伝えがある。龍の井 と呼ばれ、この宮は龍の宮 と呼ばれている

宮の傍にある、木の根に飲み込まれた小さな 祠

すぐ先で道は分岐しますので左の旧道を進む

左の道に折れて暫く住宅地を右の小川に沿って南に進みます

やがて阪急箕面線の踏切を渡りますが、上には171号線のバイパス高架道路が左右に走っています

踏切りを渡り右に緩くカーブして進むとすぐ左から、車道が合流し瀬川五丁目交差点で、さらに左から171号線が合流します、歩道橋が架かっています。

171号線を100m程進むと、分岐があり右の旧道に進む、左旧道と171号線の間にビジネスホテル石橋があります

左ホテルの袂に沢山の お地蔵さん がお堂に祀られています

傍には新しい 石碑が二本 立っています「安政池 素面池 新池 無縁佛供養塔」「玉坂新池弁財天供養塔」

その先160m程進むと分岐した171号線が西にカーブしてきて合流します。すぐ右は石橋阪大下信号交差点で南に横断します。交差点を西北に行くと阪急箕面線・宝塚線の石橋駅です

また交差点の東西の道は、能勢街道

交差点を数十m南に進むと、右に分岐する旧道があるので右に入る

旧道は緩やかに右にカーブしながら進むと左に 辻の地蔵

右に 祠 前方に西国街道踏切

踏切の傍に旧石橋村の 高札場跡

線路わきに新しい西国街道の 石標と道標

西国街道踏切を振り返ってみる

踏切りを渡り真っ直ぐ細い道を入っていきます

右に豊能朝鮮会館の辻を左斜めに進む会館の分岐から200mほぼ真っ直ぐ進むと、分岐道に出ます、左にカクテルコーポがある横の道を南西に進む

右に関西留学生支援センターがあります、すぐ先で十字路に出ますが横断、さらに数十mで道は分岐しますが、右に進むと、左に池田書店があります。ここまで沢山の枝道がありますが道なりに進んでください

やがて中央分離帯のある南北の広い道路の交差点に出ます。交差点を渡った左角の森は

亀之森住吉神社 境内には荒神社や稲荷大社もあります

交差点から左、亀の森幼稚園の前を通り、住吉の集落を抜けていく途中右に

真宗 順正寺

道なりに少し進むと、中央環状線の高架に出ます。

環状線を越える手前の右(北)への道を少し入っていくと

駒の森十二神社

中央環状線の高速道の下をトンネルで潜ります

高架を潜ると豊島南地区に入ります、街道沿い左に 西宝寺

その南隣に禅寺の 曹洞宗天興山 正福寺

街道右手には 受楽寺

ここでまた【寄り道】受楽寺の北側、国道171号線を少し東に行った高速道路の手前、豊島南1丁目西交差点の北側に 弁慶の泉 戦いで渇いた喉を義経や弁慶が潤したという伝承

荒れ果てていた史跡を、地元の有志が三千八百万円の事業費を生み出し、立派な史跡として復興しされた

元の街道に戻り豊島南の集落を抜けます、車道に出ますので横断しますが左側の道を進みます。右は行き止まりです

100m余り進むと左に高架道路のところに出ますが、左に潜らず少し右に進むと、箕面川の堤に突当り旧道は完全に消失していますので、

手摺のついた堤上への石段を上がります、堤の上にの架かる歩道橋で箕面川を渡ると、左右どちらも高速道路や車の多い車道の間に出ます。一瞬どうなっているか分からなくなりますが、落ち着いて歩道橋を利用して、171号線の北側に出てください。ここ新開橋の交差点は十分注意してください。間違っても道路を横断しないでください、非常に危険です

すこし側道を西に進み、国道左に見える浄源寺の手前の歩道橋で、再び南側の側道に出ます。

浄源寺

浄源寺のイチョウ イチョウに、キリ・ムクノキの二種類の樹木が寄生していて珍しく、樹勢も旺盛。樹高約20m、幹回り2.4m、樹齢推定300年街道からもよく見えて、目印になっていた

下河原地区の国道を西に進むと小さな川を渡り、すぐの阪神高速池田線を潜ると、猪名川に架かる軍行橋を渡ります。かつては渡し船が無く、猪名川を歩いて渡っていたようです

橋を渡り軍行橋西詰交差点で左に折れて、堤防道を南に進みます

堤防道を南へ、この道は旧道ではありません迂回路です

暫く堤防を進んで行くと、堤防右に二つ目信号が見えますので右に下ります。

堤防から東を見ます、左斜めの対岸辺りに徒歩渡りをしていたようで、前述の浄源寺辺りに旧道は通っていたようです

堤防を右に折れて信号の右に入る角に西国街道の石標

右(南西)に真っ直ぐ進むとJR宝塚線・福知山線の踏切を越えます。左に一帯に松谷化学工業本社工場があります。踏切りの先で左にカーブして、すぐ又右に折れて進みます

その先で道は分岐していますので、右の道を進む

右に北伊丹郵便局があり、この辺りは北伊丹2丁目。郵便局の先で駄六川に架かる坂の橋を渡ります

ここで川沿いを南に下り【寄り道】して伊丹城(有岡城)と周辺へ行きます

伊丹二丁目3にある 上田南嶺碑 安政五年~昭和十八年、86歳で没画家、伊丹古城下に古城庵と名付けた居を構え永住の地とした。

JR伊丹駅と阪急伊丹駅の中間地点にある 墨染寺と山門

境内に江戸中期の俳人 鬼貫親子の墓(姓は上島)

女郎塚

重層石塔と女郎塚

伊丹(有岡)城の落城にまつわる、悲運の人々の墓といわれる。重層の石塔は荒木村重の墓 と伝わり、女郎塚は落城時捕らえられ京都で処刑された、村重の妻子ほか三十六人の女・子供の供養碑

日蓮宗総本山見延山久遠寺の直系の古刹 本泉寺

永禄三年(1560)の開基、現在の本堂は、元禄九年(1696)に再建された。

楠公一族の墓

向かって右に前三国守楠公の墓があり、左に従四位上小楠公の墓、楠正貞の墓があります石の玉垣・覆屋・灯籠が昭和六年に整備された

JR伊丹駅の西側正面に 有岡城跡 主郭部が国の指定として整備された

南北朝時代から伊丹氏の城として発展、天正二年(1574)織田信長の武将、荒木村重が伊丹氏を破って入城「有岡城」と改名し、摂津国の重要拠点として伊丹全体を惣構えとした城を完成させた。

天正六年、村重が信長に背いたため10か月の攻防戦の末落城した。その後、池田之助が城主になったが天正十一年美濃に移った際に廃城となる。

城下町のうち町屋地区はそのままのこり、江戸時代は酒造りの町として栄えました。その後、荒廃していたが、昭和50年に発掘調査により主郭部を復元し史跡公園(国史跡に指定)として蘇った。(伊丹教委説明板より)

駅前の駐輪場として沢沢山の自転車

簡単に伊丹城跡を巡り、元の駄六川の坂の橋に戻り西に進みます

橋を渡ってすぐの交差点は、伊丹市街地を起点として通ってきた 多田街道 との辻、伊丹への道

多田街道が交差します、角の新しい 道標 「従是 多田神社 一里半」

右手前角の 自然石の辻の碑の道標 立派なお堂に収まっています

道標の刻まれている文字は消えているが、かつて東寺・関 戸・須磨・天王・大小路の名が、碑文に刻ま れていたそうです

右への多田神社(北)への道

多田街道を右に少し入ると懐かしい 水車小屋

その先で広い車道の北国1丁目信号交差点を横断します。左に行くと伊丹駅です

交差点の先は伊丹坂、交差点を越えて少し進んで春日丘6を左に入ると

伝承 和泉式部の墓

五輪塔の塔身と宝珠の部分だけ残っている、完全であれば225㎝がある。鎌倉時代後期のものと推定。和泉式部の墓が街道歩きの過程で何箇所か見ているので、和泉式部信仰の所以であろう

和泉式部の墓への入り口の坂道を振りかえり写す。坂の上り口に 祠が二つ

暫く春日丘の住宅地を進む、その過程に、右に大前医院、石岡歯科、左に白ゆり幼稚園を過ぎる

やがて大鹿東口五又路の信号交差点に出るので、街道は左斜めの道を進む。二つの道はこの先300mほどで合流する右の道を少し行った先右に、

妙宣寺

お寺の傍に 竹塚とお堂

分岐点の街道に戻り大鹿地区の集落を進む左に 祠

大鹿3丁目付近の旧道

左の祠を過ぎた先の十字路右角に 道標 この十字路で 有馬道 と交差します

大鹿の道標

十字路を越えたところから振り返る、いい雰囲気の街角

その先広い道路の交差する信号交差点に出ます、街道は真っ直ぐ進む

暫く旧道の集落を真っ直ぐ進み千僧地区に入ります左に 祠

祠よりすぐ先右に 千僧天神社

千僧2の静かな街並みを進みます。北の方角には、行基が開発した昆陽野五池がつくられ、現在も昆陽池と瑞ヶ池が残っています

やがて伊丹警察署前信号交差を横断します

暫く進んだ先右に稲野小学校がありますが、その南門の前に

道標 「すぐ西宮 すぐ中山 小浜 すぐ京都」

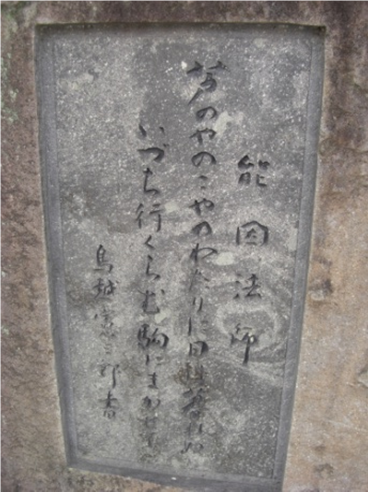

道標の隣の 石碑 能因法師の歌

芦のやのこやのわたりに・・・いづち行くらむ駒にまかせて

道標の傍の道を左に入ると 観音寺

街道の北側、稲野小学校の西側の道を入っていくと、171号線の手前に 東天神社

街道すぐ先で、中央分離帯のある車道を横断します、左角に巽医院があります

昆陽の街並みを進んでいく途中左に

祠が二つ 並んで祀られています この辺りから

【昆陽宿 】に入ります

宿入り口の右手に昆陽宿の案内板が建っている 天保14年では、人口913人・本陣1軒・旅籠7軒・人馬問屋1ヶ所と記載されています

すこし進んでいくと171号線に合流して重複しながら進む。合流した国道北側の角に、西天神社 の大きな看板が立っています

国道を左の歩道橋で渡ると、北に西天神社の参道と鳥居が見えますので、少し入ってみます 西天神社

歩道橋より西側の国道を見たところで、歩道橋より300m程171号線を西に重複して歩きます。

171号線が高架に先なる先で右沿い前方に重層丹塗の仁王門が見えます

かつては遠くからでも目立つ立派なお寺であったが、今は、門前を171号線の高架道路が走っており、その威容が失われた。寺本4丁目の交差点を越えた少し先右に

江戸時代には、僧舎六房・本堂・開山堂・観音堂・護摩堂・大日堂・不動堂・弁天・歓喜天・梵天・金比羅等のある広大な敷地であったそうですが今は縮小している。天平三年(731)行基が建立した畿内49寺院の一つ、戦国時代焼失したが、その後再建された。

昆陽寺 朱塗りの鮮やかな 山門 ひと際際立って目に付く

立派な鐘楼

昆陽寺から、寺本4丁目交差点に戻ります

交差点で左(南)の折れますが、左からの334号線の車道も越えるとすぐ小さな橋を渡り、旧道に入ります。右にすばるハイツがあります

橋を渡って150m程先の、左T字路の住宅地内で右(西)に折れます。T字路を右に折れず数十m先は十字路です

右に100m程進むと広い交差点に出ますその変則十字路を小さな溝を渡り西に進みます

西に進む右手公園の隅に 閼伽井(あかい)の井戸

あかいとは梵語で、特に仏前に供える水のことをいう。昆陽寺附近を閼伽井と呼んだところから、この井戸をそう呼んだ

そのすぐ先で道なりに右に折れて、すぐまた左に折れた右手に辻の地蔵

辻の地蔵さんと呼ばれる道標と妙見宮の道標 があります

やがて171号線の高架道の側道の昆陽里信号交差点の数十m東側に合流して、171号線の高架の側道を暫く進みます。高架の北側にはイズミヤがあります

イズミヤの南側、高架の北側の小川の傍らに 師直塚 高師直は足利尊氏の執事として戦功をあげたが、尊氏の弟、直義と反目して殺された。国道の拡張工事によりこの地に移された。

171号線を次の西昆陽交差点まで歩きます。西昆陽交差点で171号線と分かれ、右の旧道を進みます

西昆陽の旧道を進んでいくと右に 祠

髪茶屋 この付近に茶屋があり、ぞうり・わらじの他、酒・一膳めし・菓子などが売られていた。髪茶屋のおこりは、天明八年(1788)に安兵衛さんと徳右衛門さんが茶店を経営し、安兵衛さんが立派な髪を蓄えていたので呼ばれるようになったという。

茶屋付近から西昆陽の旧道を振り返る

その少し先で、武庫川の堤防道路に突き当たります。武庫川を渡るのに堤防を左(南)に暫く進み迂回します。かつては左にカーブする付きあったり辺りで渡河していた

この辺り 髪の渡し跡 の尼崎側、堤防左に武庫北小学校が見える

旧街道の渡し場跡は、背丈の高い二本の松があり、川床の一隅の行者堂がわずかにそれらしき跡が残るのみで、今はゴルフの練習場になっている

堤防を南に進むと山陽新幹線の高架を潜り、武庫川に架かる甲武橋の東詰交差点に出て橋を渡ります。甲武橋を渡り西詰に出て堤防道路を再び北に、この間の道は迂回路で1.6㎞ほどあります。堤防を進んでいくと、左に報徳学園高校があります

西宮側の 髪の渡し跡 河川敷では沢山の学生さんがいました

対岸の武庫北小学校の西側の堤防辺りから、現在の報徳学園の辺りに渡っていたようです。文化六年、伊能忠敬が測量した記録では幅百七十間(340m)とある。水の量により、徒士渡りと舟渡しの両方を利用していたようで。

西国街道は、渡し跡の報徳学園高校を過ぎてさらに北西に100m程進みUターンして南西に、現在の報徳学園と西の段上小学校の間たりを南に進んでいたようです。

現在は報徳学園の北側の部分は新住宅地となり旧道は残っていません。 丁度、Uターンする北側の地点の東側は武庫川と仁川が合流しています。

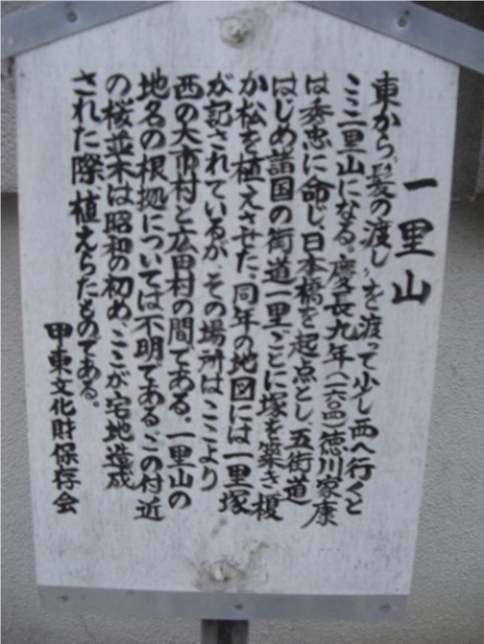

武庫川西岸の段上村に「一里山町」という地名が残っています、この付近に一里塚があったのだろうが今はその足跡は残っていない。

一里塚跡付近

報徳学園の北東角の堤防を北に100mほど進んだところで、Uターンの旧道が失われているので、角に戻り報徳学園の北側の道を西に進む、学園が切れたところを左に折れる。報徳学園高校を左に、右に段上小学校の間の道を進みます。進んでいくとT字路になるので右(西南)進む。

この辺りは旧道に復しているようです

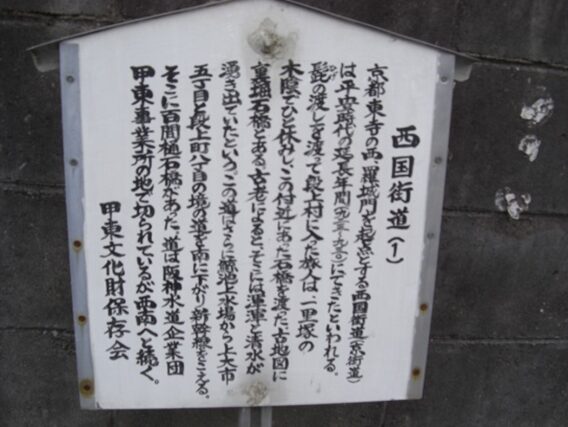

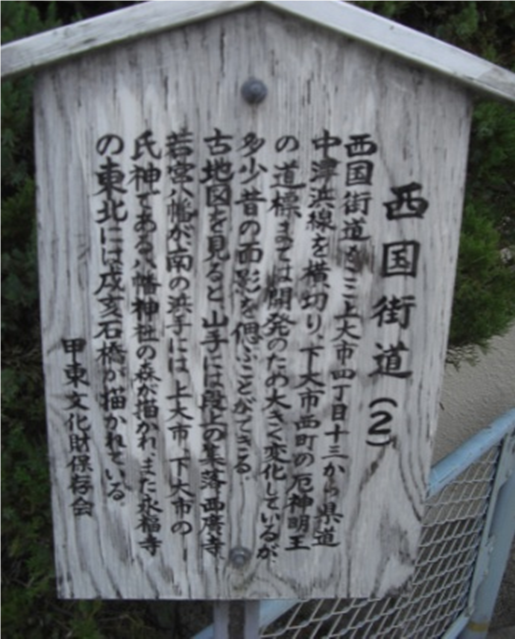

T字路に突き当たる、その左に西国街道の説明板

T字路を右に折れてすぐ、右に段上小学校の南東の角で、道が三本に分かれますので、真ん中の旧道を進みます

すこし進むと、広い車道が右鋭角に交差してきますので、横断して右斜めの旧道を進みます。前方に山陽新幹線の高架が見えます

山陽新幹線の高架を潜り、振り返ったところです

高架を潜り右にカーブしていきます

旧道は突当り、正面の上大市3地区の阪神水道企業団甲東事業所で消失しているので左に小川に沿って迂回します

左に折れて100m進むと、信号交差点に出て右に折れます。小川も右に折れています

水道事業所を右に小川沿いを西に進むと、80m程で右の水道事業所で消失した旧道がここで右から合流して、小川沿いに左に折れます。左に折れるみぎかどの小川の傍に説明板

左に折れて小川沿いに300m程西南に進む

やがて広い道の車道の信号交差点を左斜めに横断して西南へ

自転車の大きな看板の分岐を左に旧道は進む

交差点から約550m程、門戸厄神駅まで西南に進みます。途中大きな街道松の名残か一本松が立っています右に白石歯科があります、その先50mほどで五又路がありますが真っ直ぐ旧道は進みます

街道右に 道標二基 が建っています。背の高い方は 「左 尼崎 大阪 伊丹 池田 京道 右西宮」と刻まれて厄神明王道の文字、

背の低い方は 「すぐか婦と山観音 是より十五丁」

阪急今津線の門戸厄神駅の北側の踏切に着きました

3日目、門戸厄神駅で終了します。きょうはよく歩いた、西国街道もう少し残ったので、もう一回続きを歩く。

コメント