【2日目】 2012年10月20日

大山崎~芥川宿~中河柄町~郡山宿~茨木市豊川モノレール駅

6時50分出発 16時00分着

39.322歩 25.55㎞

自宅4時30分に出てJR東海道線の山崎駅へ、7月19日の西国街道の続きを大山崎からスタート。

6時50分、朝から鈍より曇っている。16時モノレール豊川駅にて本日終了。

見て回るところが多くてなかなか前に進まない一日で、また車が多くて1日中注意が必要であったので、今日は全然㎞は伸びなかった。

前回の起点山崎駅の南側の街道 離宮八幡宮の辻

離宮八幡宮の 正門

離宮八幡宮を右に巻いて分岐を右に折れます。右に折れてまたすぐ左に折れます

左の角に 関戸大明神 山城と摂津境の社、かつてこの辺りに 山崎の関所 があったと指定される

関戸大明神前からの山崎の街並み大阪府に入ります

屋根に煙り出しのある森村家、宅内に「宗艦井戸」が残る、八幡宮の社家で庄屋をつとめていた

関戸大明神寄り真っ直ぐ西に進み、右にJR線が接近した踏切りのところで斜め左に下ります

少し先東大寺1丁目 道標 「柳谷観世音菩薩道」と刻まれています

東大寺地区で、水無瀬川に架かる水無瀬橋を渡る

水無瀬川と淀川が合流する辺りにかつて 山崎の渡し があり、島本町広瀬から対岸の枚方市橋本に渡っていたが昭和三十四年に廃止された。山崎の渡しは古くからあり「燈明の渡し」ともいわれた、この渡し舟は大きくなく5~6人乗りの渡しで、主に対岸の男山八幡宮への参詣、あるいは橋本の遊郭の足として利用されたという。売春防止法が昭和三十三年三月に実施され、三十四年に渡し船が廃止されていることは、いかに遊郭への利用者が多かったか物語っている。

橋を渡り250m程先左にスーパー万代がある角を左に入っていくと

水無瀬神宮後鳥羽上皇の離宮 があったところで、水無瀬川と淀川が近くに合流する風光明媚な景色であったと想像できる

承久の乱で敗北した後鳥羽上皇は隠岐に流され亡くなったが、管理していた水無瀬家がここに居を構え、後鳥羽院御影堂(現本殿)を建て、遺影と置文を納め、その霊を歴代当主が奉仕してきた。神宮の起こりは仁治元年(1240)頃といわれる。

名水百選に選ばれた「離宮の水」がわく井戸

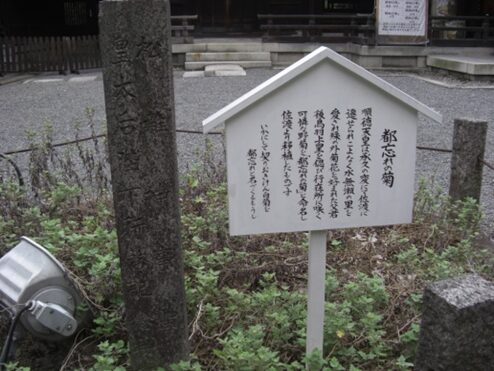

順徳天皇は承久の変にて佐渡に配流されたのち、佐渡の菊を持ち帰り、父君の後鳥羽上皇が特に好んだ可憐な野菊を命名し偲んで命名した 都忘れの菊

いかにして契りおきけん白菊を 都忘れと名づく名もうし

街道に戻り右奥の第一小学校を過ぎると街道沿いの 鳥居と祠

広瀬1丁目の右に 浄土宗 阿弥陀院

その先で、川に架かる橋と高架道路の下を潜ります、島本町桜井1に入ります

高架の先すぐで道は分岐しますので、左の旧道を進みます

角に 道標 「右 柳谷 左 西之宮」

右にJR島本駅手前にクスノキに覆われた公園があります

桜井駅跡(国指定史跡)

楠公父子決別の地延元元年(1336)東上してくる足利尊氏軍を迎え撃つため、西に向かう正成がこの地に息子正行を呼び寄せ、遺訓を与え河内に帰らせた、別れの地である。正行も後に四条畷の戦いで飯盛山にて討ち死している。

楠公六百年祭記念石碑 昭和十年五月十六日盛大な式典がもたれた

旗立松

子別れ松とも呼ぶ、老松のもとに駒を止め、決別したと伝わる。明治三十年に松は枯れ死し一部を小屋に保存

手水鉢

明治天皇御製碑

昭和六年に建てられた大碑で、碑の表の書は 伯爵・東郷平八郎海軍元帥

子わかれの 松のしつくに 袖ぬれて昔をしのふ さくらゐのさと

明治天皇が明治31年11月行幸のおり詠まれた

楠公父子決別之所碑

題字は陸軍大将 乃木希典の書

楠公父子子別れの石像

台座の「滅私奉公」の題字は公爵 近衛文麿の書

楠公父子訣児之處碑

題字は大阪府権知事 渡辺昇の書明治九年(1876)十一月建立

忠義貫乾坤碑(ちゅうぎけんこんをつらぬくひ)

明治27年(1894)5月、島本村内と近郷の有志150名によって建立

桜井の駅の杜全景

謡曲「楠露」と桜井の駅 正成・正行父子の別れの場の作、そのほか歌には「桜井」「桜井駅」などがある楠一族が大好きでつい力が入りました

交差点を横断した右に 島本町歴史文化資料館

ここで【寄り道】のため街道歩き中断します。JR東海道線島本駅の西側に出て、町立図書館と南側のトッパンフォームズ工場の間で、名神高速の近くに、「待宵小侍従の碑」があるので探してみる。平安朝末期の女流歌人で定家や俊成などの大家との交流もあり。「千載集」「新古今集」などの勅撰集に五十四首も載せている一流歌人。松の大木の袂に碑と墓があると書いていたが見つけることができなかった。

近くに 臨済宗大徳寺派補陀山 宝城禅庵 がありました

島本町歴史文化資料館前の街道に戻り南に暫く進んでいくと、道が分岐します、左の道は真っ直ぐ広い新道で、右の小川沿いに折れます。

右に折れた先で、右のJR線のガード下を潜り西側に出て、今度は左に線路を見て暫く進む

右の高台に 臨済宗 普泉禅寺

西隣に 地蔵院

JR沿いに進んでいくと右の高台に 日蓮宗霊岡山 妙浄寺 題目宝塔と釈迦多宝二仏を本尊とする

境内の 石造り物

梶原地区に入り、JR線が少し離れて街道が右にカーブするところ右に お堂

堂内に地蔵尊が祀られ、かつて淀川沿いの中村にあった、水あがりの地蔵さん と呼ばれ親しまれている

お堂の傍は 梶原一里塚跡

旧梶原村の東端に位置し、榎が植えられた一里塚が設けられていた。

その先右手奥に 日蓮宗昌林山 一乗寺 本尊は題目宝塔と釈迦多宝二仏

応永34年(1427)日親上人に帰依して建立。歴代紀州徳川家の崇敬が厚かった。境内には諸堂のほか日親上人の銅像、弁慶の駒つなぎ等ある

境内に立つ クスノキの大木

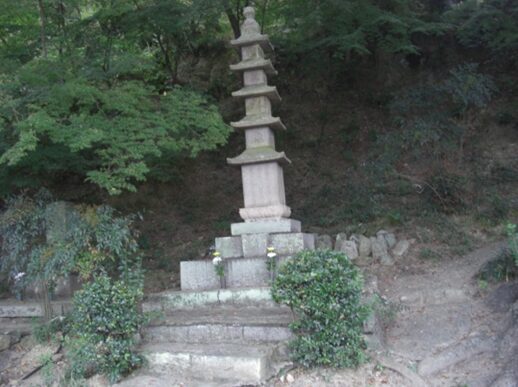

樟の袂にある 宝塔

旧道に戻り少し進んでいくと右に 畑山神社と梶原寺跡

神社の創建される以前の7世紀後半頃には、この地に市内最古の寺院の一つである 梶原寺 が創建されていたとみられている。

神社の北側奥には 田中寺 があります

街道に戻り、高槻市梶原の街並みを進む旧家が残る街道

萩之荘に入り、左に萩荘公民館がある先右手高台に上る石段があります

日蓮宗 成就寺

その先、桧尾川の手前右の高台に 日蓮宗冨松山 法照寺 があります

桧尾川に架かる桧尾橋を渡り山手町に入ります

橋を渡ったすぐ右に 祠

すこし進むと右に 常夜灯二基 春日神社の参道で、北に桧尾川を渡り、名神高速道路を超えて上っていくと春日神社があります

山手町の街道街並み左に 浄土真宗本願寺派正徳山 瑞應寺

さらに進んだ左に 浄土宗 大泉寺 本尊は薬師如来坐像

その先右に、清丸地蔵尊

山手町1丁目から安満東の町4丁目にかけての旧家が残る街並み風景

右に、灯籠と祠

【寄り道】安満東の町の安満バス停の手前の道を右に折れて250m程先で桧尾川に架かる橋を渡ると

磐手社神社の杜があります

磐手社神社

天智天皇五年(666)、藤原鎌足の勧請により創建されたと伝わる。建久六年(1195)後鳥羽上皇が訪れたときには、社殿は秀麗にして壮大であったと伝わる。その後の兵火で焼失、元和八年(1622)社殿が造営された。

江戸時代には歴代の高槻藩主の信仰が厚く、隆盛を極めた。明治44年にそれまでの春日神社を磐手社神社に改められた。毎年5月5日の「神興渡御神事」が盛大に執り行われている

夜啼石の伝承

磐手社神社御旅所

街道に戻り別所新町に入ると、大きな車道の交差点を横断します、すぐ先右に

少し先、左に元治元年の銘がある 祠と石碑

街道は一気に道が広くなり車も多く高槻市街地に変わる。左に関西大学高槻ミューズキャンパスがあります

道を挟んだ向かいは、高槻病院・教会があります。高槻は高山右近の一時城下町としてキリスト教大名であったので教会が多いようです。

すこし進むと、左に西武百貨店があり信号交差点になっています。

ここで街道歩き一旦中断して【寄り道】します。まず、西部の西角から南に進み、JR東海道線、そし阪急京都線を越えて高槻城跡周辺史跡を見て、西武百貨店の交差点に戻り、北側の天神町周辺の史跡を自由散策してみます。

高槻城主であった 高山右近の像

藤井竹外邸跡 の説明板に集まる人々幕末の漢詩人

永井神社 高槻城の三の丸の一角に位置する野見神社の摂社、寛政五年(1793)藩主永井直進が創建。

神社の東門前に 枡形門の石垣石

教会

この辺りも城内で城跡公園として整備された

高山右近像

天文21年(1552)~慶長20年(1615)享年63歳マニラにて病死、戦国期~江戸初期にかけての代表的なキリシタン大名

高槻城跡の一部で整備され市民の憩いの場。歴史民俗資料館があります。高槻城は江戸期の永井氏の治政が長いが、やはり高槻といえば高山右近がよく知られている

高槻城跡碑

高槻城が記録に登場するのが、14世紀前半、入江左近将監春則が築城してからで、永禄12年(1569)和田惟政が城主となったが、元亀4年(1573)高山右近父子により滅ぼされた。キリシタンであった右近は城内に天主教会堂をたてるなど布教に努めた。その後、大坂夏の陣(1615)後は徳川氏の譜代大名、内藤・土岐・岡部氏と続き、慶安二年(1649)永井直清が3万6千石をもって入城明治まで続いた。これを見ても高山右近の藩主時代は短いが、高槻の基礎を作った人として人気があるのだろう

高山右近天主教会堂跡

天正二年(1574)高山右近の父が建築した,天主教会堂や神学校が建てられていた場所

日蓮宗常智山 本行寺

本尊は題目宝塔と釈迦多宝二仏慶長元年(1596)日重上人が創建と伝わる。

六地蔵尊

西山浄土宗霊瑞山深入院 光松寺 創建時期不詳

浄土宗起行山総智院 理安寺 本尊は阿弥陀如来創建は不詳

大手門跡近くに三寺が並んでいる、簡単であるが南側周辺を歩き終わる

西武百貨店の交差点を今度は北に進みます。大きな 上宮天満宮の鳥居

天満宮参道の石段を進む

広い境内の参道

上宮天満宮

この建物は柱、壁、屋根の殆んどが竹でつくられており、竹は5年で成竹となるので、森林の保護も含め研究されています。なお、天正十八年(1590)に秀吉によって建てられた旧本殿は、平成八年十一月七日深夜少年5人の賽銭狙いで放火され焼失しました。これが防犯システムの一環として竹利用の契機となった

上宮天満宮から大きく迂回して北に上ると伊勢寺墓地があります。 伊勢廟堂(伊勢姫廟) とその前に 宝塔と灯籠、大きな石碑は高槻城主永井直清が建立した 伊勢姫顕彰碑

南無観世音菩薩と六地蔵尊

伊勢廟堂の背後にある山の墓地の一角に 和田惟政の墓 戦国末期の武将で織田信長に信任されたが後に討死した武将

曹洞宗金剛山 伊勢寺

平安時代三十六歌仙の一人で宇多天皇の寵姫で王朝女流歌人で、伊勢の御が草庵として建てた、死後、寺となった。本尊は聖観世音菩薩

竹林に覆われた石段を上っていくと石段の上り口左に、伊勢寺の石碑と山門 が建つ

伊勢寺から300m程北東に行くと、日吉神社への 石碑と参道

日吉神社

神社より南に150m程に 浄土真宗本願寺派摂取山 速證寺

少し東、古曽部町3に 能因法師塚道の道標

こんもりとした木立ちを背後にした塚

能因塚

平安時代中期の歌人能因法師の墓と伝わる。墓の傍の碑は、慶安三年(1650)、高槻城主永井直清に建てられた

かなり時間がかかったが、見学したかった史跡を回り、寄り道を終わり、西武百貨店の交差点に戻ります交差点を西に街道を進む。月見町1丁目に

右角に 道標

西武百貨店の角の交差点から200m程先で広い道路の交差点を横断直進します芥川町に入ります

すぐ先の変則五差路を横断真っすぐ

横断した右角民家の軒に 祠

街道筋に重厚な旧家が残る

すこし進むと変則の辻に出ます、右に吉田米穀店のあるところで、左に折れますが、この辺りからかつての【芥川宿】 で東の入り口にあたります。

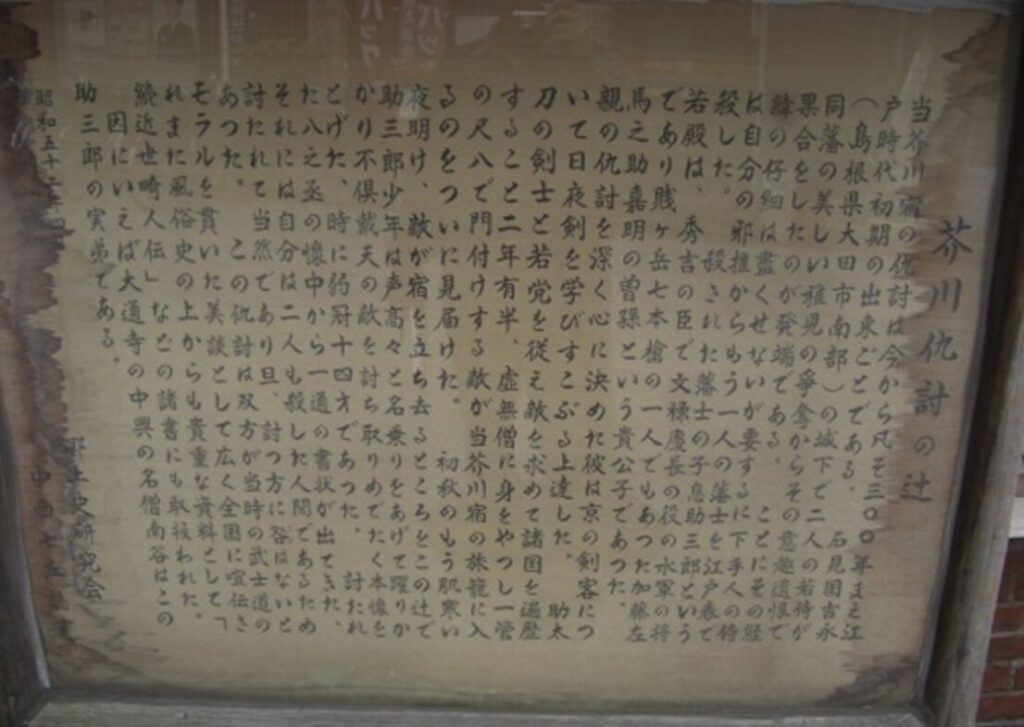

左に折れてすぐ左角に 祠 とこの地は 芥川仇討の辻 でその説明板

すこし進むと街道は西に屈曲します、その左角に

芥川一里塚跡 すでに塚はなくなり、跡地に祠と説明板がそれを示し祠の背後に何代目かの榎が立っている。

右に折れたところから一里塚跡を振り返る

西に通っている芥川宿。宿は一里塚から西の芥川橋までの200m程がその範囲で、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠33軒、戸数253軒が天保年間(1830~44)の資料に残る。

宿場の面影がわずかに残る旧家

さらにその先右に 浄土真宗本願寺派神恵山 教宗寺本尊は阿弥陀如来、弘安十年(1287)に開創したのがはじまり

宿の中ほど右に平野屋や朱塗りの提灯屋が残る

芥川町4に入り、宿の西端近くの右に 地蔵尊

向かいには背の高い 金比羅大権現常夜灯

芥川宿を振り返る

芥川の手前にその支流の小さな川橋を渡ります。 川の右(北)に進むと 芥川城跡 があったが、所在がはっきりわからなかったので寄らなかった

小さな橋と芥川の間左に 橋詰地蔵尊と道標と灯籠 大きい方の道標 「神峰山毘沙門天道右」享保元年 隣の小さいのは 愛宕山献灯と刻まれた灯籠

すぐ芥川に架かる芥川橋を渡り芥川宿を抜けます

芥川橋を渡った西詰の袂に 灯籠と大師堂

その先街道は、川西町から郡家新町を進みます

氷室町1丁目15に入りますと小さな川を渡った右に背の高い 道標 「右 芥川 山崎 京都 左 豊川 池田・・・」ブロック塀いの中に石碑が組み込まれています

石碑の傍に 自然石の道標

この道標は、妙見道、惣持寺を示しているここを右(北)に入ると今城塚古墳があり、その東側に摂津国の役所があった、嶋上郡衙跡附寺跡 がありますが寄っていません。

左に緩やかに方向を変えながら西へすすむ如是川に架かる橋を渡ります宮田町に入ると、

左奥に 春日神社

街道沿い左に 祠

道なりに西に進んでいくと、左に市立阿武野保育所、浄流寺 の先で突当り左に折れて、すぐ右に折れる辻に出ます

右に折れた先の街道

車道の信号交差点を横断します。交差点の先で小さな川の橋を渡ると、その先街道沿い左に藍野大学があります

さらに西に進むと、東太田4丁目信号交差点を横断します。交差点を横断した右にも藍野学院短大があるその背後(北側)に 継体天皇陵 があります

太田の雲見坂を下っていきます

街道右に 常夜灯が二基、 道を挟んで立っています。街道より右に進む太田神社の参道の常夜灯です

雲見坂の街道沿い金網の袂に 道標「右 とん田 三しま江 左 京ふしみ道」

右の参道を入っていくと 太田神社

街道に戻り太田東芝町交差点を横断します

太田の街並みを進みます。この辺りは茨木市街地より少し北側を西に進んでいます

右に お堂 があります

境内に沢山の お地蔵さん が集められています

境内隅に 祠と太田橋の欄干 が残っています。またこの辺りが、太田一里塚跡 のようです

少し先で安威川に架かる橋を渡ります

平行して二本の橋がありますが、左側(南)の橋を渡る

橋を渡ると右にカーブして、右の平行した橋からの車道の信号交差点を横断して直ぐ名神高速道路を潜と、すぐ左斜めに進む。高速道路下を潜り振り返ったところ

右斜めに街道は進むが、その右手(北)奥に 善永寺

左斜めに進んだ先すぐ左に 道標「右 芥川 高槻 山崎 京都 左 福井 豊川 箕面 池田 伊丹」

その先、耳原交番北信号交差点を横断します

交差点を横断したすぐ右に 阿為神社の御旅所

神社はここより北に1.5㎞程のところにある。神社は、平安時代の式内内の一つ

街道少し進んだ右に 日蓮宗妙法山 法華寺

さらに進んだ右、耳原自治会館の西側に 浄土宗蓮華山 安養寺

耳原の雰囲気のある街並み

左に 鶴亀地蔵尊 左に耳原小学校を見て進みます

小学校から200m程進むと、茨木川に架かる幣久良橋に出ます橋の手前に

白井河原の合戦場跡

茨木川挟んで付近一帯を「白井河原」と呼び、茨木・伊丹氏と池田氏が戦ったところです。茨木方を支持する和田伊賀守惟政対池田方の荒木摂津守村重・中川瀬兵衛・池田二十一人衆との対立となり、元亀二年(1571)八月、ここ白井河原で激突しました。和田惟政は中川瀬兵衛に討ち取られ、茨木佐渡守は荒木村重に討ち取られ、主君を失った和田・茨木の兵たちも主君と共に大半の兵が討死したという。白井河原は唐紅いの流れになったという。(茨木市教委)

幣久良橋で街道歩きを中断して【寄り道】をします。

橋の東側の信号交差点を右(北)に茨木川を100m程上ると、茨木川に合流しているところにでます、西から合流する川は勝尾寺川で、北からは佐保川、佐保川の東の川沿いの道路を進んでいきます。南安威3丁目です。右(東)側に耳原公園が池と共に見えます。橋から900m程北に行きます。西安威1丁目の新しい住宅地を上っていきます、住宅地はかつての古墳であった。宅地造成によりかつての前方後円墳、全長約107m、古墳時代前期(四世紀)の古墳は全て破壊された。この付近一帯は多くの古墳があった。

住宅地を抜けると、鳥居が建っています

大織冠神社

大織冠鎌足公古廟碑

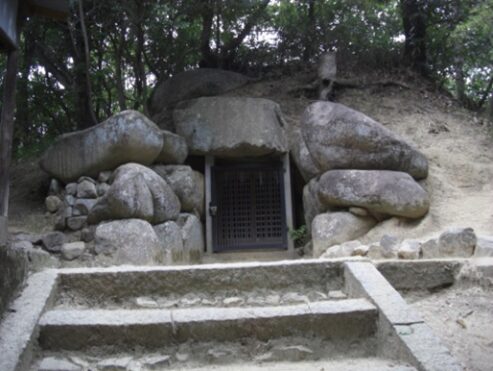

将軍塚

藤原鎌足の墓は当初、摂津安威といわれており、後に大和多武峰に改葬された説があり、この塚が当初のものともいわれた。そのため鳥居を建て、石碑を造り、石室内に祠をつくった崇拝し、明治期まで毎年十月十六日には、京都の九条家にてお祀りされていた。山頂を利用された円墳である。

将軍塚の円墳を見る

街道の幣久橋に戻り橋を渡り西へ橋より北の北摂の景色

橋より450m程先で中河原の信号交差点に出て横断します、横断した左角はキリン堂

中河原に入ります時代と共に、奈良時代には平城京と九州を結ぶ山陽道(大宰府道)、平安時代には平安京と九州と通じる道となり、鎌倉時代以降も時に触れ戦いの道として往来、江戸時代に入ると道もさらに整備され宿も整い、西国街道(山崎通)と称され、伏見と西宮を結ぶ脇街道として参勤交代の西国大名や西国三十三ヵ所巡りの人々にも利用されてきた歴史を見てきた辻でもあった。また北摂方面から南の山陽道に通じる、亀岡街道(清坂越道)・三嶋路 の二本の街道も交差した要衝の地であります。また戦国武将、中川清秀の生誕地でもあります

交差点を横断した右角に立つ 道標 には沢山の地名案内文字が刻まれている

中川清秀由緒地の碑

立て看板の文字が薄くて読めない、新しいのにすればと思う

真直ぐの下井町通り左に小さな お地蔵さん

下井町の旧道を進む

右に 石柱 「南無阿弥陀仏・・・・・」

左に下井公民館を見て進むと右に長い塀に囲まれた旧家

やがて新171号線の広い車道の新豊川橋信号を横断します。右は茨木川に架かる171号線の新豊川橋

少しの間、右の茨木川に沿って進むと、歩道橋の手前で旧171号線左から合流してきます、歩道橋のところで分岐しているので左斜めの旧道に入ると郡山宿です。

【郡山宿】

歩道橋に上り、郡山宿方向を見たところです

宿に入りすぐ左からの 道祖本街道 が合流する角の塀際に、三本の道標があり何度か見ている

道標

大きい1基「茨木街道→茨木 三島江 枚方道」「国道第三號路線←池田伊丹神戸芥川高槻京都道」 茨木街道の起点でもある 残り二基「左 かちをう寺 西国道」「右 茨木停車場 そうぢじ 道」

郡山宿の街並み

すぐ右が 郡山宿本陣(椿の本陣)

往時の姿を今日に伝える。梶家の所有で開設以来子孫である。享保三年(1718)に類焼で建物が焼けたが、享保六年(1721)に、西国諸大名の寄付により再建された珍しい形のものです。

本陣の正門の脇に椿の大樹があり、見事な五色の花を咲かせたことから、「椿の本陣」と呼ばれた。(国の史跡指定)

宿内の街並みに旧家が残る

宿を西に進むと左に、宿川原西会場があり野の前の敷地に四基の 道標

「すぐかちをうじ 道」「右 かつをうじ 儀誉大徳」「これ与右ハかつをうじみち」右 そうじ寺 京 大坂道」勝尾寺への道標がここに集められたのだろう道祖本街道はここで右におれ巡礼橋を渡り北へ

郡山宿も西の端、宿川原町で右にカーブして勝尾寺川に架かる鍛冶屋橋を渡り北側に出て抜ける

橋を渡り分岐を左に街道は進み豊川地区に入ります

右の豊川自治会館を見てその先で左に 春日神社の常夜灯 がたっています

勝尾寺川の橋を渡り参道を進むと 春日神社

その先右奥に 正覚寺

その先、勝尾寺川を渡る手前右に 道標

勝尾寺川に架かる山下橋を渡ります

山下橋を渡り暫く西に進んでいくと、大阪モノレールの豊川駅に着きます、街道はその下を潜りますが、本日はここで終わります

駅舎から今来た東からの街道方向

この先の西の方向

2日目茨木市 大阪モノレール線の豊川駅で終了、モノレールで帰宅に着く

コメント