2025年4月7日~8日

【4月7日】

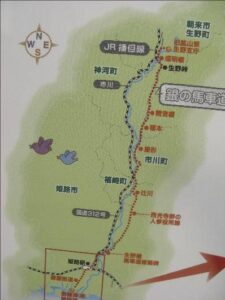

自宅早朝に出発、大阪駅からJR線で姫路駅へ、姫路駅前で以前歩いた飾磨街道に引き継ぎ歩く。姫路駅近くからは生野(但馬)街道と銀の馬車道は別々の街道となるが、途中で合流している。馬車道は生野川の東側、生野街道は西側を北上する道。

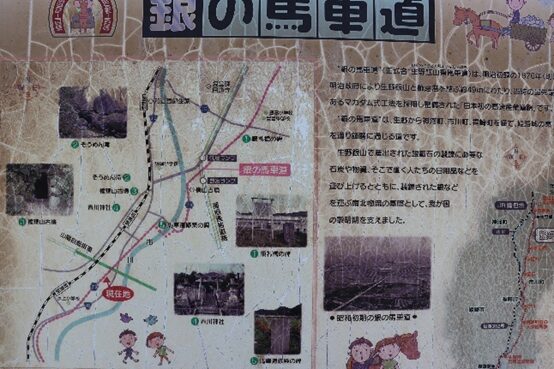

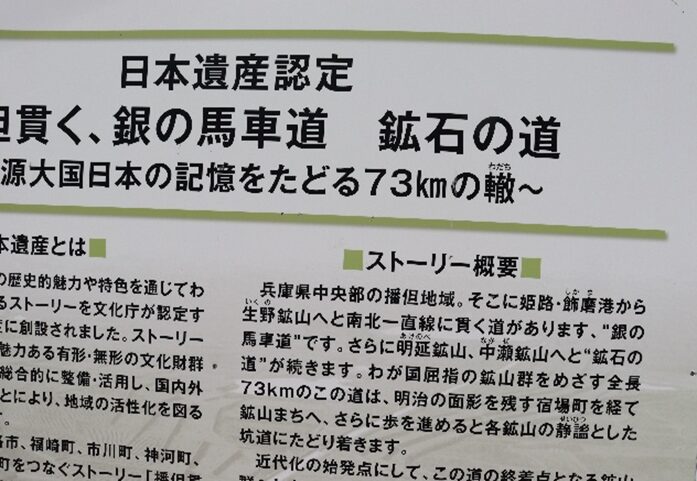

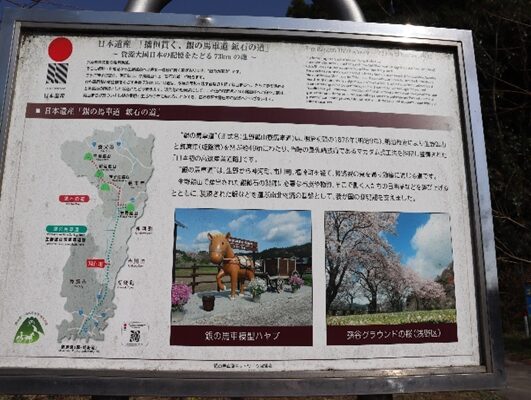

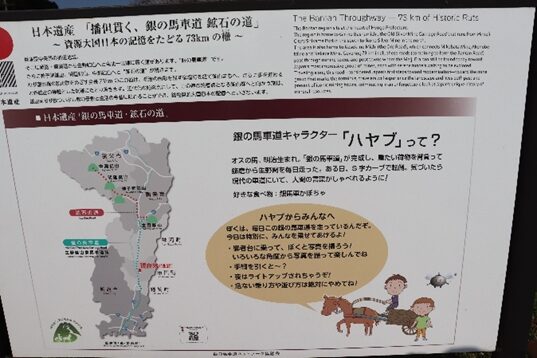

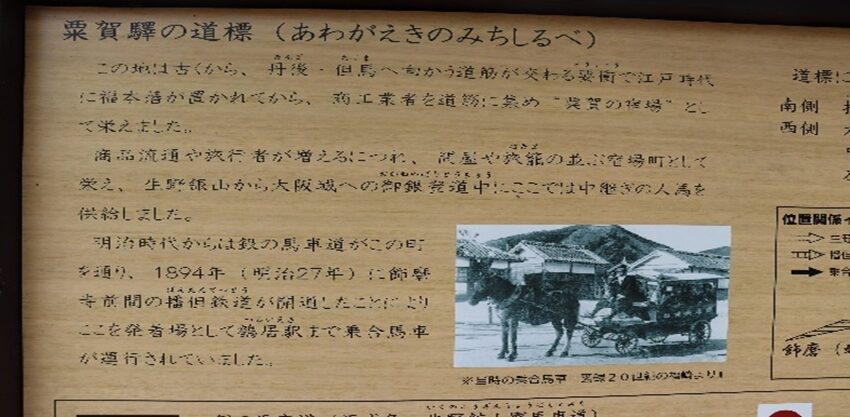

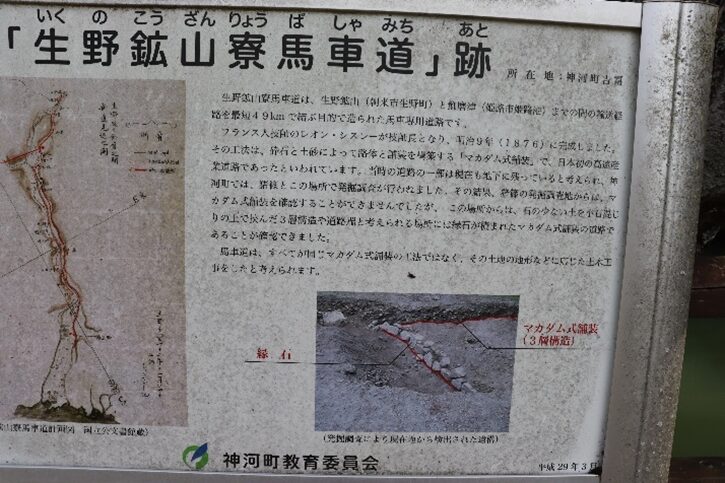

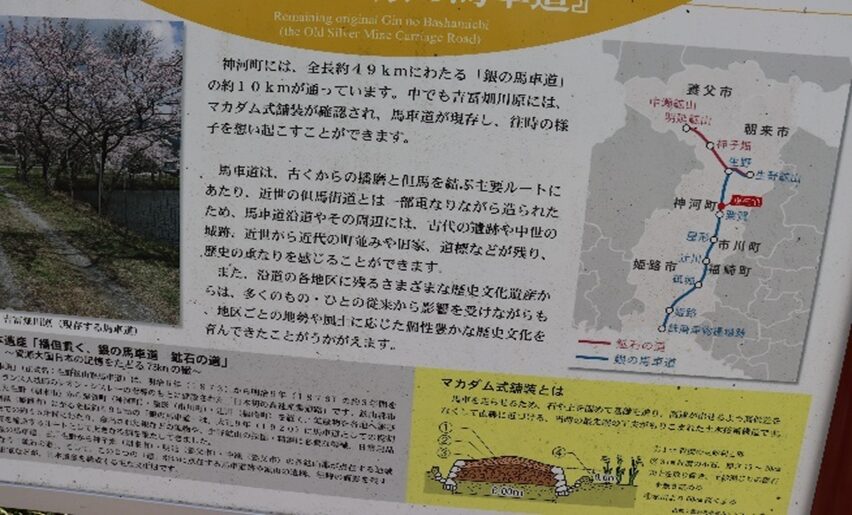

明治9年播磨の飾磨港(姫路港)と生野鉱山を結ぶ49㎞の出来る限り平坦な道で、重い鉱石に耐えうる構造のもった馬車専用道として造られた。

姫路駅北東朝日町~京口町の外京口門跡~野里~市川に架かる生野橋~船津町~福崎町辻川~市川大橋東詰~福本南~新野駅姫路駅スタート

8時20分姫路駅南口の南畝町が飾磨街道の起点、そこから姫路駅構内を斜め東に通り、北口の東側に出て朝日町に出ていたが消失高架線路の北側を起点とします

姫路駅方向を振り返る

朝日町のビルの間の車道を少し進みます、そして北条口5丁目辺りで北に方向を変えます

北条口の道を北に進みます

この先で右に折れます

右に折れると外堀川に架かる橋を渡り、その少し先左、桜が満開の公園があり

公園の切れる辻を左に折れます

左に折れた道銀の馬車道がこの道であったと確信できませんが、出来る限り資料を参考に進んでいきます

広い車道の交差点を横断します

左の外堀川が沿います

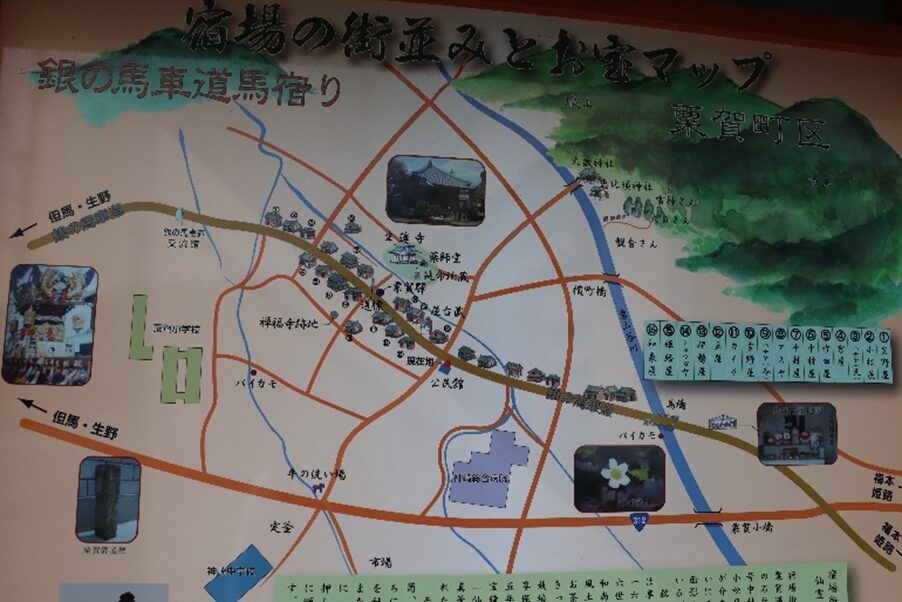

銀の馬車道の案内地図

河合惣兵衛邸跡、姫路藩を代表する尊攘の藩士文武両道に達し、早くより尊攘派の領袖として活躍、元治元年(1864)甲子の獄に連座して獄に下った。同年12月26日自刃を命じられ、49歳で亡くなる。明治24年従四位を贈られる。

その次の交差点を越えた左は、外京口門跡その角に、浄土真宗本願寺派光蓮寺

外京口門跡

外堀川に沿って北へ進む、往時は堀幅ももっと広かったようです。左に中学校でこの辺り京口町

その先で、播但線の高架を潜ります

銀の馬車道の案内地図、結構街道沿いに立てられています、暫く進んでいくと車の多い車道を歩道橋で横断します。

そして右に高木橋を見て市川の堤防に沿った車道

一本の はぜの古木

江戸時代末期、河合寸翁(かわいすんのう)は、姫路藩の財政改革の一環として「はぜ」を市川の土手に植え蝋をとりロウソクを専売にしようとしていた。その名残りの木であると、秋には紅葉するそうです

右手に位置川に沿った車道を進む

右の公園に、旧馬車道跡の碑が公園に立つ

碑の立つ公園を見る

やがて高架道路を潜ります

その先で右からの車道が交差、横断して車道の右側の道を入っていきます

暫く右手の市川に沿った堤防の下の道を進む

前方に市川に架かる生野橋が見えてきます

生野橋手前右に 馬車道修築跡の説明板

説明板の傍に馬車の模型、説明板のある辺りから、かつては対岸に渡っていたようです

右に生野橋を渡ります

生野川と是から歩く馬車道と歩いてきた道を見る

上流

下流

生野橋を渡りすぐ左に折れた道

少し進んだ右に お地蔵さん

やがて市川の支流の神谷川に架かるやぶた橋を渡る

播但連絡道路の高kぁを潜り東北に進みます右に神谷川が沿う

豊富町を進んでいきます

左に 一松重大明神の石碑、ほか建っています

直ぐ先の十字路右の橋を見て真直ぐ進みます

橋の所から振り返ったところ

その先、高架道路を潜り進むと

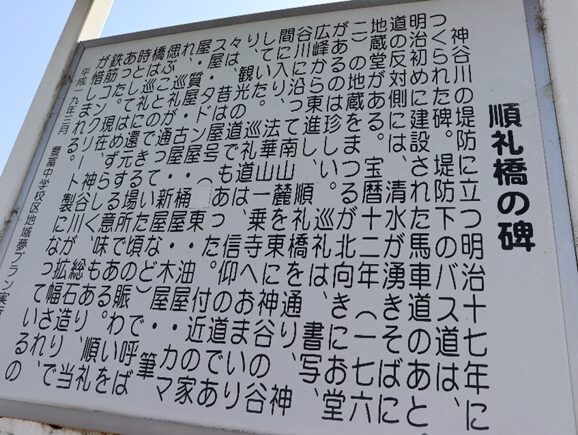

右て土手に 巡礼橋の碑と説明案内があります

巡礼橋を右に見て左の坂を堤防より下ります神谷川は右(東)に離れていく

すぐ先の信号交差点を横断します

右に学校を見て北への道を進みます

右手一帯は大きな敷地の日本化学工場があります

太尾バス停、右手には大内池、案内説明板が立っています

大内池の東側に 甲八幡神社 があります

豊富町豊富の馬車道を進む

この先左に道標がある、右T字路で左に折れます

左に 道標

左面 「ひめじ ひろふみ」

正面 「たんば ほうでう」

背面 「たじま 志そう」 天保三年(1832)

この辻を左に折れます

ひらた川に架かるうまばしを渡る

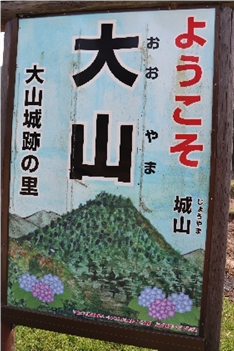

振り返ったところ、正面の山は 城山(133m)

うまばしのすぐ先左に お地蔵さん この先1㎞程真直ぐな馬車道です

焼野池の手前に 仁色廃寺跡の碑 が建つ

左、焼野池に沿って桜が満開です

その先で信号交差点を横断

交差点から500m程先右に高野池田畑が広がります

そして300m程進むと左に皿池

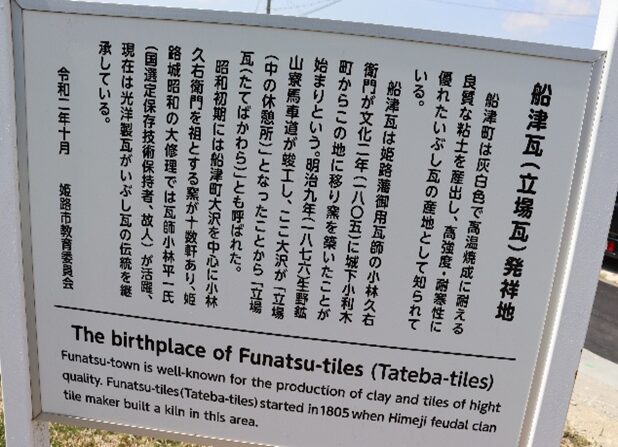

船津町に入り、この辺りは藩政期から、船津瓦の製造地として名高い。今は瓦屋さんも減少したそうです

右に大きな奥池、左にも小さな池があります

保存樹 並木の樹種は メタセコイヤの並み木真直ぐ空に向かって素晴らしい

素晴らしい景観

銀の馬車道・鉱石の道の幟がひらめいてます

船津の公民館 銀の馬車道の展示もしています展示館は閉まっていましたが、馬車道のお世話されている近くの男性の方が、わだわだ開けて頂き中を見学させていただきました。有難うございました

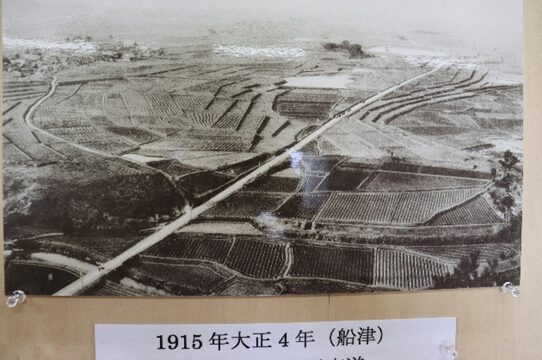

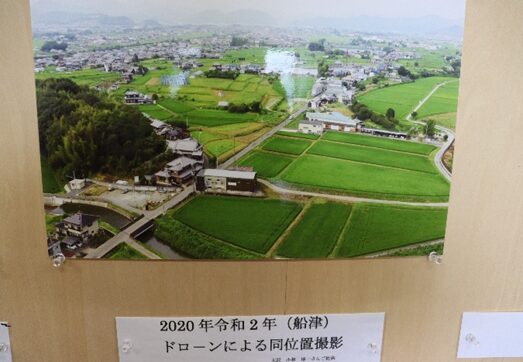

船津の馬車道の移り変わり 大正4年と令和2年の写真

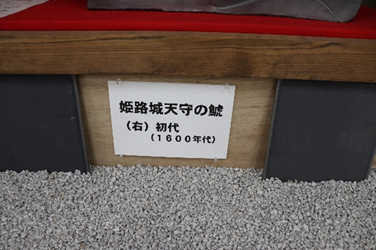

姫路城の天守のシャチは船津で製造された瓦

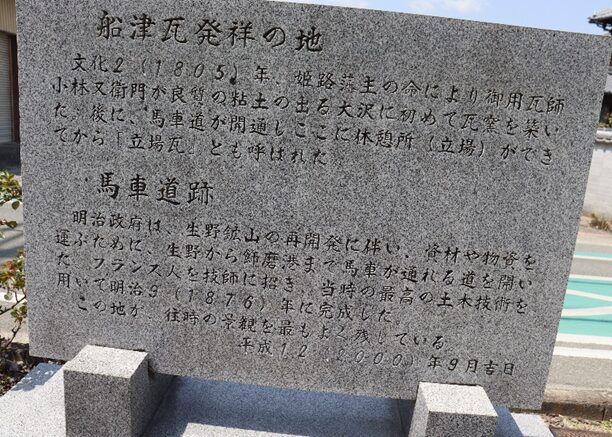

船津瓦発祥の地 馬車道跡の碑

公民館を後にすぐの信号交差点を真直ぐ北に進む

船津瓦(立場瓦)発祥地の説明

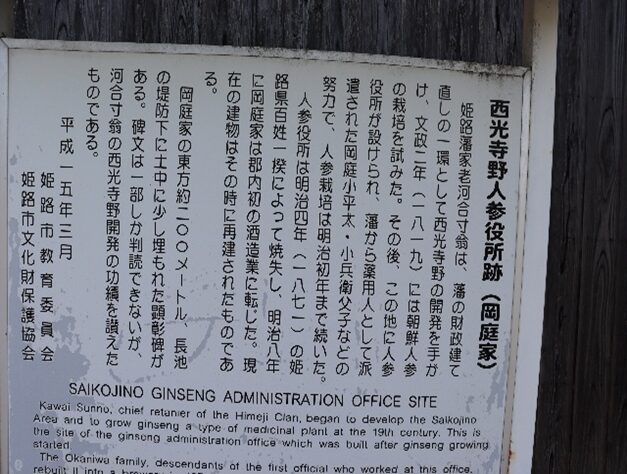

右手に 西光寺 正光寺野人参役所跡説明板

右手に老舗の 神崎酒造の建物

お堂

先ほど公民館の方に教えて頂いた、最近できたお食事処に珍しく昼食に入りました。古民家を改装したお店で、ご夫婦の方がされていました。安くて本当に美味しかった、近くなら又行ってみたいお店でした。推薦

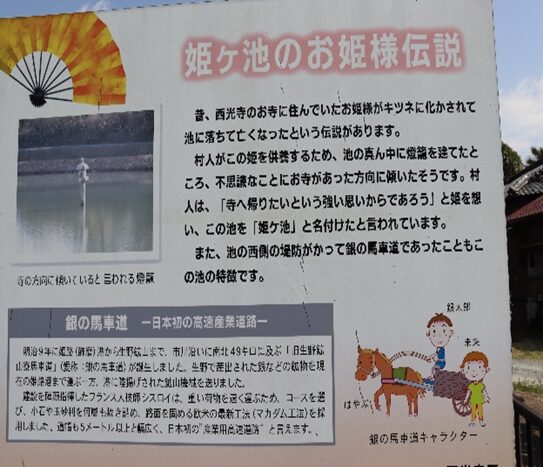

その先右手に池を見て進みます、姫ヶ池のお姫様伝説の説明案内がありました

すぐ先、左に一段低くなっている旧道があり、振り返る

左に 祠

正光寺バス停の前の馬車道

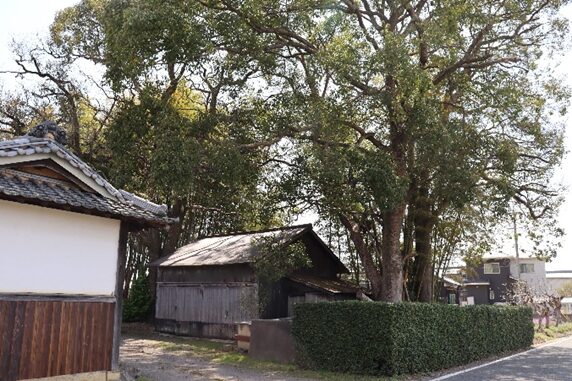

左奥に 正光寺稲荷神社の杜

その先で高速道の高架を潜ります。左手に福崎インター

右手に桜池があり切れたところに 祠

緩やかに下ると播但連絡道路の高架を潜ります

五差路の信号交差点を横断左斜めの道を進む

150m程進んだところの分岐を右に

右に入る道

左角に 郷社熊野神社の石碑

右に入らず真直ぐの左に神社の 杜 がある

いわお橋を渡り福崎町市街地に入ります

古民家の街並み

民家に接して お地蔵さんの祠

旧辻川郵便局(登録有形文化財)

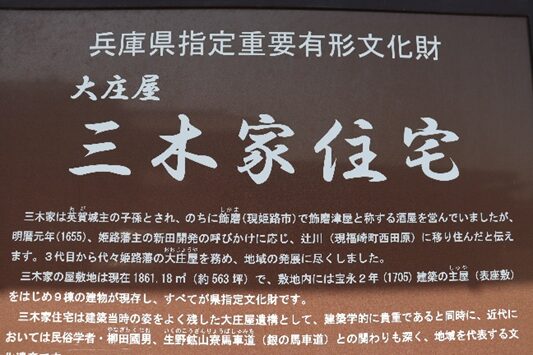

右に元大庄屋 三木家住宅 大きな屋敷です

街筋を進みます

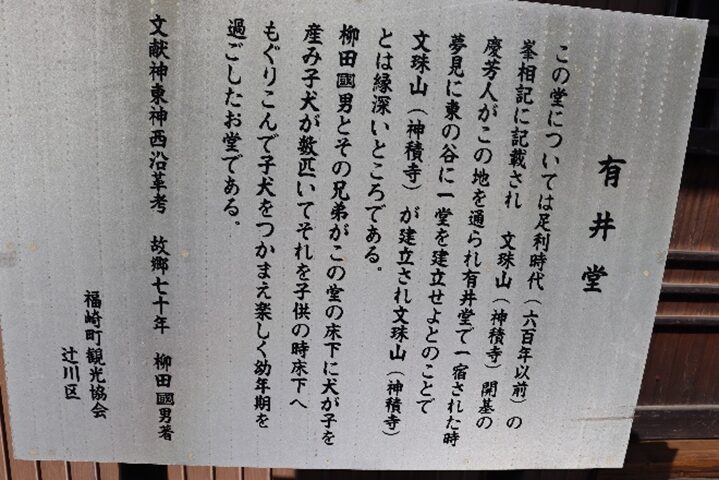

右に少し入ると 有井堂

柳田国男生誕地碑 この筋を北に入った山手に生家があります

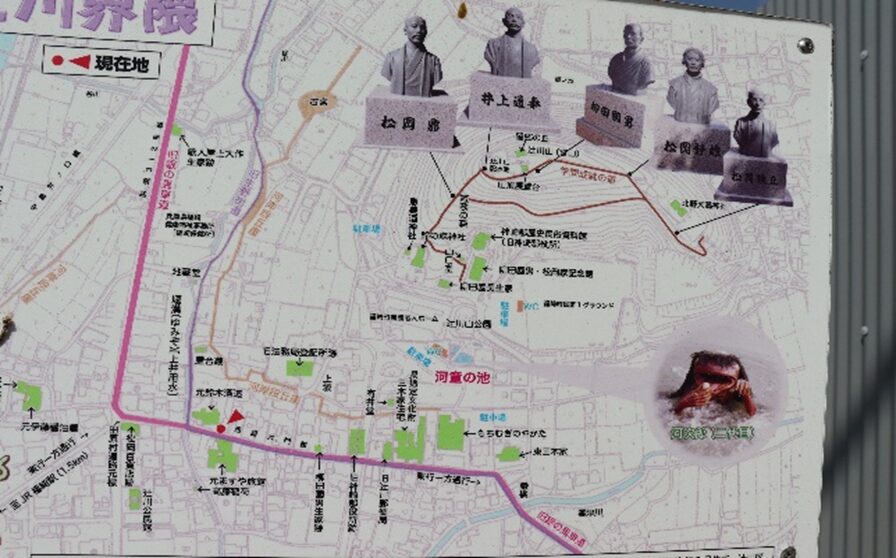

町筋はT字路に突き当たり右へ、左角に銀の馬車道の説明板

右に折れた北への道

真直ぐ進みます

右手奥に えびす神社 がありますが寄れません

左、市川に沿った車道を進むが、歩道が広く楽です

市川に架かる月見橋

市川町に入る、景色を見ながら進みます

右に 祠

直ぐ信号交差点で真直ぐ、

交差点の所で市川の支流、岡部川に架かる落合橋を渡ります

左の市川に沿って暫く北に進むやがて左に市川新橋の向こうに市川町役場が見えます

この付近は市川舟運の名残で 舟着場跡

跡に 地蔵堂

市川

自動車道のトンネルを潜る

直ぐ右に 岩盤水の説明と西川辺北隣保のお地蔵さんを祀る 祠 が並んでいます

車道を進む

少し広くなってお店がありますが営業していません

再びトンネルを潜る

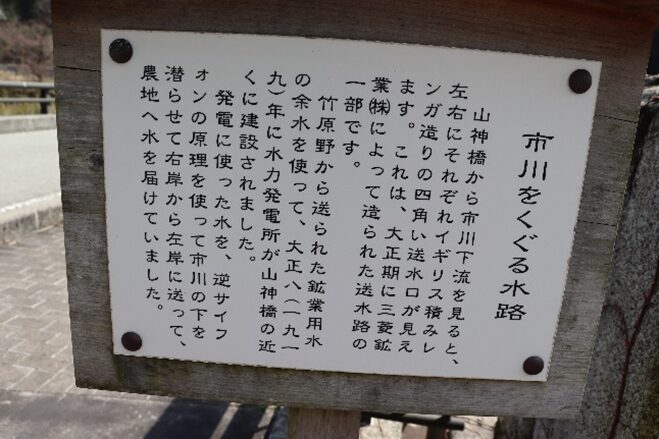

トンネルの先暫く進むと、説明板が立っています。沢山説明板が立てられていてよくわかります

その先単調な真直ぐな車道に沿う、変化がないので長く感じる

説明板と 馬車の模型 が置かれています

休憩できる広場になっています

またトンネルを潜ります

川沿いを進んでいくと、市川の対岸に桜が満開でとても綺麗ですが誰も花見している人はいません

その先で高架道路は右に分かれ、街道は真直ぐ川沿いを進むと、やがて信号交差点に出ます。左に行くと市川大橋

右手の斜面に草に隠れるように お地蔵さん

すぐ先左に 大きな灯籠

案内板と盆踊りの絵が描かれていますそこを左に折れて屋形にお入ります

左に折れて緩やかに右にカーブした屋形の街並みに入る左に 案内板と石碑

隣に お堂

すぐ先左の市川に架かる屋形橋、その先鶴居駅から、市川の対岸を姫路から並走して来た 但馬(生野)街道 が合流してきます。街道は真直ぐ進んでいきます

屋形の街並み

途中左に 屋形上組地蔵尊

屋形の街並みも終わり、右からの車道に合流します

少しさき右に 立壁大師

播但連絡道路が左斜めに交差して市川を渡っていきます

高架下を越えた先の道

貝野橋東の交差点 16時48分着

ここで迷ったが、左の越知川、更に市川を越えてJR新野駅まで行くのが一番近いようで。2㎞余り歩いていきます。付近に宿泊施設がなく、今晩の宿泊地の姫路駅まで戻らなければいけないので止む得ない。

姫路駅 8時20分 スタート

16時48分着

51.865歩 31.11㎞ 1.766kl

車の多い車道もありよく言歩いたが少し疲れた

銀の馬車道

2日目 2025年4月8日

姫路のホテル 6時30分出発、播但線で新野駅へ

昨日の起点 8時20分スタート

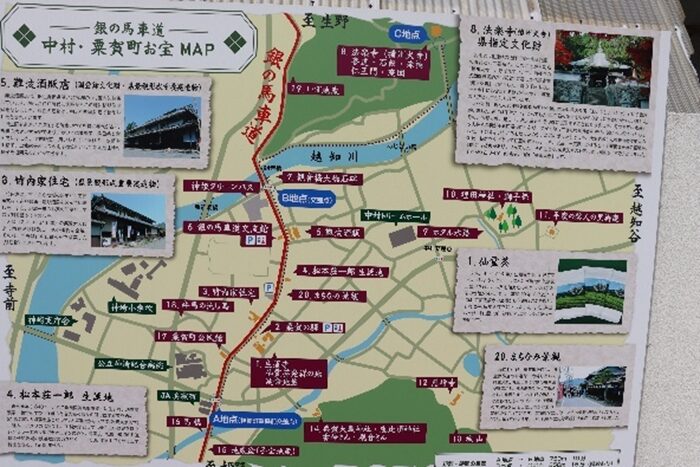

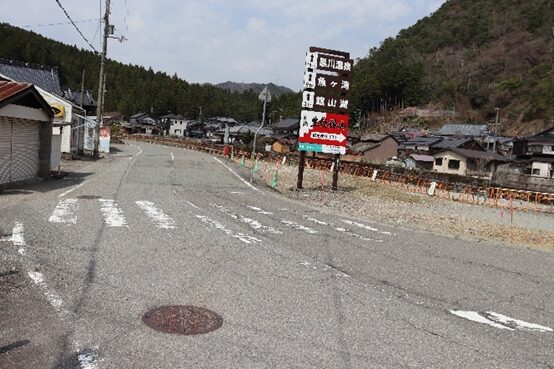

市川に架かる貝野橋の東詰め~粟賀町~神崎の道の駅~生野峠~生野駅東側~生野銀山

貝野橋東交差点を越えてスタート

直ぐ右に小さな 祠

福本南交差点で左側の道を進む

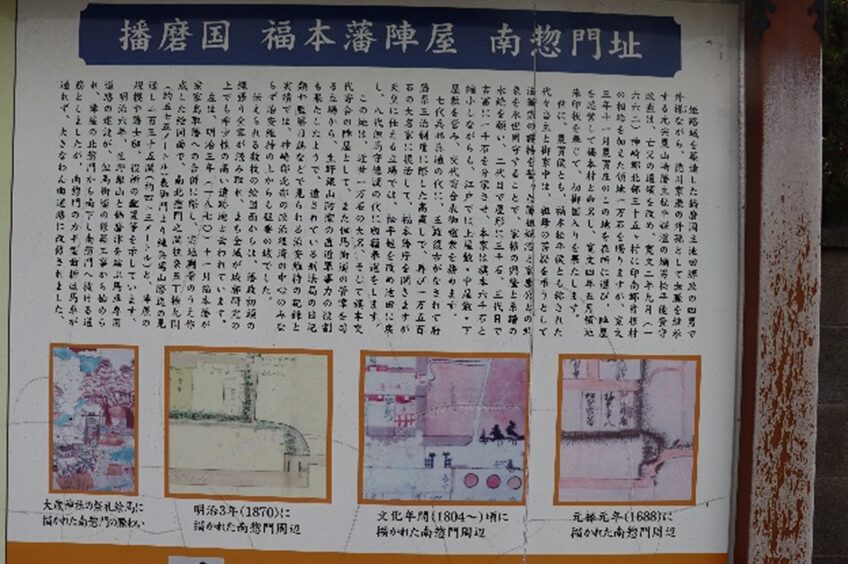

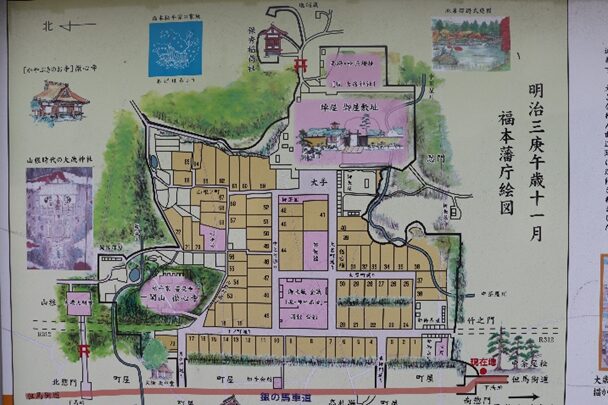

福本地区は 旧福本藩領

福本西交差点に出ます、その手前右に案内図

福本宿の街並み

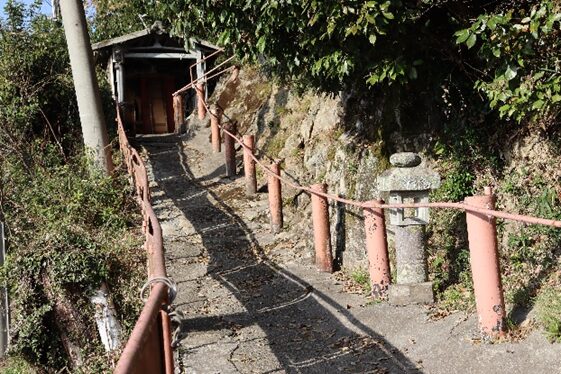

道標と常夜灯跡 右手の車道沿いに大歳神社・神崎高校辺りが 福本藩陣屋跡

庚申堂と大ヒノキと桜

国道信号交差点を横断します

右に 粟賀町地蔵盆

オンコロコロセンダリマトウギソワカと真言を唱えながら大数珠を繰りながら子ども成長を祈願します。

また盆踊りや夜店で楽しい一夜を過ごすそうです

お堂の中の お地蔵さん

架東山谷川に架かる馬橋を渡る、かつての旧道はもう少し山がわを通っていたようですか、馬車道として専用馬橋が駆けられたそうです

交差点を直進する宿場内の道

粟賀町の街並み、綺麗に舗装されていま

右手に 生連寺 約420年前に観空智伝和尚が浄土念仏の道場として開かれたそれ以来「おやくっさん」として親しまれている。毎年7月薬師夏まつりが行われている

入口に粟賀町の道標この前を銀の馬車道が通っていた

道標

南側 播磨国神東郡粟賀駅

西側 右 但馬国境迄 三里山丁余 中 福崎新村迄 三里二十丁余り 左 姫路迄 七里三十三丁

左 竹内家住宅、造り醤油・造り酒屋を古くから営む。また、お茶の問屋・茶司としての役割も行ってきた

粟賀の街並み

右に 松本荘一郎 の写真と説明文が掲げられている。嘉永元年(1848)粟賀村生まれ秀才の誉れ高く、鉄道官僚、技術者、工学博士。明治時代逓信省を進んだ人と書かれている

左に 銀の馬車道交流館

旧信用金庫の建物を2007年に開設銀の馬車道の拠点として利用している。見学したかったが、あいにく月曜・火曜休館日

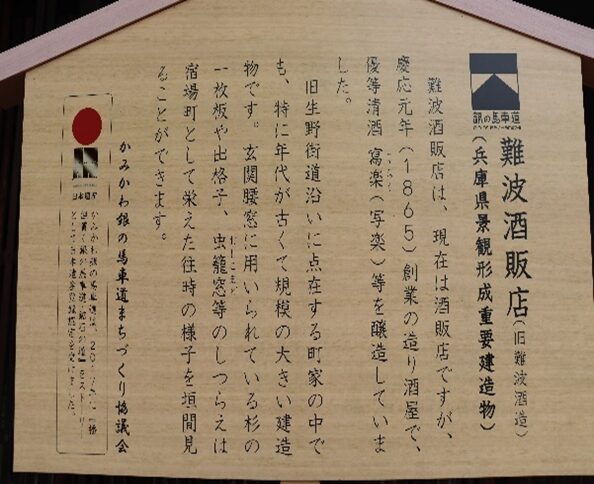

その道を挟んだ向かいに 旧難波酒造 豪壮な大きな商家

越知川に架かる観音橋かつては20m程上流にあり、銀の馬車道はその橋を補強して開通された明治36年、馬車道の役目も終え現在の橋に変更された

大橋の 道標

大橋からの越知川

法樂寺(播州大寺) 高野山真言宗のお寺本堂・春日社・梵鐘・山門・庫裏・鐘楼・開山堂・神馬図絵馬など多くの文化財のあるお寺

その先左斜め後方からの前述に分かれた国道が合流します。右の道

北への真直ぐの道を暫く歩きます

右手に 春日神社の鳥居、参道の奥に神社の杜

時間が分からないので寄りません

この先暫く進み、野上川の野上橋を渡りますその間長い真直ぐな道。野上橋を渡った先で多分右に入る旧道があったかも

途中で気が付いて右の池への道にはいりましたそこにはかつての旧道が残り案内もありました

池の所から南を見たところで、向かって自動車のならんでいる右が国道です。自動車の後方が多分旧道跡でないだろうかと思う池の所に出てきています

池のほとりの案内板

昔のまま残っている馬車道だそうです

池の傍の場所に 馬車の模型がありますこのような馬車が鉱石を積んで、飾磨港まで運んでいました

池の先の馬車道

池の西北国道沿いに道の駅がありますかつて 神崎大黒茶屋跡

道の駅の交差点から入ったところです

池は右の建物の裏側で、本当の馬車道

猪篠川の大山橋を渡り右斜めに進んで集落に入ります

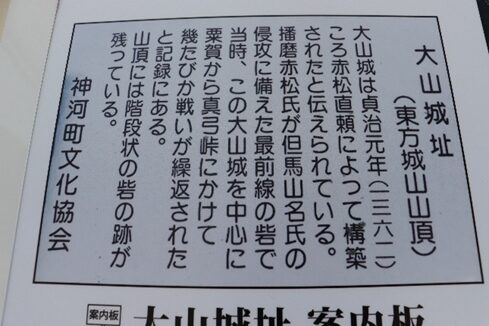

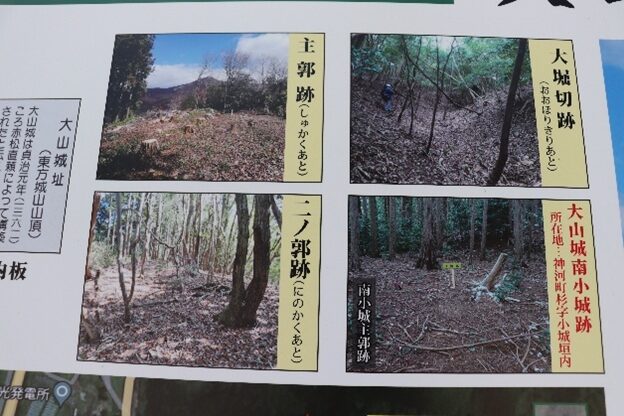

右手に 大山城跡への登山道案内 城主は赤松家家臣の大尾興次のとき天正年間(1573~1592)落城したと伝わる。標高486.8mの大山に築かれた

杉の集落

左に 大年神社妻杉(左) と夫杉(右)の夫婦杉の大木が神社を覆っています

右手に 大山城跡 の山

山頂の大山城址には少しの遺構が残っているようです

猪篠川に沿って坂を上っていきます

前述の大山神社の夫婦杉の里として大きな看板が立っています

坦々とした真直ぐな道

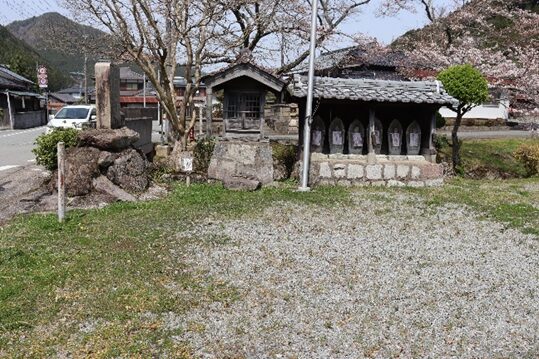

右手の石造り物が並び橋の奥にはお寺があるようです。幟が沢山立てかけています

左への旧道を少し迂回します

右の国道に合流する角近くに 大山なかよし会館

大山の里案内板が立っています

合流角に お地蔵さんが瓦屋根の祠 に並んでいます

その先の緩やかな上り坂

右手奥に神社が見えますが寄れません

少し先左に 大師堂

大師堂から左にある左の山裾方向を迂回する道があるようですが、馬車道かどうか分かりませんので真直ぐ進みます

暫く歩いて行った先で、信号の辻で国道が右へ分岐しています。左斜めの道を入ります

左手は播但連絡道路の小さな神崎北ランプICです

左は高速道の横の道で銀の馬車道です分岐してる右が、但馬街道の旧道で宿の街並みに入る。追上宿に入らず迂回した銀の馬車道と思います

右下には但馬街道が木の間から見える

上の道が銀の馬車道

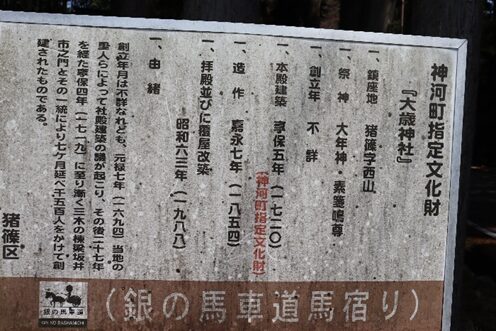

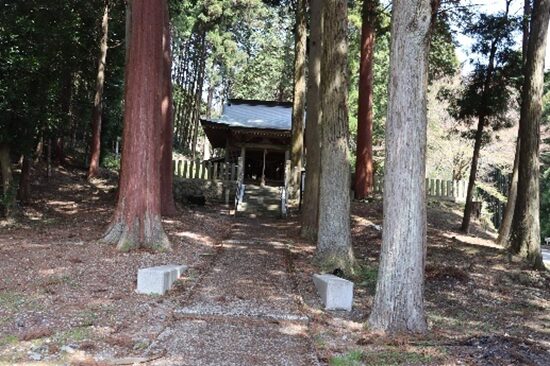

左の高速道に沿って進んでいくと、右にカーブして 大歳神社 の前に出る

大歳神社 神社の前で、銀の馬車道と追上宿を抜けてきた道が合合流します

大歳神社から振り返ると、向かって右が銀の馬車道、正面の道が但馬街道で宿から出てきた道

神社の先で完全な柵で通行止め、柵の傍で草刈りしていたおじさんに聞くと、ここは、ヨーテルの森といって今は私有地で許可がなければ入れないと。折角の馬車道が通れない、右の国道を迂回するしかないそうです。おじさんが気の毒がって、反対側まで送ってあげようと言って車に乗せて頂きました。ご親切に有難うございました

反対側の柵の所まで、国道を迂回して送って頂きました

網の隙間から見える、銀の馬車道

柵を背に進むと直ぐ国道と合流しま

旧道は国道を渡り右側に出て山裾を生野峠を越えて下っていましたが、今は旧道は消失しているので国道を下ります

【生野峠(真弓峠)】 標高361m

文明15年(1483)赤松政則と山名政豊が戦った古戦場

国道を下って行きます旧道は坂の途中で、右から国道を横断して反対側の左に出ていたようです。

暫く下っていった左に三和化工工場の所で左斜めに下ります

生野町生野峠下の標柱が立っています

左に曲がり右にカーブしています

暫く真直ぐな南真弓地区を下って行きます

小さな橋の先分岐を右の道を進みます

やがて生野高校のバス停

生野高校の道を挟んだ向かいに 地蔵堂・お地蔵さん・祠・純国一字一石塔が集まっています

生野の高校

宮ノ谷川の宮谷橋を渡ると 右手奥に 越年神社

川を渡ると分岐しますので左の道に入る

暫く市川に沿って進む

やがて国道を横断します

市川に架かる盛明橋を左に渡ります

橋を渡る右手に、銀の馬車道の表示と石碑

盛明橋を渡り川沿いを右に折れます

盛明橋を振り返る

右に折れた銀の馬車道すこし先左に 織部邸

十字路の辻に折れる道は 但馬街道で、折れずに真直ぐは銀の馬車道左の突き当りに生野駅があります

十字路の辻右、市川に架かる橋を渡ると学校

すこし先対岸に赤い欄干の橋が架けられています

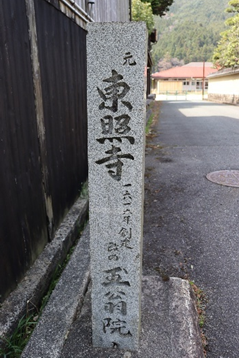

左に 元 東照寺の石碑

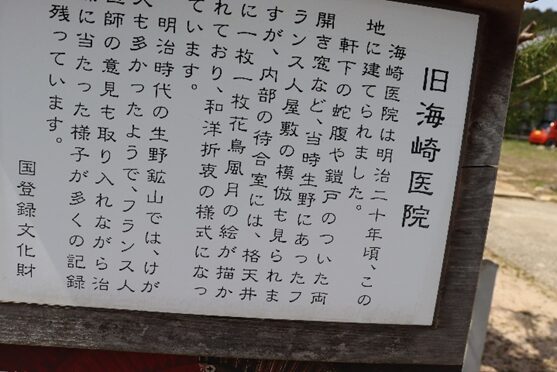

左に 旧海崎医院 明治20年頃建てられた。

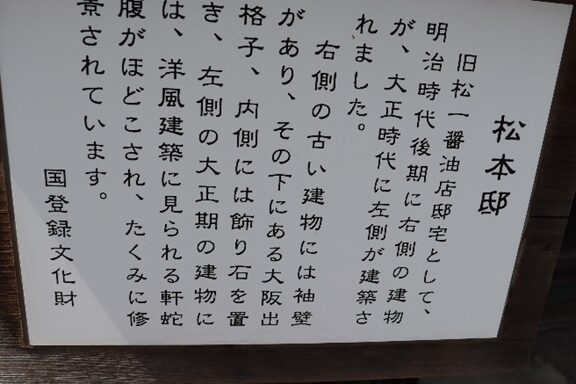

左に 松本邸

左に郵便局があり、その先の辻で右に折れ左から合流して十字路を左に折れて進むのが 但馬街道 で城崎へ分かれる

T字路を少し左に(寄り道)する左に緑の風像

左に折れた右手に学校があります。生野平城跡奉行所・代官所跡

天文11年(1542)山名祐豊は 生野城を築城した。三層の天守閣、隅櫓、外堀をそなえた城で、侍屋敷、町家、寺社も整えさかえたと記録されている。

その後、銀山の経営は太田柿垣、織田、豊臣、徳川に帰属、城の役割も終え代官所としました。寛永6年(1629)に城は取り壊されたが、代官所として、270年に渡り銀山町として賑わった。明治維新となり銀山は政府直轄となり、明治2年(1869)生野県設置により、代官所を県庁庁舎となる。明治4年(1871)生野県が豊岡県に統合されると同時に建物は除去された。城壁と外堀のみとなり明治4年(1871)生野県が豊岡県に統合されると同時に建物は除去された。城壁と外堀のみとなり明治4年(1871)生野県が豊岡県に統合されると同時に建物は除去された。城壁と外堀のみとなりましたが、大正末期にはすべて取り壊された。

代官所跡の碑

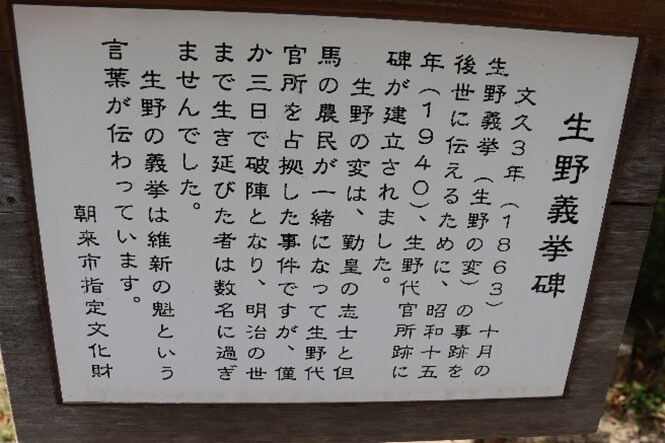

その一角に 生野義挙の碑

右の像を見て市川に沿って東に進む

この道の右、市川沿いに トロッコ線跡があったようですが見逃す。

もう一度 但馬街道(姫路~城崎)を歩く予定なので、その時、生野の街と鉱石の道を一日かけて見学したいと思っています。

案内標示に沿って回ってみたいが時間がないので次の機会にします

右奥に

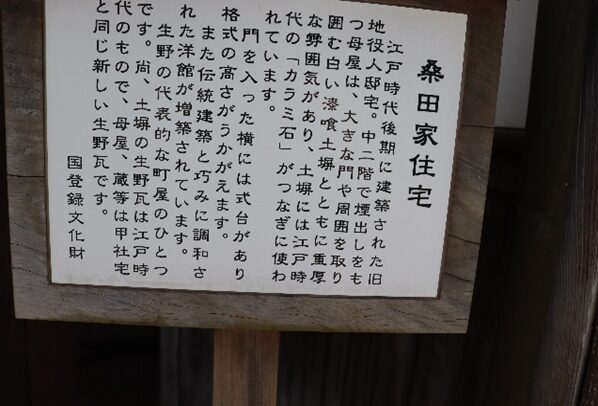

街道左に 桑田家住宅

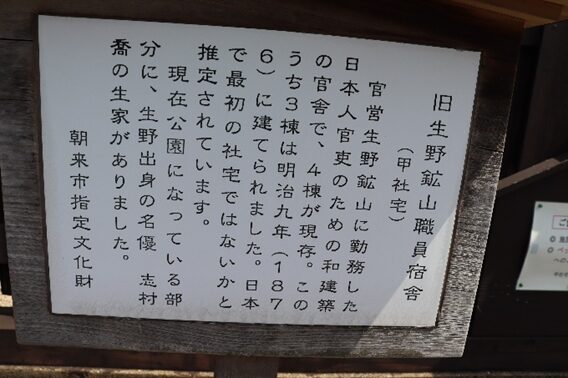

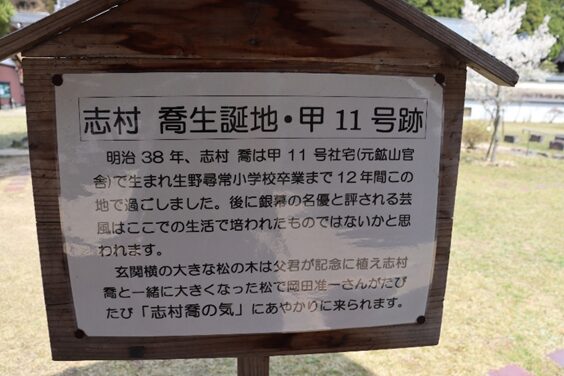

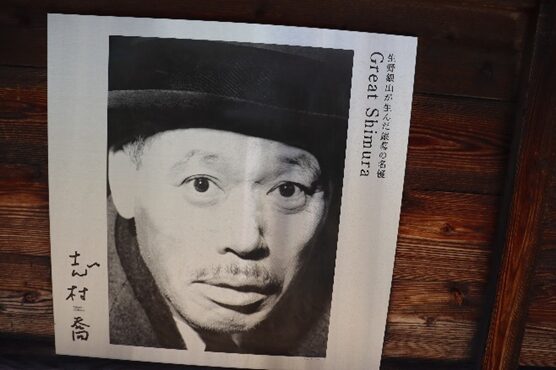

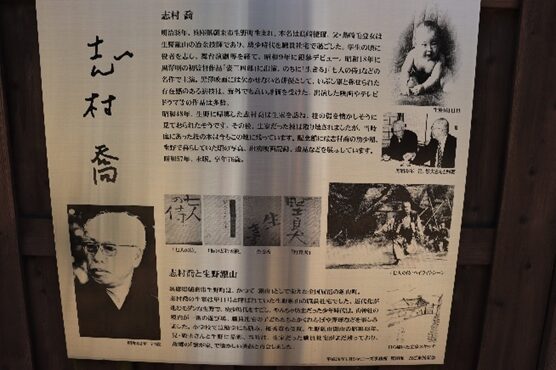

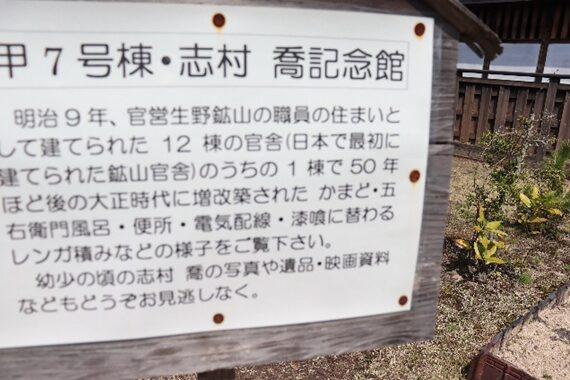

旧生野鉱山職員宿舎(甲社宅)・志村喬の生家跡

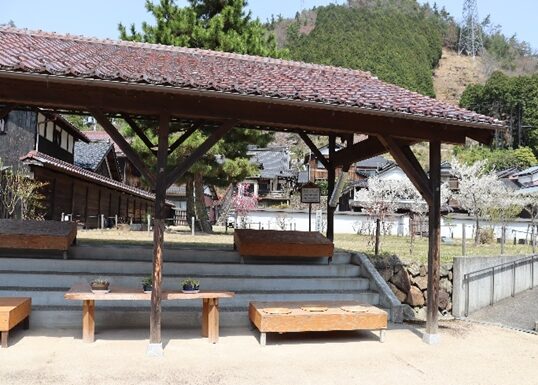

志村 喬の生家跡は更地(公園)になっています

昔から大好きな俳優さんで、演技力は素晴らしく渋いいぶし銀のような人であった

公園と鉱山職員の宿舎

一戸建ての宿舎でなかなか立派な幹部の宿舎

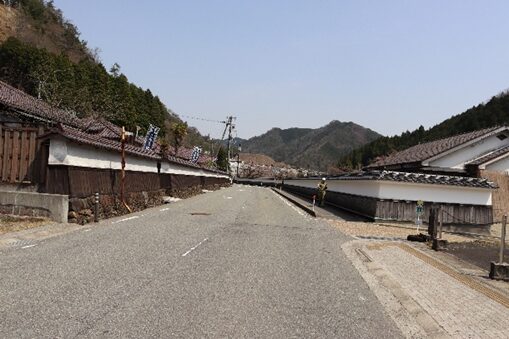

生野鉱山へ進むが、両側には塀をめぐらした官舎が並んでいます

まっすぐ進みます

右の橋の対岸に神社があり、手前常夜灯が二基

残念ながら川岸を通っていたトロッコ線跡を逸したが次回にします。市川を右に沿い奥地に進む

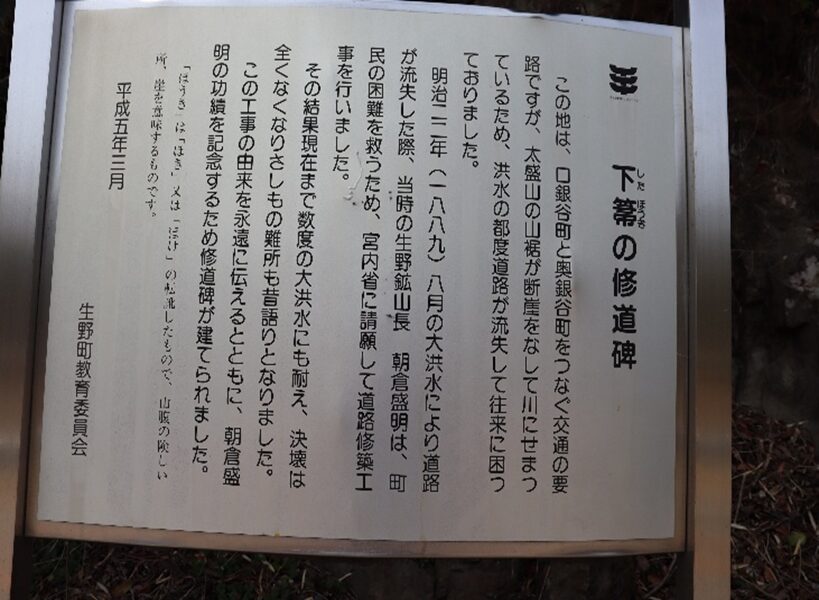

下箒の修道碑

トロッコ線跡を改修しているのかよく分かりませんが

道は分岐しています、左の集落に入る

奥銀谷集落に入ります。綺麗に道も改修されています

立派な大きな家が並ぶ

集落途中左に 浄土宗 本来寺付近にお寺が並んでいるようです

更に左に 安国山 唯念寺

道標 のようですが読めません

道が狭くなります

やがて集落を抜けると、右から分岐した道が合流してきます

合流した道はそのまま北へ

銀の馬車道は横断して右に折れる

今来た道を振り返ったところ

右に折れてすぐ橋を渡る

橋からの眺め

橋を渡った左への綺麗な道

左角に 道標

歩道の付いた緩やかな坂道を鉱山へ上っていきます

途中右に 小野口番所跡の説明板

この番所は生野銀山町にとっては、播磨口番所、但馬口番所に次ぐ要衝の地点であった。生野代官所はこの番所で大谷川一帯鉱石採掘を取り締まると共に、密搬出の環視を行いました。番所は門を構えた棟続きの小屋と役人二人が常駐していた。

生野銀山 の正面に着きました

この電車は、話題を呼んだ有名な 1円電車です

門入口には、菊の御紋の入った門柱。生野銀山は明治になると幕府の天領時代が終わり、政府の直轄鉱山となり近代化がすすめられた。この門柱は明治9年責任者として、フランスから招かれた、ジャン・フランソア・コア二ェが当時んの工場正門として築造したもので、昭和52年現在位置に移設した。

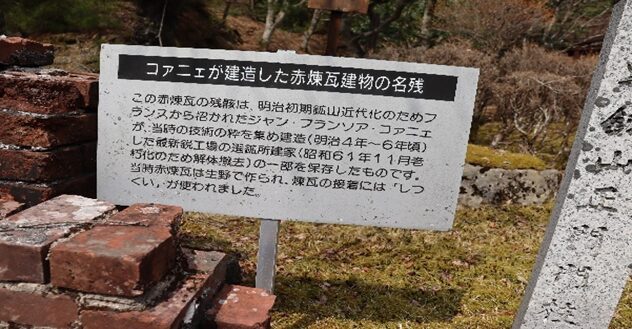

このレンガはその時に使った 赤煉瓦建物の名残

菊の御紋が入った門柱

左り展示館

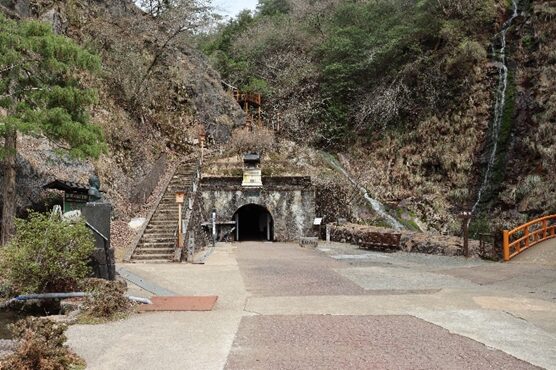

銀山正面の門

門を入ると正面奥、鉱山入口への道

山神宮分社と見石

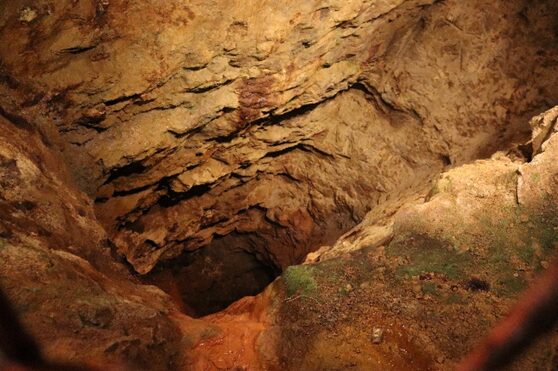

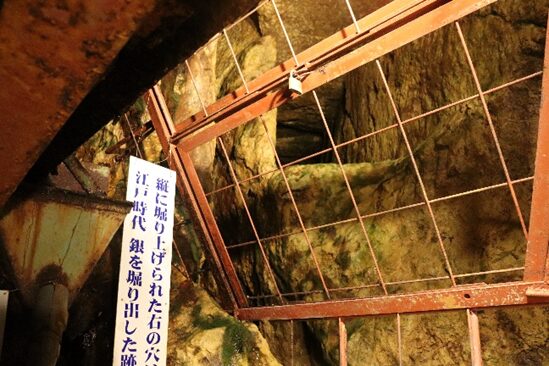

この旧抗は徳川時代の末期に手掘りで掘られた洞窟で、奥の部分や付近の岩盤に掘られた無数の穴は、削岩機の試し堀りの跡。また、奥の祠は、鉱業守護の神として尊崇する金山彦命を祀った山神宮の分社で、太盛山金香瀬山の黄銅鉱を見石としてお供えしている

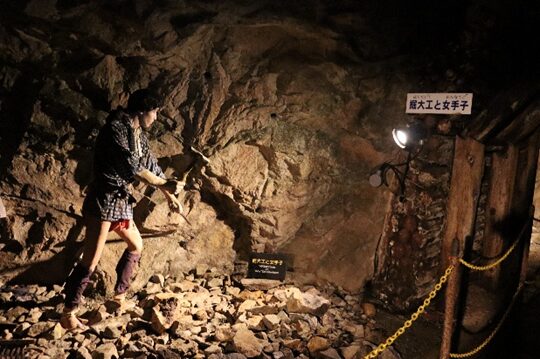

展示館内部

鉱山の入り口

石段の上の採掘場を見学していない。次回但馬街道を歩くとき、もう一度一日かけて生野をまわる予定です。

坑口の出口

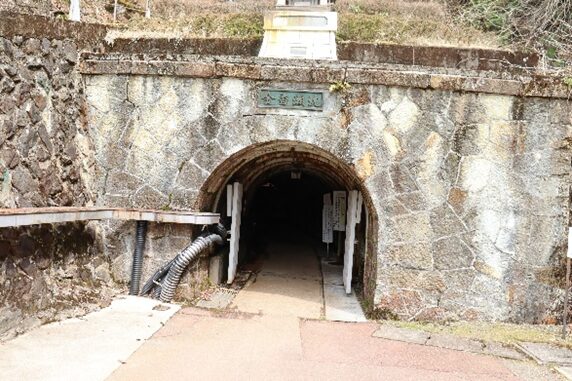

入口を入っていきます。入口の石造り坑口は明治初期、鉱山の近代化のためフランスより招聘された、ジャン・フランソア・コワニエが築造した、フランス様式の坑口である

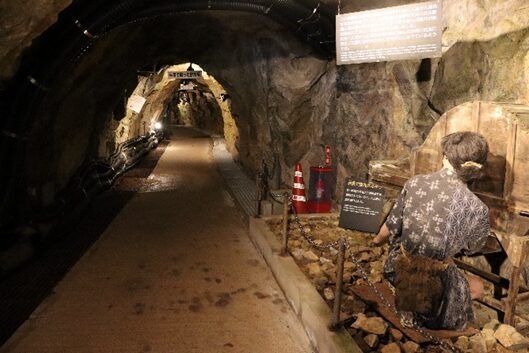

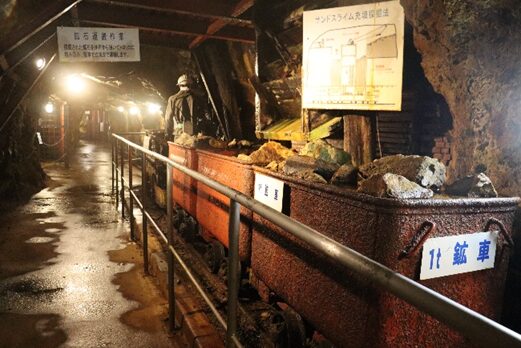

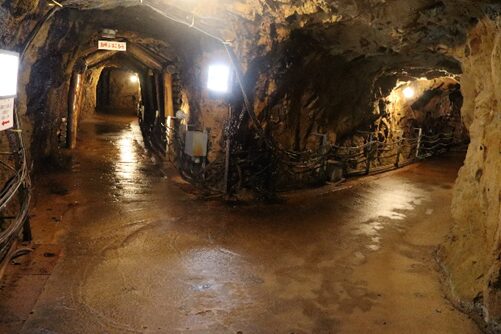

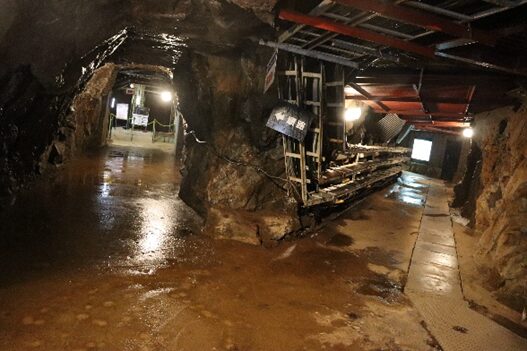

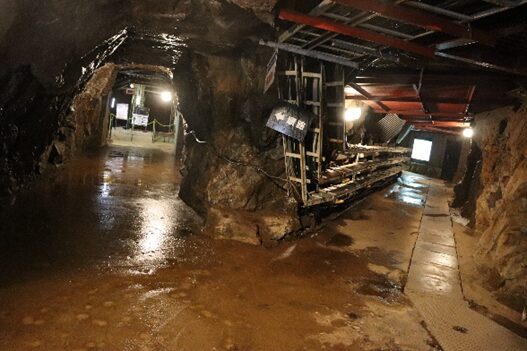

坑口内を一部写真を紹介します

縦に掘っていったあと

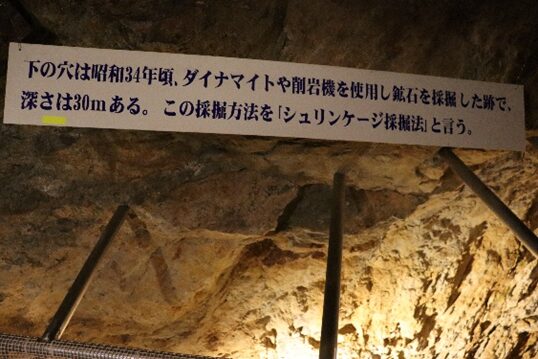

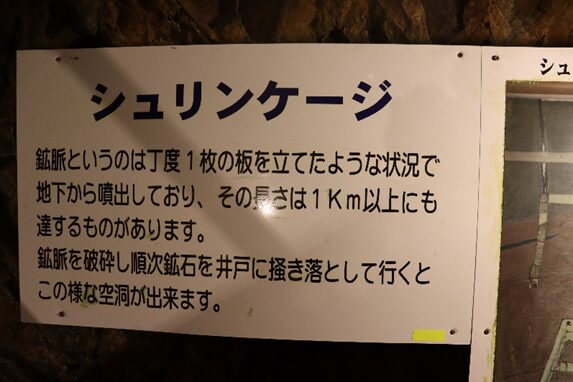

ダイナマイトによる仕掛け場

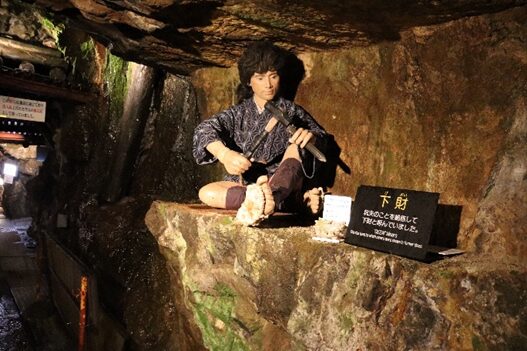

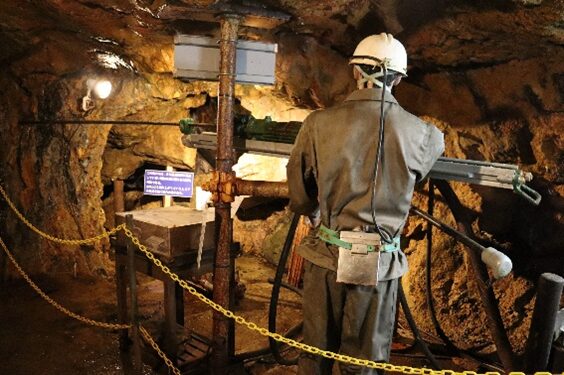

役人の監視

トロッコのレール跡

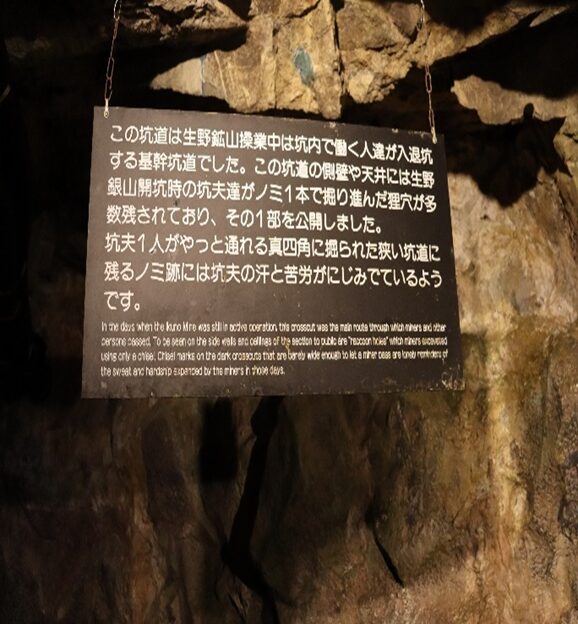

坑内で従事する作業員は江戸期は余りの粉塵と、労働時間等環境が最悪で、長くて40歳ぐらいまでに体調を悪くして長生きは出来なかったようです。

明治以降は機械化も順次進み改善されていった。

生野銀山も早足で見学を終え、きょうは自宅に帰るのでゆっくり見学できないが、一応銀の馬車道を完歩しました。

ここからバスの便もなく、タクシーも生野に一台しかなく、事務所から電話していただいたが、あいにく時間が合わなく、再度歩いて生野駅まで1時間かけ帰ろうとしたところ。鉱山に努めている職員さんが車で生野駅に送ってあげようと親切に甘えました。本当に有難うございました。

おかげで、生野から播但線で姫路に出て、姫路から山陽本線で大阪駅に帰る予定でしたが、生野駅に着くと30分程で、15時20分の「はるかぜ」特急大阪駅行きに乗れて大変時間短縮が出来ました。

本当に有難うございました。本日2回の親切にお会いした。

銀の馬車道完歩

本日の結果

38.488歩 23.09㎞ 1.297kl

コメント