2018年4月8日

自宅から車で、高野山の大門まで行き近くの駐車場の置く。4月であったがさすが高野山、寒く途中山上近くまで来た時には雪が降りました。

一方桜も散り始め、へんてこな天気の朝でした。さすが厳しい道のりであったが完歩出来ました。

自宅7時15分に出て、大門をスタートしたのが

8時30分8時30分スタート 15時15分 大門着

30.843歩 22.20㎞

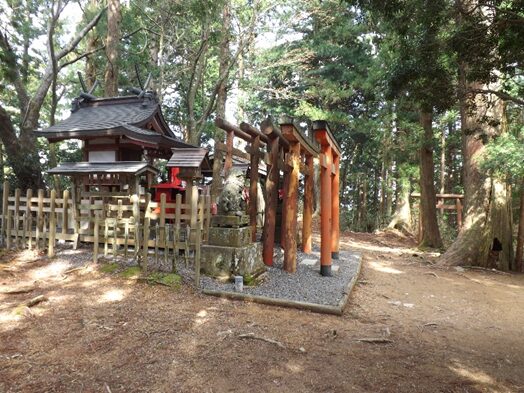

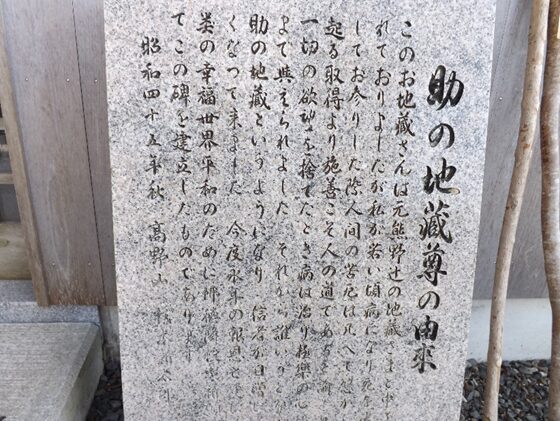

大門前の南側、龍神口女人堂跡 の傍を登り、お助け地蔵尊 をスタートします。

一言地蔵・一願地蔵とも呼ばれ、お参りすると一つだけ願いを叶えてくれる

向って左の道を入っていきます。4月8日というのに朝からの振った雪が薄く積もっています

スギ林の中を進みます

要に新しいチェックポイントの標識が立てられているので、資料がなくても迷わなく歩けます

杉林が途切れ少し左斜めに下ると、舗装道路に出ます

舗装道路を右に折れて少し上っていきます

舗装道路の左に標識

右に短い階段の上る標識があります

階段を上り、右にクマ注意の看板を見ながら杉の樹林に入る。

熊鈴や、ホイッスルを吹きながら歩きます。熊が出た場合、警報が出ると聞いています

左への標識通りに進みます

少し下りながら進むと、正面フェンスの下舗装道に出ます、右角に小屋があります

小屋の横に降りてきた道を振り返る

小屋の突当りをフェンスに沿って左に折れます

坂を少し上り右にある木橋を渡ります

舗装に別れ、フェンスの切れた間の木橋を渡るところ

この先急な山道を登っていきます。左は樹林ですが、右手の景色はよく開けてますが、道は凄く狭いので注意してください、滑り落ちたらかなり深いです

坂を上っていくと、標識・道標 があり左にカーブします

左にカーブして急な木組の階段を上ります

少し荒れていて歩きにくい急坂ですが右手が開け気持ち良い景色です

ところどころに道標のような碑が立っています

十字路に着きます 相ノ浦口女人堂跡 十字路を右に下ると相の浦

高野七口の一つ、相ノ浦口は霊宝館の南にあり、下っていった先の相ノ浦は有田川上流の御殿川に沿った小さな集落があります。集落は高野槇で知られる。集落までは笠松峠を越える尾根道や迷いやすい参詣道で、今でも経験者以外はあまり一般向きでないようです。7㎞ほどの短い道です。

相ノ浦口女人堂跡から急な坂を少し上ると鉄塔跡の広場に出ます。

この辺りが女人堂巡りの標高ピークで標高946mです。

鉄塔跡の広場から標高の最高ピークを少し進み下ります

下っていったところに、標識があります。高野七口の一つ

大滝口女人堂跡(轆轤峠)ろくろ

参詣者がこの峠から首を長くして大塔・金堂を拝んだ。熊野への3本の参詣道の一つ、小辺路の始点にもなっている

小辺路 方向を見る

すこし平たんな道を進みます

少し進むと分岐があり、角に標識があり左に進む

少し進むと、真別処分岐があり、正面角に沢山の標識があります。ここの分岐は左へ

右は熊野古道小辺路へ

右の熊野街道小辺路への道

進む左への道の方が狭いです

少し歩きにくいが快適な道です

槇林の中を進みます

小さな小川に架かる板橋を渡ります

円通寺(真別処)前に出ます。真っ直ぐ進みますが、少し左の参道に入り寄ります

左の参道を進みます

円通律寺

高野山の別所、小田原別所・中別所・東別所に対して、新別所(真別処)と呼ばれている。

修行道場として現在も使用され、女人禁制が守られ、一般の立ち入りはできません。

円通律寺を左に見て進みます

円通寺の先、木橋を渡り進んでいきます

暫く進むと電柱が立っている分岐があります左の道を進む。22番の標識が立っています

左への道

木の階段になっている登坂

登り切ったところが、弥勒峠 弥勒菩薩の祠

七口の一つ 大峰口女人堂跡 大峰・高野の聖地を結ぶのが 大峰道

峠から真っ直ぐ下る道を行くと、奥の院への一の橋に出ます

大峯口女人堂跡(弥勒峠)の辻を右に折れる左角に 道標 が立っています

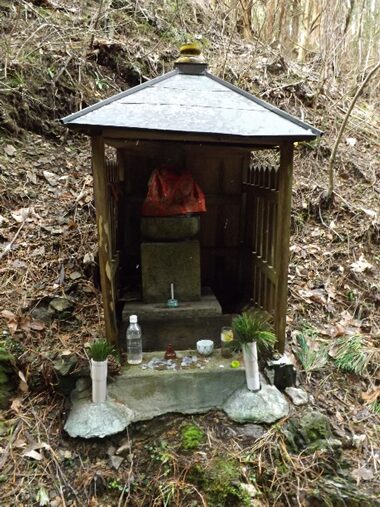

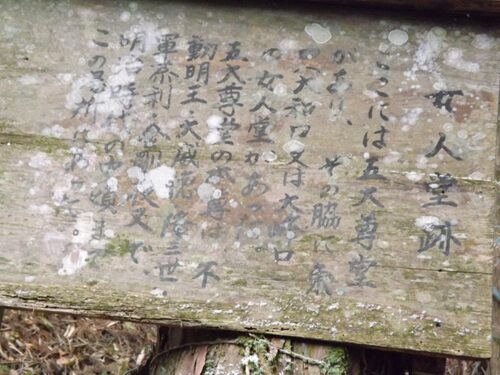

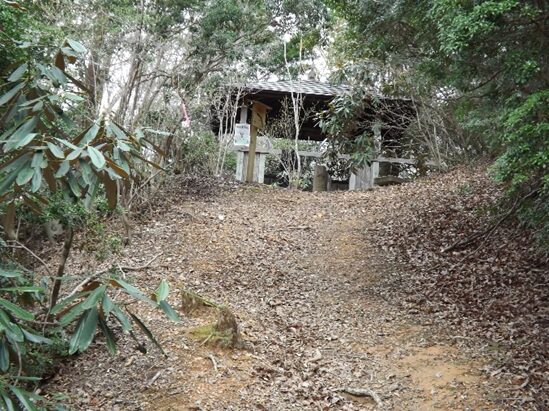

少し荒れています、すぐ左が 五大尊堂跡(女人堂跡)

女人堂跡を振り返る

その先は比較的平坦な尾根道を進みます

急な下り坂になります

下っていくと東口にでます。大峰口の立札が立っています

大峰口(大和口)の立札

下りきったところの大峰口のところで小川を渡ります

奥の院駐車場の下を潜り右に橋を渡ると駐車場になり、奥の院前バス停に出ます

この駐車場ができるまでは、参拝者は一の橋から参道の墓を見ながら、奥の院まで進みましたが、今はここまで車で来て、参道の横に入っていく参拝者が圧倒的です。本当は一の橋からゆっくり昔の大名達の墓を見ながら進む方がいいのですが。駐車場の場所がここしかなかったのだろう

駐車場の前の中の橋前です

石畳の参道で、左の本参道と並行して右側を進んでいます

砂利道に変わり、玉川橋を渡ります。

左は奥の院方向です。奥の院を左に巻いて進んでいきます

真っ直ぐの舗装道を進む

左は柵があります。弘法大師の御廟があります

弘法大師御廟 参拝では正面ですが、この道は横から見ることになります

更に少し進みます

途中右に折れる道に出ます標識もあります先に車止めをしています

女人堂巡りを中断して、高野三山を回るコースとなります

広い登山道です

標識を見ながら進みます

木の袂に小さな 石仏 が並んでいます

明るくて快適な道が続きます

ここが間違いやすいポイントです。標識が左にあります、右の広い道でなく左へ少し下る狭い道で、いよいよ本格的に 魔尼山への登り口。

道は少し歩きにくいがそれほど急な坂でもない

やがて右から(中の橋からの道)の道が合流してきます。

摩尼峠 です、小さな 祠 があります

峠から魔尼山までの急な坂道を400m程

途中 祠

頂上が見えてきました

尼山の頂上(標高1004m)頂上は 樹林で眺望は悪い。山頂の 祠 には、如意輪観音が祀られています

尾根伝いを進みます

次の楊柳山頂上までの道1.7㎞

途中折れた 道標 が木の袂に転がっています 「揚柳・・・」

道標の分岐は左の下り道を進む

長い下り坂で、杉の根が足を奪います

一面杉の根が張り出しています

道標 「右 魔尼山 左 くろこ道」

下ってきたところが、黒河峠で黒河道と交差 します。振り返ったところで向かって左に入る道が黒河道、高野七口の一つ

黒河峠には、祠 が一つ子安地蔵が祀られていま

祠を右に見て、楊柳山へ600m登ります

祠の前に立つ 道標 「東 魔尼山」 「南へ下る 奥之院」 「西 楊柳山」

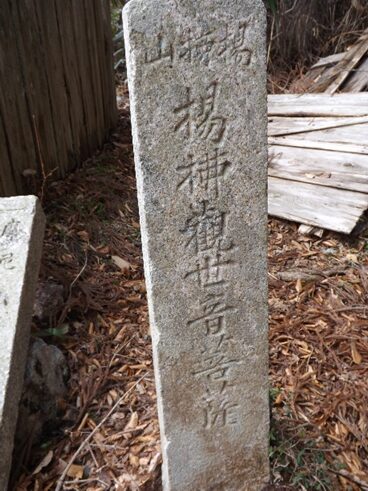

杉林の中を登っていく途中、道標 がありますが刻まれた字が読みずらい

木の階段が続きます

やがて山頂に着きます

途中の 祠 祠の横の小さな 道標 「揚柳山・・」

楊柳山(標高1008.5m) の山頂に着きました。魔尼山が1004mであったから標高は殆んど変わりません。木に視界が遮られ展望がききません。

山頂には 楊柳観音を祀る祠 と 三等三角点 があります。

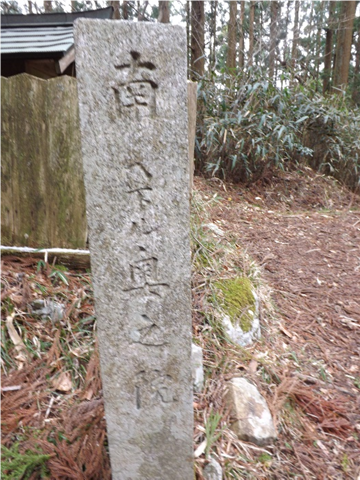

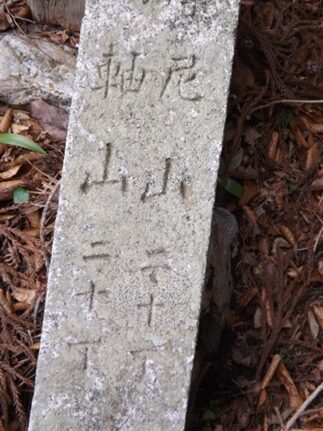

道標 「摩尼山 二十丁 転軸山 二十丁」

祠の前に 楊柳山楊柳観世音菩薩の石柱

山頂よりすぐ林の尾根を下ります

杉も綺麗に整備されていて日の通しは良い下り道です

道標 「右 楊柳山」

「スグ下ル 奥之院 転軸山 近道」

「左 転軸山」

下ると右に標柱と35番の案内板があり、そこからまた登坂になります

坂を上り切ったところに標識があります

そこからは急な木組みの階段を下ります

かなり急坂の下りです

やがて十字路に出ます、前述の黒河道の延長です。ここは、子継峠 です

子継峠から黒河道と合流して重複しながら暫く歩きます

子安地蔵を祀る祠 が一つ

向かって右から下ってきました。向かって祠の左から黒河道が上ってきました

下って来た木組の道をみる

峠に散在している 道標

子継峠より下る道

右の斜面に小さな 祠 があります

足元の悪い道を下っていきます

玉川に架かる木橋に出て渡ります

木橋を渡り左にカーブして玉川に沿います。暫くススキ原を進む

38番の標識があります。次は三番目の転軸山

左、玉川の対岸に木の板でつくられた歩道がありますが、かなり板が朽ちていて危ないので途中でやめて、正面に見える大きな杉を眺めます 三本杉の大木

小さな木橋を渡ります

玉川が左に離れていきます

39番の案内標識、三山目の転軸山まで700mの距離です

舗装された車道に出ますので、手前を少し右に進みます 一本杉

舗装道に出て少し先左に転軸山への登山道があります

転軸山登り口

41番の登り口標識

標識の袂に 指道標 「転軸山」

杉林の急坂を登ります

やがて山頂に

転軸山(標高910m)山頂

弥勒菩薩の祠が祀られています。これで高野三山登りました

傍には、転軸山弥勒菩薩ときざまれた標石

転軸山で高野三山登山も終わり下っていきます

43番ポイントの標識

どんどん下っていきます

44ポイントの標識で、女人堂まで2.7㎞の標示があります

標示がこまめにありますのでマップがなくても間違わない巡り道です

45ポイント標識

下る途中右手にある お堂

右手下に池が見えるところで、池に沿った柵のある道を進みます

やがて舗装道路に出ますので左に舗装道を進む。舗装道から振り返ったところです。

左に折れるところの、46番のポイント標識 右手は多目的広場

不動坂口女人堂2.5㎞、転軸山0.5㎞の標示

この辺り一帯は高野森林公園で森林学習展示館・青少年多目的センター等々の整備された公園です。右の舗装道を進みます。

分岐の左角に47ポイントの標識、黒河道の説き歩いています

坂を上ると左は広い駐車場や施設の建物があります。右側の道を上ります

暫く進んでいくと、右手下に高野山大学のグランドが広がります

グランドを見て左にカーブしています。48ポイントの標識があります

枝道がありますが道なりに下っていきますと、突き当りますので左へ

左に折れたさきひだりに、鴬谷御子大明神社の朱色の鳥居 があります

鳥居を潜り木の階段を上ると

鴬谷御子大明神社

左に鳥居を見て真っ直ぐ緩やかな坂を上ります

坂を上ったところ右斜面に50番の標識

右からの道路が合流して坂を進みます

坂の頂上左斜面に 黒河口の標示 が立っています

高野七口の一つ 黒河口女人堂跡

何もそれらしき遺跡はありません

女人堂跡を振り返る

下る途中右手にも立て札があります

下る途中右に入る細い道があります。案内標示があります。左角はユースホステルです。

右に曲がらず真っ直ぐ下ると右手に高野町役場があります黒河道の時は真直ぐ進みました、そのずーと手前です。

数十m入ると再び民家の間の細い道を左に折れます。注意しながら見なければ見落とします。

出来ればここの角に大きめのポイント標識が欲しいですね。私もちょっと迷って、表にいたおじさんに聞きました。

左に折れる民家の間の細い道、石垣に掲げられている標識

突当りを左にカーブして右にカーブしながら登っていきます

右に折れたところに鳥居があり潜り、細い道を登っていく。鳥居を潜った右手に 祠 が祀られています

53番の案案内標識

再び尾根道を登っていきます

鳥居を過ぎて54番のポイントです

尾根道を暫く進んでいきますスギ林の気持ち良い道です

本当に全山、杉の手入れがされていて深い山でありながら暗さがなくきもちがいいし、伐採された木の枝も整理され素晴らしいとしか言いようがない

55番のポイントで 高野山高野槇植物群落保護林地区

かなりの距離の尾根道です

正面下にバス通りの舗装道が見えてきました。一気に下っていきます

不動坂女人堂の裏手に出ます

登山道から女人堂の横に出てきた道

女人堂バス停があります

女人堂の道を挟んだ向かいにある お竹地蔵 さらに大門への道は、向かって右の石段を上ります

バス通りを左に下っていくと高野山の街中に出ます。ずうと下って行った先右手に 高野山総本山金剛峯寺 の裏側に出ます

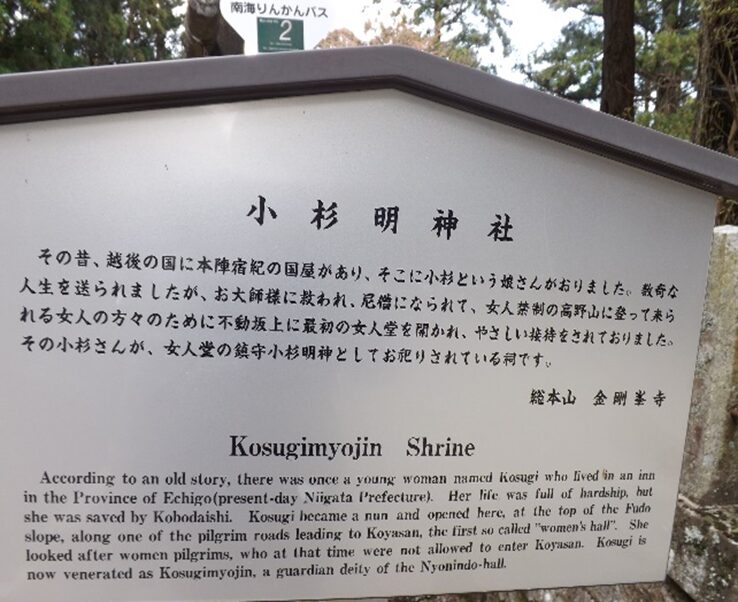

不動坂口女人堂

高野山への入口は、高野七口といわれ、明治5年女性禁制が解かれるまで高野山に入れない女性のために参籠所が入口に設けられていました。現在この不動坂口の参籠所が唯一残っています。

57番の標識で最終番です

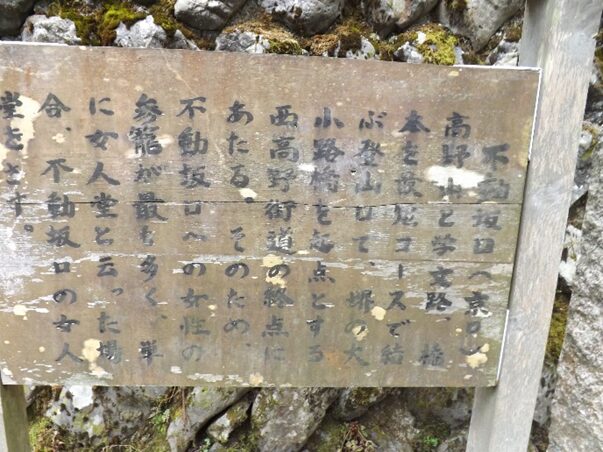

不動坂はこの傍から急な坂道を下り、ケーブル乗り場の極楽橋駅近くに下る、

江戸期の本街道、京大坂道です

高野山女人道巡りのスタートはここが、ポイント1番の標識で最初です

お竹地蔵の横、狭い木組みの階段を上ります弁天岳まで900m程の上りです

弁天岳への登り口の前のバス専用道路で南海高野山駅までは歩行者は歩けません

女人堂前から急斜面の道を進みます。下にバス専用道路が見えます

右が急な崖で左は斜面、その間の狭い登り道(平坦でない)で杉の根が露出して歩きにくいです、十分注意してください

2番の標識が立っています

やがて立て札があります 谷上女人堂跡 特に連絡旧道はないようです

3番の標識

更に急な登りが続きますまた道も荒々しいです

やっと 弁天岳の頂上 に着きました

弁天岳(標高984.5m)

和泉山脈や紀ノ川方面の素晴らしい眺望が見えます。私の町、高野口からもこの山頂がよく見えます

山頂には 嶽弁天 が祀られています

前を通って下ります

4番の標識

弁天岳からの眺望

鳥居を潜りながら一気に下ります

右に開ける山並み

急勾配に下り

坂の途中にある 地蔵の祠

途中、上ってくる休憩所としてベンチが置かれています

その先から木の階段が敷かれています

季節にはアジサイやツツジが美しいようです

大門口の標識 いよいよ終盤です

大門口の標識と鳥居を振り返ってみる

この先大門まで鳥居が続きます

大木のスギに目を見張る、 この巡り道は絵になるようなところが多い

ようやく右下に高野山道路が見えてきました

まもなく高野山のシンボル大門です

大門

高野山の総門、堂々たる朱塗りの重層門で、左右に金剛力士像が立っています。町石道を登りきった表参道口に威風堂々とした、

大門を潜ると、大門通りから山内に入ります。

大門の正面、車道を挟んだ東側に、急坂を下る道があります。高野山町石道で、九度山の慈尊院から大門まで、一町ごとに建てられた高さ3mを越す五輪塔形の石柱が続いている。その数180で、そのうち150ほどは鎌倉時代に建てられたものです。この古道は弘法大師が開いた道として最も古く、今も高野山への主要登山道として愛されている。途中、三谷坂・天野の里を経由する古道も吸収し、また、麻生津道も矢立で吸収する古道です。

町石道の上ってきた口

高校時代から何度登ってきたか分からないが、喘ぎながら登ってきて、ここで大門が目に入ったときには、何度登ってきても感激します。最近では、2025年1月に登ってきています

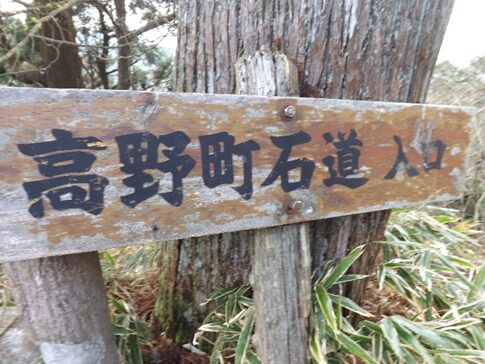

高野町石道の入口でここから下ります。でも登ってくる人が殆んどです

大門前は、有田・龍神道の起点 でもあります。

大門の前を西に下っていきます。

すぐに 龍神口女人堂跡 でした

大門から南西に少し坂を上ります

登り口には 延命地蔵尊 が祀られています

坂の左の お助け地蔵尊の標識

すぐ先の分岐は下(右)の道を進みます

女人道、7番の標識が立っています

大門の偉容を振り返る

少し進むと正面に、スタートした起点のお助地蔵があります

無事高野三山・女人道巡りが歩けたことにお礼を言って終了します

ここをスタート時に入っていきました

完 歩

高野山の外周を回る、結構起伏の厳しい道でしたが、何故かほとんど疲れはありません。楽しい一日のウオーキング満喫しました。

少し足に自信があれば是非挑戦してください、きっと満足する一日になると思います。

マップも充実したのがあります。

この後、この下の車道近くの駐車場(無料)置いている車で約1時間で帰ります

コメント