2008年1月6日

平安時代、空海が真言密教の根本道場として開創して以来信仰を集めている。古くから高野山への道はいくつかあるが、高野七口に集約されて「高野七口」と呼ばれていた。

それらは高野街道西口(町石道)、京街道不動口(京大坂道)、龍神街道湯川口、熊野街道相の浦口、熊野街道大滝口、熊野街道東口、大和街道粉撞口の七口である。

西口(町石道)は、高野山の大門に至る表参道で、最も古く参拝者に利用されてきた。大門口とも矢立口とも呼ばれ、現在も高野山への参道として親しまれている。また途中二つ鳥居では天野三谷坂が合流。その先、矢立では麻生津道が合流している。

不動坂口は、学文路口とも呼ばれ、京大坂への最短コースで近世に入り主要道となった。明治以前まで高野山は女人禁制であったため、各口にには女性のための籠り堂として女人堂が建てられていた。現在この不動口にだけ女人堂が残る。

龍神口は、湯川口、保田口、梁瀬口ともいわれていた道。

相の浦口は、南谷方面を指し、水上峠、大松峠などの道。

大滝口は、熊野口ともいい、南のろくろ峠を含む道。

東口は、大峯山と結ばれていたため大峰口・野川口を含む道。

粉撞口は、黒河口・大和口とも呼ばれ大和街道への近道でもあった。

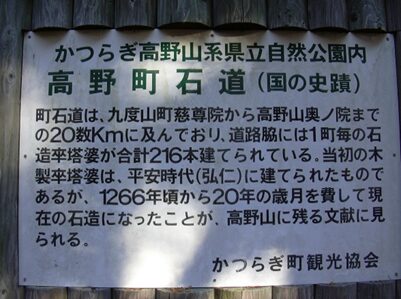

そのうち九度山慈尊院から大門へ通じる表参道を高野山町石道といい、開山時空海が木製の卒塔婆を建てて道しるべとした道である。

鎌倉時代になり、石造り五輪塔形の町石が1町(約109m)ごとに建てられた。山上の根本大塔を起点に慈尊院の石段途中を最後に180町石を建てた。さらに大塔から奥の院まで36町石を設置した。37尊、180尊を表す町石自体が信仰であった。

旅人は1町ごとに合掌しながら登ったといわれる。かつては天皇や上皇初め貴族・武士・一般庶民に至るまでの信仰の道である。

九度山町慈尊院~二つ鳥居~花坂~大門~奥の院

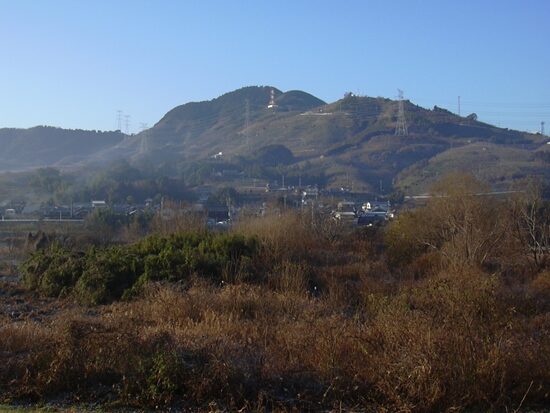

慈尊院の紀ノ川対岸高野口の堤防より眺望、私が幼少の時分、何度かここから渡し船に乗り対岸の慈尊院へ渡った記憶が少しだが残っている。対岸の山は雨引山(標高477m)慈尊院から一気に急な坂道を上り、正面の山上の赤白の鉄塔の傍に登り、一番高い雨引山を向って右から背後を回り左側の稜線を進む道。

紀ノ川に架かる九度山大橋を渡り、100mほど南に進むと、右に丹生川に架かる丹生橋があるので渡ります。橋の西詰の先の信号を真っ直ぐ進みます。右に現在、道の駅が出来ています。入郷の集落を進んでいきます、途中右に、能光尊之祠 が祀られています。更に真っ直ぐ進んでいくと、左に石垣が見えてきて慈尊院に着きます。

九度山大橋から左(東)の遠望。

九度山大橋のすぐ先、左の坂を上り九度山の町中へ。

真田昌幸・幸村の史跡真田庵へに道、その付近は 河南大和街道 を参照してください

真っ直ぐ100m程先右への丹生川に架かる丹生橋が見えます

丹生橋の手前左への細い道、かつての旧道だろう、慈尊院を通ってきた 河南大和街道 がここで分岐して東(左)に進む

振り返えったところ、一方通行の標示の道が河南大和街道、正面は紀ノ川に架かる九度山橋

信号交差点を右に折れて丹生川に架かる丹生橋を渡る。紀ノ川との合流点を見る、正面川向は高野口方向。

これから歩く町石道は、高野山への参詣道としては最古で、弘法大師の時代には紀ノ川の流れも現在の川筋でなかったようです。高野口の町筋に大和街道が通っていて、高野山へは分岐、もう少し向かって左の慈尊院の渡しあるいは、もっと下流に点在する渡しを利用していた。江戸期は紀ノ川に橋を架けていなかったと聞いたことがあります。また上流では学文路の渡し、近代では橋本の三軒茶屋の渡しを利用したと思われる。

丹生橋を振り返る、正面突当りを右に行くと南海九度山駅

丹生橋を渡り交差点を真っ直ぐ進む、右に道の駅を見て進みます

道の駅の切れるところで右にカーブして、大木の所の辻を左に折れる

栴檀(せんだん)の大木

右は広い芝生の広場とその向こうに道の駅ここでいろいろな催しものが行われる。2016年は大河ドラマの真田一色

暫く進むと右に 能光尊之史蹟

能光尊は、備前美作郡に生まれ鳥羽院の時の人で、後当地入郷に住し、永治元年(1141)高野山中門の多門持国の二天王を彫刻、其の他多数の仏像を彫刻された偉大な仏師。

古来首から上を病む人に霊験あらたかであると伝わる。現代も「のうこうさん」と呼ばれ親しまれている。

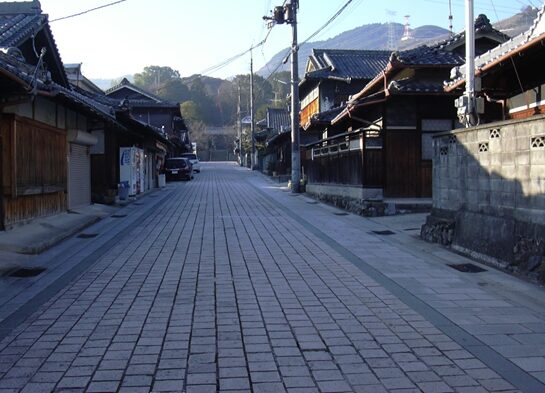

九度山町入郷の集落の町並み、右につるし柿が見えます。

小さな朱色の慈尊院橋を渡ります

橋のすぐ左にある東(裏)門を見て、橋を真っ直ぐ進んでいきます。左手に石垣が積まれた慈尊院が、山門

山門を入る前に、慈尊院の前の広場から150mほど下りますと、紀ノ川に突き当たり手前に 下乗石建立跡石柱が建っています。ここがかつて対岸の高野口からの 渡し跡船着き場跡 です

私の小学生の頃にはまだ渡しがありました、何度か載せてもらったことを覚えています

再びUターンして参道を戻ります、正面が慈尊院です。この先右正面の山を越え裏側を歩きます

慈尊院(世界遺産) 築地塀の北門

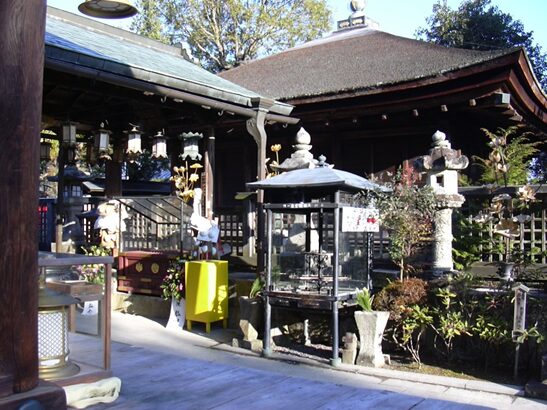

大師が高野山の表玄関として開いたのが始まりで、大師の母親が住し亡くなった場所でもある。

慈尊院は高野山の山麓の寺務所で、「高野政所」と呼ばれた。また、空海の母公(阿刀氏)の没後、伽藍や御廟を建てて、弥勒菩薩を安置したため、女人禁制の高野に対し、「女人高野」ともよばれた。

北門を入るとすぐ左に 母公御廟

慈尊院石造り五輪塔・弥勒堂石灯籠、五輪塔は鎌倉時代の様式、石灯籠は応永八年(1401)の銘がある

弘法大師堂(ゴマ堂)

訶梨帝母(鬼子母神)

ナギの大木 樹齢350年以上、高さ15m、幹回り2m余り

多宝塔

室町時代後期の三重塔を江戸時代前期に多宝塔に造りかえられたのが、平成24年の解体修理時の調査で判明した

本堂(拝殿)

弘法大師直筆御影 日本最古の弥勒菩薩図像(重文)

安産・育児などを願う女性の信仰を集め今も親しまれている。

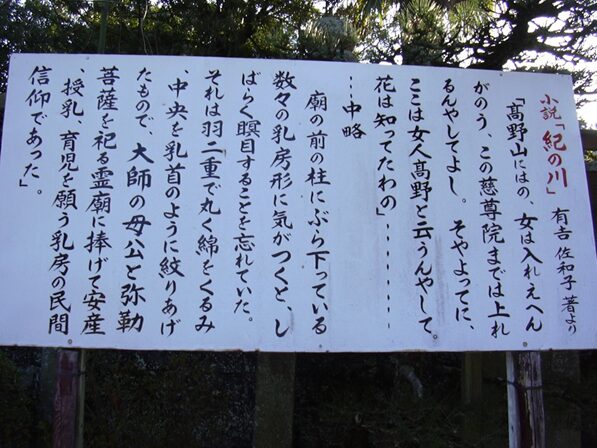

有吉佐和子の小説「紀ノ川」、映画の舞台にもなっている。先ほどの渡し場から和歌山市の六十谷村に舟で下るシーンなど

多宝塔から南の石段を上った途中右に立つ、180町石は慈尊院側の登り口最初の町石である。金剛界37尊、胎蔵界180尊をかたちどった仏種子をあらわす梵字は小川僧正信範、町数、施主名、年号などは世尊寺経朝の書によるもの。

【町石道登り口スタート】

(補足)

最近では2024年12月26日(80歳)に登りましたが、高校の時からするともう数十回になります。高校のときなんかは駆け足で登った経験もあります、今思うと夢のようです。もうこの年になって体力も気力もだんだん落ちていく。

180町石を見て119段の石段を上り慈尊院を見る

丹生官省符神社(世界遺産)

弘法大師が慈尊院を創建する時、その鎮守として丹生・高野明神を祀ったのが始まり。社殿は春日造りの壮麗なたたずまい。社殿は室町末期の建立で重要文化財に指定されている

神社の正面拝殿の向かって右を抜けていくと町石道の登り道に出る。

その坂を少し上っていくと農道に出るその右側を見ると、自然石の組み合された急な石段が目に移る。

勝利寺・紙遊苑

厄所観音を祀る古い寺で、高野表参道の玄関口に位置し、貴族、武士、庶民の宿泊客や参詣者で賑わったと伝わる。境内の隣接地に空海が伝伝えたと言われる「高野紙」の紙すき体験が出来る紙遊苑があります。

トイレもあります。トイレが不便ですので、ここで済ますといいです

町石道右に 勝利寺の石碑

暫く急な坂を上ると農道に出ます、自動車に注意して横断、いよいよ登山道に入ります、ふり返ったところ

⦅私の個人的な何度か歩いた感想⦆

町石道も沢山の参考資料やマップが出ているので、今更私のつたない説明は不要と思うのですが簡単に説明していきます。町石が1町(109m)ごとにあるので間違うこともないし、踏み慣らした地道を道なりに歩いているといいです。もし町石がなくなると間違ったということで、必ず戻ることです、間違っても近道しようなどと考えて歩かなければ、マップもいらないぐらいです。

慈尊院から1.6㎞ほど急な柿畑の間の坂道を登っていくと旧道の少し右に展望台があります。そこまでは一部コンクリートが敷かれていますが、雨の後や冬場などは注意しなければ滑ります。とにかく第一段階としてはこの坂道、雨引山への分岐辺りまでの3㎞弱がきつく体力が消耗します。ただその後、旧有料道路であった道路との交差する矢立までの9㎞余りは、比較的緩やかに登り下りを繰り返します右に天野里やゴルフ場が見えます。第二段階として、矢立から車道横断箇所まで2㎞余りは急坂で結構力がいります。その後は 尾根道の歩く比較的楽な道です。第三段階として、12町石辺りから大門まで一気に駆け上がる急坂は体力も消耗しているのでかなりこたえますが距離は短いです。大門からはもう高野山の街に入ります。

勝利寺を右に見て本格的に登山道の急坂を上ると、右下に池を見るとすぐ舗装道の農道を横断します。173町石が立っています。

この先、コンクリート道ですが右にカーブするとともに急坂となり、特に冬場など滑らないよう要注意です。特に164町石までの坂はきつい。右に展望台があります。

展望台から東の眺望、見晴らしがよければ、奈良県と三重県の県境の高見山(標高1249m)が望める

遠望は霞んでいますが、写真の真ん中より右より辺りに三角の頂上辺りに高見山が見えます

少し西(左)に移ると、手前が九度山町で河南大和街道が紀ノ川に沿って通り、そして紀ノ川で慈尊院の渡し、対岸の町が高野口町、大和街道が東西に通る、山裾に京奈和道が走っています。更に和泉葛城山系右端から金剛山系で紀見峠を間に三石山、岩湧山897mと続いています

南の山に目をやると、高野山が望める、正面一番奥の山、写真に麓しか撮れていないが、この先右の雨引山の頂上近くの西側を巻いて、二つの鉄塔のあるはるか南に進み高野山への山道

展望台から少し見えにくいが和歌山(西)方面側の見晴らしかつらぎ町、滝畑街道の蔵王峠、鍋谷峠、正面の奥の山はブナ林で有名な和泉葛城山(858m)

展望台から柿畑、林間の中に変っていく、展望台の先からは地道となります

展望台から先はまだきつい坂道が続きますが、スタート時点の第一難関がピークに達し、体力がかなり消耗します。写真の柿畑はこの辺りまで山一面に植えられています。日本一の柿と自慢するだけあって美味しいです。

この辺りからは西の和歌山方面の眺望がよく見える。おそらく昔の空気の澄んだ見通しの良い時は、遥に和歌山城が見えたのでは、幼い時に母親から空襲で和歌山城を中心に、市内が真っ赤に燃えているのが見えたんだと聞いたことがあります。紀ノ川の河口まで40㎞余りです

古道の歴史を感じさせる堀切道を進む

やがて柿畑も終わり、樹林の登り道を進むと、左鋭角に上る 雨引山(標高477m)への標示がある分岐点

頂上まで400m、今回登りませんが、小さい時分に登った時、見晴らしがよく和歌山方面や海が見えたが、数年前に登ってみると木に遮られて見えなくなっていました。

山の名前の由来はよくわかりませんが、昔、高野山の僧たちが、雨乞いの護摩を炊いたと聞いたことがある。

分岐点の近くに154町石快適な樹木の間の道だが、今日は快晴だから明るいが、冬のどんよりした日などでは、昼間でも薄暗くなる。150町石辺りから142町石まで平坦な道が続く

やがて137町石を過ぎると、六本杉の案内標示

六本杉で四辻になりますが、案内標示がしっかりされていますので間違うことはありません。左鋭角に曲がっていきます。一番右の道は違います。ほぼ真っ直ぐの道は天野の里に出る道で丹生都比売神社への道です。

変則四差路になっています、町石道は左鋭角に折れます。真直ぐ行く道の分岐左が、天野の里への急な下る道です。右の道は違います。天野の里の丹生都比売神社から下る三谷坂も又素晴らしい古道です

左の道が天野の里へ下る。町石道はこの辻で左鋭角に折れてます

すぐ左に136町石が立っています

向かって左から登ってきて、鋭鋭角に左に折れたところ

古道に落ち葉が落ちて柔らかく優しい道です

六本杉の136町石から 古峠 の124町石まで比較的アップダウンのない平坦な道です

町石道は真っ直ぐ進みますが、左に下っていくと南海高野線の上小沢駅に至ります。約3kmの下り道です

右に天野の里が見えてきました、山に囲まれた盆地の中の集落です。

天野の里の歴史散策地図

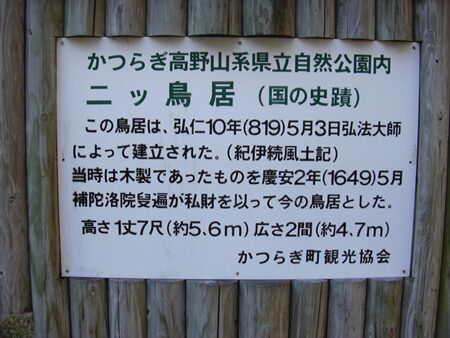

石造りの二ッ鳥居(国史跡)121町石のすぐそば、町石道のシンボル的な存在です。展望台になっていて、東屋になっていて休憩にいいです

弘法大師が建立したと伝わる。当初は木の鳥居であったという。鳥居の所で道は分岐する、左の町石道を進むが、鳥居の丁度向こう側を右に下る道があります。この道は 八町坂 と言って下る楽しい道で、天野の里に入り丹生都比売神社・天野の里を散策して三谷坂を下り紀ノ川の三谷橋に出る古道です。

二ッ鳥居から下り道になります。途中116町石が過ぎたところ右に、写真撮れていませんが 白蛇の岩と鳥居 があります。その先115町石辺りから急な坂となり、紀伊高原GCが見えてきます。ゴルフ場のすぐ横を進むのでゴルフボールには注意。町石道に打つようなゴルファーは余程下手ですから

ゴルフ場が旧道のすぐ傍に接近します。右に応其上人が開いたという神田応其池があります、そこを過ぎると110町石があり、旧道左に 神田の地蔵堂 があります

神田応其池は、

古来丹生都比売神社のご供米を作る場所で、桃山時代の応其上人は、その米作に重要な養水の保存に大池を開築され、水の神、雨引の神といわれる善女竜王を池の半島に祀っていると伝わる。

神田地蔵堂は、

横笛が出家後、滝口入道に一目会いたい女心から、時折このお堂に足を運び入道を待ったと伝わる。また、弘法大師、子安地蔵、応其上人が祀られています。

少し先の、108町石の過ぎたところに 二里石 が立っていますが、慣れた道なのかこのような史跡を見逃して写真に撮れていません。

右に時折ゴルフ場が見える旧道を進む道は比較的平坦である

二里石から比較的平坦な道を進んでいくと、86町石のところで突き当りの分岐に出ます。

笠木峠 の分岐で右に折れますが。左への道はここからも上古沢駅へ行けますが、3.5㎞と結構下らなければいけません

右に折れて下り道の植林された林の中の古道を進む。

66町石辺りから少し急な下りになります。山裾と急な斜面の間の細い旧道を進む。振り返ったところ。左側が急斜面なので柵を設置している。

64町石が過ぎた右に みまもり地蔵

やがて左下に高野山道路の車道が並行してくる

かつての高野への有料道路(今は無料)へ下って車に注意しながら横断。

矢立に着く、60町石が370号線沿いに立つ、正面左に下りて来た。

ここから急坂の第二段の登りがあるので、少し休憩するのがいいだろう。トイレもあります

横断した先の上りの旧道に入る、集落も少しあって上り口右側には矢立茶屋がり、花坂名物やきもちが売っている。民家のある少しの間舗装もされている。

急な坂がしばらく続きここで体力を少し消耗します

登りかけてすぐ左に、

59町石と 六地蔵 がある

暫くは喘ぎながら坂を上ることとなる。この坂辺りで足の痛みもピークになるのでは。上りきり車道道路に出る辺りの平坦な道になると嘘のように疲れが無くなります

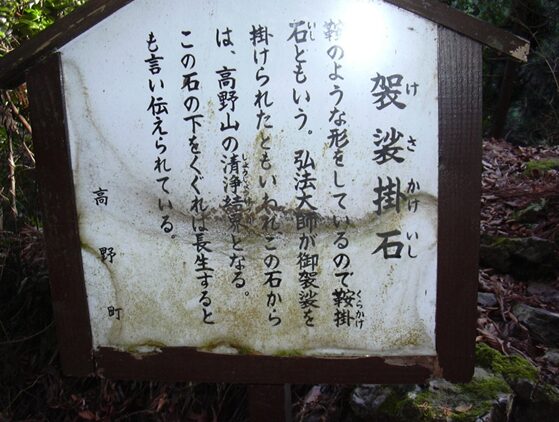

55町石が過ぎたところで 弘法大師空海の伝承を伝える三石の一つ、袈裟掛け石 残念ながら写真に撮れていない

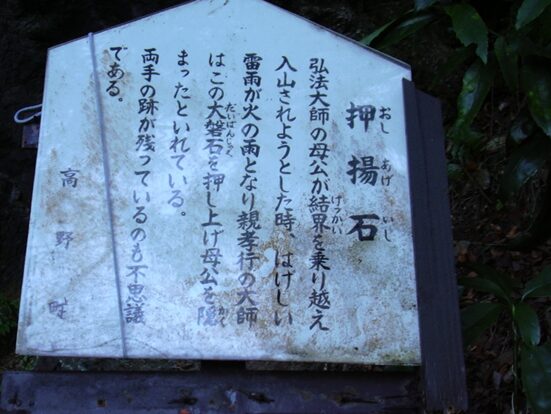

54町石が過ぎたところで弘法大師の伝承を伝える三石の一つ 押上石

53町石

この先、48町石迄急な登り坂が続続きます。

やがて車道にでて横断します、48町石です

横断した先、38町石の少し手前の展望台まで急な登りが続く。

左に展望台があります。展望台からの眺めかなり登って来たのがよくわかります

車道に出る手前右の下り道を進むこの辺りから、雪が残っている。写真分かりにくいがガードレールの左が車道です。正面の道を下ります

暫く左上に高野道路の車道に沿うようにこのような道を進んでいきます

かなり登ってきたよです

四里石を見て、35町石を進んでいきます。30町石辺りまで上り坂になります

27町石近くの険しいところにある 鏡石 があったが写っていない、面が鏡のようところにあで、この石の角に座って真言を唱えると願いが成就すると伝えられている。

自分でも不思議なぐらい写真が撮れていない。何度も歩いているから慣れかな

谷川に架かる橋を渡るが雪で凍てつき滑る

杉木立の旧道が続き徐々に登り坂この辺りから大門までの少しの間厳しい道が続く。さすが疲れがピークにきて体の動きが鈍くなる。

右に谷川

まもなく大門ですが、12町石あたりから距離は短いのですが、疲れに追い打ちをかけるように第三段の急坂が上の大門前の車道まで上ります。でも上り切ったときの満足感は何とも言えません気持ちがよい

車道に出た瞬間

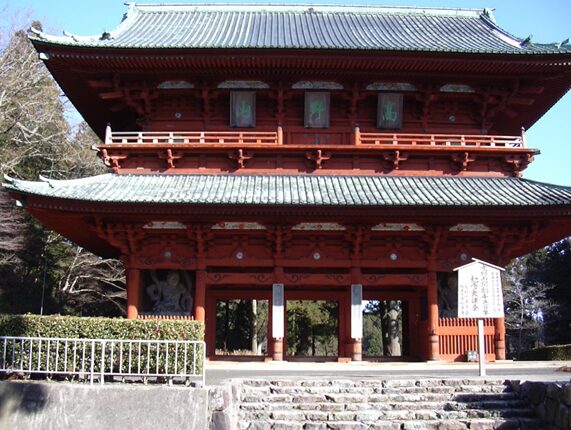

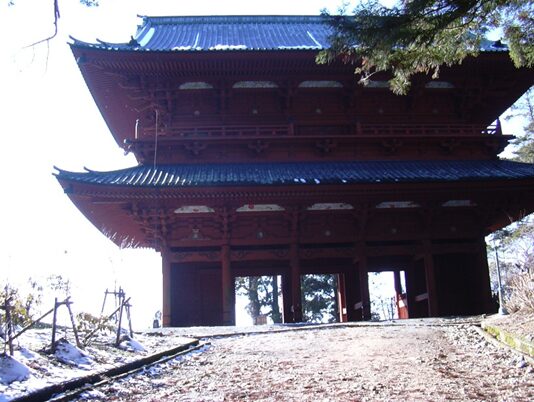

一気に登りきって車道に出れば、目の前に総門の大門が建っている。疲れが一気に吹っ飛ぶ瞬間である。7町石が立つ。

大門は、高野山一山の惣門で、高さ25.8m、金剛力士像を左右に安置した重層の楼門。現在のものは、宝永2年(1705)再建され、朱色の楼門が威風堂々と聳えたっている姿は壮観。天候が良ければ遠く加太の海や淡路島が眺望できる。

大門から車道に出て来た町石道を見る

700年前の建立された町石は、後、再建されたのもあるが、参詣者の歴史を見守って来た遺跡がこのように残されているのは、この町石道以外、全国でもまれである。

何時までも残ることを祈るのみです

この先、慈尊院側の丁石のスタートは金堂を中心とした伽藍の敷地内、車道に面した場所に1町石がたつ。更に奥の院側の町石は大塔から奥の院弘法大師御廟まで36町石が立てられている。

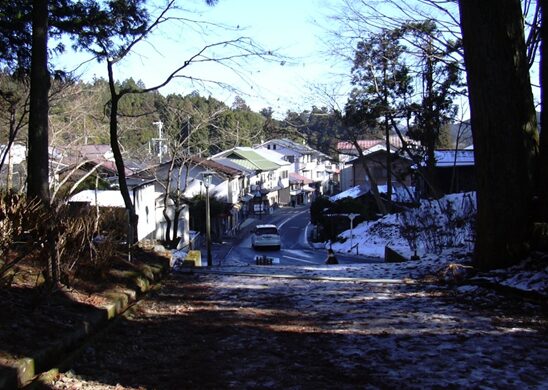

大門から高野山の街に入る

反対側から大門の威容

街筋

お店やお寺が並ぶ、大門方向を振り返る

六時の鐘

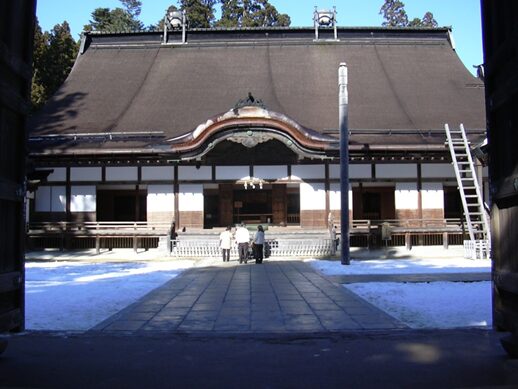

高野山真言宗総本山 金剛峯寺

慈尊院町石登り口 8時30分出発

奥の院 13時30分着

40.716歩 24.42㎞ 1257kl

当日はこの先、奥の院まで歩いて完歩していますが。何度も歩いているのに

高野山上の詳細な写真がないので

追って、高野山奥の院側の丁石、1~36町石も含めて引き続き、高野山への道・町石道2として、大門~奥の院まで見学記載します。

コメント