2010年4月3日

河内長野~天見出合辻~紀見峠~橋本~学文路~河根~南海極楽橋~女人堂~金剛峯寺~奥の院

2010年3月31日、東高野街道を古市~天見まで歩いた続きを歩きます。

全ての旧道を高野街道と総称してもいいのですが、それぞれ区別しています。河内長野までに、東高野街道・中高野街道・下高野街道・西高野街道が合流して、便宜上、河内長野から橋本の東家の渡し場跡まで高野街道と呼び、その先、高野山まで京大坂道(不動坂道)と呼び歩きます。

JR高野口駅5時48分の一番で南海天野駅へ、今日は距離が長く高野山への参詣道は険しいので果たして時間的に可能かどうかわからない。でも地元でもありある程度の判断はできるので安心。ところが終わってみると途中、紀見峠越えや、学文路からの道は険しかったが、思った以上に高野山には14時30分と早く着いた。

よく歩きました、この距離は天見駅から、高野山奥の院までです

54.901歩 35.68km

河内長野駅前のロータリー

駅前のアーケード商店街の前の交差点を南に(写真向って手前に)進む。進行入り口左に大きな歩道橋、右に銀行、そのあいだの道。

道は分岐するところの右角に吉年邸の旧家、敷地内のクスノキの大木があります。樹高約20m、幹回り約4.7m、枝張約30m

分岐の左を少し入った左側に 長野神社

本殿は重文で一間社流造・正面に千鳥破風と軒唐破風をつけた檜皮葺で室町時代末期建築と考えられている。

寺山商店の分岐を右に折れます

河内長野の素晴らしい古い街並み天野酒醸造元の西条酒造の前の街道

西條合資会社旧店舗主屋・土蔵(重文)

高野街道を挟んで右に酒蔵と事務所があり、左に国の重文となっている旧店舗主屋と土蔵がある。

土蔵が切れたところに高野街道の道標があります、そこを左に曲がります

左に折れて石川を渡りますこの辺りの旧道が住宅で分かりにくいです。とにかく石川の南側にてらもと医療リハビリ病院が見えますので、その東側の橋に出ます。おそらくかつては河内長野駅前のアーケードの南側の信号交差点から南西にほぼ真っ直ぐこの橋辺りに旧道が通っていたと思われる

橋から南西に真っ直ぐ急坂、別久坂を上り途中国道371号線に出るので、そこを横断して斜めの坂を上ります。

右は烏帽子形公園で古墳、烏帽子形城址です

公園に沿って山際を進みます

左に青山第二病院の建物、山の上には清教学園高校や新しい住宅地が遠望できます。

右公園の一角に 烏帽子形八幡神社

神社は高野街道を見下ろしている 神社の拝殿 背後の山は 烏帽子形城跡 高野街道は河内長野駅から南へ向かって、通称「別久坂」または「ビック坂」と呼ばれる急坂を上り、途中国道371号線を横断して坂を上りきり、烏帽子形山の東側山麓を進んでいきます。この山の頂上にあった「烏帽子形城」は、築城年代は不明だが、伝承では楠木正成が築いた城の一つといわれています。

神社と背後の烏帽子形山

少し先右に 地蔵尊

神社から100m余り進むと右の烏帽子形公園より左に離れます。更に100mほど先右に由良鍼灸治療院のすぐの所に交差点があります。横断して30mほど先で道は分岐しますので右へ

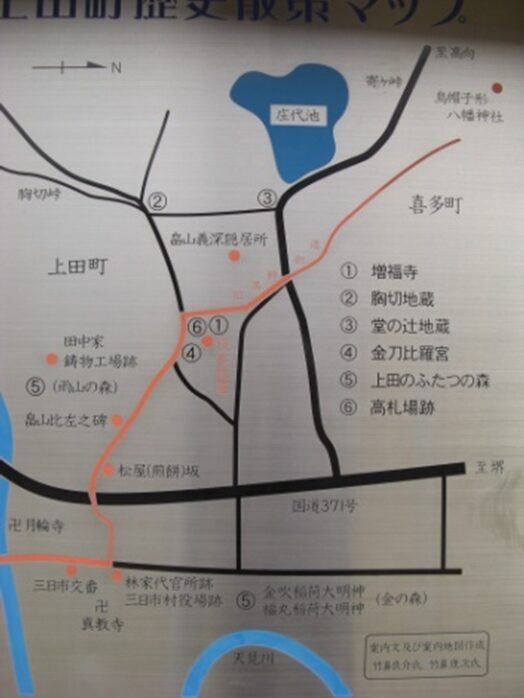

小さな公園の角左に増福寺を見る。またこの一角には高札場があった。

増福寺と高札場跡

街道左に 金刀比羅宮

金刀比羅宮のすぐ先で道は分岐するが、右の真っ直ぐの松屋坂(煎餅坂)を下る。途中右にふれあいの丘長野敬老院がある。 松屋坂を下っていくと途中で371号線出るので歩道橋で越える。

歩道橋からの眺め

越えたところで、松屋坂の下りが続いている。

振り返ったところ

数十m先で十字路に出るので右に進む

右に折れる付近はかつての 林代官所跡・三日市村役場跡

石川に架かる新しい橋を渡る

橋の手前右に入ると 月輪寺

橋を渡った先の三日市町の古い街並みが素晴らしい。江戸時代には高野街道の宿場町として栄え【三日市宿】として栄えた

八木家住宅(国の有形文化財)

木綿問屋を経て、酒造りが営まれ、米の露・味噌一正宗が醸造され「東家屋」という屋号。 19世紀後半の建築で町家の伝統様式を残している

町の道も綺麗に整備された三日市町の街並み

南海高野線の三日市町駅前に出る駅前のロータリー右にはフォレスト三日市左に駅の間を抜けて旧道に入る。

八里石の説明板が建っている。

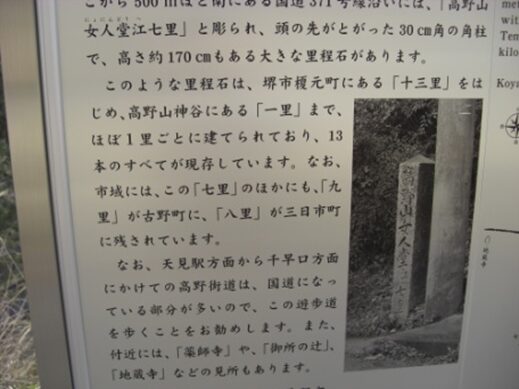

駅を過ぎ旧道沿いすぐ左に 高野山女人堂八里石

その少し先、片添町で右に阪野生花店があるすぐ先で橋を渡る。橋から約300mで右からの国道371号線に合流する。左は南海線が接近。

国道371号線を暫く進みます歩道がなく車も多いので要注意箇所です。やがて天見川に架かる新町橋と信号交差点を渡ります

橋より150mほど先右に 一國一字庚申堂 があります

その先すぐに371号線を横断し左に分け、右に坂を上る旧道があるので入ります

少し高台になり石仏集落に入ります。道は分岐していますので左の下る道です。更に50mほどの分岐も左への道。

左は新興の美加の台駅や美加の台住宅が建ち並ぶ。私たちが小さい時分は民家が散在するだけの山中であったのだが様変わり

500mほど集落の中の街道情緒を味わいながら進む

途中左に森本鍼灸整骨院があります

左下に371号線が見える右に 石仏寺

寺の先右にカーブしながら坂を下り、石仏南の371号線の交差点に合流して南に進む。分岐して左に橋を渡り進む道は最近完成した新道

国道371号線に出た石仏南交差点の橋の下、天見川の対岸に沿って細い道が見えるが、371号線から下に降りることが出来ないようで、左の川沿いの道を見ながら約400m国道を進む。

この国道も車が多く二車線で狭く歩道もなく危険な道なので要注意。川沿いの道が旧道なのか、今歩いている国道が改修された元旧道なのかわからない。400mほど先に左に下る道があるので、天見川を渡り左からの道に合流して右に進む。

高野街道資料ではまだこの先、国道を進み左角に清水自治会館のある交差点を左に折れるようになっているが、とてもじゃないけど狭い国道で歩道がなく車も結構スピード出して蛇行する道なので危険で歩かない方がいいので天見川向かいの道を進む。天見川を渡り右に折れて300m程進むと、南海高野線の石仏トンネルの南端出入口の上に出るので越えて、道なりに右に線路を見ながら進む。100m余り進むと小さな谷川を渡る。

途中斜面に 宝篋印塔二基と小さな石仏数ヶ所に

その先200mほど進むと岩瀬集落にはいる

少し先で左に入る細い道が分岐、薬師寺の標示が電柱にある道が分岐するが、200mほど先でまた合流するのでどちらを歩いてもいいが、私は薬師寺があるので左の細い道を進みました。

そのすぐ先でも薬師寺の標示に従い左の道に入る

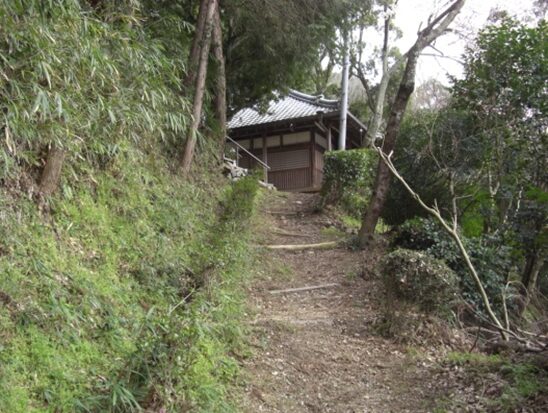

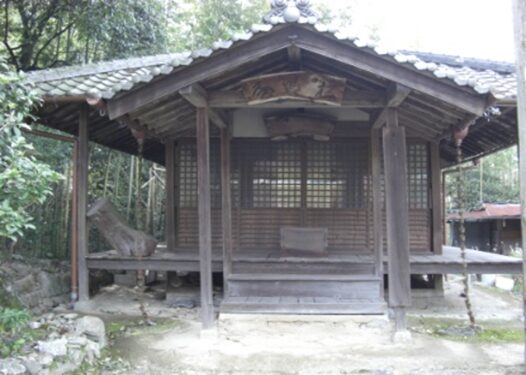

分岐してから100mほどで左高台に 融通念佛宗医王山石宮 薬師寺

創建沿革は明らかでないが、南北朝時代には、観心寺の末寺であったと伝わる。境内北側の石造五輪塔は暦応4年(1341)に造立された。貴重な文化財。

薬師寺を下に道に下りてくると、参道の上り口に宝篋印塔や石仏が並ぶ

さらに下の集落内の道に下りるその先で、川の橋を渡ると右に南海高野線の高架のトンネルがある広場に出る。

折角なので、高野街道でないと思うが、左の線路東側の道を南に進む。(後でまたここに戻ることとなる)

少し坂を上ると新道が分岐しているが、その手前の道を右に折れると右奥に千早口駅が見えます。

右に大きくカーブしながら下っていくと

千早口駅南側の踏切に出ます千早口駅を右に見ながら、南に150mほど進むと天見川にでます、右からからの高野街道と合流します。

踏切で引き返し、前述の高野線の高架下トンネルに戻りました。

高架下を潜りすぐ左の道を進むと千早口駅前に出ます。右の道を西北に進み、天見川の橋を渡り国道371号線の信号交差点に出ました。

国道371号線の信号交差点から見た資料中の東高野街道の北側です。高野線美加の台駅南の石仏南交差点からの道です。この付近は歩道がありますが無いところも多く危険であり、また変化もないし前述の道を歩きました。

再び戻るためこの交差点を左に折れます。

左に折れる右角に、清水自治会館があり、左には新しいが大きな民家が見えます、10m先左に天見郵便局があります。

交差点を左に下る道、左に郵便局があります。

天見川の橋を渡り右に折れます左橋の袂にある 祠

右に折れた街道筋

緩やかな坂を上っていくと、御所の辻に出ます

御所の辻

辻の左に 地蔵堂とお地蔵さん

向かい角には、 常夜灯と道標 「右 かうや」

その先左に懐かしい屋根の勾配の急な民家

左に 碑

天見川沿いの旧道

その先右に並ぶ街道情緒が漂う民家

街道沿いの石垣

高架道路の下を潜り右にカーブする

高架を潜り右にカーブした先の道

すぐ右お堂 松明屋 がある

かなり荒れているように思える。 戦前まで弘法大師直伝の糗を旅人に売っていたお店。

前の所に立つ 石標 「おたいまつ・・木」

左にカーブした街道沿い左に高い民家が立っています

すぐ先で旧道は右に折れて、橋を渡り国道に出る。突当りの左側の家も大きい

国道371号線に合流して左に進む。

左に曲がり国道371号線を進むが、歩道もなく車の多いカーブ道が続き危険極まりない。

この国道を暫く進んだ右斜面の国道沿いに 高野山女人堂へ七里の里程石 があるが危険なので止めました。

私は。先ほどの高架下まで戻り高架下から石段で右上の天理教の前に出ました。

上の道から右下、松明屋を見る。

この道は右下に天見川、その向こう側に国道371号線とほぼ平行した高台の遊歩道を進む。旧道でないが快適な道です

車通行止めなので殆ど歩く人だけ天見駅まで続いている。多分国道を歩くのは危険だから、この先の天見小学校の幼児の通学路に設けられたのではないだろうか。

右の国道方向を見る

やがて右に天見小学校が見えてきます

小学校を過ぎるとすぐに、料理旅館の南天苑(国の登録文化財)

左に南海高野線天見駅、駅の前の道を200m余り進むと371号線との出会の辻交差点に出る。

天見駅から左に坂を下り右にカーブすると国道371号線・高野街道との 出会ノ辻交差点

出会ノ辻

南北朝時代の古戦場、正慶2年(1333)南朝方の楠木正成と北朝方の北条とここで出くわし「安満見合戦」が行われたところでこの地名が付いたと伝わる。

行者道

辻の交差点を右(東)に入ったところ左に地蔵堂がある。この道を400m程のぼった右に、八幡神社;長歴3年(1039)創建、文化財を沢山保有し、境内には大イチョウ、勧進杉;樹齢千年の老木が立つ。その先100m程上ると左の山道に入る地道が、行者道の入り口で紀見 峠駅近くの矢倉脇に通じている葛城修験の道。地元の研究家の人々により、NHK大河ドラマ「真田丸」を機に荒れた山道を整備復活されている。平成28年9月3日と10月8日2回にわたり橋本ガイドの会森脇稔さん発起の「真田幸村紀見峠越え」探訪トレッキングに参加しました。その途中、矢倉脇で左への谷沿いに登る廃道化しつつある巡礼坂の古道があります。かつてこのように紀見峠を越える道があった。別途、真田信繁(幸村)が九度山から大阪城に入城した道を想像してみたいのでその時また詳細に記載します。

出会の辻交差点から行者道への道

辻を西に入ったところに左に 地蔵堂 がある

地蔵堂の横を上っていくと、この先500mほど先で左の山に入り、現在の紀見峠駅に出ていた、行者道、途中、巡礼坂で紀見峠に登る古道がある。

もとの出会の辻交差点に戻り街道を進みます。出会の辻からの紀見峠方向の371号線の街道

50m程国道を進むと分岐があり左に国道を分け右に入る

右の旧道に入ると左の東酒店の前を通り、更に左に正法大師堂見ながら分岐点から400mほど進み、左の国道の信号交差点に合流する。

その途中右に、元庄屋の大きな旧家が残っている

庄屋屋敷の長塀

すごい屋敷で庄屋というのは当時、権力も金もあったのだ

街道を挟んだ左側に 正法大師堂

その先で左からの371号線に合流する、島の谷信号交差点

すぐ次の信号で左の道を下ります

左の坂を下った左にも一部建て替えられているが旧家が残る

天見川を渡り右にカーブしながら進む左に 妙雲山 安明寺

更に少し上って左に 蟹井神社 天喜三年(1099)創建と伝わる古社

神社の前で右に降りて国道への道を進む

天見川に架かる橋を渡り国道に出ます

国道より蟹井神社の杜を見る

左国道下の天見川、谷が深く「蟹井の淵」と呼ばれていた

歩道があるが、車に注意しながら南に暫く歩きます。やがて国道は直進して紀見トンネルに入ります、その手前右に分岐する旧国道を入り紀見峠へと進みます。私たちの小さい時分はトンネルが開通していなかったので、車もこの峠道を走ったのを憶えています

旧国道は右に入り坂を150mほど登ります。そこでヘアピンに左にカーブして、南海高野線のトンネルの上を越えていきます。

かつての旧道は、新国道と旧国道のV字に分岐する間を通っていて、やや左斜めに真直ぐ上って紀見トンネルの上あたりに出ていたようですが、今は畑や民家、新国道トンネルなどの改修でなくなっています。

150m程先で左にカーブした先の上り道です

振り返ったところ

南海高野線や国道のトンネルの上部を上っていくと、右に土砂崩れの防壁があります

ここで紀見峠越えの道、旧国道以前の藩政期時代の紀見峠越えの旧道が残っていると教えてもらったので歩きますが。とりあえず、2010年4月3日一般的に歩かれている道を峠まで進みます。

道は一本道でその先、大きく左にヘアピンをして更に右にカーブしながら旧国道は登っていきます道なりに進むので間違うことはありません。現在も峠の住民の方の生活道路です。峠越えの車はなく集落の方たちの車だけなので安心して歩けます。

蛇行しながら峠への旧国道を登っていきます。

坂の途中右に、ダイヤモンドトレイルの道標があります。金剛・和泉葛城山系の屯鶴峯から槇尾山の尾根を結ぶ45㎞の自然歩道で大阪府・奈良県・和歌山県とまたがり、近年そこを歩く人々が沢山おります。

金剛山・岩湧山への登山口、街道を東西に横断しています

高野街道の紀見峠に着きました真っ直ぐが旧国道で、紀見峠宿 の入口で左の坂道に入ります

峠で一旦画面が変わります。年数が前後しますが、前述の便利上

【旧紀見峠越】 の旧道を歩きましたので記載します。

2017年1月21日

途中の上り道に戻ります

この辺りに消失した旧道が登ってきていたようです

そして旧国道を斜斜めに横断して、右の防護擁壁の過ぎたところ金網で柵をされていますが、わずかに入れる隙間がありますのでここを右に入ります。金網の向こう側には、道らしいのが見えます

柵を入ったところから振り返る

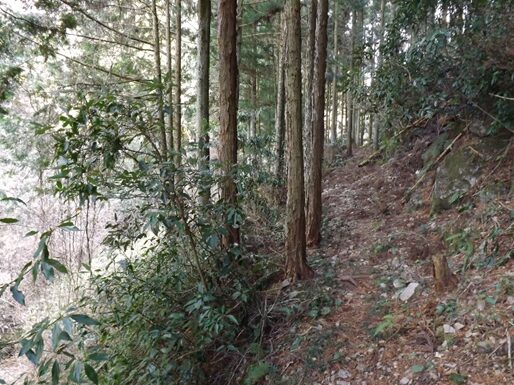

ところがすぐに踏み跡の残る素晴らしい道が残っている。ほとんど歩いていない道だが地元の方が復活整備されたようでありがとうございます。

どの参考資料の高野街道の紀見峠越えは旧国道で峠まで掲載されています。是非、この旧道の峠道を歩いてほしいと思います。

左は谷川です

急坂で綱を取り付けて頂いています

土砂崩れ防御擁壁を左に回り込む

人一人歩けるかの細細い道を登っていきます

素晴らしい道です、よく残っていたと思います、地元の方の努力のおかげです

途中、右への岩湧山登山道が分岐します旧道は真っ直ぐ進みます。

右の、岩湧山登山道を見る。シーズンになると登山者が多いのでよく整備されている

跡で戻ることになるが、分岐は右に折れて階段を上る

左の紀見峠への表示を進むと、前述のダイヤモンドトレースの辻の旧国道に出てしまい、間違いました。

再度、先ほどの分岐まで戻り、岩湧山への丸太の階段を上ります

丸太の階段を上った先です

平坦な場所に出たところに道が分岐する表示があります。右への道が岩湧山への登山道左への道を進みます

【巡礼坂】

少し上った左に看板があります、この右に巡礼坂が登ってきていますが、今は荒れてしまって歩く人もいないそうですが、巡礼坂の歴史は古く、下の登り口の「行者道」と同様、平安時代に遡ります。また空海が高野山を開くことで高野参詣道として利用された古道。平安時代の白河上皇はじめ多くの上皇や藤原道長など貴族にも多く利用された。一度探検したい道である距離は1㎞ほどの急斜面の谷川沿いの道と聞いている。

(結果的に後日、「真田幸村大坂城入城の道」をまとめるとき、行者道も含め歩きましたので追って公開します)

巡礼坂の下り口、今は冬場の間でなければ無理だろう、上からでは旧道があるか確認できない

巡礼坂を右に見て(写真は向かって左)進む

やがて左に民家が見えてくる

民家の横に出ます

前述の峠の所に出ました、左は旧国道と更に左の坂道は、旧紀見宿入り口

旧国道ができる以前の旧道を終了

【2010年4月3日 紀見峠入口より引き続き歩き始める】

峠入口で道は分岐する。右は旧国道、左が旧道で紀見峠宿の集落にはいる。ここより和歌山県

紀見峠・標高380m

紀見峠は紀伊の国と河内の国の境にあり高野街道の中継地に当たり賑わったようだ。中世以来、京都や西国からの高野山への最短距離で参詣路として利用された。特に近世に入り通行人も多くなり、峠の宿場として形成された。

慶安元年(1648)には紀州藩により番所が設置された。明治33年紀和鉄道(現JR和歌山線)が開通、大正4年の大阪高野鉄道(現南海高野線)が紀見トンネルを貫き開通後は、峠集落の宿場の機能が失われた。さらに昭和7年県道が開通し、峠の集落西側をバイパス化、37年国道に昇格したが集落を通過する車のみで集落の回復には至らなかった。昭和44年今度は国道371号線が、峠の下を紀見トンネル(1454m・標高290m)が開通して完全に宿場の機能は消滅したが、峠の集落として現在も健在で往時の面影を偲ぶことのできる素晴らしい場所である。

宿場町として旅籠6軒があって賑わいを見せた。

高野山女人堂六里石

また番所があったようで、番所跡の標柱

紀見峠の歴史は古いが、番所は徳川の初期、紀州徳川家により設置されたと伝わる

坂をを登った左に 岡潔博士生誕の地の標柱 世界的な数学者、明治34年生まれ

ここにかつて目通し約3.7mの松が聳えていました。この松は高野詣での人々や峠の人々に長い間親しまれたがたが、昭和48年に枯れたので、二代目の松を植えました。

生誕地の石碑から振り返る

旧宿内を進む

少し先を進むと左に、福島大神への登り口に案内板

ここを上っていきます

山上の広場に 福島大神と愛宕神社 福島大神は腰痛の神様

街道に戻りそのさき 六地蔵尊

街道の面影情緒が漂う集落を進む

右に 御茶屋・宿丹波屋

高野街道峠の茶屋・旅籠丹波屋 丹波屋を過ぎたすぐのところから振り返る

【分岐道】

今回は、このまま資料通り真っ直ぐ集落を抜けていきました。また高野街道資料でもそのようになっています。ただ2017年9月の真田信繁、紀見峠越えで歩いたとき、さらに古い旧道を教えていただきました。

丹波屋の前を進行方向左に下る道があります

宿を更に進みます

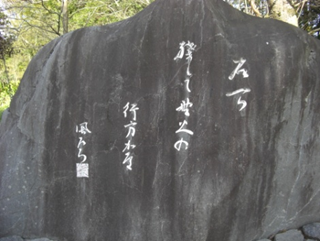

右に 句碑 石一つ 残して・・の 行方かな

その先、左に 祠

祠の傍を右にカーブしながら下っていくところから振り返る

集落が終わり坂を下っていきます

やがて下に旧国道が見えてきて合流します

旧国道に出て合流左へ

旧国道に合流したところで左に折れ、すぐ右へ下る細い整備された急坂の舗装された山道があります。

馬ころがし坂

藩政期に利用された高野街道の道の一つ。当然高野街道の資料にもこの道も載っています。急斜面のほぼ真直ぐに下ります

ここを右に下らず旧国道をそのまま進むと、東(左)に大きくヘアピンをしながら大きく回り込み、桂本集落の葛城神社を右に更に左に桂本小学校を見ながら下り、最終的には紀見トンネルを越えてきた歩道橋ところで国道が合流します。あるくにはかなり遠回りです。

旧国道を下っていくと右に

葛城神社

葛城神社のムクロジ 高さ29.7m・胸高幹回り4.2mと通常よりはるかに大きい珍しい貴重な大木。

更に下って、右にカーブした右手に、極楽寺・稲荷社と続き、更に下ると左に桂本小学校があり東側周辺は広い紀見ヶ丘住宅地に開発されている。桂本で国道371号線が紀見トンネルを抜けてきたところの歩道橋を渡る。

この旧国道は比較的新しい道で遠回りになります

桂本の交差点で高野街道いいったん中断します

2013年12月29日 歩いた補足

【馬ころがし道】

この道がどのように利用された道なのかよくわかりませんが、紀見峠宿に入る道として利利用されていたのかも、

名前からすれば当然古い道と想像できます、前述の紀見峠集落を抜け、国道に下ってきたところ

右に下る所に新しい 道標

下る所から振り返る、紀見峠宿の南の端になる。正面の道を下って来た

急な下り道で、一部手すりが付いているコンクリートの坂

ほぼ真っ直ぐ下る道

かなり真直ぐ下ってきました。道幅も広くなり傾斜も緩くなったので手摺は無くなりました

ここで左にカーブしますが、正面の少し広場に 祠

真っ直ぐ下って行きますと民家が見えてきました

下ってきたところを振り返る

下ると左にカーブします

左にカーブするところを振り返る

右に市立たんぽぽ園があります

そのすぐ先で突き当たります。前に旧国道を歩いた道は、この左側の歩道橋に出てきます。そこは桂本交差点です。街道はこの突当りを右に折れます。

歩道橋よりみた紀見峠と紀見トンネル

紀見峠越えの道、馬ころがし坂の道もここで合流して一旦終わります

次に、2017年9月に真田信繁紀見峠越えを歩いたときに、旧道を教えていただいたので、【2017年1月21日】

紀見峠越えの補足として再度、宿場内の丹波屋からの道を歩きますただこの道が正しいかどうかはっきりわかりません

写真左 丹波屋 前方から歩いてきた。右の白い車の手前を下る

丹波屋を過ぎてすぐの道を左に下ります。宿の途中で宿を外れる道です

急な坂を下る

下ってすぐ右にカーブして真っ直ぐ下る

下ったところ振り返り下から見上げる

コンクリート道の上に葉が積積もっています

真っ直ぐ下っていきます

右下に旧国道が接してきました

道が分岐します、右に下れば旧国道、左のほぼ真っ直ぐの道を下ります

右への旧国道に下る道

左の道を下って行きます

人はほとんど歩かないようです

右に天理教の建物が見えてきます

建物の下で右からの旧国道が合流します

下ったところから振り返る、右の道を下ってきました。左の道は前述の高野街道の旧国道の紀見峠越えです

紀見峠救に入るのには旧国道で入るか

今歩いてきた旧道を登り宿の途中の出るか。

更に馬転がし坂を登るのか。当然一本道でなかったと思いますので、どの旧道も利用したと結論付けておきます

少し先右に葛城神社の杜が見えてきますここは最初に歩いた道です

葛城神社(牛頭天王社)

神社の歴史は古く、正平四年(1349)頃、戦火により焼けその時に古文書も焼けてしまったので創建等わからない。紀伊見峠の山麓にあり高野山に至る街道として古くから知られてきた。当神社は牛頭天王社ともいい、除疫神として京都祇園社(八坂神社)が総社である。最近まで祇園社の紋が胡瓜の切り口に似ているところおから胡瓜を食べなかった風習が残っていた

境内の ムクロジ 樹高29.7m幹回り4.2m、高知県須崎氏勢井白王神社のムクロジに次いで全国2番目

神社境内の 龍彫刻の手水水盤、文字が刻まれているが分からない

旧国道に出ないで神社の前の道を右に進むと、十字路があるので左に下ります。この道の方が旧国道より旧道らしい

左に 日光山 極楽寺

極楽寺を見る

極楽寺を左に見て下ると、旧国道に出るので右に折れると少し下ると右に

交通安全地蔵尊二体

坂を下っていく途中、左は紀見ヶ丘住宅・桂本小学校がある

国道371号線が右から紀見トンネルを抜けて出てきている歩道橋のある交差点に出る

歩道橋からトンネルの上部の紀見峠方向

ここ桂本で合流します。紀見峠宿から下りの道筋は、この桂本で合流する道で終わります

高野街道を交差点から下ります。写真の車のある方向です、交差点を少し右に回り込む旧道があります、少し先で再び左からの国道と合流します国道371号線は真直ぐ下っています。(2010年4月3日に歩いた写真に2016)

少し下ったところから振り返る、桜が国道沿いに満開。正面の山が紀見峠

桂本から、右は光陽台住宅、左は紀見ヶ丘住宅が立ち並んでいます。600m程下ると慶賀野地区に入るところで再びいったん中断します

別途、紀見峠越の古道を一緒に掲載させていただきます

行者道と巡礼坂

【紀見峠越・行者道】

2017年2月25日

2016年9月3日・2016年10月8日、2日間にかけて「はしもと広域観光案内書」橋本ガイドの会の主催による、「幸村が足跡」探訪トレッキングに参加して歩きましたが。団体トレッキングなのでカメラで写していくこともできず、再度今回歩きました。

2017年1月28日、行者道・巡礼道を歩こうと南海林間田園駅からスタートしましたが、行者道・巡礼道とも道を間違え大失敗に終わってしまいました。

一ヶ月後再度挑戦しました。2017年2月25日、南海紀見峠駅近くに車をおいてスタート、まず行者道を天見の高野街道との出合いの辻交差点まで歩きました。引き続き、出合いの辻を引き返し紀見峠近くまで戻り、旧道に入り巡礼道を下り南海紀見峠駅へ戻りました。

紀見峠駅 9時00分スタート

天見出合井の辻 10時20分着

紀見峠駅 11時50分着

19,038歩 11.04㎞

葛城修験の道(行者道)

紀見峠(宿)の西側を歩く山中の道で宿場の中を歩かない古道。弘法大師が高野山を開創したころからの道でないかと思われる。一般の旅人の旧道でないかもしれないが、紀見峠越関連として掲載します。(ただ便利上逆歩きとなっています)

この写真は、2017年1月28日林間田園駅から歩いたときの紀見峠駅まで写真です。林間田園都市駅から、東に新道を下り慶賀野橋を渡り新道に出て北に進む国道、旧高野街道は新道の右の慶賀野集落の山裾を通っています

国道の左は側溝、少し坂を上っていくと右の紀見ヶ丘住宅から下ってくる信号に出ます

坂を上っていくと余り道幅の広くない左に分岐する道があります。高野街道は国道を上っていきます。左の道を入り矢倉脇集落に進みます

矢倉脇集落を進む

左、谷の対岸に南海高野線の紀見峠駅が見えます

橋を渡らず真っ直ぐ行ってもいいのですが紀見峠駅前に出ますので、左に折れて橋を渡ります

橋から右を見た紀見峠方向の上流

橋を渡ったすぐ右に 真言宗宝形山 延命院地蔵寺

地蔵寺を少し上ると南海高野線紀見峠駅大正四年(1915)3月11日開業、駅を見て右に折れます

駅の前から地蔵寺の傍を通り、少し北側に矢倉脇マス池集会所を右に見て南海高野線の踏切を越えます。以前はマス釣りが開かれていたが現在は営業がされてないようです

踏切りを渡り坂を上っていきます

少し上ると分岐を右の道に曲がります

右に折れる辻の左奥に

牛頭天王神社

神社から西側山腹に国民紀見荘が見えます

神社から戻った前の道分岐、右の下側の道を進みます右角に

養叟庵宝形山 徳善寺 養叟和尚は一休さんの法兄(1376~1458)

山裾の集落内の道を進む

集落を抜けると坂を下り谷川に架かる橋を渡り左にカーブして坂を上る

直ぐ右に南海高野線の紀見峠トンネルの入り口が見えます。トンネルは紀見峠の下を抜けています

トンネルの入り口の上から紀見峠駅方向を見る

トンネルの上を越えると突当りとなり、左への本格的に山道に入ります。正面に金剛生駒紀泉国定公園の看板、岩湧山への登山道でもあります

後ほど歩く予定で説明します、巡礼坂の入り口

巡礼坂の入り口を右に見て、谷川の小さな橋を渡りのコンクリート道路の山道を登っていきます。

谷川に沿って西への坂道を登っています

暫くは写真によって想像してください気持ち良い谷川沿い道が続きます

素晴らしいですね

右に折れ橋を渡ります

左に谷川が変わります

左が少し広くなり、ダムの擁壁工事か作業をしていました。行者道はここで右の山に入っていきます。

前回間違ったのがこの辻を右に入るのを真直ぐ坂を登り岩湧山の方へ登ってしまった。

右の登り口の所に作業トラックが置いていて、登り口が隠れていた。

2016年9月3日に団体で歩いたときは、ここを右に入ったのですが、団体の場合は殆んど着いていくだけで、あまり道順までも頭に入っていないことが多い。

2017年1月28日歩いたとき、この辺りを入るとわかっていたのですが、通り越して岩湧山への道をかなり登ってしまい再びここに戻り、ここから入ったのがよかったが、また途中で間違ってしまって鉄塔の下に出てしまったため、踏破を諦めて紀見峠の頂上に出て終わりました。

前に歩いていたから大丈夫と、安易な気持ちで歩いたのが悪かったようです。それと工事の車が何台か置かれていて登り口を塞いでいたのも見過ごした原因です。

今回の2017年2月25日の再挑戦の時も車が二台置いていましたが、今回しっかり資料持っているので間違わず行者道登り口を入りました

車の左に小さな案内標識が立っています

ここから自然の地道に変わり、北への方向と変わります

登り口から少し先まではよく手入れされているのか、踏み慣らされ、補修もされています

だんだん古道らしくV字型の登り道で少し荒れてきますが、まだハッキリと道は残っています

急な斜面のゴロゴロした谷道をらしくていいです

左への階段は上がらない、関電道で鉄塔の下に出る。谷道沿いに進みます。

前回この階段道を左に上がって間違ったところです。標示があります

2016年10月に団体で歩いたときのロープが残っていました。急斜面の谷川道を登りますが、足元が湿っているので滑ります。かなり厳しい崖登りになります。ロープで登ります

このような道だと想像してください

どんどん登っていきます

やがて台地で広くなった休憩できる場所に出ます。休憩イスも置かれ、案内標識も立っています

綺麗に整備していただいています、有難うございます

広場の傍の小屋の向こう側に

葛城十七番経塚 が祀られています

この広場で分岐しています。紀見峠への道は宿方向です。行者道は宿を通らない迂回する山道です

岩湧山への標示に従って登ります方向としては北です

暫く登っていくと分岐がありますので間違わないように、左は岩湧山への道、真っ直ぐ砥石の谷への道でこの古道を進む

分岐の岩湧山への道

旧道は砥石谷林道の表示に従って進む

暫く進みますが徐々に下りに架かります、道跡がよく残っているので間違わないです。

古道を地元の方が、よく手入れしていただき保存に力を入れてくださっています。感謝の気持ちでいっぱいです

右に鉄塔を見ながら下ります

谷川の木橋を渡り右へ下る

木組みの階段に整備していただいてます

谷川に架かる鉄の橋を渡ります。かなり下ってきました。このように古道を復活していただいたことは大変だったと思います。私は何時もその様な所歩けると思うと感謝です

砥石の谷 を下っていきます

谷川も少し広くなってきて、やや大きめの橋を渡り右に下る

右の谷川に沿ってどんどん下っていきます

道はコンクリートの跡だろうか、それとも石畳なのか

コンクリート道になりますと間もなくです

下ってきたところ左に廃小屋がある、右にカーブしていきます振り返ったところです

石畳が綺麗に敷かれています

右に畑がつくられています

右遠望に集落が見えてきました

畑から下っていくと間もなく舗装道路に出ます。舗装道路を右に下ります

舗装道路に下りてきた道向かって右で、鋭角に右に下る

舗装道の流谷・岩湧山方向への林道で岩湧山への登山道も結構何本かあります

左の流谷川に沿って下っていきます

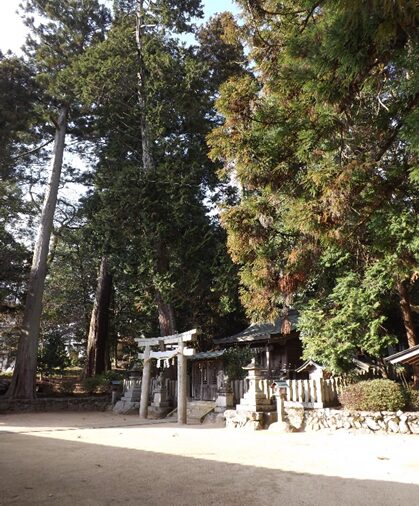

流谷川を下っていくと左に朱色の八幡橋が見えてきます 八幡神社 京都石清水八幡宮別宮、創建長暦三年(1039)の古社

橋の袂の樹齢千年といわれる杉の大木

大いちょう

説明板により、樹齢七百年(四百年)とかなりの年数は違うが大銀杏で、11月の紅葉は圧巻

勧請縄かけ

1月6日(石清水八幡宮より勧請した日)に200尺(約60m)の注連縄が架けられる。縄が長い間切れなければ豊作といわれている。

拝殿

神社前より下って行きます

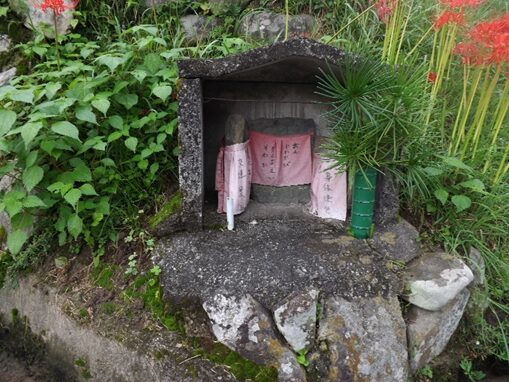

下っていって右にカーブする右角に 祠

すぐ先の出合の辻交差点で高野街道と合流します詳細は高野街道を見てください。

紀見峠越行者道は完歩

【紀見峠越え:巡礼坂】の古道

2017年2月25日

行者道に引き続き、出会いの辻から暫く高野街道を進み紀見峠集落の入り口に出ます。

巡礼坂の下り口は前回確認している。丁度、峠近くで三人のご年配の男性が話されていたので、道を聞くと下り口まで案内していただいた。現在、橋本ガイドの会の森脇さんが中心になって古道の整備にかかっているとのことでした。今整備中で、思っていた以上に荒れた道でした。近いうちに古道らしい道に蘇ることでしょう。ご苦労様です。

峠の分岐点で西側の民家への細い坂道を少し上っていくと、民家の裏が少し広くなっています、そこまで案内していただき、ここが巡礼坂の下り口ということで案内していただきました。

【巡礼坂】について橋本ガイドの会の森脇稔さんの書かれたトレッキング資料より引用させていただきました。

794年奈良から京都(平安京)に都を遷都されるとともに、南海道は奈良廻りではなく京都から生駒山西麓を通り紀伊見峠越えとなった。「日本紀略」に延暦15年(796)2月25日勅命により、真土越えの南海道は紀伊見峠越えにかわった。その後、和歌山の雄の山峠え、孝子峠越えと移っていくにつれて、紀伊見峠越えの古道は「官道」としての機能を失っていったが、弘仁七年(816)に空海が開いた高野山により、京都と高野山とを結ぶ信仰の道として蘇った。白河上皇・鳥羽上皇はじめ沢山の皇族・貴族・武士や一般庶民の参詣の道として栄えた。江戸期に入ると紀見峠宿も形成された。宿の中を京阪地方からの、東高野街道・中高野街道・下高野街道・西高野街道が河内長野で合流して、高野街道として紀見峠越えで高野山への参詣道であった。その中で、紀伊見峠越え道も幾多の変遷を得てきた。巡礼坂は江戸期以前の古道であった、今は殆んど歩く人もなく名前だけ残って廃道化している。が地元の、森脇さんを中心にして古道を復活させようと努力頂いているのには頭が下がります。

紀見峠宿の大坂側近くの民家裏側の少し広くなった場所。高野街道歩いた時、紀見峠の上から見たところです

丸太の階段を下っていきます

民家の裏から下りてきた道から振り返ったところです

上の方から見たら古道があるのかと思っていたが、残っています

微かに踏み跡が残っています、この先は下りばかりです。ほぼ真直ぐの急斜面を下る。

この先は同じような写真ばかりになりますが、古道を想像して下さい

2月の時期だからいいが、夏場等の草が茂ってきた時期は少し厳しいかも

道を塞いでいた木は伐採していただいてます

谷川が現れてきてその傍の細い道を下っていく結果的にこの谷川に沿ったり、谷川を歩いたりすることになります

写真ではわかりにくいですが、結構きつい下り道で足場も悪いので、しっかりした靴をお薦めします

今は整備途上なので、勢いでほぼ真直ぐ下っていますが、現時点では下からの登りは少し古道もわかりにくいし、案内標示もありませんので、下から上に上るのは厳しいと思います

ほぼ谷川のゴロゴロしたところを下っています

ところどころこのような快適な古道があります、左は谷川ですが深くはないです

しかし、この道を歩いた昔の人は大変だったと想像できます。信仰が如何に大切であったか

斜面を歩きますが、殆んど足場の幅がありませんので注意しながら進む

この辺り左の谷が少し深くなっていますので滑り落ちたら大変です

でも木が整備伐採されているので、陽がよく入ります

この辺りは古道か谷川か分かりません谷川の中も歩きます。ですから雨等の時は危険ですから歩かない方がいいかも

谷川を渡り対岸の微かに見えている道へ渡ります

また左に谷川を見ながら下ります

かなり荒れていますが歩く人もいないのによく道の残骸が残っていたのだ

崩れそうな古道

右急斜面

一旦木をのけながら対岸へ

谷川を挟んでかなり荒れてしまってうっかりすると道がわからない。とにかく谷川を下るように心がける

谷川を進みます

厳しい道跡

この辺りは殆んど谷川を下ります

このような谷川を歩かなければいけない状況だから雨の日は危険

右側の谷川の傍を歩いています

中々下の行者道に着きません

ようやく道は少しはっきようやきます

古道の右上に 古宮 牛頭天王神社があったそうですが、元禄九年(1696)10月15日土砂崩れで下流の辻村まで流されたとのことです

ここまでくれば古道の道跡がししっかり残っています

道はよくなり行者道の合流点まで近いようです

斜面の古道を進む、明るいので大丈夫

朝通った、行者道の橋のところに着きました

橋より振り返ったところ

橋からの谷川が根古川に合流する

橋の下から、右、巡礼道の登り口です

朝の道、トンネルの入り口の上です

帰りは左の道を下っていきます、ひだりの土手の上に 祠

巡礼道 終わり

再び 2010年4月3日の高野街道中断している慶賀野の交差点から歩きます

2010年4月3日(土)高野街道を天見駅から紀見峠を越えて高野山山上まで行きましたが。資料整理していると、ここ慶賀野から御幸辻の辻までの間の道筋が今一つ不完全であったので、補足として、2016年9月22日に再度歩きました。写真が混同している部分があります

南海林間田園駅で降り、慶賀野交差点まで歩いてスタートします。

自動車道を下ってきて、慶賀野橋南詰交差点の高架橋から慶賀野方向を見る

交差点より300m余り北の交差点まで進むと、行者道・巡礼道に入る入口からスタート

北に向かっての交差点、下ってきて東(左)に入る道は、新興住宅地紀見ヶ丘への道

下ってきて交差点の赤い建物の向かって左の狭い旧道に入る

交差点の左の旧道を進みます。

左に 地蔵尊 があります

地蔵尊から150mほどで道は分岐します、左の坂を上ります

右下の国道と違っていい雰囲気が残っています

集落を過ぎたところで前方は田畑が広がります。右(東)には林間田園都市駅と高いマンションが見えています

少し集落を進むと分岐したところがあります、街道は右の道を真っ直ぐ進みますが、150mほど左の道を入ると、蛭子神社がありますので寄ります

慶賀野蛭子神社 一村の産土神として崇敬されている。

元の分岐に戻り田畑の中を進む

街道から蛭子神社を見る

その少し先で、道は分岐しますが右の道に曲り更に左に下ります

分岐の左土手に草に覆われた お地蔵さん

坂の途中で更に右鋭角に下る道がありますが下るとしたの国道371号線に出ますが、大福寺に寄るので、右鋭角に下りずに、真っ直ぐの狭い道を進みます

右、鋭角に下り国道に出る道を見る

真っ直ぐの狭い道を入る、右崖で危険なので金網で防御しています。

左に上がる石段があるので、大福寺に寄っていきます。

石段を上ると台地になりお堂が建っています 寶登山 大福寺

お寺の下の石段の上り口に戻り先を進むと、急な下りの先で国道に出ます

国道に出て国道を注意して横断、すぐ右の道に下る

道なりに左にカーブして進む

再び国道に合流

国道に出て少しの間左に旧道、国道の東側にはキイライト研磨材の工場がある横の側溝沿いに進む

右にカーブして再び国道にでる。その間70mほど

右からの合流した国道

右に旧高野街道の 高野山五里道標石

五里石から少し先右に、本門佛立宗 清泰寺

清泰寺のすぐ先、高架道路の見える手前、川の手前を右に折れる

すぐ先で橋を渡り左にカーブして高架を潜る

高架道の下を潜ると橋谷集落にはいる。左に六地学園がある

六地学園のすぐ先で振り返る

その先右の民家の間の細い坂を上ると 西福寺

街道に戻り少し歩いた右に小さな 祠

祠の前の街道を振り返る

橋谷橋を渡る

分岐する道があるがまっすぐ

橋谷の集落内を進む

先ほど分岐した道がここ右に合流する

右に 祠

祠の先で小さな橋を渡る

右に 祠

すぐ先で左の国道から来た道と合流する

合流した辻を振り返る、向かって左から出て来た

その先50mほどで分岐しますが、右の坂を上ります。左の道をいってもこの先350mほどで右の道と合流します。

100m余り入ったところで道は分岐します、街道は左の道に入ります。右の道は御幸辻駅を抜け、もう一つの高野街道の古道

分岐点の右に 道標 「子安帯解 田和地蔵尊 従是十三町」 「かふろへ出る道なり」

左角には 赤い鳥居と祠 街道はこの右の道を入っていきます。

ここで再び高野街道の本道をいったん中断します

2010年4月3日、藩政期の高野街道を歩いているがその前に、本日(2016,9、24)歩いた別道の高野街道を便宜上先に記載します。

【高野街道中世からの古道】

御幸辻駅東の道標のある辻で分岐、右に進む道。この先、西に進み菖蒲谷の地蔵寺で南に方向をかえ、山田川に沿って出塔~柏原に至り、現在のJR紀伊山田駅北側で大和街道に合流する古道。

- この合流地点で西へ方向を変え大和街道を進み応其~名古曽~現在のJR高野口駅の東の踏切を横断南へ方向を変え、高野口町名倉の市場蛭子神社で、十字路を右に大和街道を分け、南への向島を抜け、支援学校の西側の道を紀ノ川に突き当たる。ここにかつての慈尊院の渡しがあり、対岸の慈尊院に渡り町石道へつなぐ道。現在は東の九度山橋を渡り対岸に迂回します。

- 又は、前述の紀伊山田駅の北側で大和街道と合流した地点で、そのまま真直ぐ南への道、神野々地区を抜け、紀北工業高校の横を通り紀ノ川の突き当り、少し西側辺りで学文路の渡しで対岸へでて高野街道京大坂道(不動坂道)に出ることができます。

中世初期ごろに、神野々で紀ノ川を渡り、学文路から河根を経て不動坂を登る参詣道が開かれた、学文路口(不動坂口)である。

しかしまだ主流は町石道であった、高野街道が大和街道の橋本宿を通り、高野詣での主流参詣道になるのは、近世に入り、応其上人によって(1585年頃)、橋本の街が開かれ、主要参詣道は橋本を経由して、清水から学文路を通り女人堂へのコースが主流となって来た。そのようなことで、この分岐点で中世の主流となっていたコースの道をたどりながら歩いてみるが、資料も乏しく道があっているかは自信がない。

2016年9月24日

赤い小さな鳥居を左に見て右への道。辻を右に進むと、南海高野線御幸辻駅を右に見て高架を潜る

右手駅前の角に小さな 神社

南海高野線御幸辻駅

右の高架を潜る

右に折れて新しいバイパス道路の御幸辻駅前南交差点を横断する。駅周辺の開発で旧道は消失してる

その先、柿の木坂バス停の交差点を横断して西へ

柿の木坂を下る、道は少し狭くなってくるが結構車が多い

道は分岐するので右の道に入るが、150mほど先の信号で交差する

旧道は左にカーブして橋を渡る

新道との交差点に出るので横断して坂を上る

少し上ったところの十字路右角に 道標 「右 普賢延延尊道 二丁 左 子安地蔵尊道七丁」

菖蒲谷地区の集落を進むこと200mほど進むと左に山田たばこ酒店がある

その左角に 道標 があるが読めない 「右・・・・・・・」 すぐ先、消防団倉庫の隣に、明治百年記念樹

その先300mほど進んだ出塔口バス停の先で道は分岐しているが道なりに今回進むが、その手前辺りに左に坂を上る道があり、南に進み出塔地区に出る近道がありますが、旅人は子安地蔵へお参りに寄るためこの道を遠回りだが通ったと思う

やがて正面に子安地蔵寺が見える

高野山真言宗易産山 子安地蔵寺

本尊は地蔵菩薩で一切女人安産御守護の為天平九年(737)に僧行基が安置したと伝わる。堂宇は天正九年間に兵火で消失したが、正保五年(1647)紀州徳川頼宣により再興され現在に至る。安産子綬祈願等の参拝者は絶えることがない。近年は「紀伊ノ国十三佛」「関西花の寺」の各霊場として参拝者も多い。

子安地蔵寺からの菖蒲谷地区の眺望

石垣に 道標 があるが読めない

お寺のすぐ先で右への新道があるが真っ直ぐ下る

秋の実りの柿も間もなく

坂を下る途中谷川を渡るがその手前左に 石碑

左にカーブして山田地区に入る。この地区も大きな旧家が目に付く

更に200mほど先で道は分岐するが、左にカーブする

右に塚月酒店がある、その先、暫く田園を見ながら真っ直ぐの旧道をほぼ南にすすむ。右手は山田川

山田地区の道で出塔にに入ります

農道の信号交差点を越える

信号の先の道を下る右に山田出塔浄化センターがあり、左公園

100mほど下った先で、振り返る左鋭角に上る道がある、その角に自然石の道標 「右 大坂道」 向かって左の白いガードのミラーの袂にある。

この道が前述の菖蒲谷から出塔のここに出てくる古道で、地蔵寺に寄らなければかなりの近道の古道です。ですから分岐に道標がある

もう少し先から振り返る辻、その先には凄い大きな旧家が土塀に囲まれて見える。多分庄屋跡だろう

何方の道も古道であろう

すぐ先で山田川に架かる橋を渡る

今歩いてきた出塔の集落を振り返る

その先右に、出塔農事集会所があり50mほど先の十字路を右に入っていくと、薬師寺

薬師寺の東北の山裾に見える うぶすな神社

更に下っていく、左にJAかわかみ橋本西部が建つ

右高台に西部小学校

柏原地区の集落を下る

右奥に 三輪神社

左に大きな 宝篋印塔と祠

すこし先で、京奈和自動車道の高架を潜る

旧家が残る旧道を進んでいく

右の山田地区公民館を過ぎた右奥に 六郷極楽寺

100mほど先で道は分岐する。3筋に分かれている、左の道を進む。建物の横の道も旧道で、300m程先で大和街道に合流します。

その右角に立つ 道標

左の道が学文路への高野街道、左の道でもいいが、右の道を進むと大和街道に突き当たり右に折れて、高野口から慈尊院への道。道の知っている旅人は右の旧道を進んだことだろう。神野々入り口の明治23年の道標

「万部為往来安全也」

野地区を進むと間もなく大和街道に交差する

大和街道との交差点

ここから高野街道は分岐する、真っ直ぐ進み24号線を横断する道は、紀ノ川の学文路の渡しで高野山へ登る京大坂道。

右は、大和街道(当時は南海道であったかも)で高野口から紀ノ川を慈尊院の渡しで町石道を進む古道。

交差点から大和街道の東(左)の道筋、江戸中期までの紀州徳川家の参勤交代の道

この分岐で先に、【学文路の渡し跡】まで歩きます

交差点を横断してすぐの、JR和歌山線の陸橋と国道24号線の歩道橋で渡る

陸橋より右を見るとJR紀伊山田駅

この先、どの道が旧道かわからないが方向としてはあっていると思う。歩道橋を渡り正面の道を入る

細い道を100mほど進みます、右からの道に合流して南に進む

岸上から神野々地区を進みます

左の岸上保育所の前を通る

今日はお祭り、子どもだんじり祭りに沢山人が出ている道は分岐しているので右の道を入ると、すぐ紀北工業高校に突当り右に折れる。多分この道はかつて高校の敷地内を真っ直ぐ進んでいたのだろうと想像

突当りを右に折れる、左は紀北工業高校

真っ直ぐ進んでいくと信号交差点がありその手前右角に 祠

信号交差点を渡ったところから振り返る、向かい左角に祠。信号を戻り20mほど先で右に折れる

右に折れた先の道、左は紀北工業高校

左ブロック塀に囲まれた 祠

高校のグランドが切れる所右にこんもりとした杜が見える、森の方への細い道を入る、光三宝荒神狩場明神があるので(寄って)みる

途中から結構雨が強くなっているがもう少し頑張ろう

高校のグランドが切れる所右にこんもりとした杜が見える、森の方への細い道を入る、光三宝荒神狩場明神があるので寄ってみる

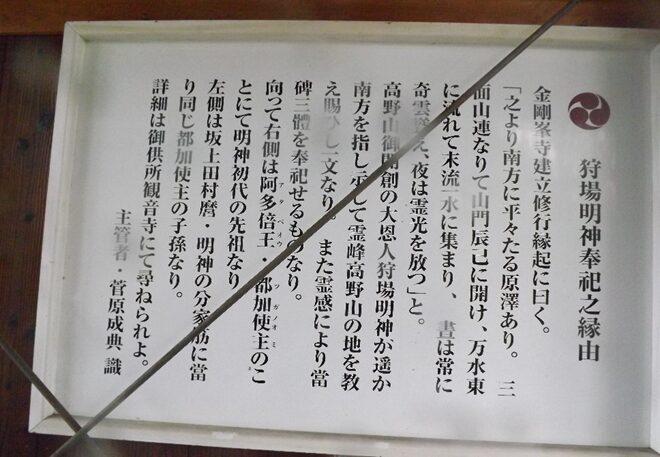

光三宝荒神狩場明神

白河法皇御盛見 光三宝荒神狩場明神の標示がある

その横の道を入ると左に 石造り物

元の道に戻り、そのすぐ先高校のグランドの西側で森に入ります

正面の薄暗い道を入りますが、雨も降っていて少し薄気味が悪い

木が低いので見た目より明るかった

100mほど歩いた先で森を抜ける

前面に紀ノ川と堤防に出る

堤防に出て暫く西に進む。左の河原は神野々緑地、対岸は清水町・学文路地区

堤防からの紀ノ川の対岸

岸上橋が見えます、橋の東側に 学文路の渡し があったのだろう。ここで、高野街道の御幸辻からの一つのルート道を終わる。

この渡しの対岸で河南大和街道に合流して、南海高野線の学文路駅の東側から、京大坂道(不動坂道)に登ります。また河南大和街道を西に進んでいき、九度山から慈尊院へ町石道に出ます。

前述のJR紀伊山田駅にお戻るには、岸上橋北詰を北に車道道を真直ぐ進んでいくと国道24号線に出ます。

24号線の陸橋の傍にある 八見地蔵尊

次のもう一つの古道を引き続き、古い高野街道で大和街道を西へ高野口から慈尊院へ渡り町石道への道。前述の大和街道との十字路まで戻る。

前述の十字路から大和街道を西に進み 【高野口の慈尊院の渡し】で町石道登り口への道

十字路の大和街道を西に進む高野口まで大和街道が重複します、すでに(歩いているので)詳細は大和街道を参照してください

十字路より西への道

橋本山田郵便局が右に

右の鳥居のある広場で炊き出しのお祭り、結構強い雨で終わり帰宅しているが、さっきの神輿の子供達だ

前述の道標のある分岐はここに出て合流する。合流する角に 道標「子安帯解田和地蔵尊」

正面の道は大和街道に合流したところを振り返る

少し先左にホテルがありそのすぐ先でさくら橋を渡る。結構雨が降り続いていますが頑張ろう

右にひきの池を通って吉原地区の上っていく道の角に新しい大和街道の道標

右の吉原への道、上に見える堤がひきの池。上り口右に 道標 「一言主神社」

大和街道が伏原地区を真直ぐ進む、雨は止む気配もない。暫く真直ぐ西への道

分岐するここを右への道を入る

その先の道

右に 応其三社太神社

その先で十字路を越える

小川に架かる橋を渡り、前述に分岐した道が左から合流して少し右の信号交差点を横断して進む

応其地区を進むと右に 一里松跡

一里松跡の背後の一里山から 三彩壺 出土地、この付近白鳳時代の文化遺産で昭和38年ここの柿畑から高さ約22cm、最大直径約27㎝の三彩壺が発掘された、白・緑・茶色の骨蔵器で中国の唐三彩の作られたもので、重文として国立京都博物館に保管されている。

高野口町名古曽に入ると右に 名古曽廃寺跡のお堂 白鳳時代の寺院跡で、塔跡と金堂跡が確認されている。法起寺式伽藍配置と感和えられている。

その先数十mで右におれる

右に折れた辻の先

100mほど先で再び十字路に出るので左に折れる。 右に住吉神社参道の入口の 灯籠が二基

十字路右手に住吉神社の杜

住吉神社

灯籠の前の十字路に戻り左に折れて、50mほど先の辻で右に下る

右に折れて下る道、左角に新しい道標

すぐ右に弘法大師 新規上人霊跡 不老山 瀧井寺

不老の瀧井旧蹟

弘法大師、高野山開創じょ砌、八町四方の伽藍でありし名古曽廃寺に錫を留め万民の浄財福を祈りて、薬師如来の霊像を刻み、身とこころの病患を癒す不老の浄楽を残せりと伝う。と説明板

更に西に下っていきます

右から道が合流してくる右に 祠 左にJR和歌山線が接近した

すぐ先で左の踏切を渡ります、踏切の西には高野口駅。JR線が敷かれた当初は高野山への参拝客が、高野口駅で降り南に進み紀ノ川を渡り、慈尊院から町石道を経て高野山へ参拝をする人がすごく多かったと聞いている。

でも南海高野線が完成することにより、利用することが無くなる。駅前の文化財の旅館もその名残です

踏切を越えて真っ直ぐ進む、この辺りからも高野山が望めるのだがあいにく雨で霞がかかり見えない

踏切より150mほど先で五差路の交差点に出る、ほぼ真っ直ぐの坂を下るが、右角に

信太神社参道の石標

振り返ったところで、向かって左に行くと高野口駅

正面電話ボックスの横に道標

交差点の先は下り坂になって高野口町の市街地に入るが、この坂を昔から「ばばたれ坂」とよばれていた、多分、牛馬がこの坂がきつく、ばばを垂れながら上ったところからの名前であろう。この筋は,よく街道の情緒を残す街並である。坂の途中左に入ると、滝の井戸(弘法井戸) があります。紀の国名水の一つ。前述の滝井寺が元ここにあった。(この辺り大和街道に載せています)。

100mほど下ったところでかつての街中心地の交差点に出る。ここで岸上から重複してきた 大和街道 は右に折れる、高野山への道は真っ直ぐ民家の間の道を南へ

西への大和街道の高野口の街筋

交差点左角にある 名倉(蔵)市場蛭子神社 名倉市場を守護する神社、名倉村は高野山領荘園内でも古く村落も鎌倉時代から開村されていた。

交差点からの南への町筋

街筋を200m程進むと広くなったところの左に

垣花大師のお堂

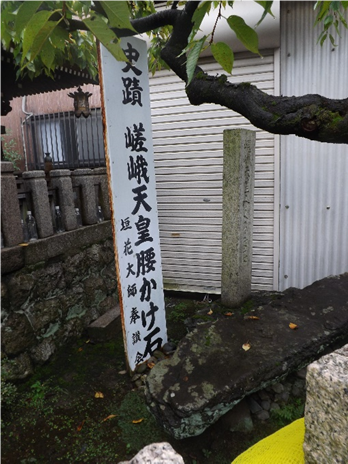

お堂の横に、嵯峨天皇腰かけ石

すぐ先、国道24号線との交差点を越える

信号の先10mほどに、今は舗装して道に変っているが、かつては小田井に橋が架かっていた その 橋柱

橋柱の前の街筋

少し進むと信号交差点を横断

この先、真直ぐ街筋を進むと紀ノ川に架かる九度山橋に着きますが、九度山橋は当時は無く、紀州徳川藩内の紀の川には藩命により、橋は架かっていません。

慈尊院の渡しはもう少し九度山橋より西(下流)500m程の所にあったから、どのような道筋であったかよくわかりません。右斜めの道があったか、このまま街筋を進み紀ノ川近くでみぎに折れたか想像するのみです。

分からないので、九度山橋まで街筋を進む、左に浪花堂の饅頭屋さん

その先、この建物、お風呂屋さんだったかチョット思い出せない

やがて紀の川に架かる九、今はこの橋を渡り対岸に出て、その先で右の丹生川に架かる橋を渡り道の駅を右に見て、河南大和街道を西に進み慈尊院に出る

橋の袂、右に紀ノ川の堤防を進む、この堤防での幼い頃の記憶は、台風などで水が出たとき決壊もし堤防が改修されるまでは決壊しないか心配したものです。水量ももっと多く堤防岸まで水がある場所もあった。ですから堤防は旧道でない

堤防から左斜め後方の九度山橋方向の眺め。九度山橋の向こう側の対岸は、九度山の町で、真田信繁(幸村)大阪城入城までの1は慰留されていたれていた

堤防を進むと右に県立きのかわ支援学校がある、私たちのかつての中学校跡、紀ノ川が決壊して校舎の床まで水害となったのが憶えている。そこからもう少し幼い時分に、学校の南側から渡しで慈尊院へ渡ったことがかすかに記憶の中にある。対岸が慈尊院、正面の山を慈尊院から急な山道を登り、雨引山の向かって山頂近くを右(西)から裏側を回り東に進むこととなる。

対岸の慈尊院への 渡し跡

堤防から北を見る、右が支援学校で、この道が旧道だと思うが

一応ここで高野街道補足分(古道)道は終了です。元の御幸辻の高野街道分岐点に戻ります。

【2010年4月3日】の続き

再び御幸辻の分岐点から、橋本宿を経て紀ノ川を渡り清水から学文路に至り、高野山へ登る。

御幸辻の分岐点を左に折れる高野街道。右真直ぐは高野街道古道

右角には 道標 がある

左角には 祠と赤い鳥居 がある、分岐点を左に入ります

150mほどで広い新道に出ます、その手前の分岐点を左な斜めに入ります

左に国道に面したキリン堂が見えます、その西側で先ほど分岐した道が合流して

すぐ道は国道371号線の御幸辻南交差点に合流します

向かって左の看板の所に出出てきました

国道を南下します

小さな橋を渡ります。小さな お地蔵さん が祀られてます。左の橋本川に沿っての道があるようですが旧道かわかりませんので国道を進みます。

暫く進んだところで、左から川沿いの道が合流してきます。すぐ小原田の信号交差点です。左川向こうにダイキホームセンターがあります。その200mほど先で国道を左に分岐して右に進む道があります。この道が旧道かもわかりません。地元でありながら恥ずかしいがよくわかりませんので、とにかく国道を進みました。

その角正面に 常夜灯とお地蔵さん

整理すると、多分前述の常夜灯の分岐を右に進み、緩やかな坂を上りその先で京奈和道路の所で新道を横断して左の国道に出ていたのが正しいようですが。

そのまま国道を進みました。道は分岐します、右の坂を上る道は新道のバイパスです。左の道に入ります。京奈和自動車道の高架を潜ります

北馬場地区から東家地区に入ります左に橋本川が沿います

東家に入り南海高野線の高架を潜ります

更にすぐ先でJR和歌山線の高架を潜ると橋本市の市街地に入っていきます。一つ目の左への道は橋本駅への道です

すぐの信号交差点で東西に交差する道は、大和街道 です。高野街道は横断します。

信号の先すぐで道は分岐します、街道は左の細い道に入ります。その左に

東家の道標 「西 右かうや 左 京大阪」

150mほど進むと国道24号線に出ます。旧道は真っ直国道を横断、かつての紀ノ川の渡しに出ます。振り返ったところ

紀ノ川の堤に出ます、常夜灯と四里石 があります 石灯籠 は文化11年(1814)で長く「無銭の渡し場」で賑わった。

東家渡し場跡と大常夜燈籠

高野街道は京都・大坂・堺からそれぞれ、東・中・下・西高野街道を通って河内長野付近で合流し、紀見峠を越えて御幸辻で、古くは西に折れ菖蒲谷から神野々を抜け高野口から紀ノ川を渡り慈尊院を経て、町石道で高野山に登っていた。その後、橋本が開けることにより、御幸辻から南下し橋本に至り、ここから紀ノ川の渡しで対岸の三軒茶屋に出て、河南大和街道に合流して西へ進み、清水から学文路に出た、途中清水からは高野山奥の院の近くに出る黒河道があった。

学文路から藩政期に入り高野山の表参詣道として学文路口がにぎわった、更に河南大和街道を西に進み、九度山の街中を進み慈尊院に出ると町石道の登り口がある。

四里石 「南無大師遍照金剛」

常夜灯の傍に 歯痛地蔵尊

対岸の 三軒茶屋 方向

少し西側、国道24号線に戻る途中に 大森神社

国道24号線に戻り、24号線に架かる橋本川の橋を渡り少し東の信号交差点を右に折れ、紀ノ川に架かる橋本橋を渡り迂回する。橋の手前東側はかつての 橋本宿で紀州藩主の橋本御殿があり、本陣等も並んでいた宿の中心地。(大和街道にこの辺りの詳細説明しています)

紀ノ川に架かる橋本橋を渡る、東家の渡し場跡 方向を見る。橋本川が紀ノ川に合流しています

橋本橋から 三軒茶屋の渡し場跡 方向を見る

橋本橋を渡り、橋の袂の十字路を紀ノ川沿いに右に折れ150m程の右手に三軒茶屋渡し場跡にでます。

東高野街道・中高野街道・下高野街道・西高野街道が河内長野で一本の高野街道となり、紀見峠越を旧紀見峠の山道・紀見峠宿途中での迂回路・紀見峠馬転阪・巡礼坂の古道・紀見峠を迂回した行者道の古道と高野街道の近世の道を歩き。

御幸辻の辻でで本道の高野街道で橋本の宿までの街道、また御幸辻の辻でそれ以前の古道を紀ノ川の学文路の渡し跡まで・また紀ノ川の慈尊院の渡し跡までの旧道を歩きました。

引き続き、三軒茶屋の渡し場跡から2010年4月3日の河内長野からの高野街道を高野山まで歩きます。

次の高野街道続き 2はコチラ

コメント