2010年4月3日

1の続き、三軒茶屋の渡し場跡~学文路の京大坂道(不動坂道)~極楽橋~高野山女人堂

河南大和街道と重複して歩く

三軒茶屋の常夜灯二基と祠 宝暦2年(1752)の銘

写真に撮れていないが、この左向かいの道を入って定福寺を抜けて、黒河道の登り口(黒河道参照してください)

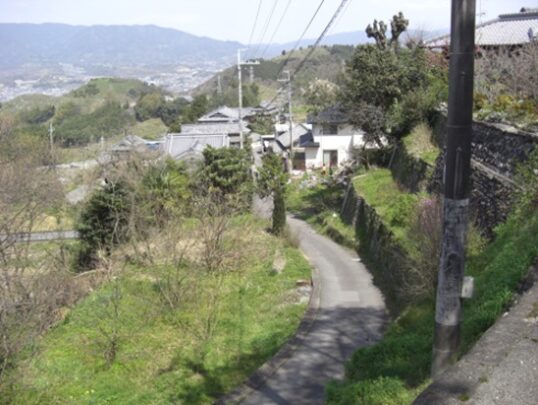

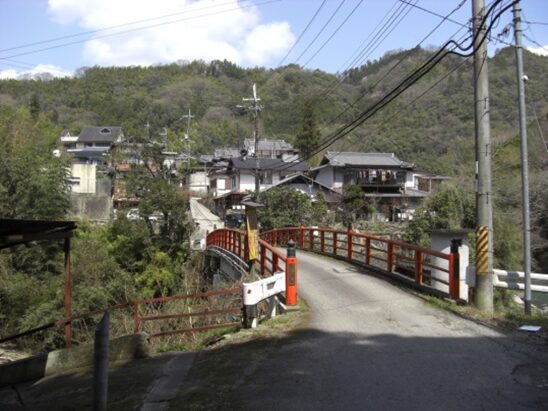

道が分岐します、右の旧道を進みます。雰囲気のある清水の街並みを進む

暫く進むと右に、西行庵と六地蔵第一

ここから高野山まで六ヶ所に地蔵があり、「高野街道六地蔵」と呼ばれる。第一はここで、第二が橋本に南馬場、第三と第四が九度山町河根の繁野と河根峠に、第五と第六が高野町西郷の作水と桜茶屋と伝えられている。参詣道の貴重な遺跡である。また、平安末期西行が一時逗留したと伝えられ、西行像とされる像が堂内に安置されている。

旧家が沢山残る街道筋

大きなな旧家

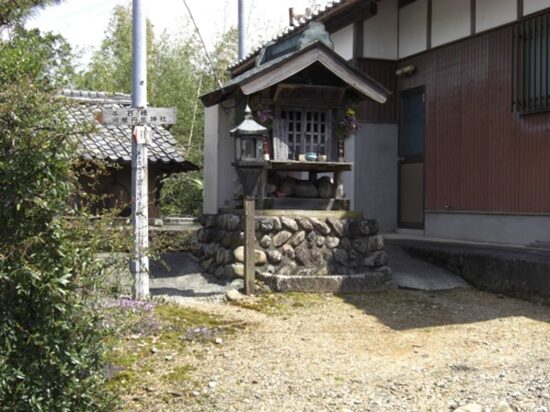

常夜灯と石碑と祠

素晴らしい清水の街並みを振り返る

左に 清水不動寺

右に 祠 学文路地区に入ります

左に学文路中学校を過ぎます その先右に 成就寺

お寺の前の街道を振り返る

南馬場に入る 街道沿左に、天満宮への参道鳥居 があります。鳥居の先山裾に天満宮

少し先で左から370号線が合流する

合流したすぐ先は南馬場地区、左斜めから出て来た

第二の六地蔵

第二の六地蔵から少し車道を戻り、(寄り道)先ほどの鳥居の北側へ進む、細い田畑や集落内の道を進むと、南海高野線の踏切に出る、その超えた正面に

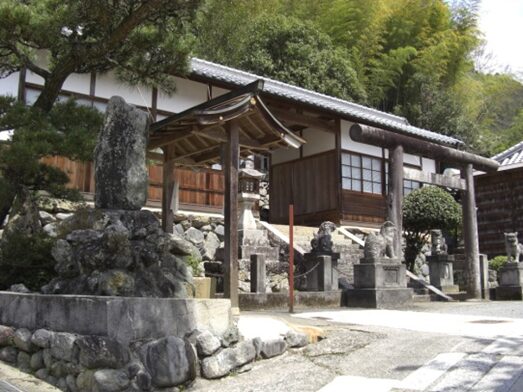

学文路天満宮の参道がある、すぐ左に 御旅所

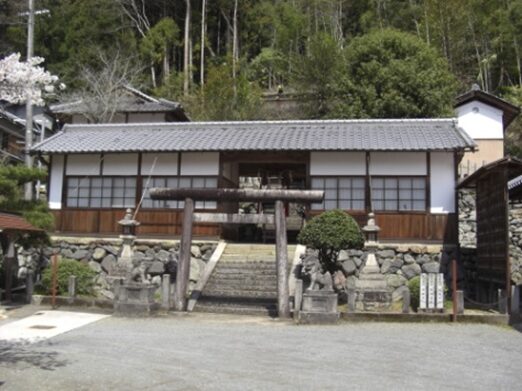

正面に石段と鳥居、長い参道が続く

学文路天満宮

菅原道真公を祀り、学問の神様として尊崇を集めている

元の道に戻ると左(南)の山中腹にかむろ大師奥に院の建物が見えるので【寄り道】をする

山の中腹まで結構な道

かむろ大師奥の院 綺麗な石段の道を登っていきます

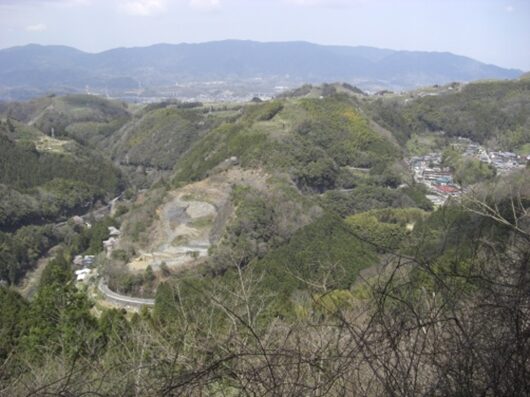

ここからの眺望

370号線に戻り西に進むと、大谷川に架かる土居橋を渡る。左に学文路中学校が見える

川を渡り50mほど進むと、左への道があるのでここを入ると道なりに右にカーブする、その先でT字路となり右に折れる。

T字路を右に

T字路の正面に、大畑才蔵の墓 500mの標示がある。

大畑才蔵は寛永19年(1642)~享保5年(1720)日本の農業土木技術の先覚者、江戸時代、紀州藩で水利事業に多大な貢献、小田井用水・藤崎井用水を紀ノ川から引水土木事業等、新田開発に多大な貢献し、大規模新田開発を成功させた偉人。今も用水は紀ノ川流域の農業に貢献している。

T字路を左に50mほど入ると、白髪稲荷大明神

そのそばに大きな 頌徳之碑の石碑

T字路に戻り学文路の旧道を進む

左に、かむろ大師 がありその前民家の前に 道標 高野山女人堂三里石

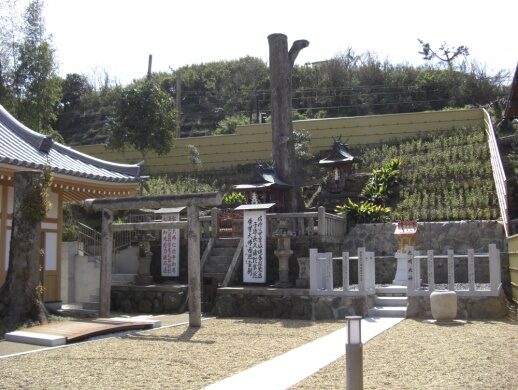

左の、 かむろ大師 かむろのお大師さんとして親しまれている

弘法大師を本尊 とする

かむろ地蔵尊

高野山を開かれた時代の「かむろ」は、梅の名所として名高く「香室」(かむろ)と書きました。この香室の里に高徳の道士が住んでおられ、弘法大師も道士をめでておられた。道士が亡くなられたとき、弘法大師が読経をされたとき腰かけた石が後々までも「腰かけ石」と呼ばれ祀られた。後世、お地蔵さん三基が寄進されかむろ地蔵となった。この地蔵さんは、子供達の守護のお地蔵さんとともに、学問のお地蔵さんとして信仰されている。

腰かけ石

学文路の町並み

T字路から街並みを200mほど進むと、370号線に出る。右に大きな 石碑 が建つ。

「大畑才蔵生誕地学文路碑」紀ノ川に小田井と藤崎井開削された

370号線を横断する手前左に 祠

集落の中の街道を入っていく

右側に郵便局がありそのポストの横に 道標

興山寺領御国領境界標石

郵便局の西側前にも 道標「学文路郵便局開設の地」「右 京大坂・・伊勢」

郵便局の先50mほどでT字路で、正面は酒屋さんの森岡商店で左に折れると、再び370号線に出るので横断して真っ直ぐ進む。

370号線手前の右角に 道標 「左 高野みち女人堂迄三里 右慈尊院みち是より一里」宝暦八年(1758)に建てられた。

真直ぐ登る旧道は高野街道で右への道は河南大和街道、右直ぐ前述の学文路の渡し跡、更に河南大和街道を進むと、九度山町の街並み・慈尊院の街並みを抜け町石道の登り口。更に西に進むと天野の里に上る三谷坂。更に西に行くと麻生津道の登り口に出ます。

不動坂口をめざす高野街道は、「京・大坂道」ともいわれ、北側から高野山に入るための最短距離であった。近世以降は主要道となった。学文路からの道は、河根、神谷、といった藩政期には賑わった宿場町があり、極楽橋から不動坂を登って不動坂口の女人堂に続いている

右は慈尊院へのへで、河南大和街道 ここで高野街道と分岐する。

370号線の少し右手には南海高野線の学文路駅がある。

駅の東側から斜めに入る道があるが、その先で前述の道と合流する。

370号線を横断して坂を登ったところから振り返る。登り口近くで南海高野線の踏切を越えて一気に急坂に入る

坂を登っていくと右からに先ほどの道が合流してくる。辻を振り返ったところ

石造りの祠が角に二基

すこし上で、道は分岐するが真っ直ぐの坂道を登る。左はかむろ大師奥の院への道

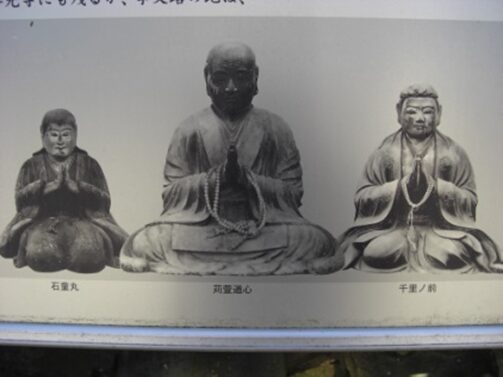

石堂丸物語・玉屋宿跡

少し歩いた集落の中に、石堂丸物語のゆかりの地で、母子が泊まったという 玉屋跡、そのすぐ上には苅萱堂がある

玉屋宿跡を上から見る

延命山 西光寺(苅萱堂)

江戸中期に作られた石堂丸・父刈萱道心・母の千里の前、それに玉屋の主人の四体の木造坐像が安置されている。

今から800年ほど前、石堂丸は出家した父の刈萱童心を慕って母の千里とともに高野山を目指したが、母が病になったので、学文路の宿に母を残して一人で山内を訪ね歩く。そこで父の死を知り、泣く泣く山を下りると母もすでに亡くなっていた。石堂丸は高野山での修行を決意する。父の死を知らせてくれた道心に弟子入りする。この道心こそ父であった親子は生涯名乗ることはなかったという。

刈萱堂からの眺望

母千里の前 のこのお寺は菩提寺

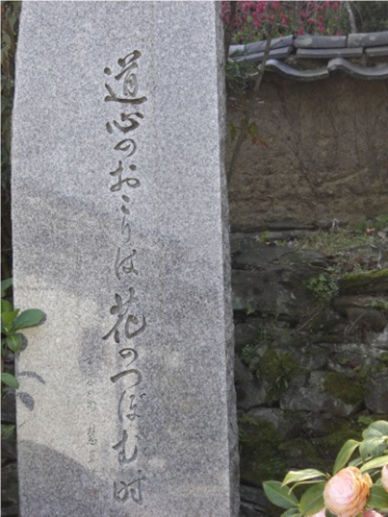

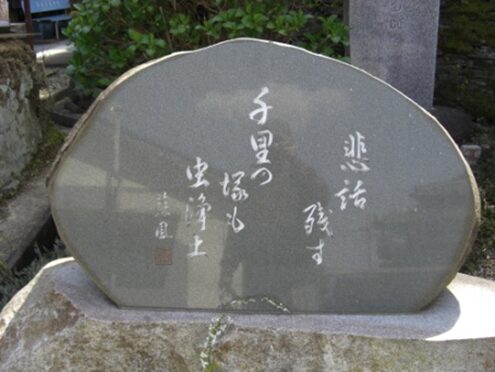

境内の石碑

街道を登っていきます

角に 祠

町石道と違って、舗装道で道幅も広く改修されています。桜が満開で綺麗

道路改修にともなって擁壁内に収まっている。 お地蔵さん が並ぶ

お地蔵さんの過ぎた辺り右手に、幡天神社 があったのですが、何故か見過ごしてしまいました。 幡天神社の集落を過ぎると右手に紀ノ川や葛城山系が見えてきます。

繁野の集落に入りました。分岐点は右の道を進みます

気持ち良い街道を振り返りました、桜も見頃です

やがて立派な 高野街道第三地蔵尊 がある繁野地蔵と彫られた石仏が地区の人々に守られながら祀られています。

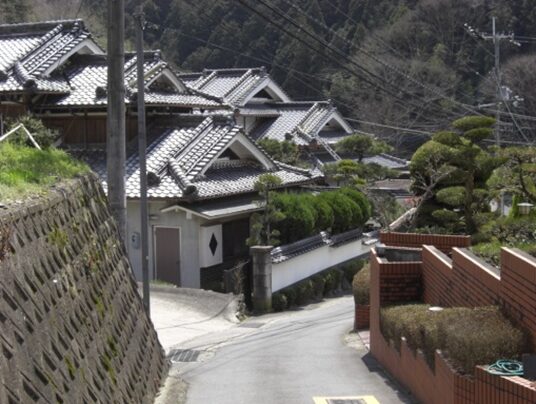

繁野集落内です

登ってきた下を見る

旧道と、改修された新道が何度か交差して進みます。広い車道を横断します。

街道沿いの 常夜灯と小さな祠

少し進んでいくと、 弘法大師の硯水 があります。昔この地を通りかかった弘法大師が、硯の水を求めたところ村人は遠い谷まで汲みに行った。大師はその不便さを察し、地面に杖を突き刺したところ、清水が湧きだしたという。言い伝えが残る

河根地区に入る

右の旧家の石垣沿いに 石標 まもなく河根峠です

立派な石組を要した 河根峠 にある 高野街道第四地蔵尊

河根峠より遠いですが九度山駅方面に抜ける道で遠いですが

学文路口からの高野街道沿いは集落が多いので道は舗装がなされています。東側を登っている黒河道、西側を登っている町石道、天野の里から町石道に合流する三谷坂、更に西の細川で町石道に合流する麻生津道に比べると近世の街道の感じです。前者四道は地道、峠の山道の中で全然様相が変わります。

河根峠の第四地蔵 です

坂道を下っていきます

左に大きくカーブしていきます

坂道を下っていくと、河根の集落が正面に見えてきます

左に河根の氏神 丹生神社と狛犬 境内の狛犬は応永二十年(1419)の銘のある 石像

日輪寺 創立は定かでないが古い古刹

旧河根宿場

河根の宿場 にはいる、河根は丹生川沿いの狭い土地に開けた宿場であった、往時は街道を挟んで旅籠や茶店が軒を並べ、駕籠かきの帳場もあって繁盛を極めた。本陣の中屋旅館も近年まで残っていた。

明治三十四年紀和鉄道(現和歌山線)の開通後、高野口・九度山・椎出・神谷のルートが、高野参りの本通りとなり、河根の宿場が急速にさびれていった。更に大正十四年南海高野線が椎出まで延長され、高野下駅が出来ると、河根の宿場の役割も時の流れに逆らえず完全に終わってしまった。

河根集落中ほどにある 元本陣 中屋旅館

総ケヤキ造りの表門、上段の間のついた旧屋の遺構が残るだけとなった。また、明治4年2月29日赤穂藩士村上兄弟 一行七人が明日こそ父の仇を高野山の麓で討ちとろうと、夜遅くまで密談をこらしたところ。

さらに坂を下っていきますが、山の中の集落にして結構大きな宿場跡である。

道標 だったのかなチョット分からない

新しい家だが凄い屋根組の構造

途中、河根小・河根中学校を右に見て進む。

地蔵尊 が並ぶ

丹生川に架かる千石橋を渡るが橋の手前袂に

八坂神社の横に 高野山女人堂二里の石標

河根集落の南はずれに丹生川に架かる千石橋を渡り振り返る寛永十一年(1634)幕府の命により架けられた、以後七年ごとにかけ替えられた

橋からの丹生川

橋を渡ると急な登り道となる

坂を上りきると作水の集落にはいる

作水集落内に 高野街道第五地蔵尊

常夜灯 の前の街道を登っていく。かつては、この街道沿いに作水・尾細・桜茶屋と集落が点在して賑わっていたが、今は過疎の村となってだんだん人口も減少する一方。

眺望も素晴らしい、前方は葛城山系

尾畑集落から桜茶屋集落までは比較的なだらかな旧道。ちいさな 祠 がある

桜茶屋の集落にはいる

桜茶屋には、高野山で一番早く咲きはじめる桜の巨木があったそうで、そこから集落の名が付いたという、今はその存在は分からない。

桜茶屋集落内に第六の内最後の地蔵

高野街道第六地蔵尊

民家の前に祀られている

大きな民家の前を通る

少し雑木の間の旧旧道を進む

日本最後の仇討ちの場所

前方左に黒石が見えてきます、ここが日本最後の仇討ちの場所で、赤穂藩森家の家老が下級武士らに斬殺され高野山に登ろうとしたところを、家老の遺族や村上兄弟らが仇討ちを果たした。この事件の後、2年後の明治6年に仇討ち禁止令がだされた。

説明板と黒石

仇討ちにより討たれた 7人の侍の墓

正面左奥に墓所

途中半分埋もれた 道標

更に進んでいく神谷の集落に入る手前に 四基の道標 一つは「高野山女人堂一里石」「右 京大坂道」「紀州加田 金ぴら等々・・・・・」

道標の前の旧道

神谷の集落にはいる

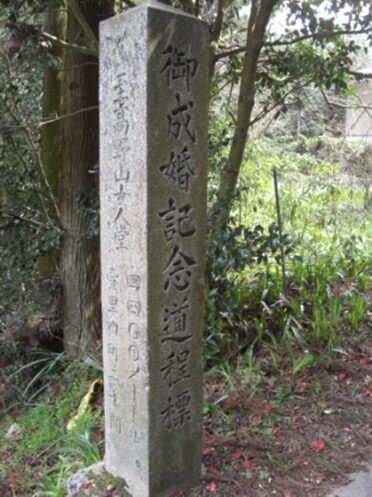

道標 「至高野山 四六00米 一里六町」

神谷集落は、江戸期特に後期には宿場として本陣・脇本陣、旅籠・料亭・茶店が軒を並べ賑わっていたという。昭和初期までは娼家も存在した。その賑わいも、昭和4年電車が極楽橋まで通じ、翌年ケーブルカーが開通するとこの宿場も急速に衰退していった。現在では人口も極端に減少過疎の集落として静かな街並みになっているが、かつての街道の情緒が残る街道筋である

集落内の 昭和天皇御成婚記念里標「高野山女人堂 壱里四町二○間 四四○○米」

過疎化が進むかつての宿場跡。時代の流れで若者が離れていくのは止められないだろう

めったに人も見かけない、でもひっそりとたたずむ往時の面影を偲ぶ集落内の旧道

神谷をでて暫く舗装された林道を進みます

鳥居と祠

右下に南海高野線の線路が接近

やがて前方に 赤い極楽橋 が見えてきます

極楽橋からいよいよ 不動坂の登り に入ります

橋の袂に 石のお地蔵さん が鎮座しています 朱塗りの極楽橋は名前もいいが、高野山への最後の関門のスタート地点としてはふさわしい情景である。

極楽橋より左に南海高野線の終点、極楽橋駅

極楽橋を渡り左に不動坂を上ります、女人堂までは結構きつい坂です。極楽橋駅からはケーブルが高野山駅まで、ケーブル線の比較的近くを旧道は登ります。

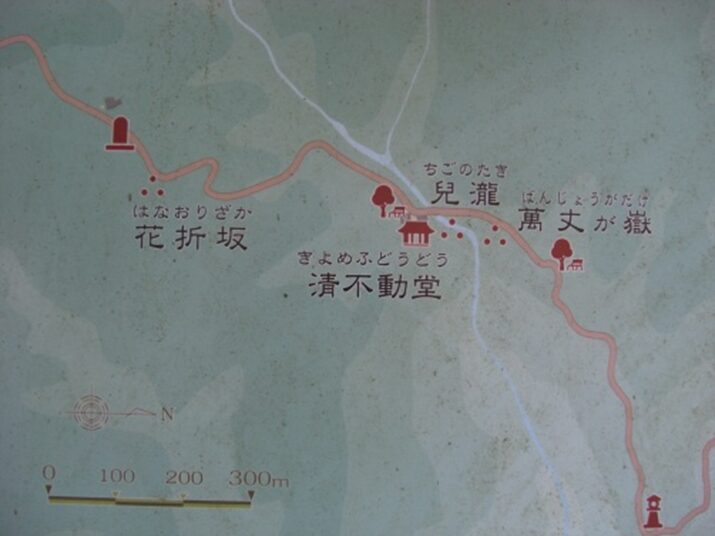

(萬丈が嶽) 断崖絶壁で、江戸時代重罪人が手足を縛られ、ここから追放されたので、「萬丈転がし」とも

とも呼ばれていた

(兒瀧) この滝へ稚児が身を投げたという言い伝えがある。

(清不動堂) 一心院女人堂の南にあった不動堂を「内不動」というのに対して、「外不動」と呼ばれた。

(花折坂) 一心院谷女人堂から500m下にある急峻な坂で、石仏等が安置されています

渡った橋のたもとにある 祠

是ヨリ不動坂の石標

ケーブルの横の坂を登っていきます。左に極楽橋駅が見えています

左下にケーブル線が見えています

やがてケーブルの下をトンネルで潜る

左のケーブル軌道と不動坂

でも何故このような旧道を地道で残さず舗装をされているのだろう。そう思うのは私だけだろうか。ウオ―キングを楽しむ人は皆思うのでないだろうか、紅葉後の落ち葉が重なった柔らかい道を歩く快適さを知らないのだろう。

道標 「至 高野山 二○○○米 十八町二〇間」

道標 「至 高野山一四○○米 十二町五〇間」

極楽橋から600mほど急坂を登ると、谷も深くなり紅葉谷で秋の紅葉が美しい。

左の谷が深くなった辺りが、萬丈転がし といわれたところ。

兒瀧

深い谷に一条の白い流れの滝が見える、秋の紅葉時には美しいだろう。高野山吉祥院の稚児成田粂之助と、神谷の雑貨屋の娘お梅がこの滝に二人で身を投げたという。近松門左衛門「心中万年草」のモデル

更に進んでいく

その先で 清めの不動堂

神聖なお山に入る直前のお堂で、改めて身も心も清めなおす場所であったのだろう。

花折坂 の急坂にもう一汗流すと女人堂

坂の終わりごろにある 石仏と塔

バス道に出て不動坂口の女人堂の前に出る

高野山内の女人堂はここだけしか現存しない。高野七口の高野山側に女人堂があった、ここから山内の伽藍まではわずかであるが、女性はこれ以上入れなかった。完全に女人禁制が解かれたのは明治39年であった。

女人堂前の お竹地蔵尊

安政年間江戸の大地震で亡くなった人々のため、また自分の父母の菩提のため30年の年期奉公して身を粉にして働きためたお金で建てられたお地蔵さま。建立されたのは、江戸飯田町の人で横山竹さんといわれる女性。今なお参拝者は絶えない

小杉明神社

越後の国の本陣宿、紀の國屋の娘小杉さんが数奇な人生の末、お大師さんに救われ尼僧になられて、女人禁制の高野山に登ってこられる女人の方々のために不動坂上に最初の女人堂を開かれた。女人堂の鎮守小杉明神としてお祭りされています

女人堂から杉林のバス道を総本山金剛峯寺への道を進む。

途中、真田家との関わりが深い 蓮華定院、徳川家霊台の前を進み、金剛峯寺へ

徳川家霊台 家康・秀忠の霊屋

この先は、町石道の高野山大門~奥の院の項のHPの載せています

金剛峯寺の北から東に回り街筋の交差点に出て東へ進む、右に苅萱堂をみて、一の橋に出ます。

奥の院への一の橋

一の橋から奥の院参道である。杉の巨大な古木が参道の両側に昼なお暗く林立する様は見事である。更にその参道の両側には宗派を問わない石塔群が立ち並んでいる情景は筆舌しがたい圧巻であります。

その詳細のついては、沢山の資料が出ており今更一つ一つ私の拙い説明は不要と思います。

そして中の橋から御廟橋を渡り弘法大師御廟へ 中の橋

御廟橋

弘法大師御廟へ 【この先は撮影禁止】

河内長野から紀見峠を越えた高野街道、更に橋本宿~京大坂道(不動坂口)完歩

コメント