2022年12月17日 (2日目)

山口の札ノ辻~佐々並

防府駅7時32分発~新山口駅~山口駅8時19分着朝から雨模様だが今日は萩往還を佐々並まで歩く。

佐々並に宿泊所が一軒「林屋旅館」があるが一日一組限定なので佐々並からバスで山口まで戻る。バスの本数が非常に少ないので注意。

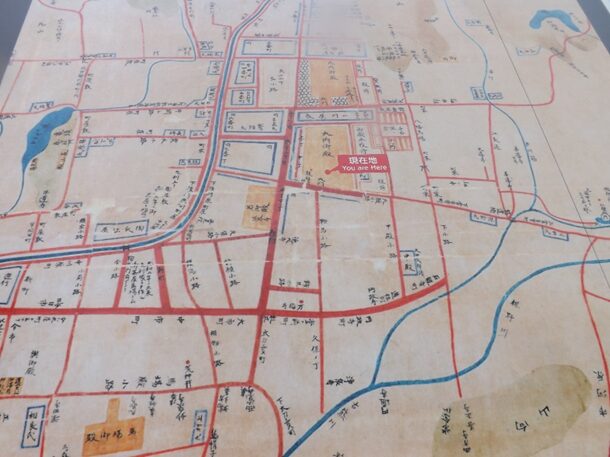

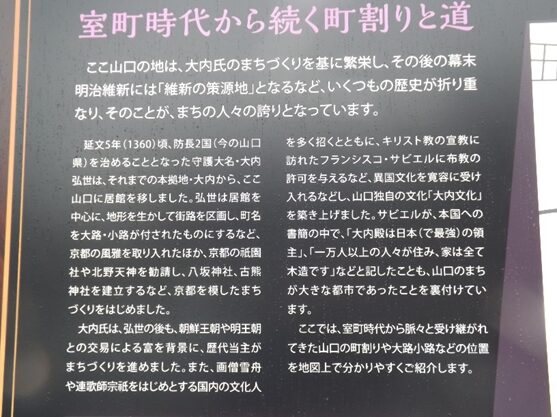

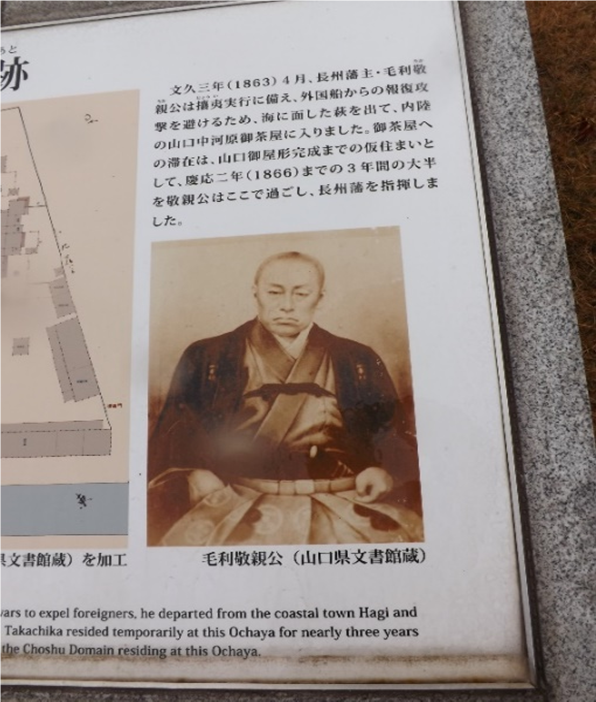

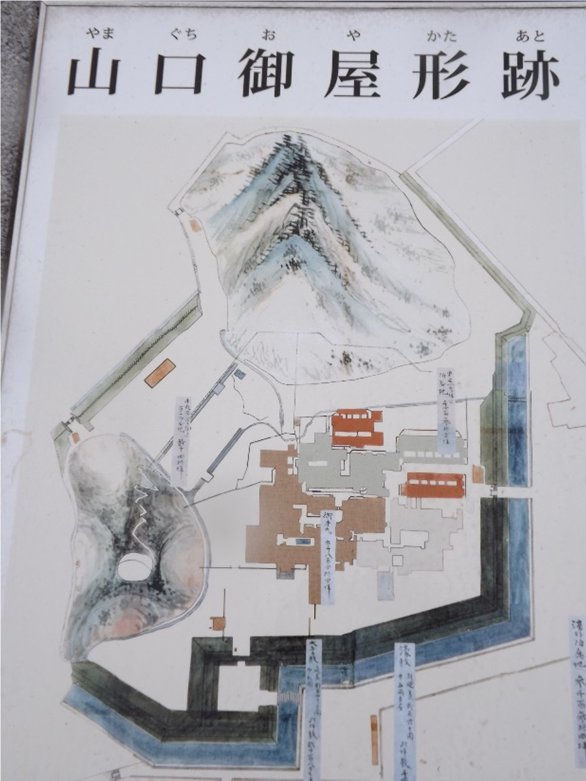

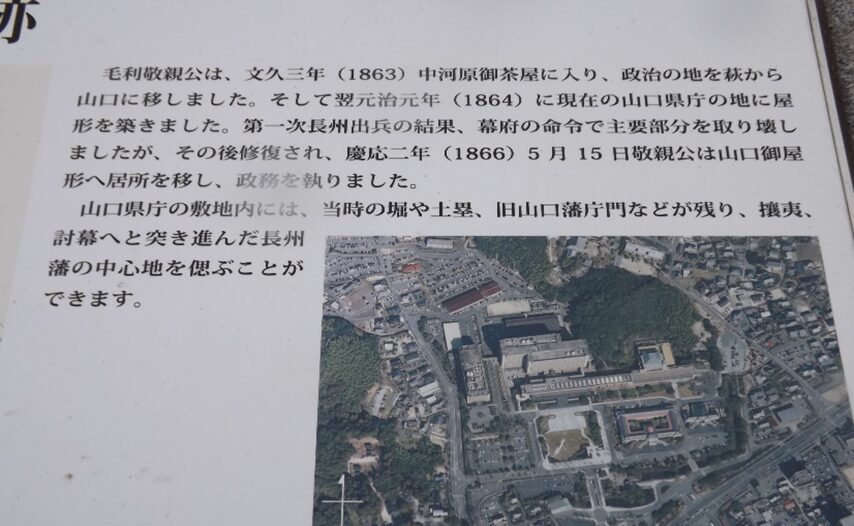

山口は約650年前、中世、大内氏によって京都を模して開かれた山口の街。大内文化栄華は31代義隆の時代に最も繁栄した、今も華やかな大内文化の面影を色濃く残す史跡が点在している。大内氏滅亡後は毛利元就の領地として栄えた。幕末になると毛利敬親が萩より山口に藩庁を移された。勤王志士達の拠点としての街ともなった。

昨日の起点 札の辻から出発 山口客館跡

浄土真宗本願寺派 正善寺

浄土真宗本願寺派瑞亀山 正福寺

浄土真宗本願寺派 万徳寺

道場門前地区でアーケードの交差点に出ますこの交差点を右に折れる

まだ人通りが少ない、中市町の左の郵便局の付近に、 本陣山田家跡遺構は何もない

アーケードが切れます

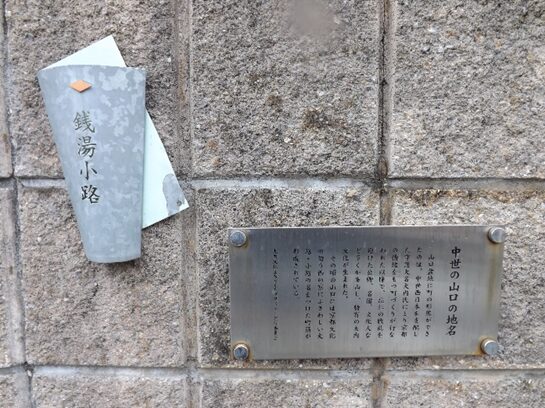

中世の山口の地名として、左の筋銭湯小路、

銭湯小路を少し入って(寄って)いきます

一の坂川の亀山橋に出ます

情緒のある川沿いの街並み

川岸に立つ石碑

元の街道に戻ります、少し進んだ堂の前町の交差点 札の辻の高札場跡この十字路を左(北)に折れる

札の辻を左に折れた北へ真直ぐ伸びる、下樫小路の古い街筋

左に 浄土宗西山禅林寺派攝取山 法界寺

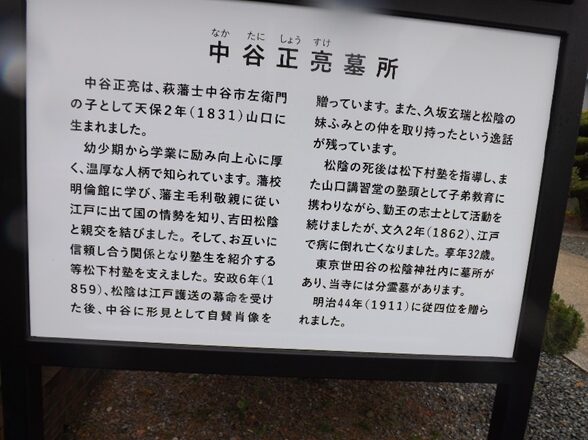

境内に 中谷正亮(しょうすけ)の墓分骨の墓で、本墓は東京世田谷の松陰神社にある

お寺の手前を右に折れたところに十朋亭維新館元醤油を商いに営んでいた萬代家で、勤皇志士達の支援者、沢山の志士達が宿泊したと伝わる。

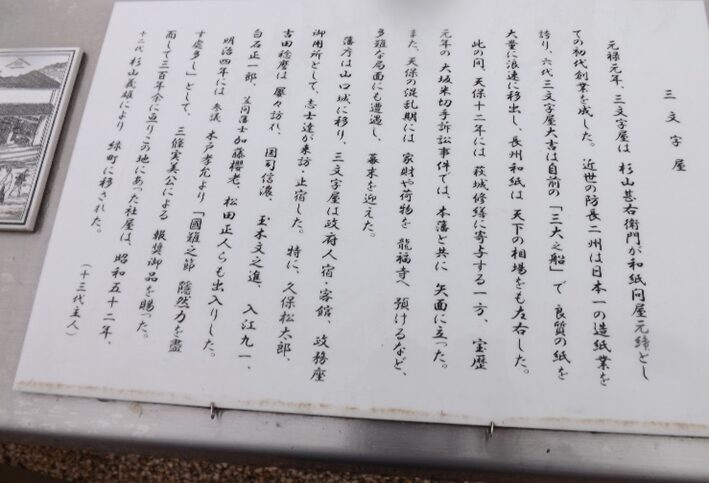

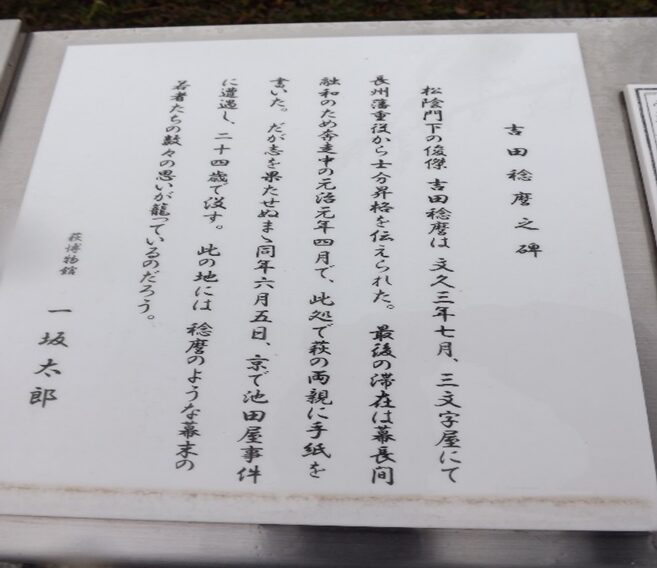

隣りに 三文字屋跡と碑

吉田稔麿止宿之地碑と三文字屋跡碑

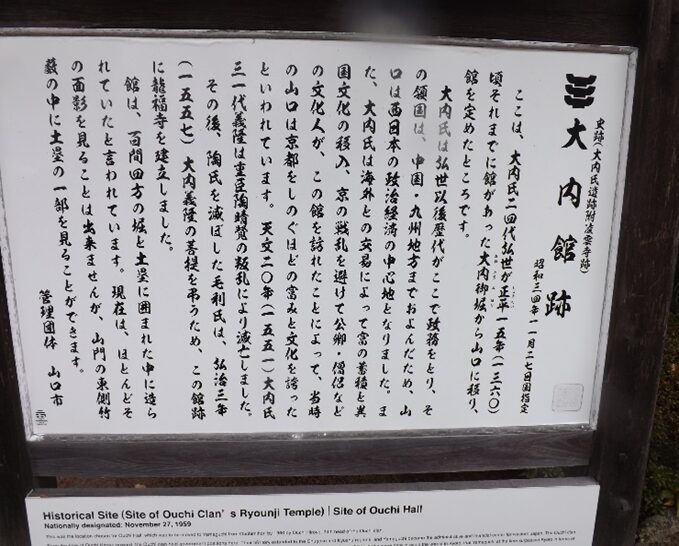

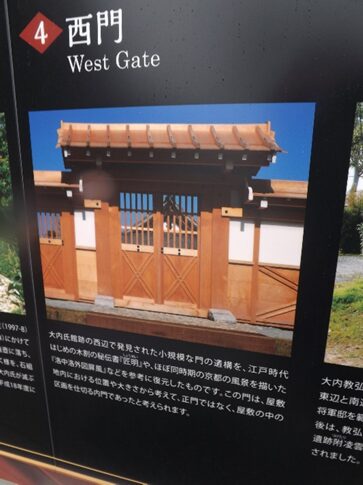

少し北側に行くと、大内氏館跡(龍福寺)と案内板

大内氏館跡の瑞雲山 龍福寺 毛利元就の長男隆元が、養父大内義隆の菩提寺として建立 それ以前境内は大内氏の館跡

参道 少し紅葉が残り綺麗

山門

山門をくぐると 宝現霊者大内氏の祖琳聖太子から三十一代の大内義隆に至る歴代の当主神霊をまつる龍福寺の鎮守

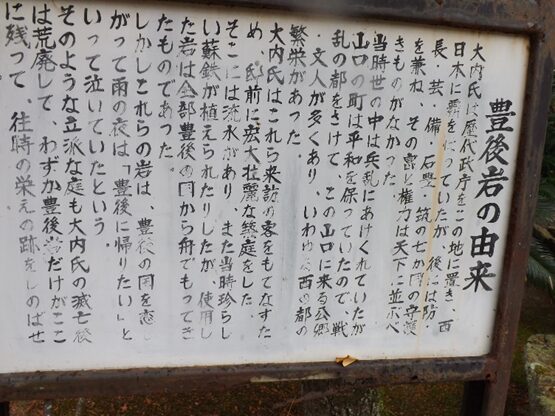

豊後岩

しあわせのかね

本堂への参道

従二位前七州太宰大弐 大内義隆卿主従之追善供養塔 平成十二年大内義隆の四百五十回大遠忌に主従の供養塔を建立。正面の宝篋印塔は長門市の大寧寺の義隆卿のお墓を原寸大に複製左奥の十三重の塔は義隆卿に従った戦死した、冷泉隆豊などの忠臣や公家の諸精霊の供養のために建立。

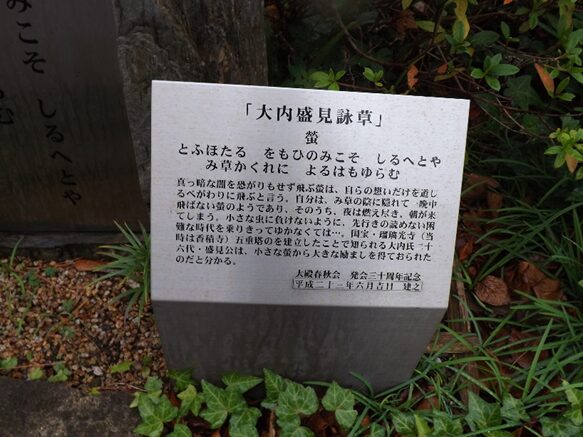

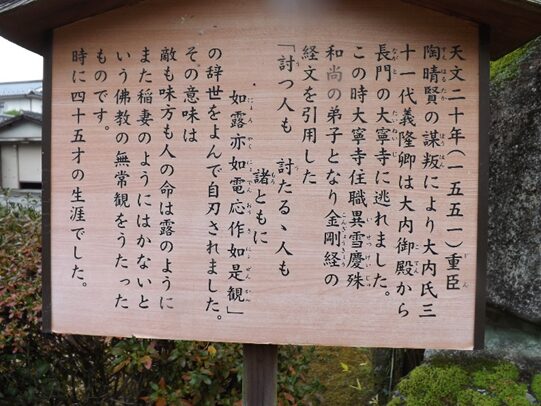

大内氏31代 義隆卿辞世の歌碑

龍福寺本堂(重要文化財)

境内の 古木

資料館

庫裏

本堂から境内の参道

石組井戸 直径は約1.2m:深さは約4m

龍福寺の外周

大内氏館跡(龍福寺)を見学して元の往還、下樫小路に戻る。往還の左に常栄寺の石山観音堂 境内の宝篋印塔

歴史は古いが今はこじんまりとしています

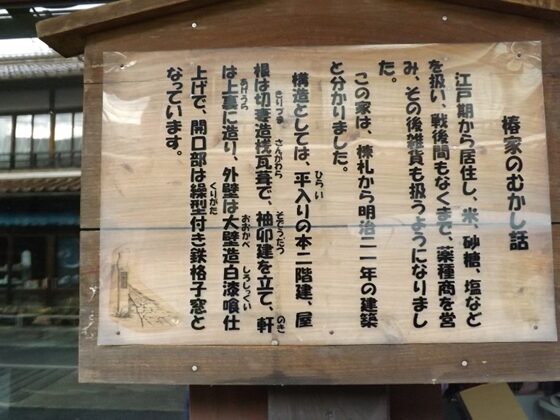

旧家の大きな家、山口ふるさと伝承総合センター「まなび館」

右手に 八坂神社・築山神社の鳥居

この付近は、大内氏二十八代教弘が15世紀中頃築いたと伝わる築山館跡。大内氏滅亡後荒廃した。

敷地内に 築山神社

大内氏遺跡築山の石碑 毛利輝元が大内義隆を祀るため慶長10年(1605)建立

敷地内に 組歌発祥之地の大きな碑 組歌は八橋検校(1614~85)が確立した等曲の根本形式で今日の等曲の創始。

敷地内の盃状穴が刻まれた巨石性のシンボルとして、死者をよみがえさせることや、豊作を願うことを意味する刻印と言われている。歴史は非常に古く昭和55年の発掘調査で、山口市大内「神田山石棺群」の箱式石棺墓の墓石に刻まれた盃状穴が最初の発見。

八坂神社本殿(重要文化財)600年前に大内弘世が京都から勧請した。本殿は三間社流造りで屋根は檜皮葺き

築山館跡の敷地で池は江戸中期まで残っていたが。土塀の土で埋め立てられた

中世の連歌師宗祇は

池はうみ こずゑは夏の深山かな と詠んでいる、

豪華であった庭の様子がうかがえる。往還沿いに一部の館の土塁の遺構が残る

往還を離れ東に入ると 山口市采香亭井上馨や伊藤博文など政治家や文人が交遊した料亭

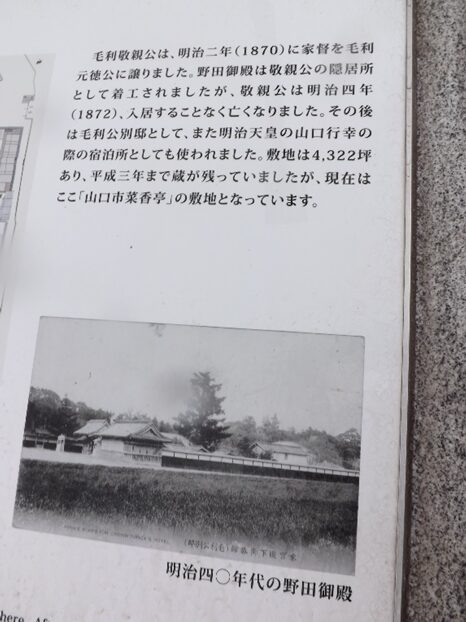

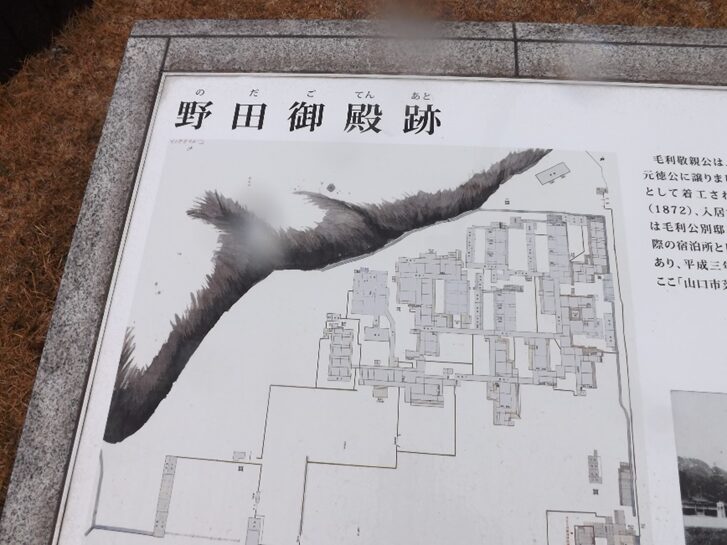

更に東に 豊栄神社と野田神社の大きな碑

野田神社の鳥居

鳥居の傍に建つ 野田神社能楽堂 昭和11年に明治維新70年記念事業として、長州藩主の末裔毛利元昭公により建立された毎年薪能が開催されている

野田神社

豊栄神社 毛利元就が一致協力の訓えを垂れた「百万一心」の文字を写し取った額が奉納されている

道を挟んだ南側には 今八幡宮 創建は定かでないが、大内氏が山口に移る以前からあった古社。大内義隆が寄進した銅製の鰐口が重要文化財として保存。

先ほどのところに戻り 采香亭の全景と中河原御茶屋跡の敷地山口中河原御茶屋の図

敷地に建つ明治維新策源地の碑

采香亭

長い廊下

玄関より邸内

西側より玄関を見る

西側

寄り道に時間をとったので往還に戻り北に急ぐ、9号線を横断して、上樫小路を進みます

浄土真宗本願寺派金谷山 光台寺

長屋門を改装した家なのか趣がある

一の坂川に架かる木町橋を渡り真直ぐ木町・天花の街並み。橋を左に行くと瑠璃光寺で明日見学します

橋からの一の坂川

緩やかな坂を上るが、これから山に入っていくが雨がつらい

木町の 人丸神社

天花三丁目114の表示この付近に 天花一里塚跡旧道は真直ぐ、新しい道は右に折れ橋を渡る

右に一の坂川の谷を見ながら上っていく

天花3丁目の集落

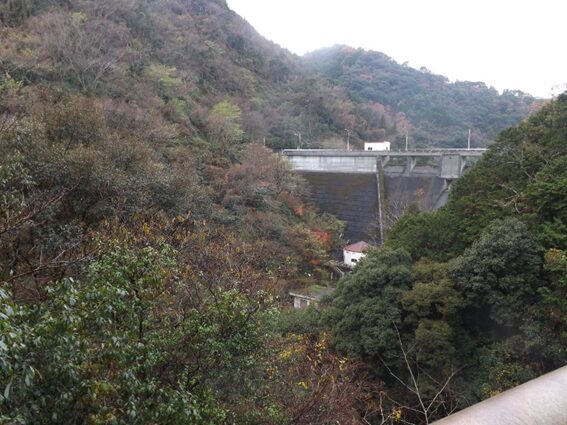

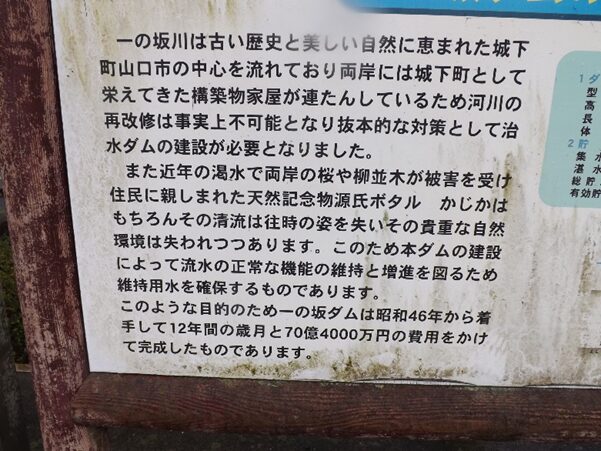

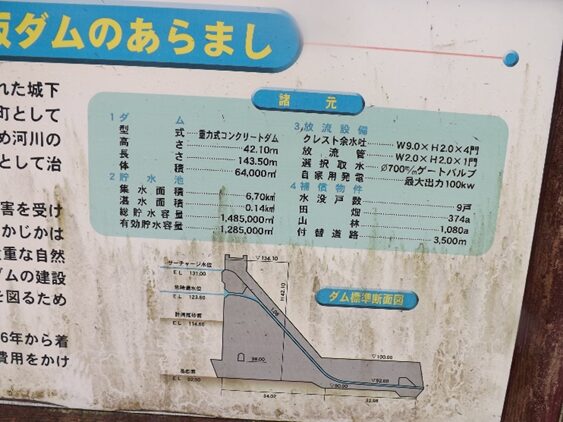

往還らしい旧道になってきましたこの先は一の坂ダムで、ダムに出ると旧道が消失、ダムの所で対岸に虹橋で新しい道に渡る。

旧道らしい雰囲気のある道をドンドン進みます。かなり深く入ってきました

ダムの手前に出ました、そこでビックリこの先通行ができない、旧道の入り口分岐に全く案内されていない、1.3㎞歩いてきたのに戻らなければ。とはいうもののおかげで旧道が歩けたのだからOKとする。正面の堰に上って対岸の渡るが、建物のとこら完全に金網で遮断しています

戻る途中で民家の方に道を聞き、前述の分岐まで戻らず少し近道をして対岸の新県道へ、県道に出た十字路分岐の角に・・・かな

正面の道を手前に来て十字路を左に、向かって右へ 右角に碑

この道は県道で、ダムで往還に合流する地点まで2㎞という意味だろう

途中右に 庚申塔と祠多分前述の旧道から移したのだろう

高台を走る県道から、先ほどダムに向かって歩いていた旧道が住宅の向こう山麓に見える

山口市街地方向を振り返る

幸い雨も止んだようで助かる。県道の坂を上っていく

ようやく前方にダムが見えてきました。左下に通行止めとなっていた、旧道と建物

一の坂川対岸に旧道が見えています。結構高い所の県道

一の坂ダムの新虹橋に着きました

ダムの擁壁に階段のようなのが見えます、時には施錠を開放したときあそこを上るのだろか、怖いな。建物の傍まで歩いてきたのだから満足

ダムから見る山口市街地

一の坂ダムから旧街道をみる、かつて厳しい一の坂川に沿った谷を登っていたと想像できる

ダム湖の錦鶏湖旧街道はやや向かって右手の湖に民家9戸と共に沈んでいる

約1㎞を左に湖を見ながら県道を進む

正面の山の右手辺りを越えていく

ようやく錦鶏湖も終わり

右手に 祠と庚申塔の石造り物

丁度庚申塔の前、道を挟んだ向かい辺りにダム湖に沈んだ旧道が出てきていたようですが、今はすでに廃道となっている

上天花町地区で、二つ堂東鳳國山登山口の表示

右手に石体 子安観音堂

この地に牧畠山吾棲岩寺があった。大宝二年(702)創建と伝わる。本尊が石体観世音菩薩。安産の神様として近在の人々にの尊崇されていたが、永禄十二年(1569)大内輝弘の乱によりことごとく焼失した。のちに近郷の人々により現在の小堂が建立された。お産の観音様と尊信を受けている。

その先で左の谷川に沿った道と、往還の石畳道へと分岐しています

往還から離れ左の谷川道を進み(寄り道)しますが、また少し小雨になっていますので心配。

錦鶏の滝へ

一の坂川の上流の谷に男滝・女滝の大滝で、男滝は高さ約60m、幅は約15mで白い布をさらしたような滝の水は岩にあたって散り涼しさをます。滝の傍に不動明王などの石仏がある。

瀧への入り口左に大きな石碑

谷川を上っていくと小さな滝がありますが、雌滝はまだ上です

雌滝への道は厳しく、雨でぬれていて危険、右の谷にでも滑り落ちたら大変

かなり登ったが滑って危険なので、前方の木の間に見えるのが 雌滝 と思って戻りました

そして矢印のあった雄滝へ、やはり同じような道ですが見えるところの展望台に着きました

展望台も朽ちて上るのは危ないようです。

そして矢印のあった 雄滝、これ以上入っていくのは危険なのでここから見る

元の分岐まで戻り往還登り口へ

往還石碑 天花坂口の石畳 天花坂口~六軒茶屋までの坂は急斜面で

「ここは一の坂四十二の曲がり、下りてくだされ旦那様」 と歌われた。

綺麗に敷き詰められた石畳、素晴らしい、幸い雨も止み最高

上り口近くの 石仏

一の坂四十二の曲がりに入り、 森の中をジグザグに石畳が続く急坂の難所で一気に標高576mへ登りつく、ところどころで広がるパノラマの景色は素晴らしく疲れを忘れさせてくれる。

坂の途中に建つ 御大典記念造林道の碑

曲がりくねった石畳、言葉で表せない写真で想像してください

このように形の違った石を並べるだけでも気気が遠くなる

石畳で無くなりましたが綺麗な道です

竹林の中の綺綺な街道

綺麗に自然を崩さないように整備されています

見事な石畳道

県道を横断

県道を横断、四十二の曲がり坂も頂上に近づいてきました

県道を横断した上から振り返る

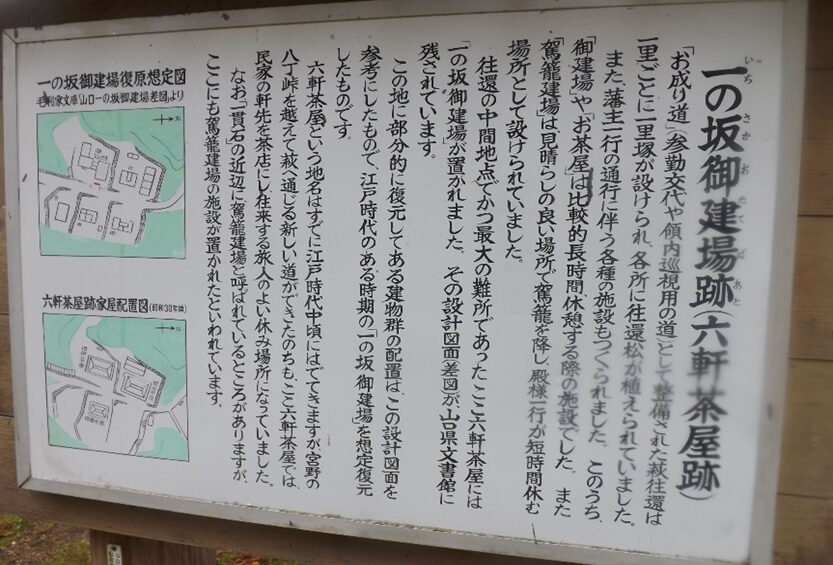

往還の難所一の坂の途中、一の坂建場跡:六軒茶屋

に着いたようです山口が遠望できる六軒茶屋の地に置かれた休憩所。駕籠立場と茶屋的建物4棟、仮屋2棟等が設置されていた。六軒茶屋には、民家もあり茶店も営まれていた。

右手に 御供中腰掛休所ここは足軽と呼ばれた、下級の武士たちが休息する場所として使われた

御側通り休所 藩主の道中に従った人たち(主として藩主の世話や 警固をする人たち)が休息する場所として使われたところ

一の坂御建場跡(六軒茶屋跡)

主屋と別棟座敷

主屋には「上の御煮立場」「当番の御手廻居所」が設けられ別棟座敷には藩主が休息する部屋として床の高さが一段高くなった「御座間」が設けられていた

御駕籠建場 藩主の駕籠をここに降ろすために設けた施設

御家老休所

家老職:重臣や上級の役人が休息する場所

御徒通り休所

藩主の道中に従った武士たち(行列の先導をしたり藩主の警固にあたる人)が休息する場所として使われていたところ奥に 仮建臨時の建物として「御馳走人」「御付廻り」「諸役人」「賄所」など設けられ、また土間には釜所が設けられ湯茶など沸かされたところ

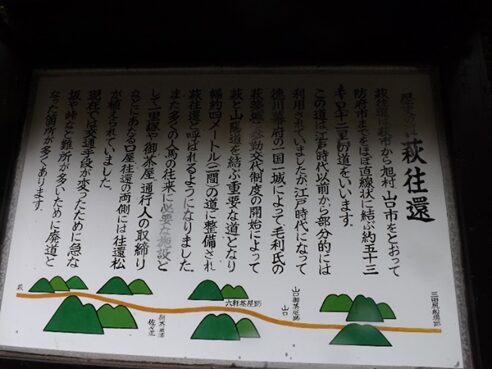

萩往還は、江戸時代の初め萩城と三田尻(防府市)の御舟倉を結ぶ、参勤交代の道として整備された街道です。

行程は12里(約53㎞)ですが、政治的に重要な道であったため、道幅2間(約4m)の大道として位置づけられました。そのため利用する人も多く、山口県の歴史にとって大変意義のある道と言えます。

しかし、中国山脈を最短距離で越えるこのルートには、険しい坂や峠が多く、道行く人たちにとっては苦労の多い旅であったと思われます。

途中には、石畳が敷かれ、御駕籠建場や御茶屋が設けられ復元された建物もあります。

遠い江戸に繋がるこの道を、武士や庶民そして憂国の志を抱いた維新の志士たちはどんな思いで歩いたことでしょう。

歴史の道を踏み締めて、その鼓動を確かめながらゆっくりと歩みを進めてください。 文化庁山口市

上より振り返ったところ

御建場跡を後にして上っていきます

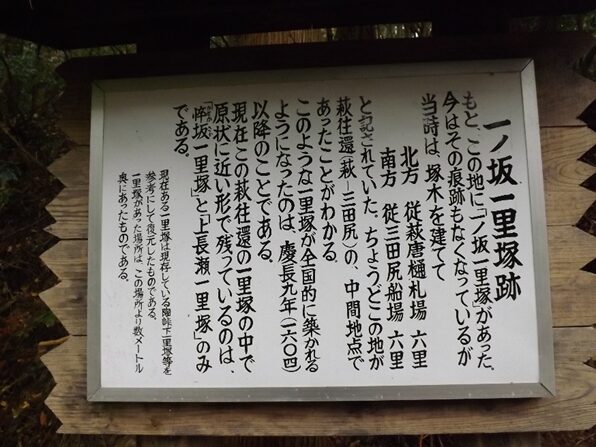

一の坂一里塚跡 萩往還の中間点

ジグザグしながら坂を進みます

山手側に3つの大きな岩があります、これを一貫石と呼んでいる

案内板だけですが、御駕籠建場跡

右手にキンチジミの清水跡

キンチチジミの清水

岩盤から水が湧き出ていて非常に冷たいので、飲んだら縮み上がるというのでこの名がついた。冷たい水を利用して、大正時代の初年頃(1910年頃)まで、醤油味と砂糖味の「ところてん」を販売していたそうです。

清水から少し下った先で県道に下る斜面の階段を降ります。すぐ先で県道より左に入る

斜面の階段を下ってきたところを振り返る。

すぐ先で県道より左に折れた往還を上っていく真直ぐ

真直ぐ上ったところ

上ったところで真直ぐの道を振り返ると綺麗

板堂峠

萩往還中最高の標高576m板堂峠はかつての旧道は、この後通る県道を挟んだ北側の国境の碑まで続いていたが、現代県道の開削で20ⅿ削られ深い切通になっていますので、旧坂を下りすぐ登り道になっています。

峠のすぐ先、道が上りと下りに分岐しています、標識に従って右に下る。

左の道は登山道でツキノワグマの生息地で、鈴屋・ラジオ等、音の出るのを携帯しましょう

この付近はクマが多いようです

県道で開削された切通で駐車場になっています。ここで階段を県道へ下ります。

石段を下ってきたところを見る

県道を横断して再び階段を上る口左が切通の県道、かつての街道は切通でなく、その頂点と頂点をむすんだ高さの旧道であったのだろう

階段の上から見ると、深い切通しが怖い、

板堂峠といい周防と長門の国境に当たる。国境の碑は、高さ2m余り花崗岩で「南 周防国 吉敷郡 北 長門国 阿武郡」文化五年戌辰十一月建立と刻まれている

手前に下ってきます新しい標識が建っています、怖い怖い

国境の碑前よりの下り

左からの県道に合流します

左の側道を進む

県道に合流して暫く県道を下る

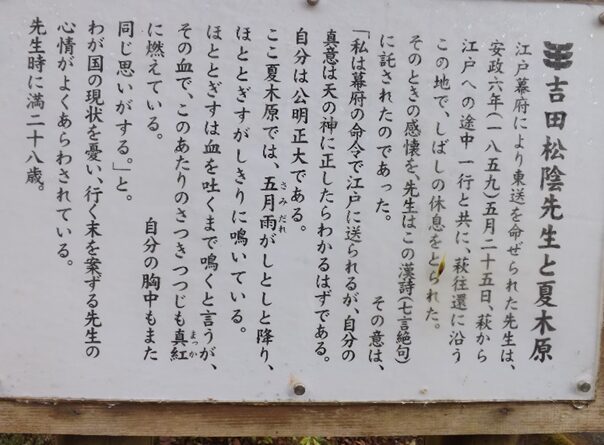

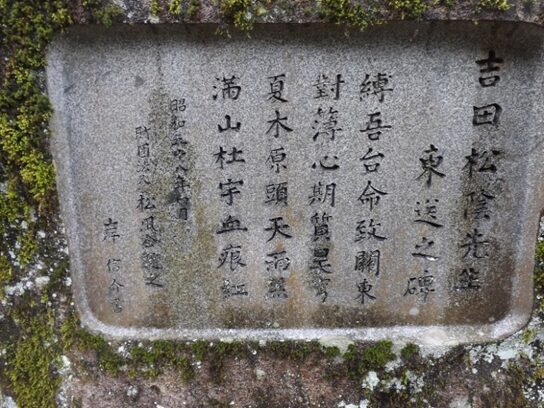

真直ぐ600m程下り右斜めに方向を変える左に 吉田松陰先生史跡小公園

史跡公園の奥に、夏木原交流施設の建物があります平成24年オープン 現在休止中となっています冬場は人は居ません

公園の奥は 氷室の跡

この建物が、レストランや宿泊施設があるようですが、冬場だけが休止なのかよくわかりません

付近には何もありません

時折雨が降りますが大したことない、県道に重複しながら緩やかに下っていきます。車も少なく助かる

左の山麓には民家が一軒、車があるから住んでいるのだろう

県道を1㎞ほど歩く間に左右の山麓に3軒もいずれも立派な家です

右手に 猿田彦

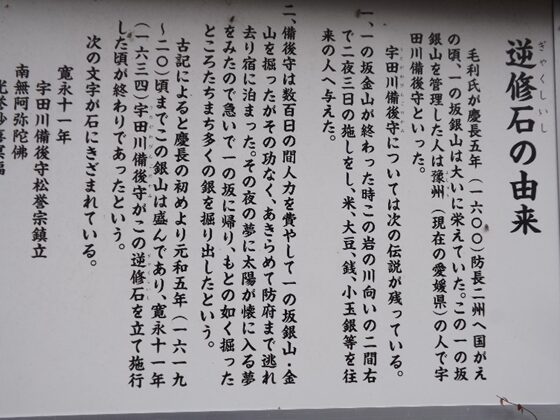

400m程先右手に割れた大きい石 逆修石

キンチジミの清水の説明板によるとこの付近に、江戸時代初期の頃開発され、寛永年間頃までの30~40年間稼働していた、「一の坂銀山」があったそうですが、銀山の遺跡の場所がよく分かりません。

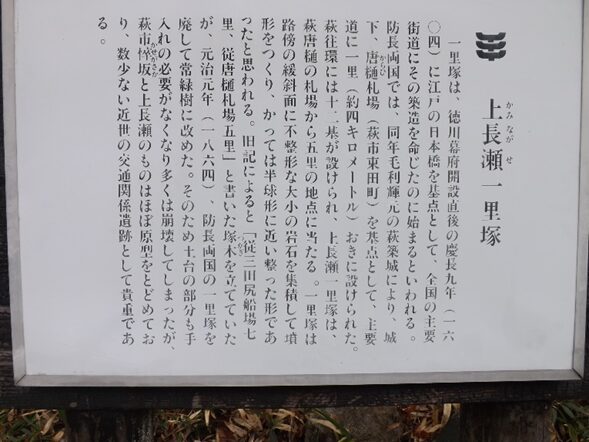

すぐ先に原型に近い 上長瀬一里塚 萩の唐樋札場(からひふだば)から五番目

長瀬地区に入り、左の長瀬川にそって県道を進んでいく

長瀬地区内で県道が右に大きくカーブする手前に、標識があります、左の山に上る往還があります左の坂を進む

左の坂を上った旧道、中の作への道

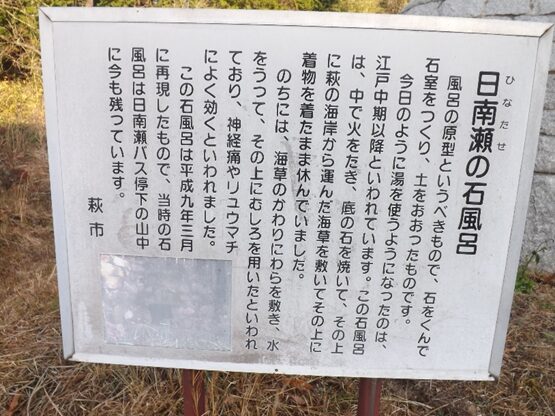

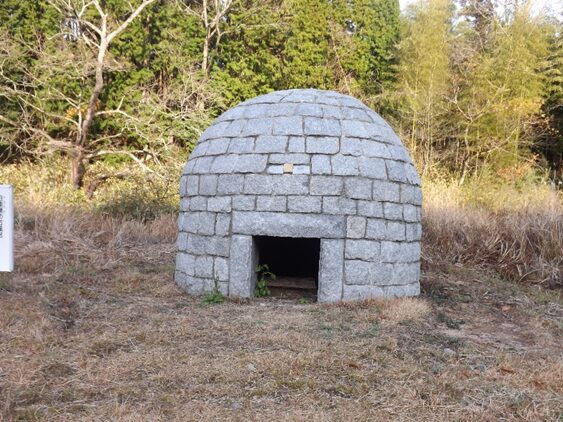

旧道を300m程進んだところ右手に日南瀬休憩所の建物があります。その手前に復原された

日南瀬の石風呂

石風呂の前の街道

休憩所と石風呂の裏側に

首切れ地蔵

石風呂の先、中の作への道を下る

やがて中の作の日南瀬橋跡 橋より坂を少し上ると国道262号線に合流します

橋を渡り右に上ってきたところを振り返り国道と合流。警察が何か取り締まっている

国道に合流して左へ、手前に歩く左角に 吉田松陰の碑

吉田松陰先生東送通過之地碑

国道を進み大きく弓なりにカーブしています

カーブしたところで左に入る往還が残っています

標識に沿って進みます。萩往還はさすがにこのように案内標示が充実していて迷うことがない

落ち葉の敷き詰められた足に優しい気持ち良い道です

やがて左からに道に合流、また日南瀬川にも合流します

合流したところ旧道を出てきたところを振り返る

300m程進んだ先、右から国道が合流

合流地点から振り返る、向かって右から出てきた

暫く左に日南瀬川に沿って板橋地区の国道を歩きます

萩市佐々並大迫標高264mの標識、萩市と言っても萩市街地にはまだまだ遠い

やがて日南瀬川が西(左)に離れていくやがて

右手の斜面上に 猿田彦大神観音様

佐々並市地区に入ったところ、右に標識はありますが、通り越す可能性がありますので注意してください

この地点で右に折れる旧道がある。真直ぐ国道を進と道の駅がありますが、佐々並市の宿場跡の街並みから外れます

宮ノ峠 国選定重要伝統的建造物群保存地区の碑 峠という感じはありません

旧道をくだっていく

途中萩往還の標識

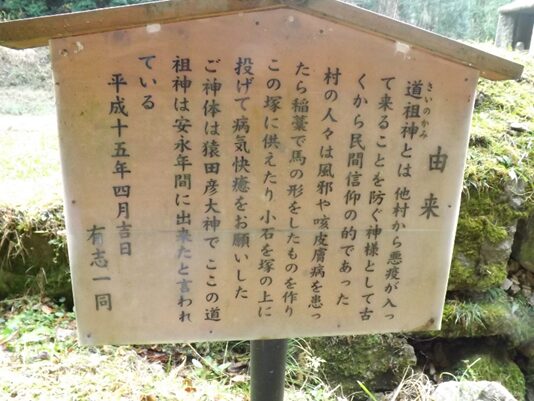

下る途中左にこんもりとした山に 道祖神

道祖神の横の街道

道祖神から振り返る

下った先に民家が見えてきました

民家の横に街道は下っています

左の民家の過ぎたところで左から舗装道が合流。往還は真直ぐ

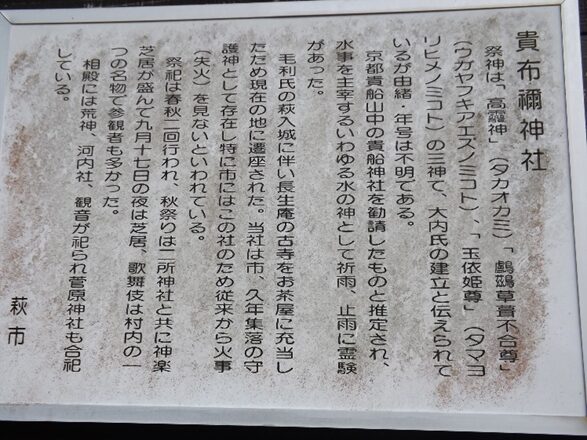

合流した右に 貴布禰神社

チョット疲れたので拝殿まで寄りません

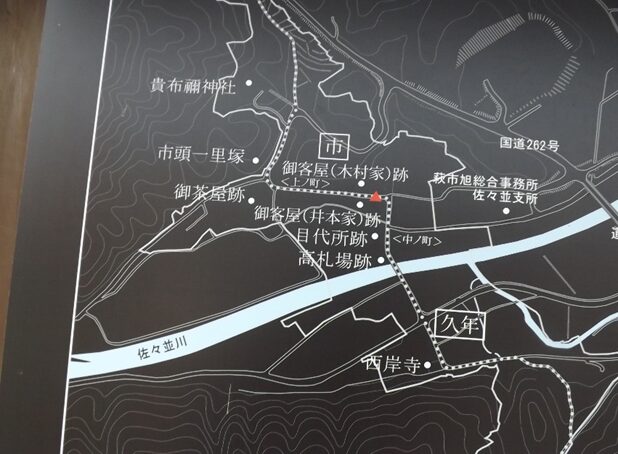

貴船神社のすぐ先右に ささなみ市頭一里塚跡基部の部分が残っているようです

一里塚のすぐ先で分岐します。佐々並宿は左に曲がる。ここは宿の東端であったようです。

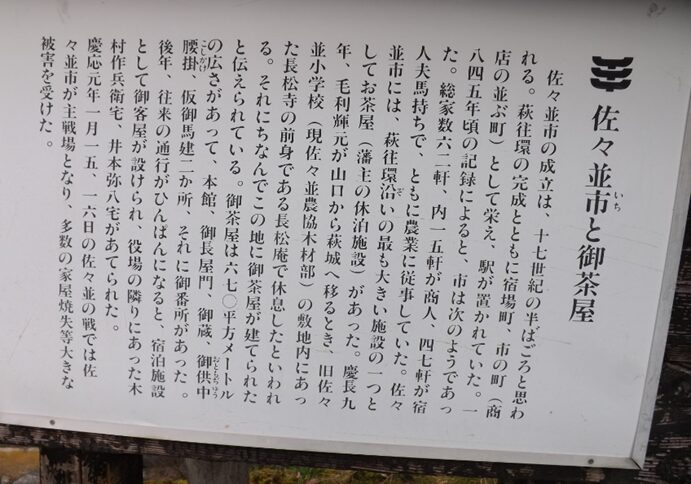

正面の角は 佐々並御茶屋跡 遺構は何も残っていません

御茶屋は廃藩とともに廃止され、その建物は明治12年(1879)に佐々並小学校の校舎として利用されましたが、明治19年(1886)に解体されました

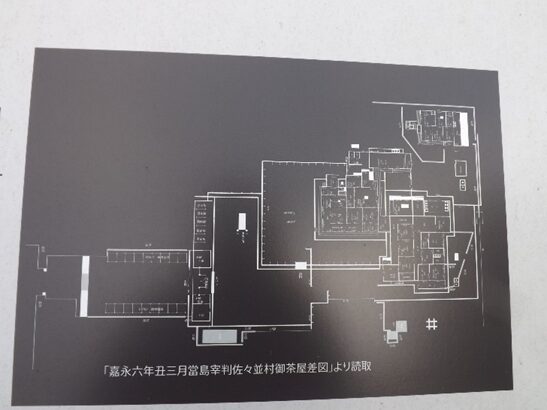

佐々並御茶屋跡を見る、図面を見ると大きな茶屋であった

佐々並宿は、弘化二年(1845)には62軒を数えた。明治九年(1876)前原一誠らの萩の乱で宿が戦場となり多くの建物が焼失した。お茶屋跡を振り返る

御茶屋から200m程進み、宿は右に折れる鍵形に曲がっている。宿の面影が残る素晴らしい宿の街並み

大野家、安村家、青木家っと江戸末期の建物が続く

宿半ばで右に折れるつじをふりかえる

200m程進んだ先で右に折れる、道の真ん中のコンクリートは宿場の道の中央を流れる小川の跡か。

佐々並市宿

国選定重要伝統的建造物群保存地萩市佐々並市伝統的建造物群保存地区

佐々並市の集落は、萩市街から南東へ約十五㎞離れ、中国山地の山間を流れる佐々並川の南北両岸に広がる。

慶長九年(1604)萩へ入府した毛利輝元は萩藩内の主要街道として、萩と瀬戸内海側の三田尻を結ぶ萩往還(約五十㎞)を整備した。

佐々並市はこの時設置された宿駅の一つで、慶長年間に藩主が休泊する「御茶屋」を起点に「市(いち)」から「久年(くどし)」にかけて六十数軒の民家が立ち並ぶ街並みが成立していた。往還沿いに茅葺の民家が建ち並び周辺には田畑が広がっていた。

街並みには「御茶屋」とともに、上級藩士などが宿泊する「御客屋」や人馬継立てをおこなう目代所があり、江戸時代を通じて、萩藩の宿場町として維持された。

保存地区内には、幕末から近代にかけての茅葺や赤い石州瓦で葺かれた主屋が残り、萩往還に沿ってまとまりある街並みを形成している。街並みに下る往還沿いには棚田の石垣が多く残り、山から集落に引かれた水路とともに、山間に立地する集落の独特な景観を形成している。 〖宿案内説明文より〗

右に折れた街並み

右に折れた先から鍵の辻を見る

右に折れたすぐ右の建物

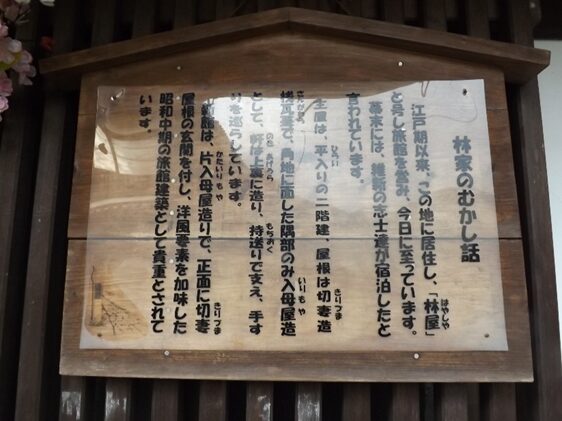

現在林屋旅館、一日一組限定、佐々並市に唯一の宿泊施設

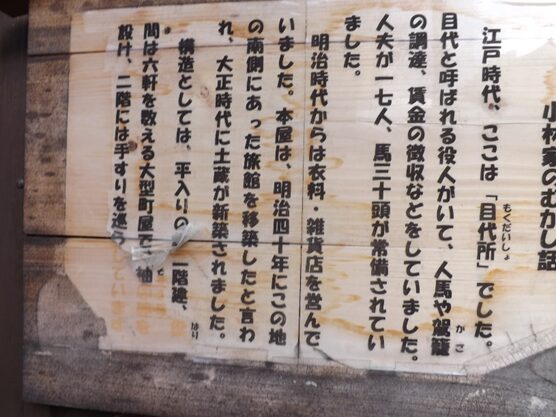

目代所跡の小林家

現代佐々並ご案内処として開放しています。ここで休憩してお茶を頂きました

佐々並川に架かる橋を渡り宿を出る 橋の手前はかつての高札場跡

左の郵便局の先、交差点を越えたところで、本日は終了

郵便局の前から振り返って宿を見る

郵便局のすぐ先で車道の交差点に出るので、左に折れて暫く歩くと道の駅があります。街道ではありません

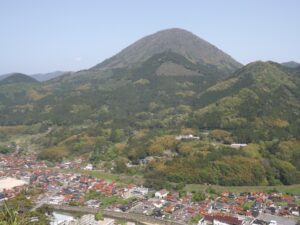

道の駅からの、佐々並市宿の全景 国道からはかなり離れています

道の駅の佐々並バス停からJRバスで山口に戻り国際ホテル山口に宿泊、明日一日山口市街の史跡を回り、明後日佐々並より萩へ歩く。

本日の距離 44.597歩 26.75㎞ 1467kl

コメント