2022年12月21日(6日目)

朝から雨、結局佐々並~萩までの往還は雪も残っているようで次回に歩くこととします

萩市内昨日に続き史跡巡り

本日は萩市内の東側、旧松本村(椿東)からスタート

【椿東】

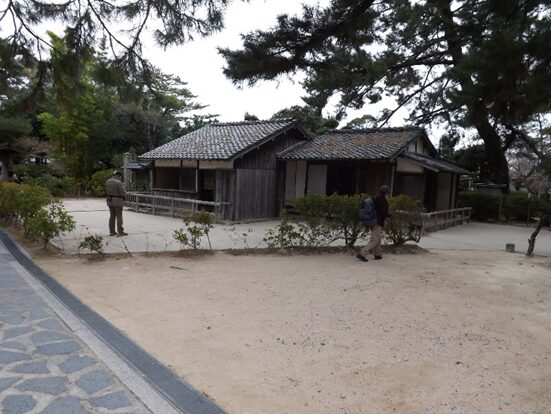

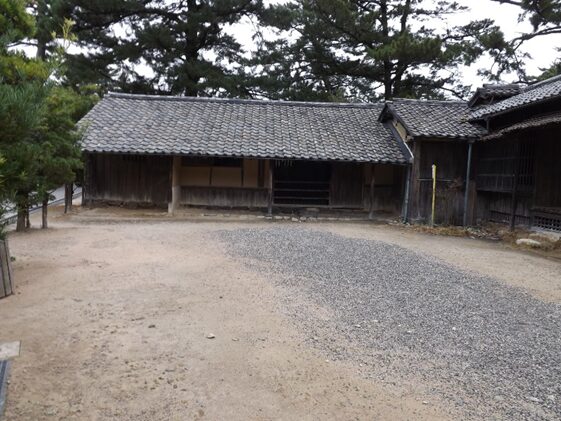

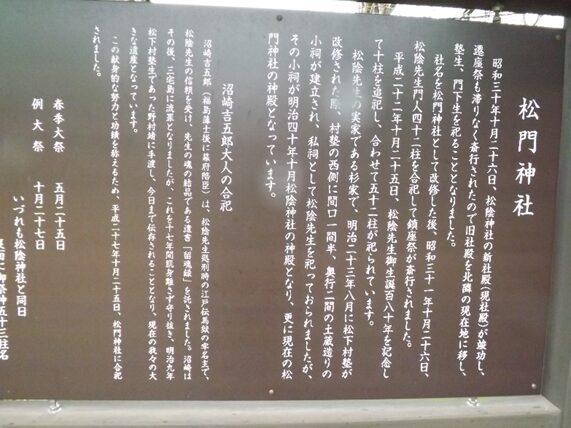

明治23年創建、吉田松陰を祀る 松陰神社 の正面

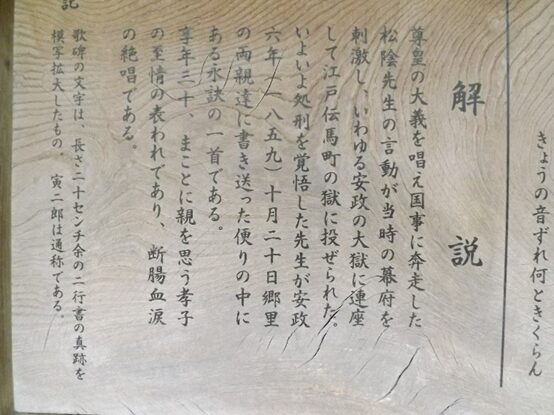

松陰辞世の句碑

親思う こころにまさる 親ごころ

きょうの音づれ 何ときくらん

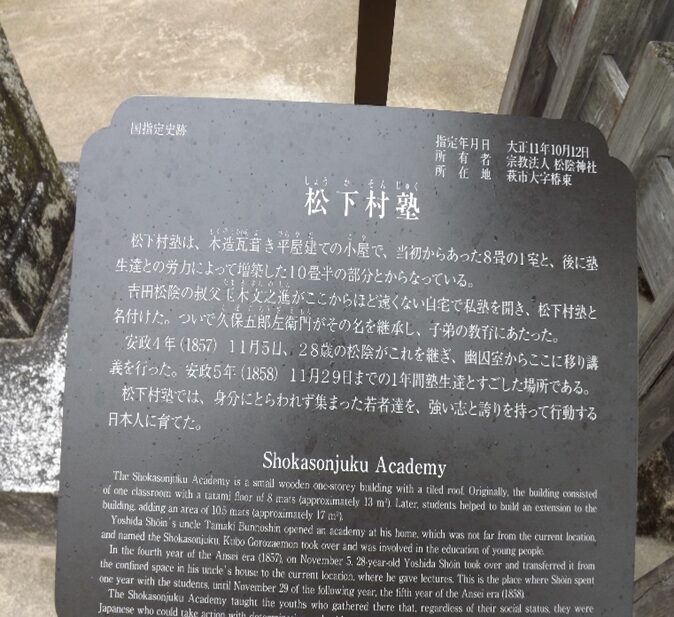

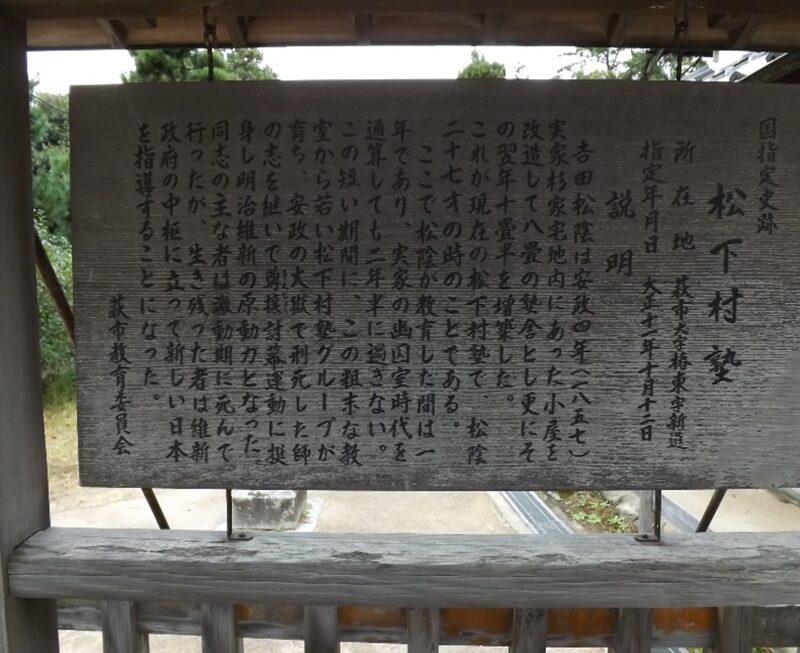

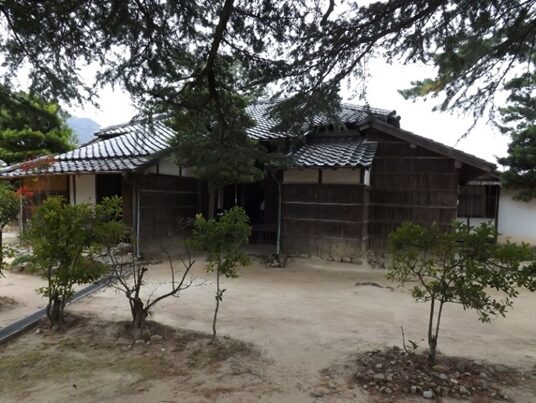

松下村塾

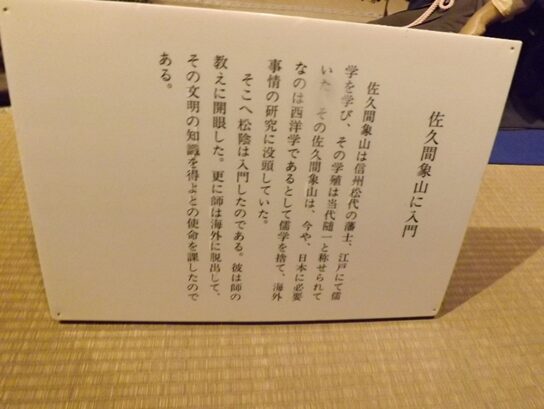

萩の三角州の東、阿武川を挟んだ外、松陰神社境内にある。木造瓦葺き、平屋建て50.90平方メートル。八畳の一室と後に増築した十畳半の部分からなる。松下村塾は元々、叔父の玉木文之進が自宅で開いた私塾であった。

松下村塾及び杉家の増築部

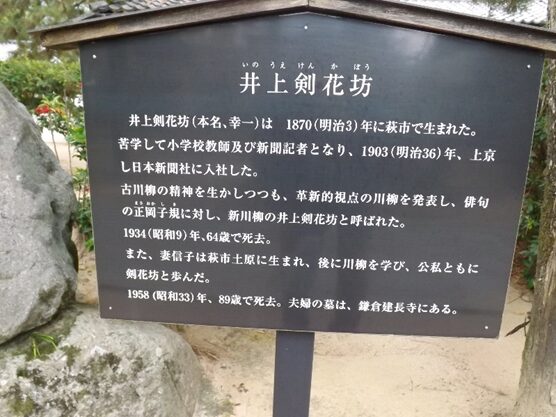

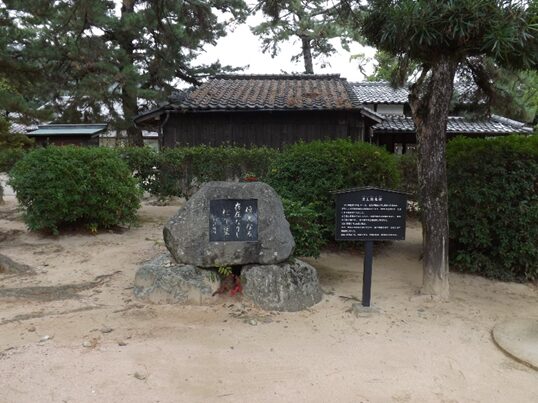

松下村塾の傍に建つ 井上剣花坊の碑

松陰神社鳥居と拝殿

雨が降ってきました

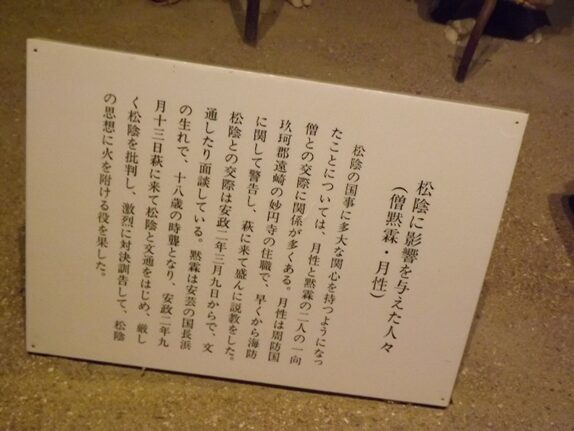

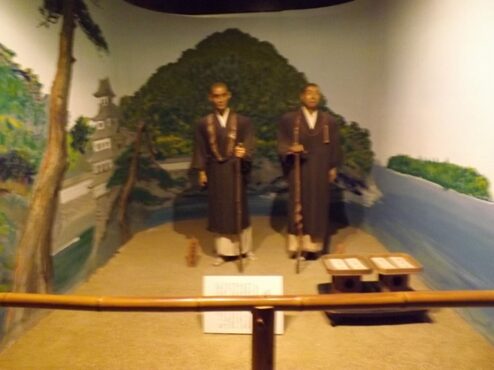

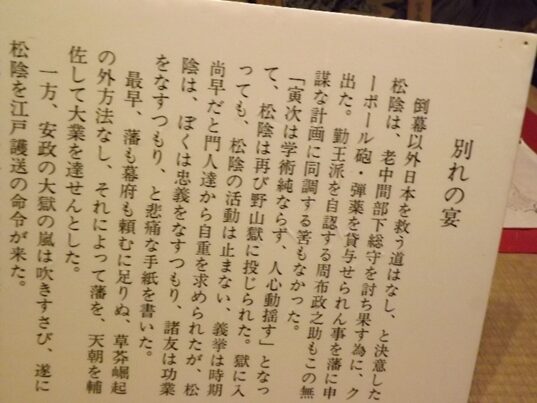

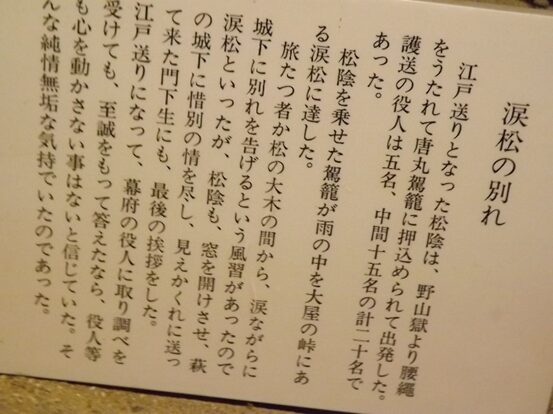

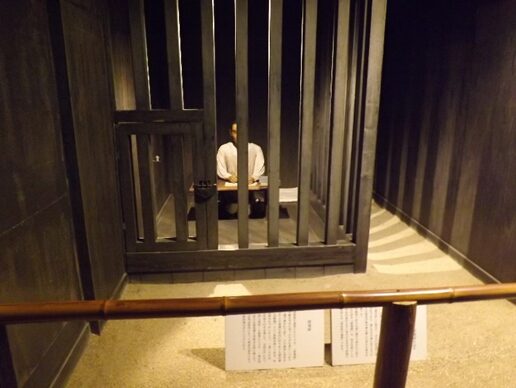

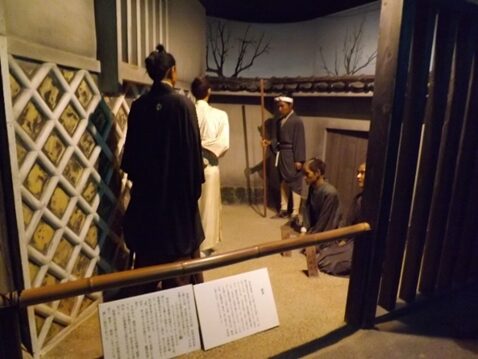

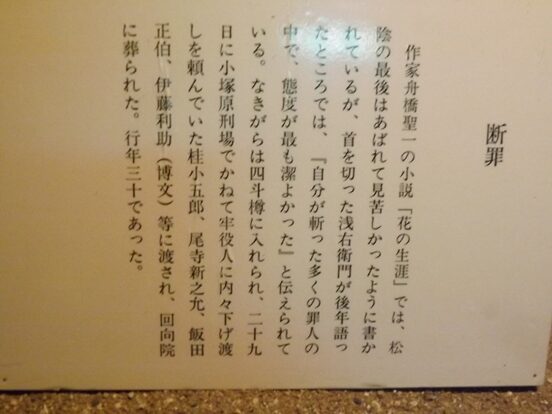

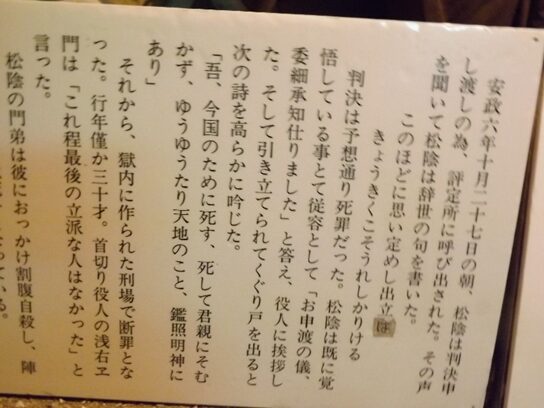

吉田松陰歴史館に入り松陰の流れの人形を見る

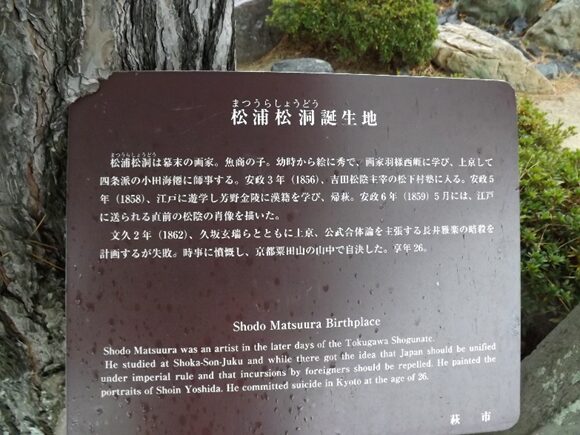

松陰神社前に立つ 松浦松洞誕生地

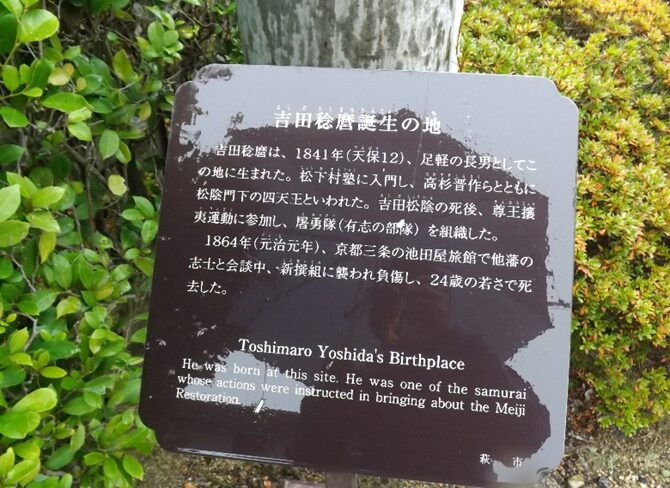

松陰神社を左に沿って北に進むと松陰門下の四天王と言われた 吉田稔麿誕生地の碑

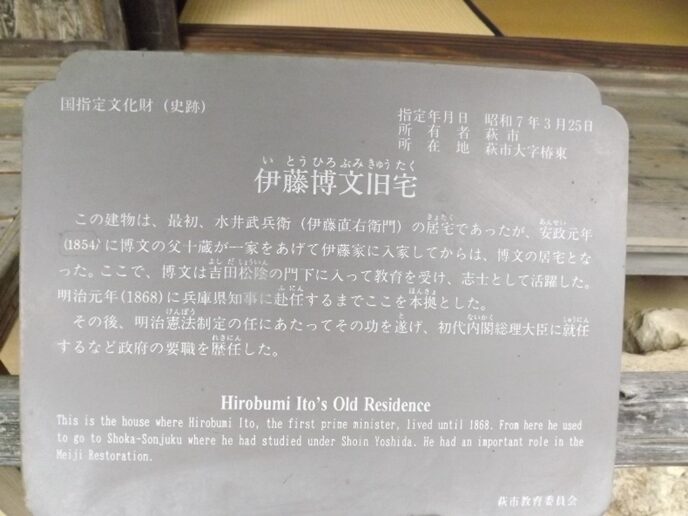

吉田稔麿生誕地の少し先、左T字路右に少し入ると、伊藤博文旧宅

伊藤博文旧邸 藁葺き屋根の質素な27坪の足軽住宅。隣接地に平成10年に東京から伊藤博文の別邸の玄関・大広間・離れ座敷の三棟が移築されている。

邸内

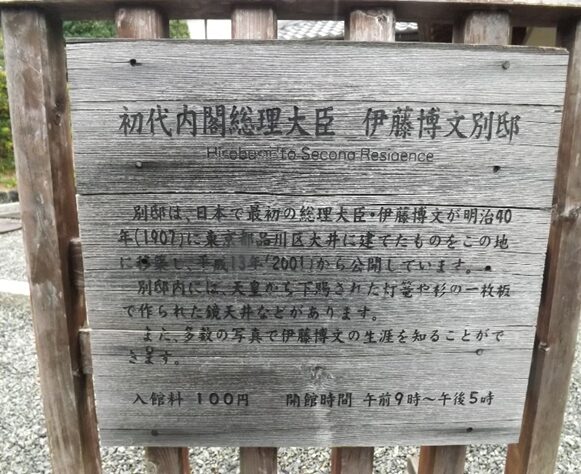

東京から移築された別邸の一部明治40年伊藤が建てた豪壮な木造建築

少し道を入ると、椿東の萩焼の窯

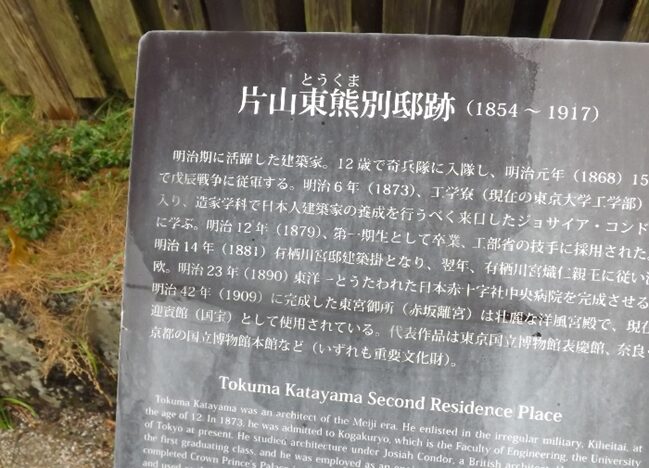

元の道に戻り進むと右手に 片山東熊別邸跡の石碑

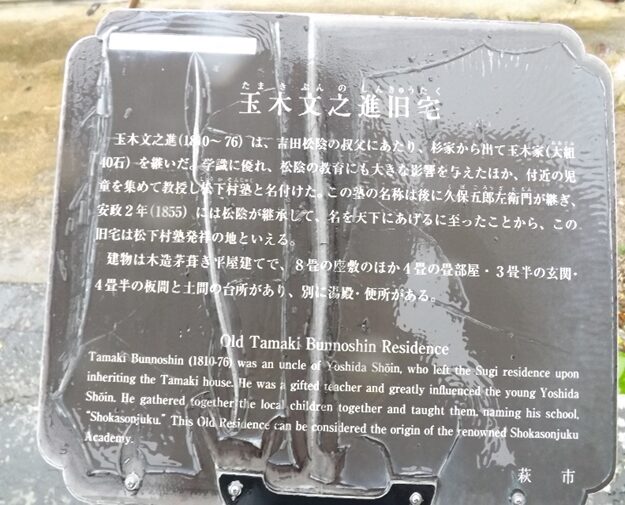

少し先左T字路の左、藁葺き屋根の 玉木文之進の旧宅

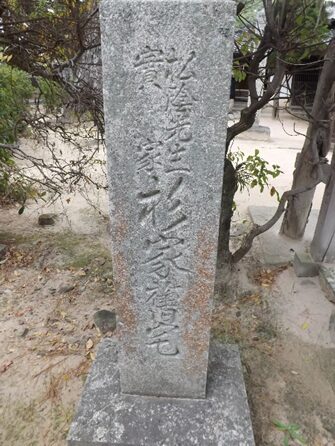

旧宅の前に立つ 松下村塾発祥の所と刻む石碑 玉木文之進旧宅の石碑

玉木文之進旧宅 当初はここで私塾を開く

吉田松陰誕生地への石碑

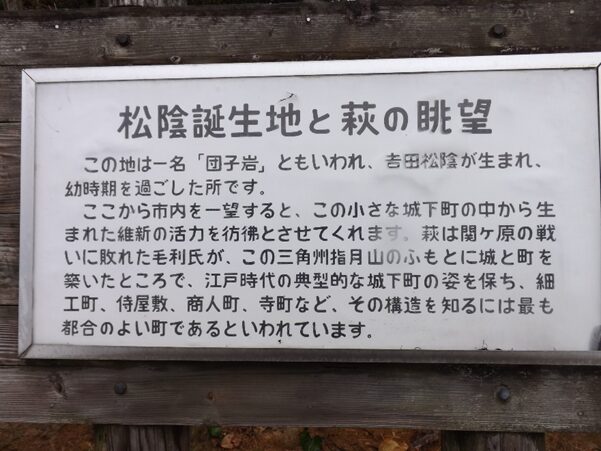

玉木文之進の前の道を右に折れる角の石碑を上ると、団子岩と呼ばれる小高い山に上る舗装の坂道

坂を登っていくと 松陰誕生地跡や吉田家の墓所が並ぶ、手前左に 高杉晋作草庵跡の石碑 文久三年(1863)東行と号し一時草庵を結んで、松陰を偲びながら世捨て人となった時期の跡。如何に松陰に心酔していたかよくわかる

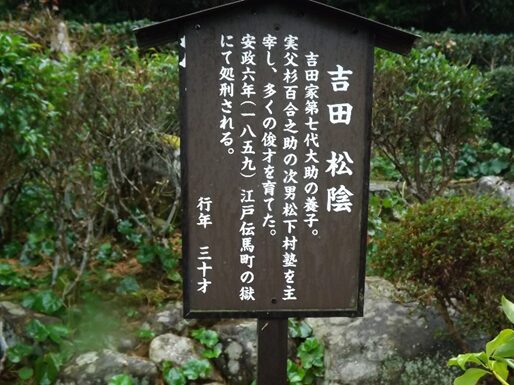

吉田松陰並びにその一族等の墓所については2回目の時に個々に詳細に載せます

杉家・吉田家全体 吉田松陰の墓は向かって左端木の右

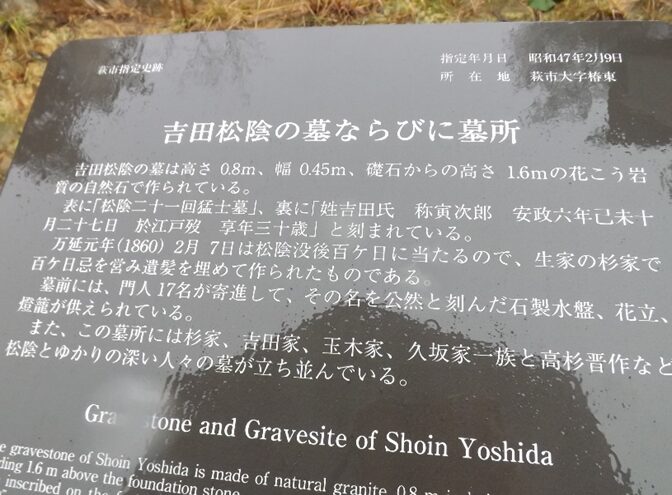

吉田松陰の墓

松陰の墓下には遺髪が埋葬されている。高さ80センチの自然石には「松陰二十一回猛士墓」と墓碑に刻まれている。また、門人十七名が墓前に寄進した、石製水盤、花立、石灯籠。師の墓を囲むように門下生たちの墓が並ぶ

墓所と松陰誕生地の間に建つ、吉田松陰と金子重之助の銅像安政元年(1854)下田からアメリカに密航しようと失敗遠く世界を見つめている姿。弟子の金子は膝をつき望遠鏡をもって松陰に寄り添っている姿の立派な銅像

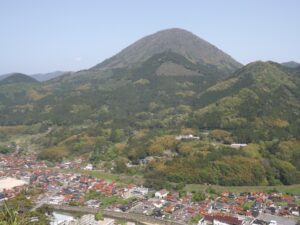

誕生地から萩城下を望む、指月山と城下、日本海の風景は絶景。残念ながら雨で霞んでいる。

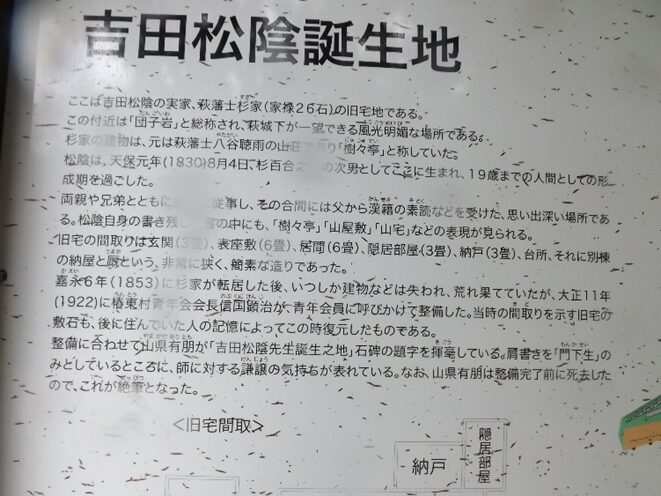

吉田松陰誕生地

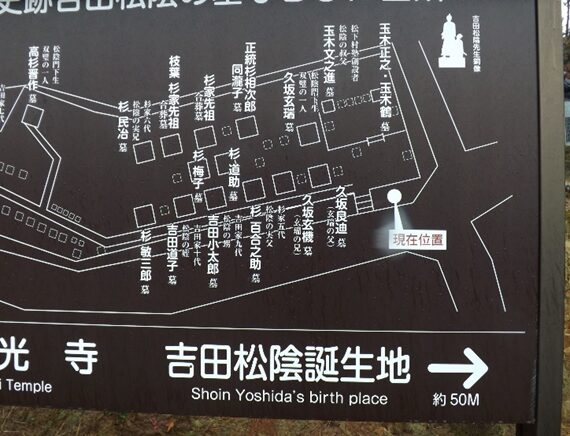

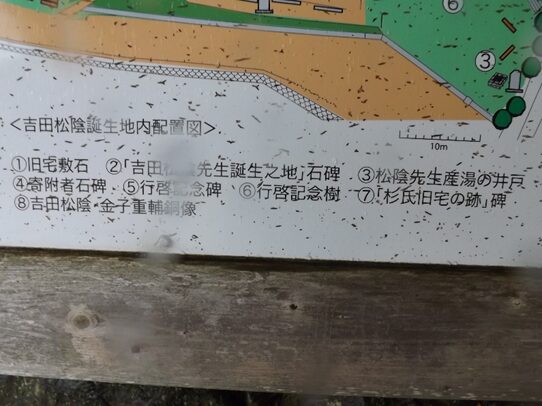

誕生地の配置図

団子岩の全景、この道を左に下って東光寺へいきます

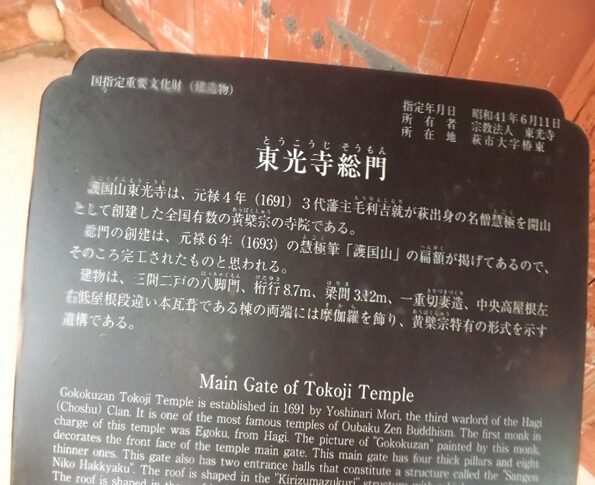

黄檗宗護国山 東光寺

元禄4年(1691)長州三代毛利吉就が萩出身の名僧、慧極道明を開山として創建した全国屈指の黄檗宗の名刹。「護国山」の額がかかる朱塗りの総門を潜る雨だったので折角の朱塗りの色が出ません

東光寺は、霊椿山大照院と並ぶ、萩藩主歴代の菩提所

境内から見た総門

大きな宝篋印塔が建つ

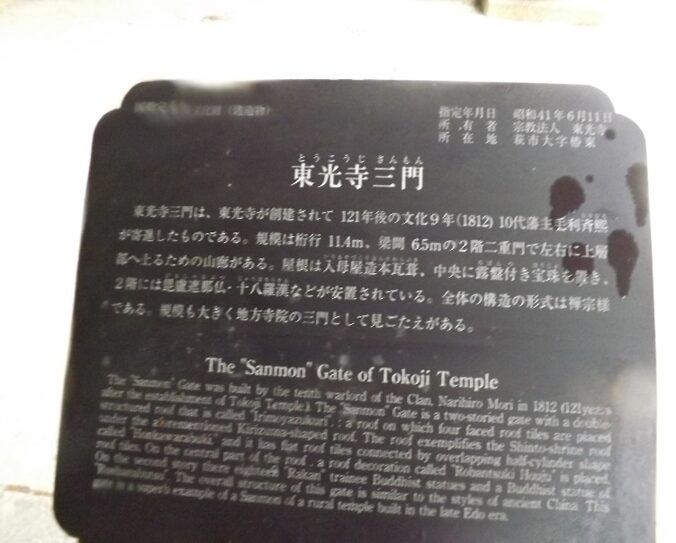

総門の先に 二階二重門の三門

内側境内から見た三門

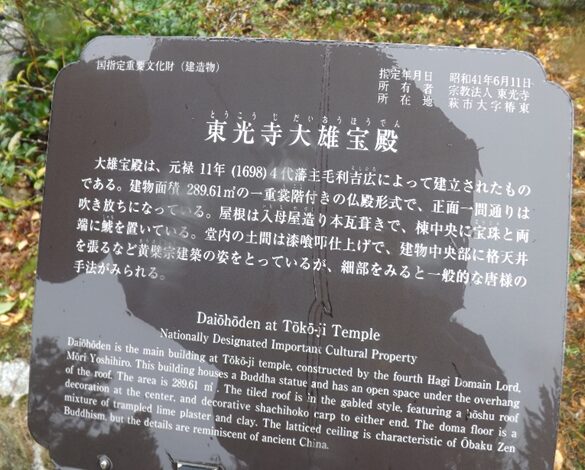

更に 大雄宝殿何れも中国風の豪壮な建物

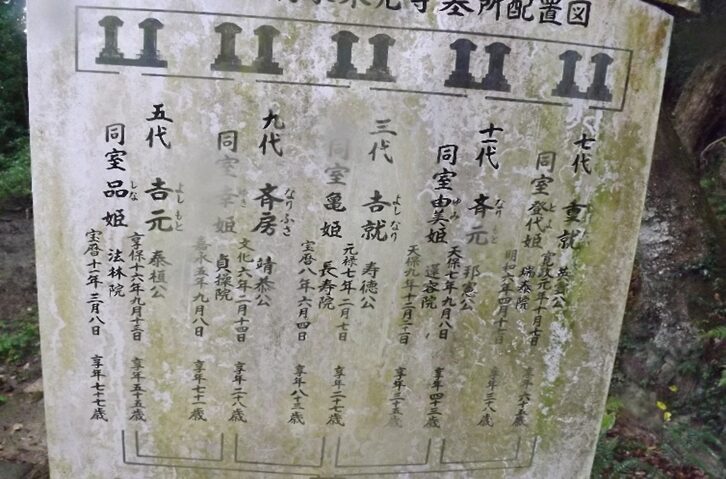

毛利家墓所

大照院の墓所には初代秀就のほか、二代から十二代まで偶数代の藩主があり。東光寺には三代から十一代までの奇数代の藩主の墓が並ぶ。墓前には家臣たちが献納した石灯籠四百九十四基が整然と並びその美しさに驚く。

八月十五日の送り火には灯籠に火が灯され幻想の世界となる。一度見てみたいものです

藩主夫人や一族の墓が見事の綺麗に並ぶのは壮観

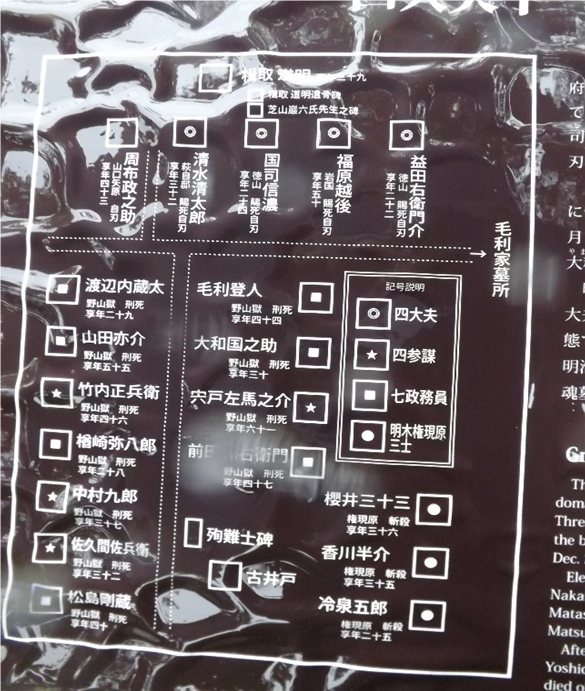

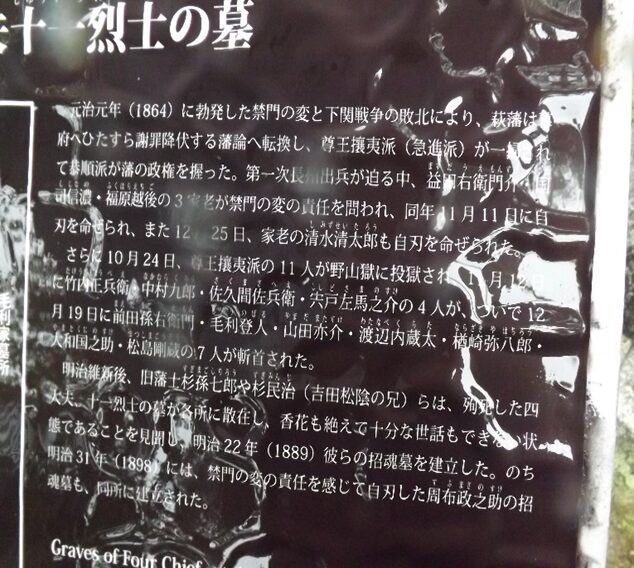

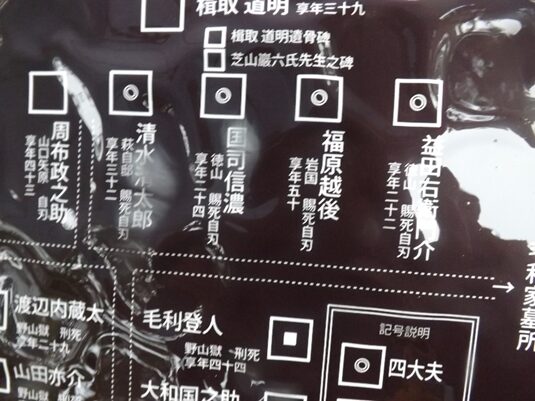

藩主墓所から出た広場には幕末から禁門の変に関係して死んだ 殉難十一烈士の墓、維新志士慰霊墓八基が並んでいる。全て、非業の死を遂げた重役、家臣たちで、せめて藩主の墓所近くで祀られていることにより、霊は慰められているだろう。

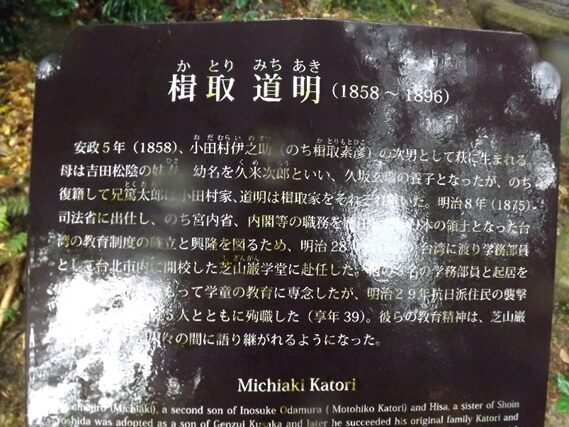

5人の重役の墓の背後に 楫取道明の墓

吉田・杉家の見学、また東光寺の見学も終わり。阿武川の松本大橋東詰めを南に進んだ左に、小さな公園が

品川弥二郎誕生地の碑

官僚・政治家で松下村塾に学ぶ、明治33年(1900)死去、58歳

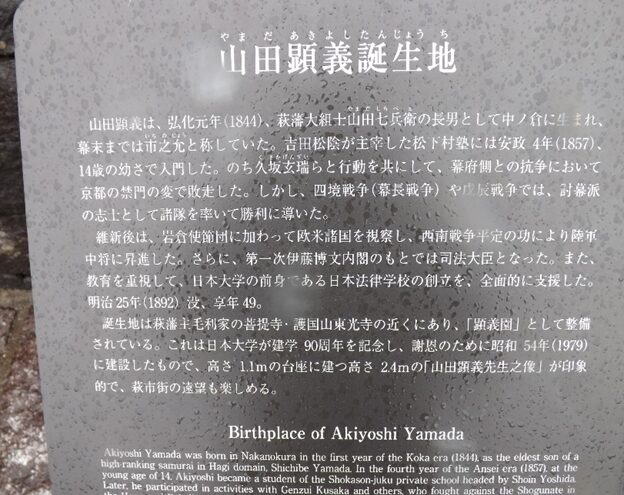

山田顕義誕生地 松陰神社の北側の月見川に沿って北東に坂を登って中ノ倉地区の北に

山田顕義誕生地碑

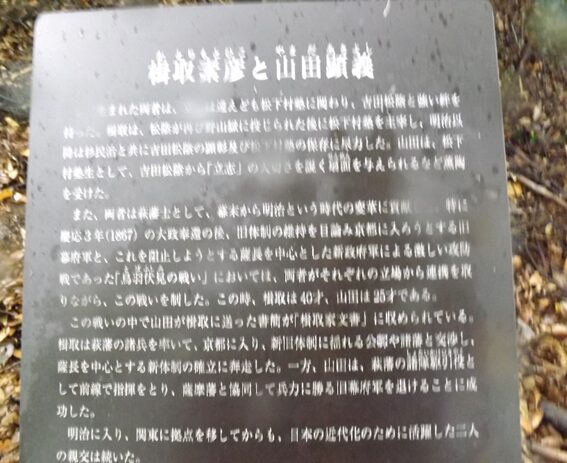

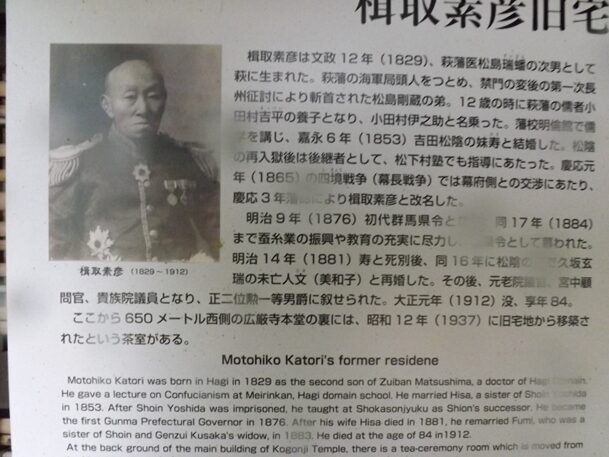

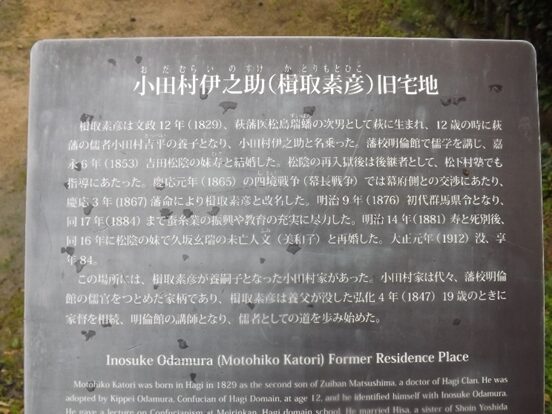

更に坂を登っていくと 楫取素彦の旧宅地

吉田松陰と関係が深い楫取素彦(小田村伊之助)建物のむこうがわから下って行って、山田顕義と行き来していたようです。

楫取素彦旧宅地入口

元の上ってきた道を下っていく

次にJR山陰本線に沿って国道191号線を北へ、萩市内中心部から北東に約5㎞の

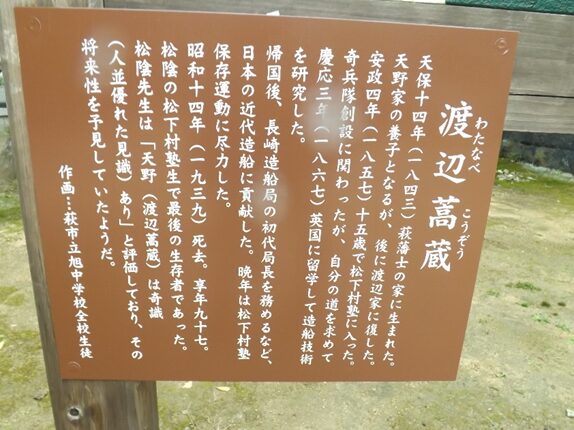

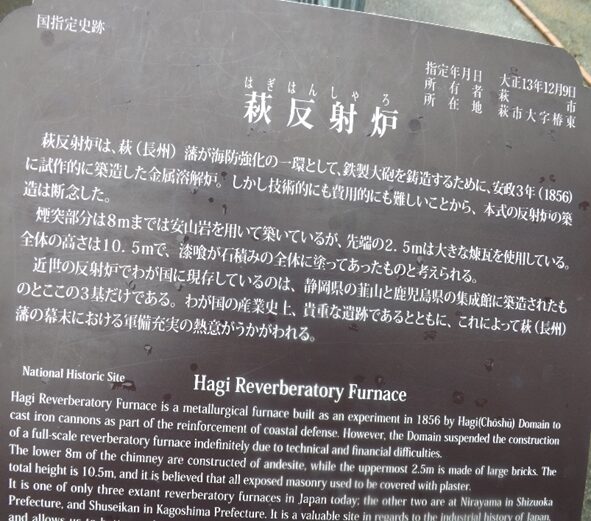

史跡 萩反射炉へ

国道より右手の少し高台に建つ

反射炉の高台から見た 恵美須ヶ鼻造船所跡

国道から見た高台に建つ反射炉

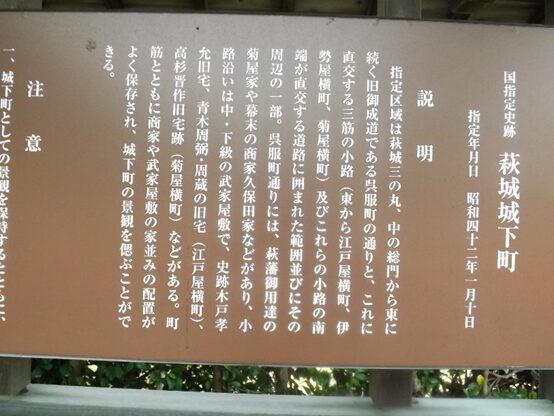

反射炉を見終わり、まだ少し時間があるので萩市街地の【南古萩の旧城下町】に行く、萩を訪れた観光客は必ず行くところである。東から、江戸屋横丁・伊勢屋横丁・菊屋横丁。

江戸屋横丁の通り

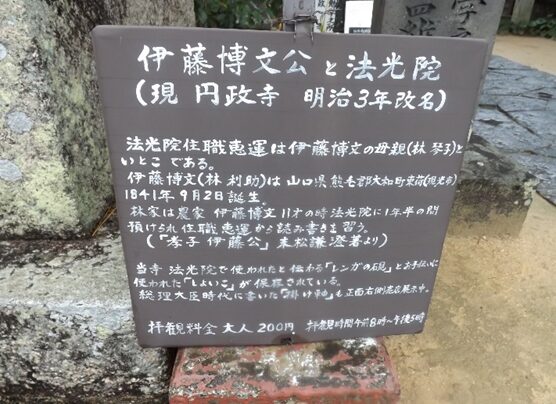

かつて二軒の寺があった、一つの「法光院」は円政寺に合併されている

真言宗月輪山 円政寺 建長6年(1254)大内氏の祈願所として周防山口に創建、のち萩に移った。境内の金毘羅社の拝殿の欄間には十二支が刻まれ、朱色の天狗の面がかかっている。境内では、幼い高杉や伊藤、桂などが遊んだという。

円政寺の正面 高杉晋作・伊藤博文両公幼年勉学之所、金毘羅社・円政寺

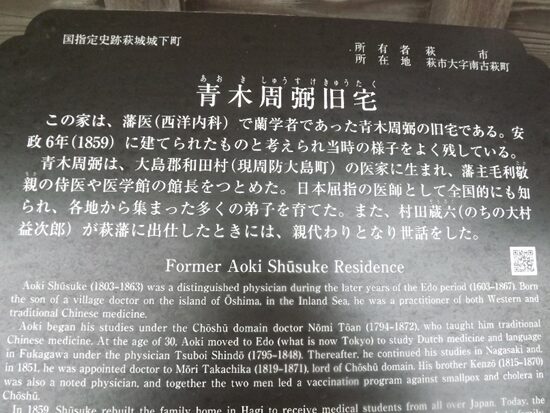

江戸屋横丁を北に進んだ左に藩医・蘭学者であった、

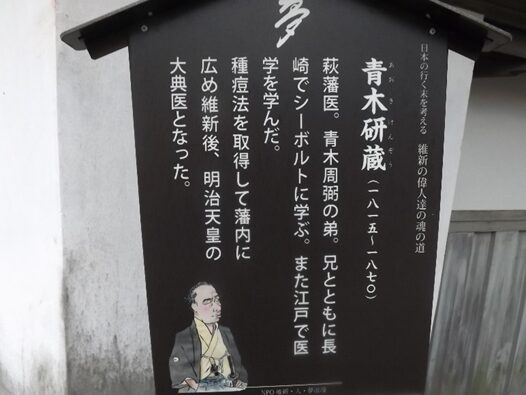

青木周弼・研蔵兄弟の旧宅

藩校明倫館に西洋医学所を設け後進の育成に努め、十二体の人体解剖をしたことで知られている。文久3年(1863)61歳。弟の研蔵は維新後、明治天皇の大典医に任じられたが明治三年事故で亡くなった。

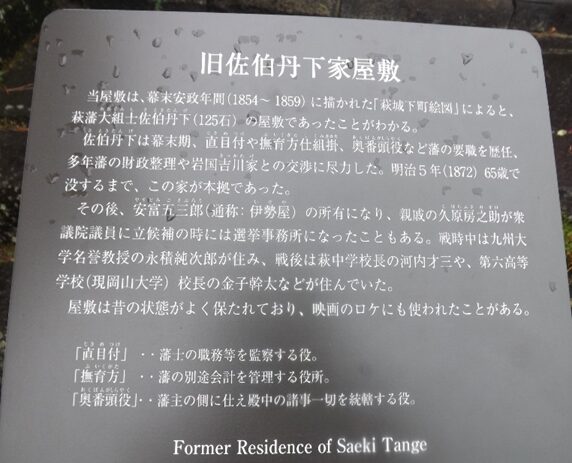

並びに 旧佐伯丹下家屋敷

萩藩大組(125石)、昔の武家屋敷の面影がよく残っているそうですが、表門が閉まっていたので中が見れなかった。

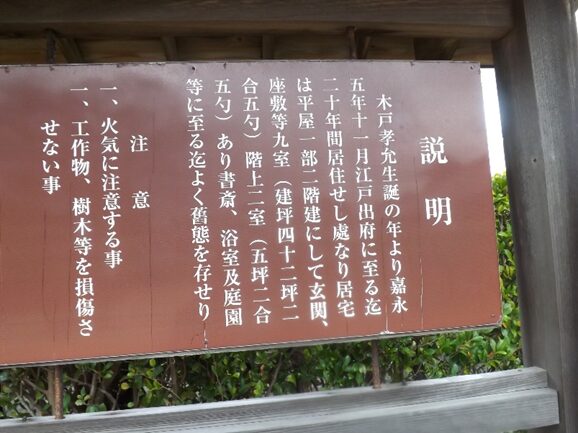

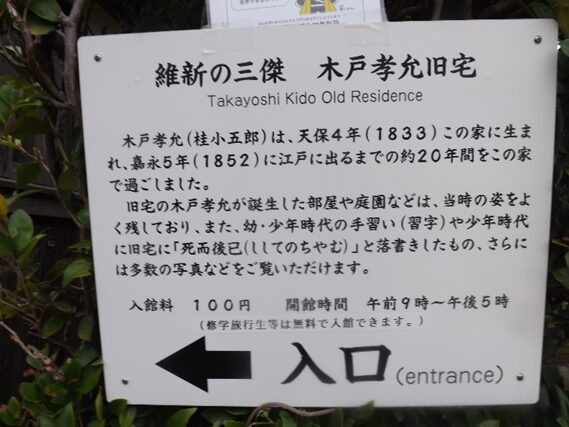

木戸孝允旧宅(桂小五郎)何故か正面の玄関撮れていない 桂小五郎誕生地

伊勢屋横丁を北から南へ入る、右角に石碑

菊屋横丁

御成道の重厚な商家

伊勢屋横丁を南に進んだ先

小田村伊之助(楫取素彦)旧宅跡

菊屋横丁筋を南から

江戸屋横丁・伊勢屋横丁・菊屋横丁は次回に巡る

本日はここで終了

18.413歩 11.04㎞

コメント