2022年12月22日(7日目)

午前中萩市内の史跡

本日のスタート。午前中で終わるので歩いて回ります。

東萩駅の西側、阿武川沿いの車道を100m程南に行くと

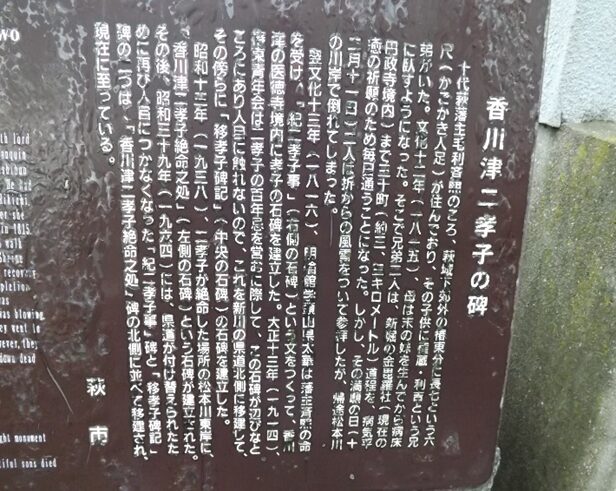

香川津二孝子の碑

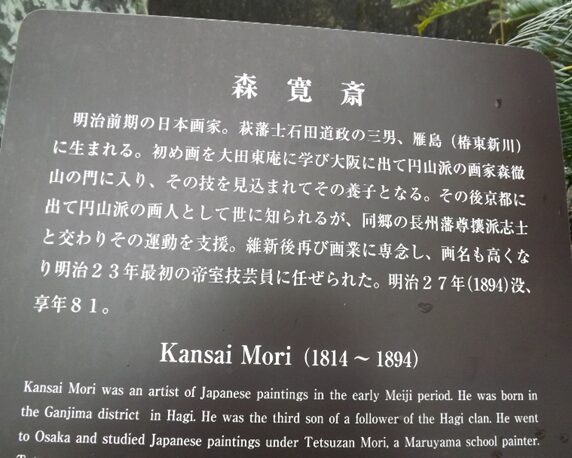

隣に明治前期の日本画家

森 寛斎の碑

元の萩橋まで戻り阿武川を渡る、萩橋から上流(南)の景色

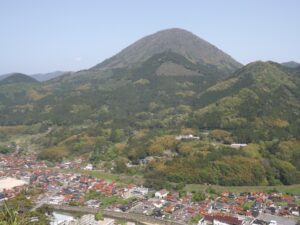

萩橋から河口の景色。左、お椀のような山は萩城の指月山

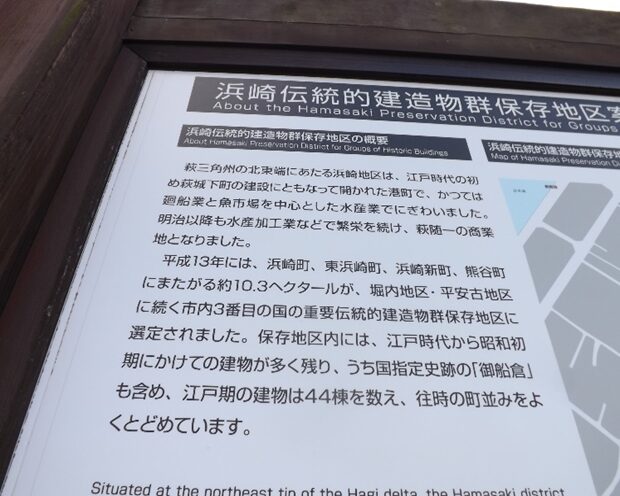

【浜崎地区】

浜崎は城下町の形成にともない、開かれた港町

萩橋から400m程河口に進むと、右に雁島橋。今来た上流を振り返る。橋の左袂の先に見える茶色い建物が、JR萩駅前の宿泊先、萩インテリジェントホテル

北前船の荷揚げ港や、漁業の水揚げ港として栄えた。明治以降も栄え、大正十四年(1925)鉄道が開通するまで、萩で最も賑やかな街であった。

漁船が沢山停泊しています

阿武川の対岸、鶴江地区今も対岸の鶴江台へ渡るための、市営渡し舟が無料で運営している。

鶴江の渡し・魚市場建物の先は、浜崎町三角州の先端に、見島・相島・大島への、定期船乗り場がある。下記写真の右に入ったところ

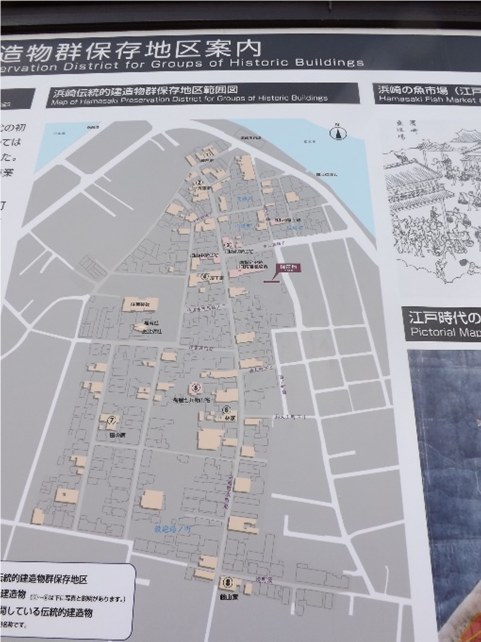

萩の三角州の北東端、町人の街である浜崎地区は、南北に貫く浜崎本町筋を中心に町並みが形成され、今も町家や土蔵が軒を並べ、また船大工町筋・魚人町筋などの名が残り、古くからの面影が色濃く残る。浜崎町・東浜崎町・浜崎新町・熊谷町にまたがり重要伝統的建造物保存地区に選定されている。萩には堀内地区と平安古と3つの伝健地区が選定されています。

それだけ江戸時代、明治時代の建物は数えきれないほど残っている。

1回目と2回目、萩に行ったとき浜崎地区を回っているので載せています。浜崎卸売市場の所から西南の道に入りました。

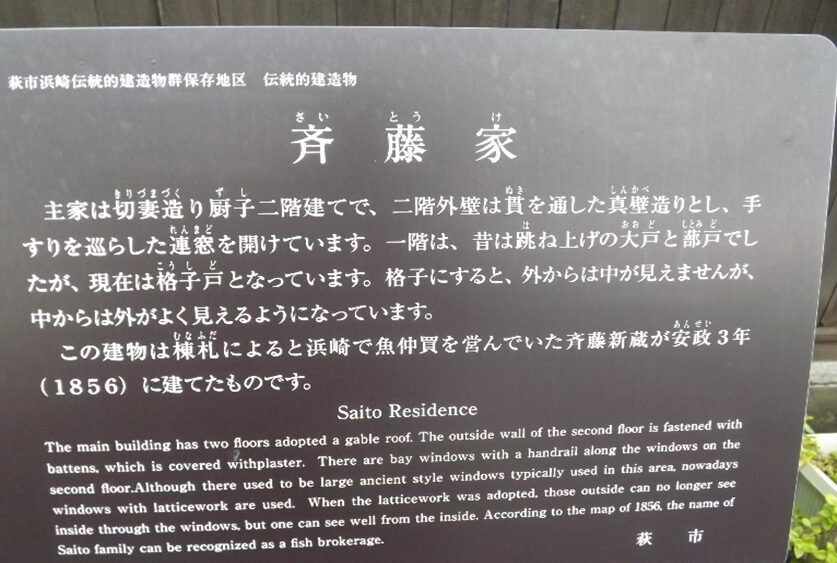

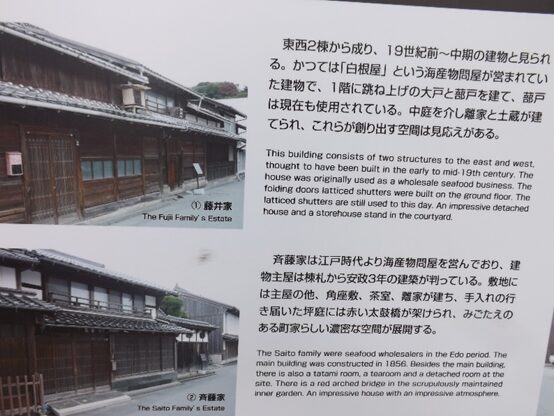

斎藤家住宅

浜崎の伝健地区の本町筋の街並み、重厚な商家が軒を並べる

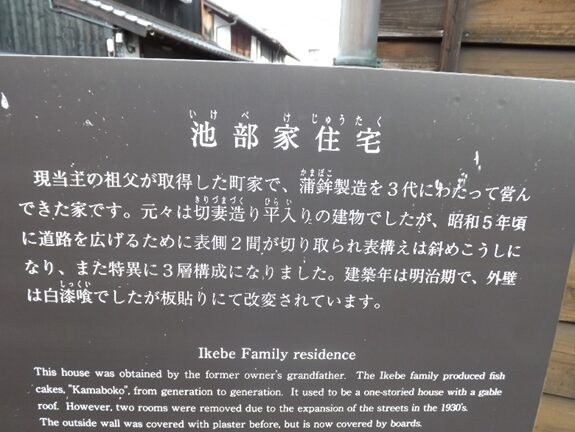

斎藤家の向かいの 池部家住宅

右手に、中村船具店の看板

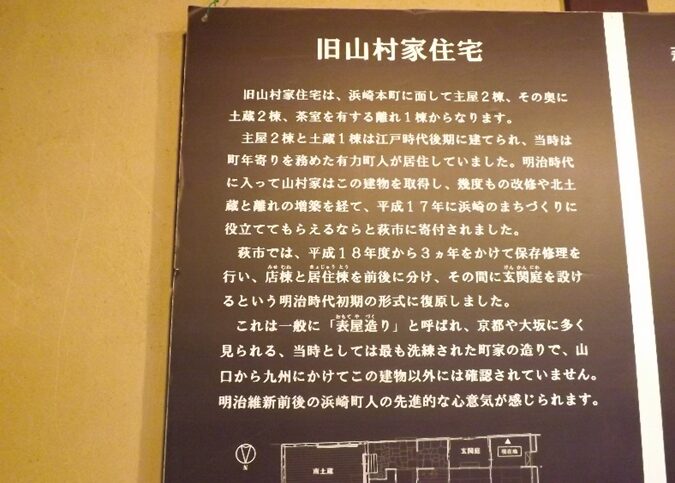

旧山村家住宅

山村家住宅内を見学、豪商の住宅豪華です

中庭を挟んで離れ

庭の変わった灯篭、名前聞いたが忘れたが貴重なもの

蔵の天井の見事な一本柱

文化財並みの貴重なものが所狭しと飾っている

外から見た建物

本町筋を振り返る

旧山村住宅を管理しているおばさんが、鍵を持って、旧萩藩御船倉の鍵のかかった扉を開けてあげようと、ご案内していただいた。(通常は内部非公開)有難うございました。

下の写真はその管理人さんのおばさんです。

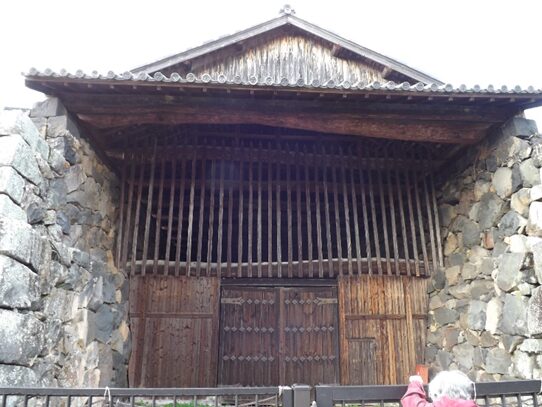

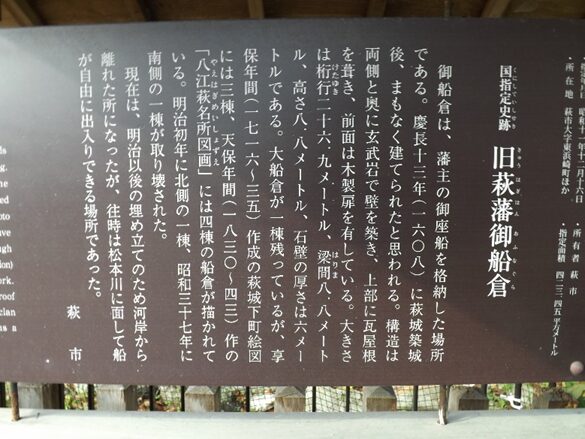

御船倉

石を積み上げ、その上に屋根を架けた船の格納庫。藩主の御座船や軍船が入庫されていた。

幕末頃には、このような格納庫が四棟あったようですが、今は一番大きなのが一棟残っている。屋根の付いたのが残っているのは全国唯一で非常に貴重なもので、国指定史跡。奥行27m、間口8.8m、藩政期には松本川に接していたが、明治になり船溜りが埋め立てられたので、川から100m程離れている。

内部は、両側と奥に玄武岩で壁を作られた重厚な建造物です。床の船溜りは上部と同じほど埋め立てられています。内部を見せて頂いてラッキーでした。

御船倉の内部

御船倉の全体

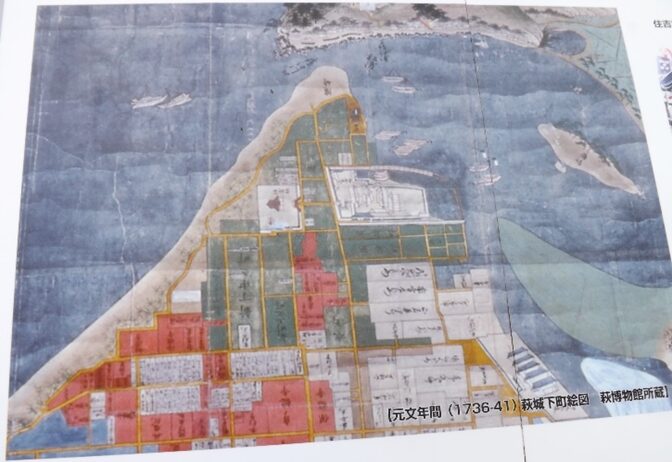

元文年間(1736~41)浜崎地区の古地図

御船倉を見て暫く浜崎地区の街並みを散策します

二階が低くなっている建物はより古い民家だそうです

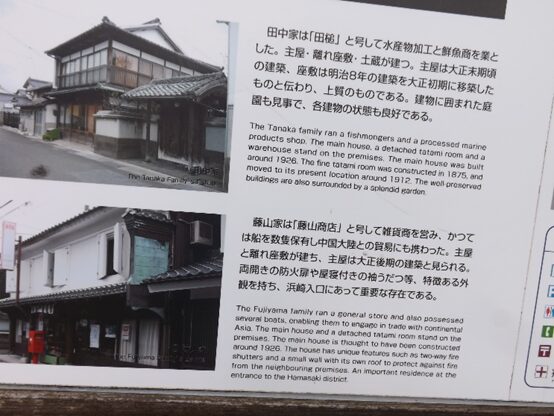

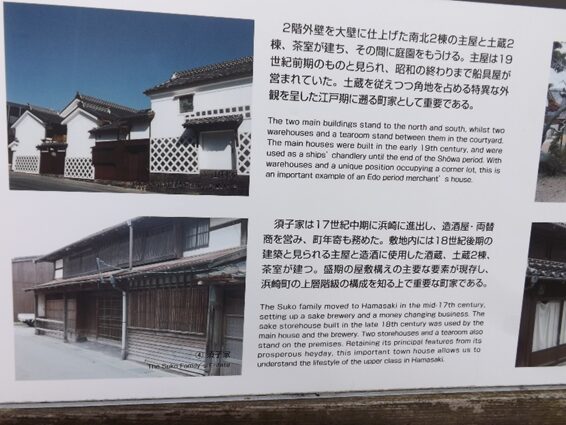

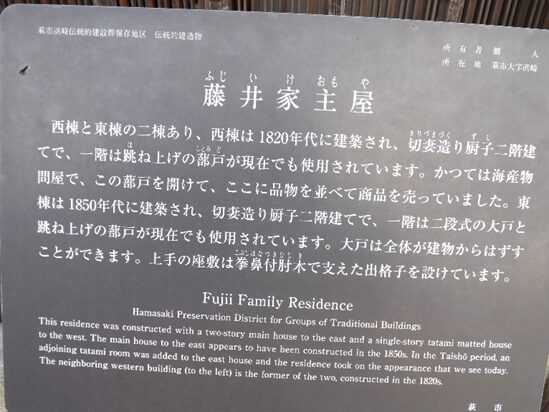

藤井家主屋

重厚な 池部住宅

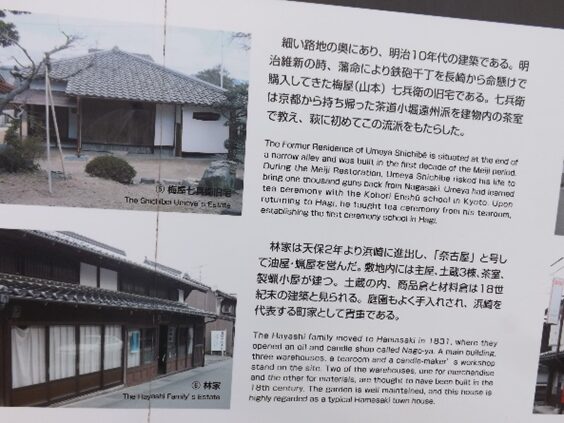

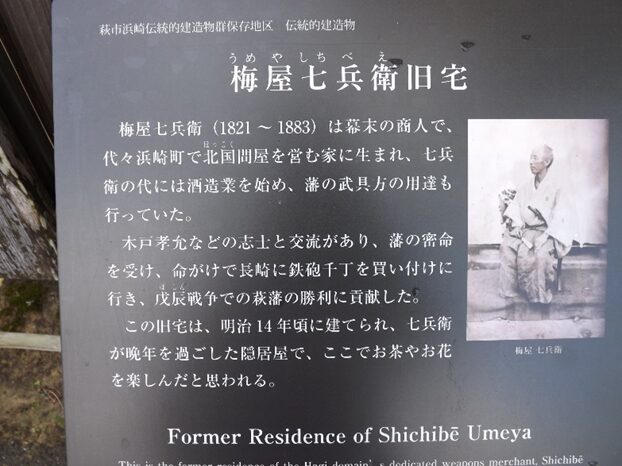

梅屋七兵衛旧宅

少し町筋を南に進み、右の郵便局の角を右に折れた左奥に

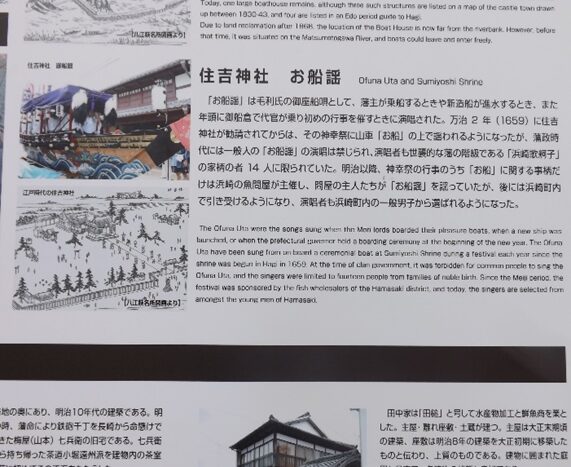

西北のすぐ近くに 住吉神社

住吉神社の正面の鳥居

海上安全の神として地元の信仰が厚い。明暦2年(1656)泉州住吉大神宮から勧進した。毎年7月30日~8月4日まで例祭が行われる「御船」山車は、藩主の御座船を模した船を、丸太の車輪を組み込んだ台枠の上に乗せた形。全長約8m、幅約2mで地謡組18名が御船謡演唱し、地元高校生約30人余りが曳いて市内を巡行する伝統ある祭り。

町筋に戻り南に進むと右手に、間口の狭い鼓楼門が建っています

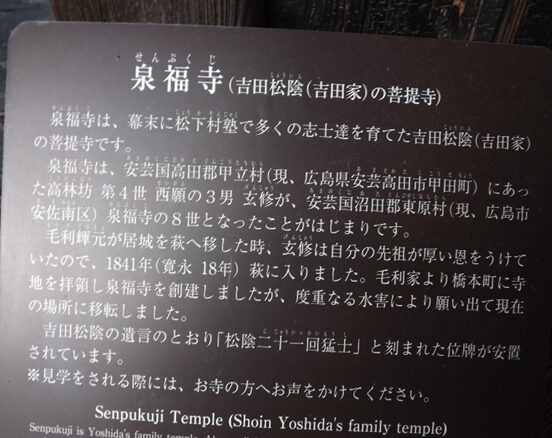

浄土真宗 泉福寺、吉田家の菩提寺で松陰一族の家系図が壁一面に貼られているそうです。

泉福寺前から町筋を振り返る

反対側の街筋

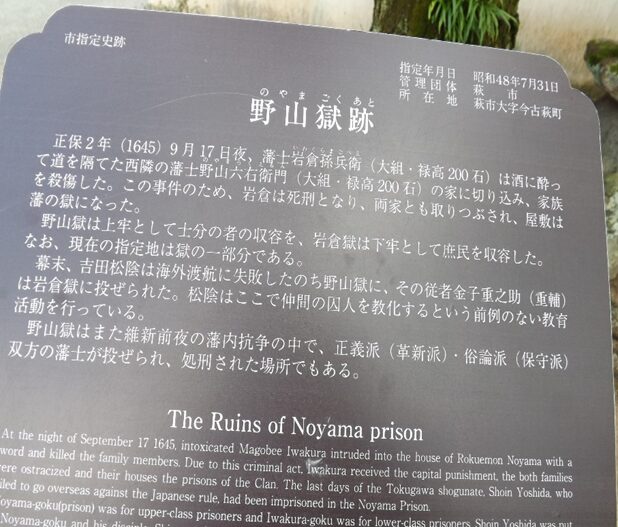

南に進んだ東の吉田町に、道を挟んで 野山獄と岩倉獄があります

野山獄の見取り図

野山獄跡

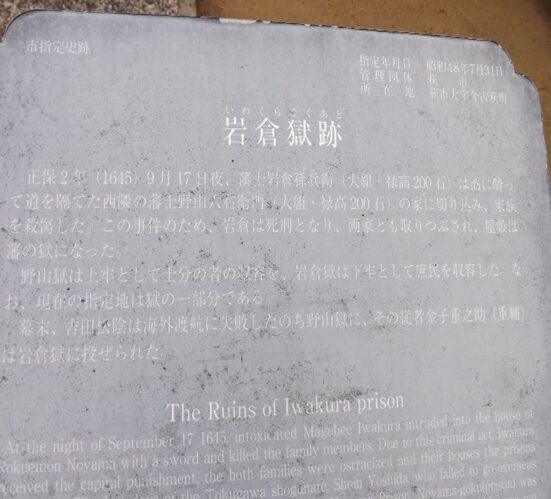

道を挟んで 岩倉獄跡

松陰と共に密航を企てた 金子重輔は染物屋の倅で、岩倉獄に投ぜられ、間もなく牢内で病死した。享年25歳

両獄跡から北を見る

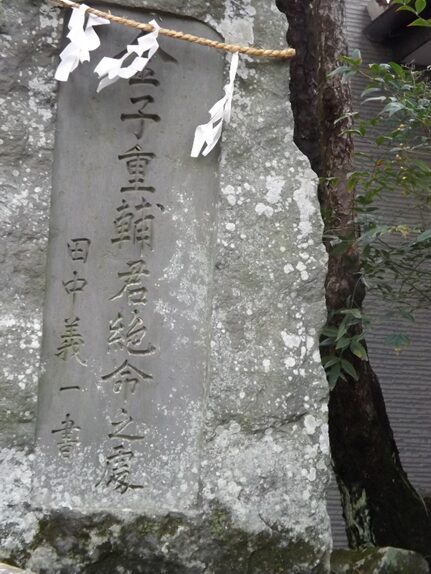

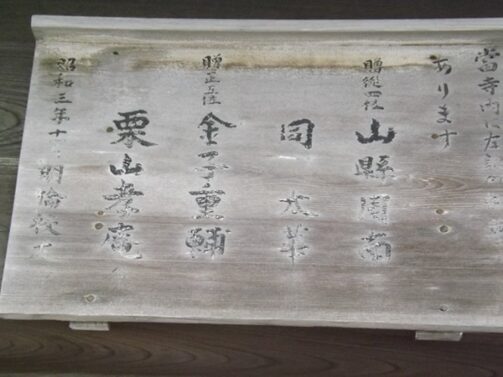

獄跡から北側の十字路を西に300m程進むと寺町の北古萩町に入り 右に野山獄で病死した金子重輔の墓があるので寄ってした

旧保福寺(現、海潮寺)

何も案内がなく、金子重輔の墓を探したが、広い墓地内で見つからなかった。聞くにも誰もいなかった

交差点を渡った右角に曹洞宗 享徳寺

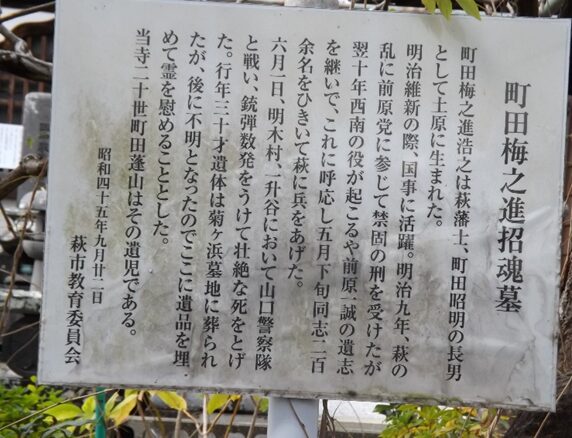

萩往還の明木村一升谷で死を遂げた 町田梅之進招魂墓萩往還の明木村一升谷で死を遂げた

享徳寺本堂、町田梅之進の招魂墓は本堂前にある

その西には法華宗本門流 本行寺

浄土宗 梅蔵寺

浄土宗 霊巖寺

一筋南に入り西へ浄土真宗 明円寺

更に西に進むと大きなお寺曹洞宗 海潮寺、明治7年(1874)山門と蔵を残し消失した

明治の火災を免れた 山門は豪華

他にも夏蜜柑栽培を奨励した、小幡高政の墓

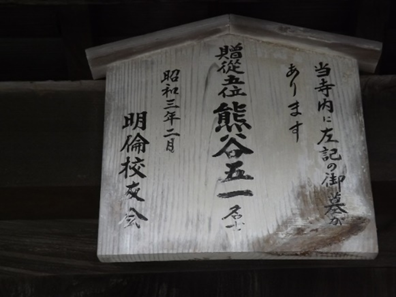

藩校明倫館の遺構である聖堂を移築。本堂として使用している。風格のある建物

長井家(雅樂)の合同墓

長州藩高級藩士、「航海遠略策」を唱え、幕府・朝廷間を周旋したが、最後は切腹。非常に優秀な豪傑であったという。長井家は長州藩の名門。享年45歳

渡辺内蔵太・妻喜久子の墓

甲子殉難十一烈士の一人 享年28歳禁門の変後、恭順派(保守派)によって断罪にされる

更に南の筋に浄土宗西山禅林寺派涼松山 長寿寺、慶長16年(1611)建立

鎌倉時代の作 十三重塔平安後期の木造不動明王立像 寺宝

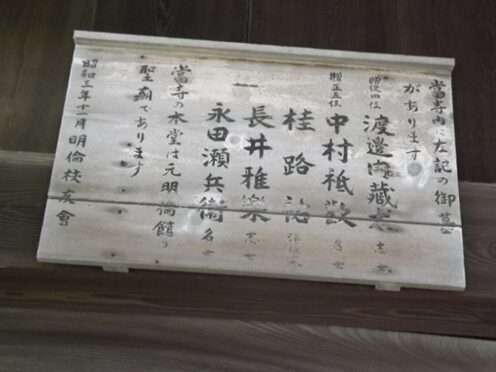

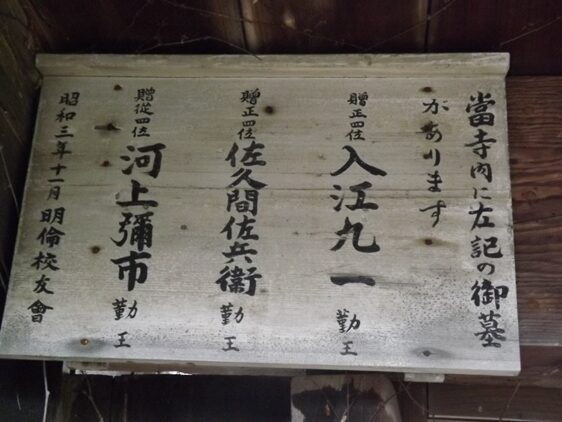

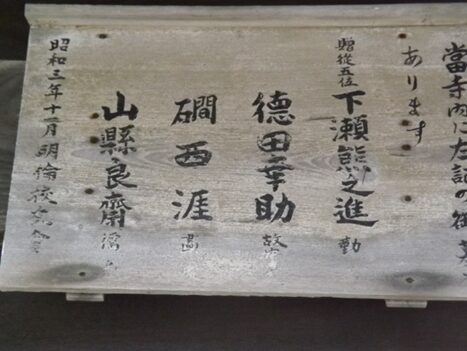

境内の墓地には但馬生野で挙兵するも敗れて自決した 河上弥一の墓、松陰門下四天王の一人、禁門の変で敗れて戦死した 入江九一の墓 入江九一の墓を捜したが見つからなかった

廣井境内の墓の一部

不動明王立像のお堂 藤原時代後期の作

東隣にある浄土宗金沙山 広雲寺、数が少ないが枝垂れ桜等が見事で季節には沢山に人が見に来るそうです

浄土真宗本願寺派 光源寺、萩藩重臣 坪井九右衛門の墓禁門の変後恭順派に着き、最後は切腹

寺町には、このほか多くのお寺がありますが回りきれない。

帰りの時間が近づいているので今回はここで終わります。午後 13時5分の東萩駅前から、ハギ号のバスで新山口駅に戻り、新幹線で帰宅へ

第1回目の萩往還終わり、次回続く

コメント