2023年4月20日

萩往還の完歩・山口市街・萩市街の史跡探索も終えて

津和野、益田を回り帰る

東萩駅6時22分のJRで須佐駅へ、JR山陰線で東萩駅から、車内は私一人で誰も載っていませんでした

須佐駅7時03分につきました

【須佐】

列車の本数が少なくゆっくり町を見学できない、列車の本数が少なくゆっくり町を見学できない。

駅から離れているので市街地には行けない。萩毛利氏の永代家老益田市の墓所に行くのが目的です。

駅から西に20分ほど歩きます。

途中、須佐民族資料館(みこと館)がありますが、時間が早いので開館していません

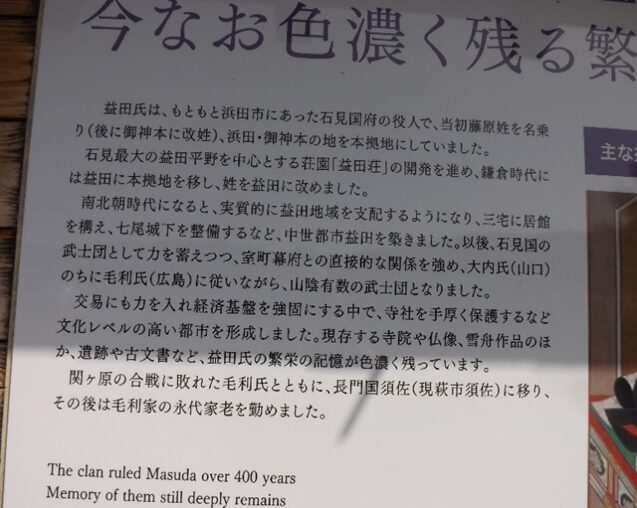

〖須佐〗は萩藩永代家老益田家の本領地。萩藩を幕末まで支えた永代家老益田家の本領地であった須佐。基盤の目状の町割に、益田館や郷校育英館跡などの史跡が残る城下町風の町です。石州街道や日本海航路の要衝でもあった須佐の町ですが、残念ながら城下の町に行く時間がなく、益田家墓所のみとなりました。

みこと館を左に見て少し進むと左に上る石段があります。

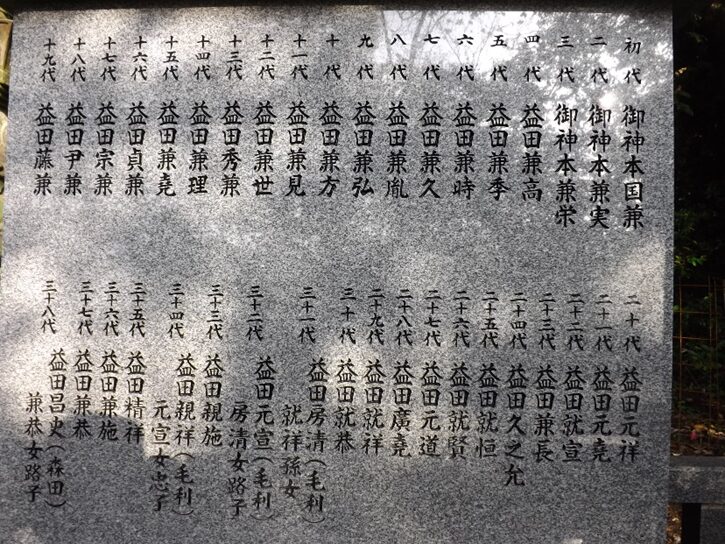

坂の途中左に、益田家系譜石碑

初代から三十八代の墓がある、全国でも珍しい

更に石段を登る

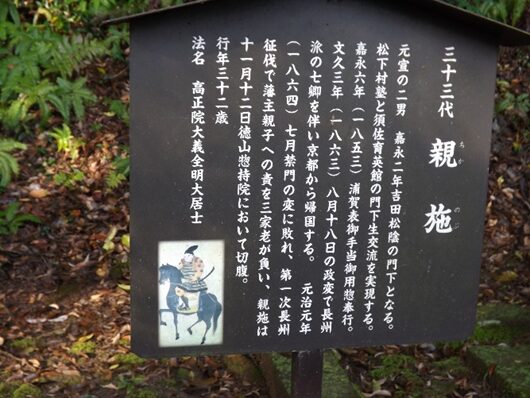

三十三代 益田親施

禁門の変の責めを負って自刃をした、三家老の一人

二十代 益田元祥

沢山の歴代の墓所が並ぶ

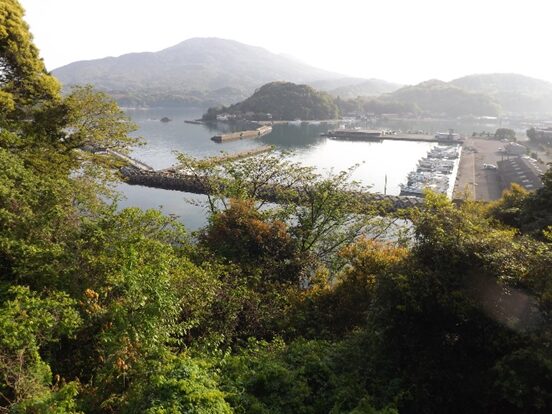

墓所から見る須佐漁港

墓所を振り返る(向かって左山)

川を挟んだ東側は漁港の町

川に沿った南側は旧町。10年前の災害で大きな被害が出る。旧町には、松崎八幡宮・大漕寺・育英館跡(現育英小学校)・笠松神社 等

須佐駅へ戻る

須佐駅

駅前に建つ時刻表の父、手塚猛昌顕彰之碑

須佐駅の山陰線JR8時23分発に乗る

須佐駅からJR山陰線で益田駅に移動します

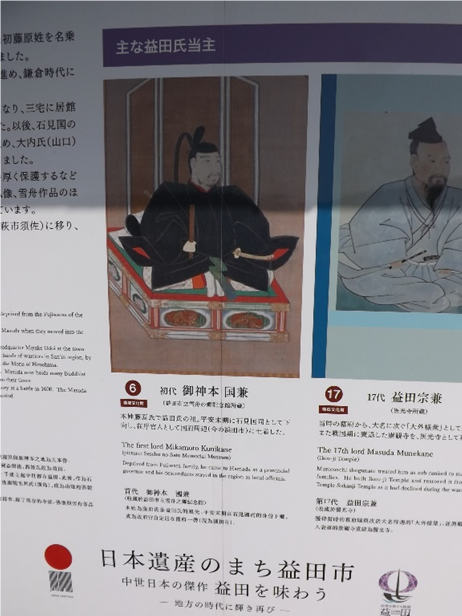

【益田市】

須佐の見学も時間的に余裕がなく1時間30分ほどで終わる。須佐駅に7時3分に着き、JR山陰線須佐駅発8時23分のJR益田駅行きに乗る。益田市の墓所だけとなる。

須佐駅発8時23分で益田駅着8時55分。益田駅発11時23分まで2時間30分しかないので忙しい。

益田駅からタクシーで市街地の御土居跡へ。益田駅から益田川を渡り東に位置する

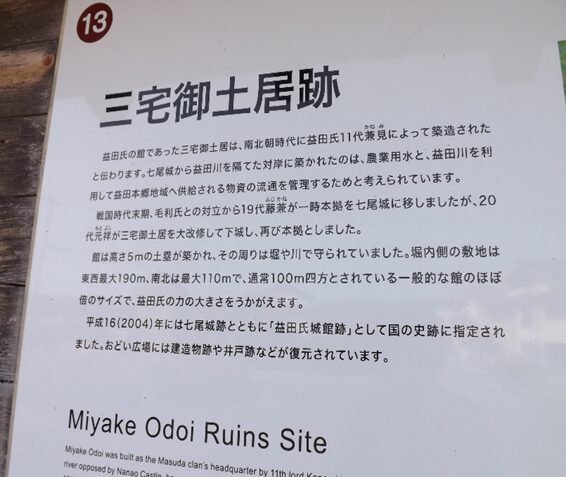

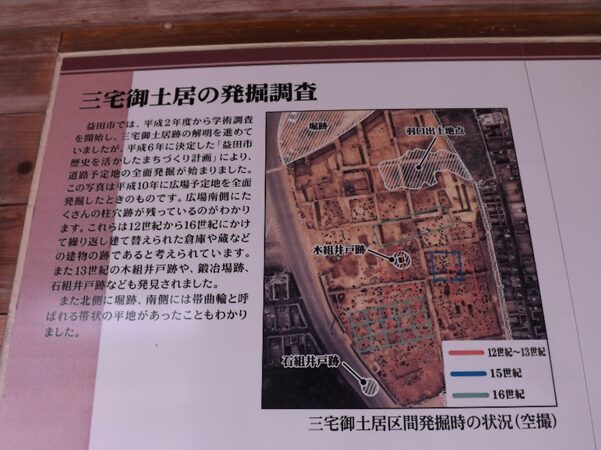

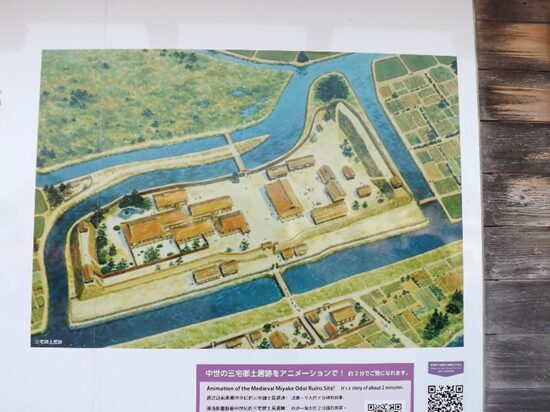

三宅御土居跡(益田氏城館跡)開発により公園になっている、遺構はほとんど残っていない

御土居跡の公園

御土居跡から見た、益田氏城館跡(七尾城跡)慶長5年(1600)関ケ原の戦い後廃城

益田川に沿って北東に進むと左に、清滝山天満宮

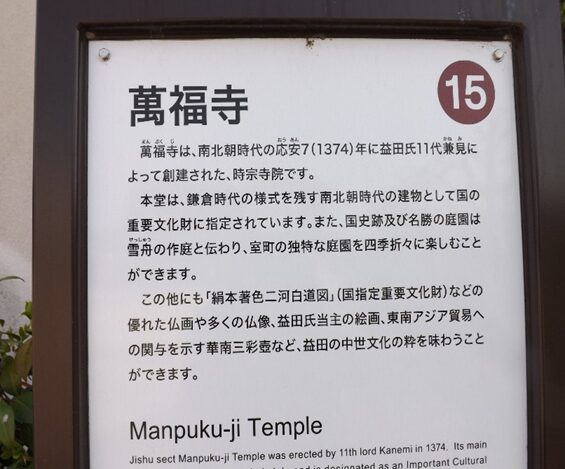

直ぐ隣北側に 時宗清瀧山 浄光院 萬福寺

萬福寺は室町時代の建立。禅僧:雪舟の作庭された庭園があるという

本堂 (重文)

本堂前の 雪舟の像

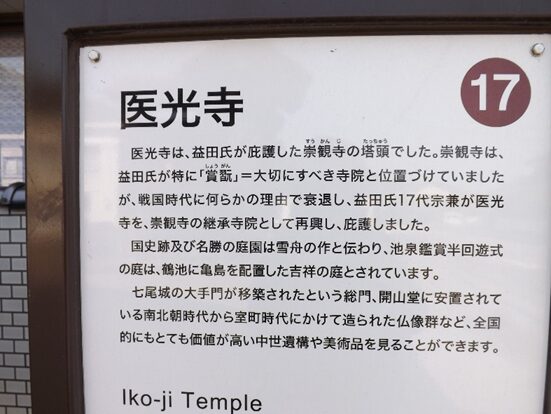

萬福寺の東に見える医光寺

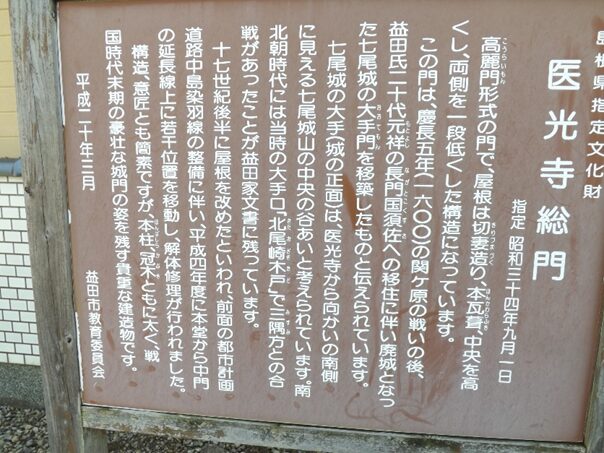

七尾城の大手門が移行されたと伝わる背の高い高麗門形式の総門

臨済宗東福寺派 滝蔵山 医光寺 このお寺にも雪舟庭園があります

医光寺 中門

本堂

総門を境内から見る

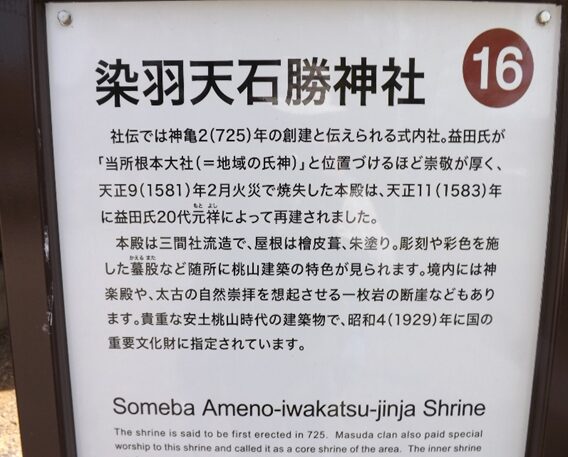

萬福寺の北にする位置 染羽天石勝神社

益田川に沿って堤防を歩き益田駅に戻る。県立万葉公園の近くに 柿本神社があが時間ないので駅に戻ります。

益田見学も駆け足となりましたが、一応行きたいところがいけた。益田駅からJR山口線益田駅11時23分で津和野駅着12時4分に移動します。

【津和野】

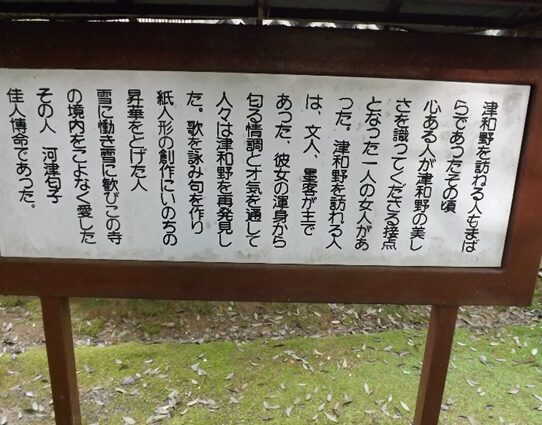

萩往還や山口市・萩市内を回り、折角なので萩往還と関係ないが、一度行ってみたいと思っていた、津和野を回り帰ることとした。

JR山口線で益田から津和野駅12時4分着。駅前のレンタルサイクルを借りて津和野を回る。

JR津和野駅 駅間r広場に蒸気機関車が展示されている

駅からスタートして、真ん中の道を進むと手に 弥栄神社 の御座所前で2つに分岐するので、郵便局前を過ぎると本町に入る。

町人地として栄えた本町通りには商家の老舗が残している

左には、橋本酒造・古橋酒造の老舗が並ぶ

素晴らしい街並み、観光客が少ないのが少し寂しい

交差点で本町も終わる

白壁のなまこ壁の残る武家屋敷跡。

掘割には大きな鯉が見えます。ここから殿町で、かつては惣門を設け町人町と武家地を区別していた。

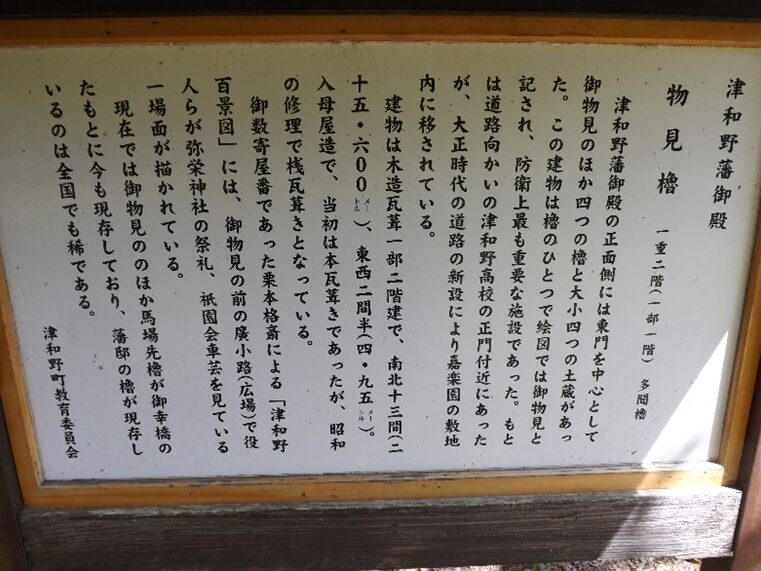

殿町の右手に大岡家家老屋敷門が残っている。大岡家老門門内は、旧郡役所で、現在は津和野町役場。

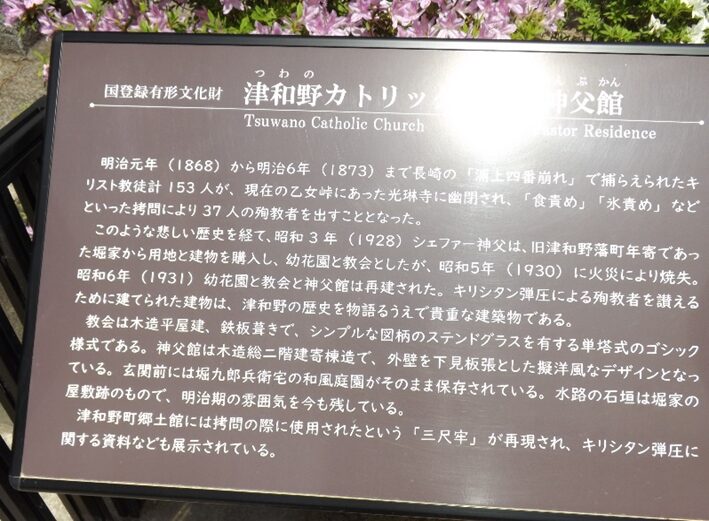

津和野町カトリック教会

教会に隣接して、乙女峠展示室がある。殉教の地乙女峠の説明の模型・説明が展示されている。

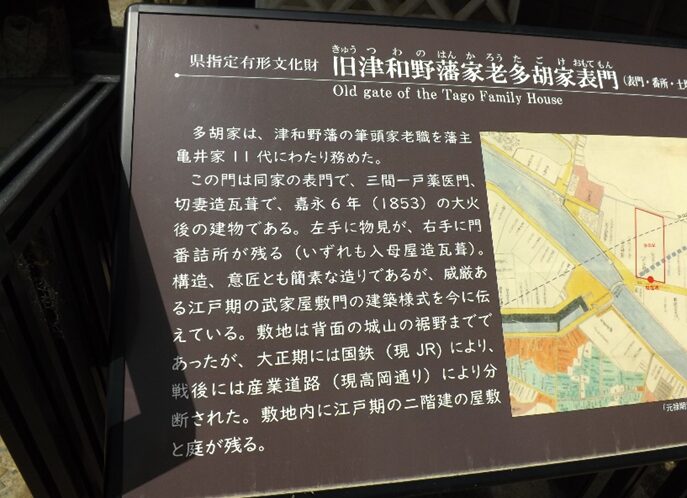

家老多胡家表門

多胡家表門

亀井家11代に渡りの筆頭家老を務めた。門の左右には門番詰め、物見部屋の遺構が残る

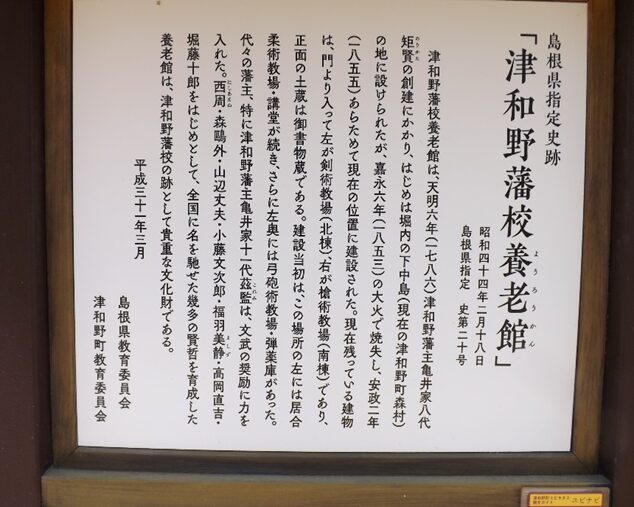

道を挟んだ向かいに藩校養老館の建物正門・武道場・御書物蔵が残る。森鴎外や西周など数多くの人財を輩出した藩校。

武道場の内部

藩校正面

津和野大橋から眺める津和野川、左は藩校

振り返った殿町の街並み

大鳥居は、太鼓谷稲荷神社の一の鳥居

津和野大橋の手前右に 弥栄神社、室町時代に吉見氏によって創建された古社。

大欅 樹齢約600年以上の神木

拝殿

神社鳥居前から殿町を振り返る。向かって左は、高岡通り。

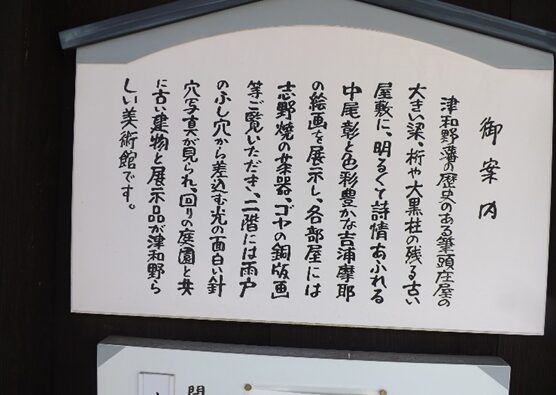

津和野大橋を渡ったすぐ左に 津和野町郷士館、現 杜塾美術館

旧津和野藩筆頭 弥重庄屋屋敷

振り返った津和野大橋手前に、一里松の名残

津和野川に沿って少し入ると 日蓮宗 本性寺

右山の頂上に見える、後で行くが 津和野城跡

暫く南に走る、消防署、警察署を右手に見ながらさらに進むと、右に

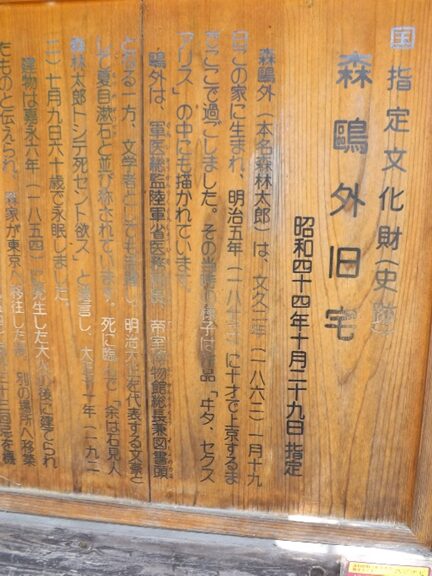

森鴎外記念館・森鴎外旧宅

森鴎外像

旧宅は木造平屋建ての簡素な造り。代々藩医

敷地内に隣接して森鴎外記念館 立派な建物

更に南に進んでいった左に児童公園がある、亀井家分家 高崎亀井家屋敷跡

高崎亀井家屋敷跡の長い石垣

西への小径を進み、津和野川に出た左に

亀井温故館:亀井家別邸

を渡り対岸から見た亀井温故館:亀井家別邸

川沿いを北に進んでいくと、対岸には森鴎外邸が川を挟んでみえる。

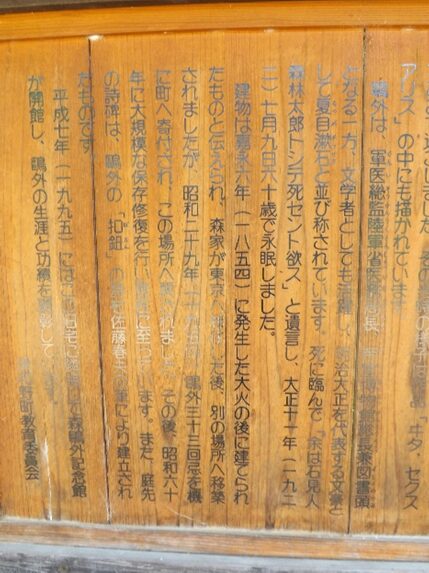

鴎外の縁戚で明治の啓蒙思想家として知られる 西周旧宅

母屋は嘉永6年(1853)の大火で焼失後再建された、

土蔵は類焼をまぬがれ、周の勉強部屋はこの土蔵の階下の3畳の間であった。

北に戻っていくと、右手に津和野高校校舎及び校舎一帯は、津和野藩御殿 があったところ。

高校の車道を挟んだ西側は、広い公園(嘉楽園)になっている

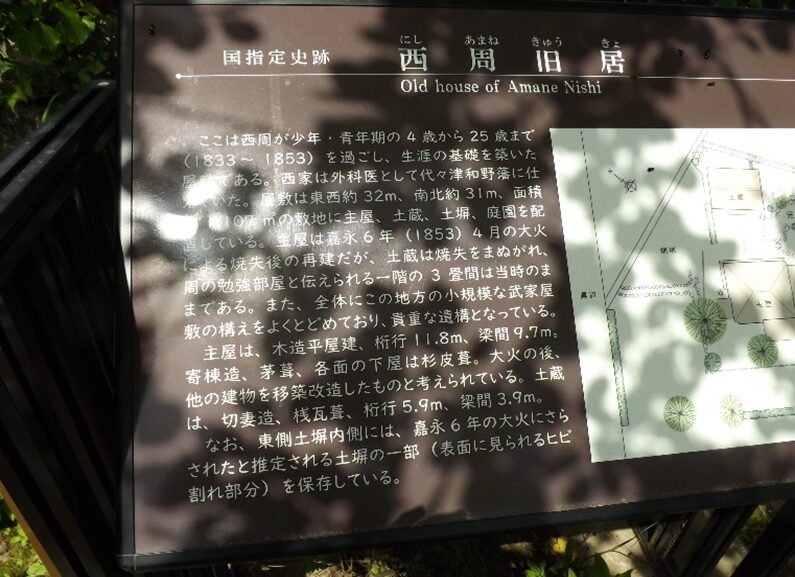

その一角に 物見櫓

物見櫓の裏側

嘉楽園内に、大国隆正の石碑と像 幕末、明治維新期の国学者・新道家

津和野高校の前、右に嘉楽園に沿って坂を上ると、山頂へのリフト乗り場の手前に建つ津和野町伝統文化館

そこより坂を上ると津和野城山リフト乗降場に着く。

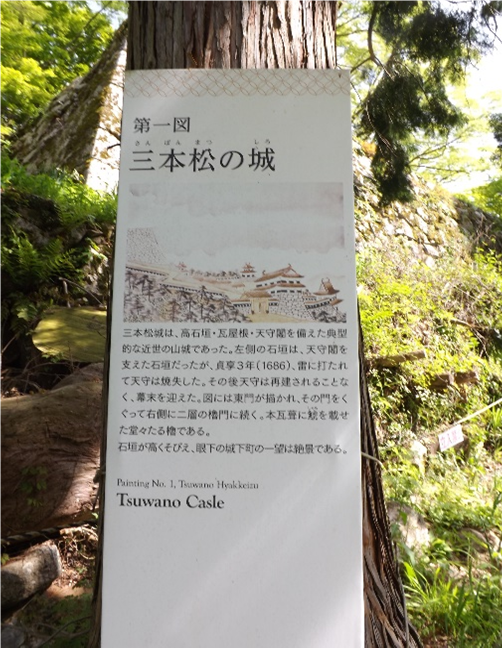

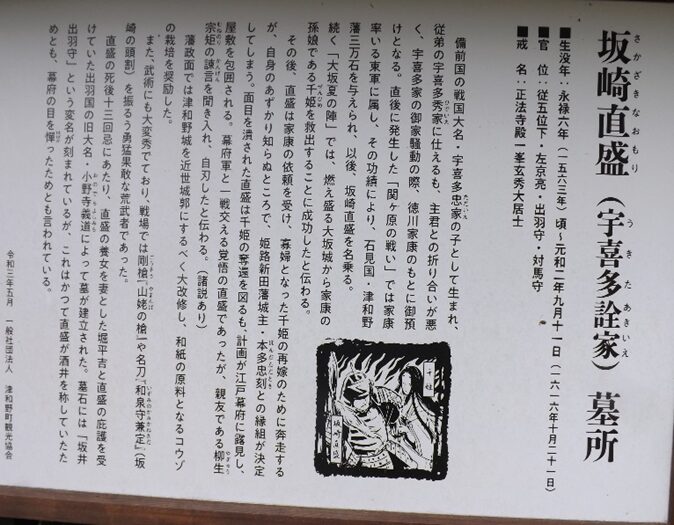

津和野城は海抜367mの霊亀山に築かれた山城で、戦国期に築かれた代表的な山城で知られている。永仁3年(1295)吉見頼行が約30年かけて築城したと伝わる。以後吉見・坂崎・亀井の各氏の居城となった。今日残る以降の多くは関ケ原の戦いの後に入城した坂崎出羽守直盛の時に築かれたものです。難攻不落の 三本松城(津和野城)へ上る

歩いて上る時間がないのでリフトに乗りますリフトは5分ほどで着きます。

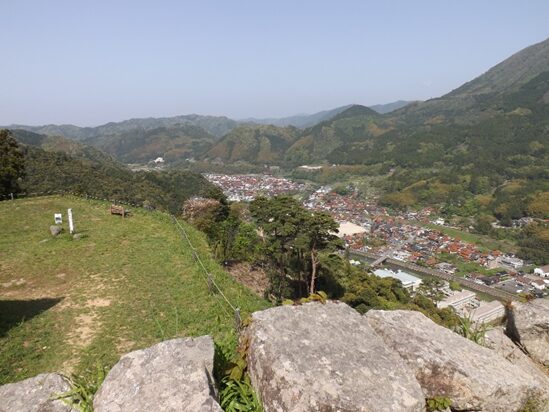

リフトの頂上からみた津和野市街、柿色の屋根の色が特徴。正面の山は、青野山 標高908mの美しい山。その優美な姿から妹山(いもやま)とも呼ばれ、国指定天然記念物および名勝に指定されている。春になるとすそ野につつじの花が咲き誇る美しい山。

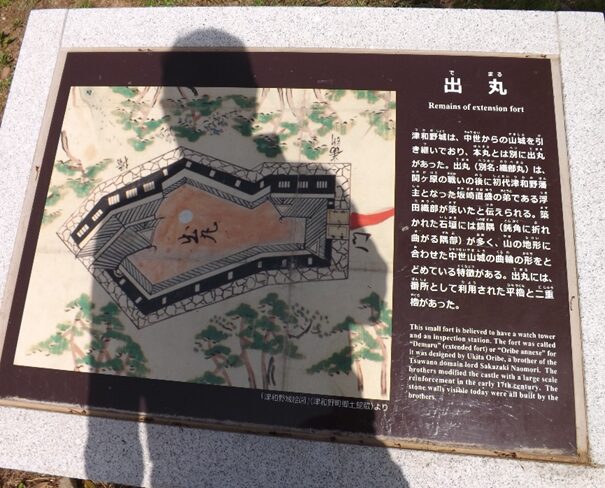

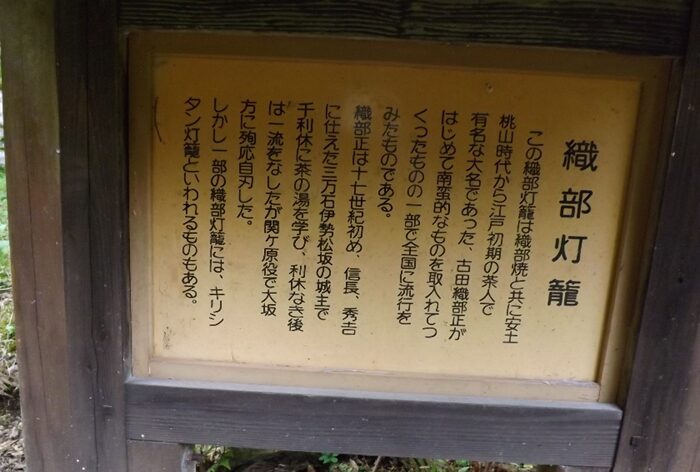

リフトを降り坂を上っていくと左に、出丸跡(織部丸跡)の石垣

往時の出丸

出丸跡(織部丸)

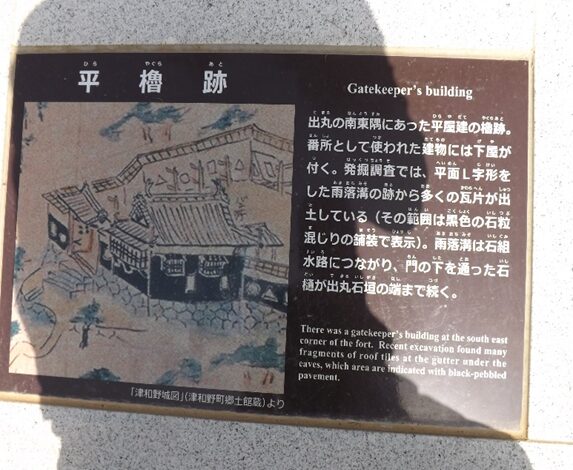

出丸跡(織部丸跡)の頂上 坂崎出羽守直盛の時代に構築され、指揮をした家老浮田織部の名にちなんで、織部丸と呼ばれている。本丸の北側に当たる防備。今も高石垣や二重櫓の礎石が残る。

出丸の櫓図

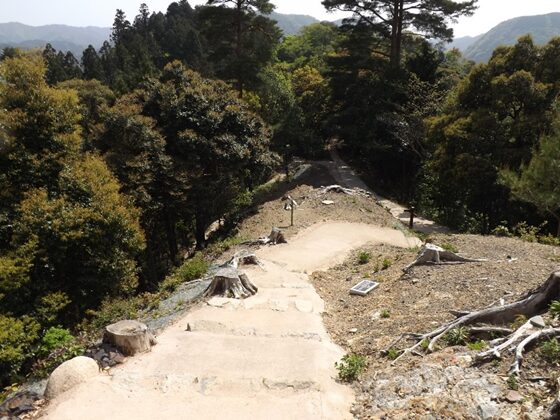

出丸跡から二の丸への尾根道を下ります

馬の背になった尾根、攻めるに難しく、守守に固い

下りきったところに、津和野城址の石碑

東屋の広場、ここから南に下る道が当時の旧道で大手道、下っていくと津和野高校前の大手門跡に出る時間があればリフトに乗らずに大手道を歩いて見たかったが。

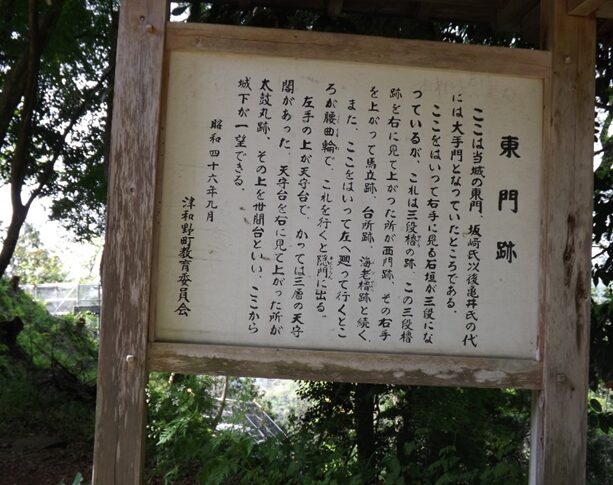

東屋の所から二の丸に入ります。二の丸の先に本丸に入る東門跡

鉄の急斜面の階段が設置されています

坂を上っていくとこの辺り本丸に入る、東門跡

東門跡の正面に見えるのが 三段櫓跡。

それぞれの石垣に二階櫓が建っていた、横から見ると三重櫓に見えたという。

東門跡 左の石垣は本丸

三の丸西側に突き出た部分に、台所櫓があり、その先端を海老櫓と呼ばれた。城の搦手(からめて)側を監視・防備する設備。手前に西門があった。

馬立・台所・海老櫓跡 本丸の西、三の丸に当たる。左は馬を繋ぎとめるところ。右は三段櫓の最上部へつながる。奥に海老櫓

人質櫓跡辺り三の丸の北側、本丸を見上げる石垣の上に人質櫓があった

本丸(三十間台) から城下町が一望できる。石見地区の赤瓦(石州瓦)で彩られた城下町と標高907mの青野山の絶景が望める。

歌手のさだまさしさんは、ここからの眺めを、名曲「案山子」の歌詞に織り込んでいます。赤瓦と山々の緑のコントラストが美しく、SL山口号が走れば最高の眺めだろう。

青野山の勇姿(907m)

本丸跡を後にします。

二の丸の一番東の先端、 太鼓丸跡

階段を下る。前述の出丸跡

リフトで下る、正面に見える青野山

下のリフト駅

リフト駅から見える 太鼓谷稲荷神社でかなり高台にあります

一旦、津和野川まで下りて、朱の鳥居から上ります、思ったより時間的に余裕が出来たので折角だから登る

大鳥居からの参道

上り口に建つ 総霊社

約1000本の朱の鳥居をくぐりながら登る、かなり傾斜がきつく長いが素晴らしい

やっとの思いで着きました朱の社殿 太鼓谷稲荷神社

安永2年(1773)7代藩主亀井矩貞が、城の鎮守と民の安泰を祈願して京都の伏見稲荷勧請した。

太鼓谷稲荷神社からの城下

また長い朱の鳥居を下っていきますが、上りの景色と下りの景色がまた違って見えます

階段を下りきったところ、三の鳥居の右脇に前述の総霊社があります。更に50m程直進し、右手の弥栄神社の境内を抜けると、石造りの稲荷神社の大鳥居に出ます。

山城の津和野城跡

鳥居の前で分岐している左の道、高岡通りを進みます。手打ちうどんつるべの手前の道を左に折れて、JRの踏切を渡った左手方向にある 浄土真宗本願寺派 祥国山 常国寺

右側にもお寺があります。その間の道を上っていきます

永太院

永太院は永明寺の塔頭寺院、開基は吉見氏9代隆頼。天文2年(1533)創建。

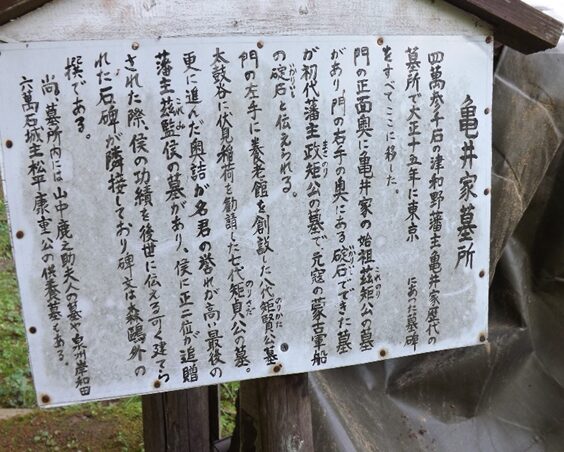

亀井家墓所がある

墓所は本堂に向かって右から背後の山に入る、墓所は背山乙雄山の高く老杉が聳える中にある

枝垂れ桜の横の細い坂を上る

鳥居をくぐります

暫く上っていくと老杉・楓が茂る中に築地塀に囲まれた 亀井家歴代の墓石が並ぶ。

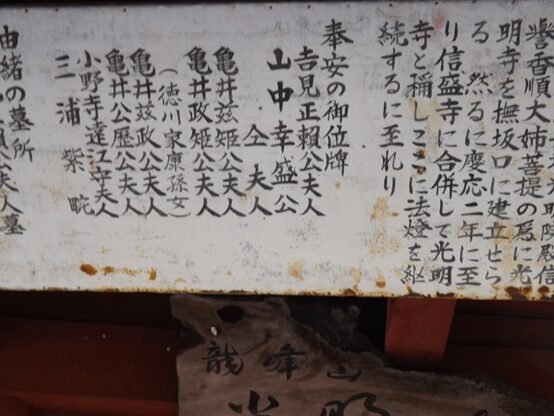

整然と並ぶ、 亀井家歴代の墓・山中鹿之助夫人の墓・松平康重よくわかりません

墓所を見学して元の道を下ります坂の途中には、西家の墓所や養老館初代学頭山口剛斎の墓があるようです。

本堂横の道まで下ってきました。

続いて永太院から少し坂を上った、永明寺へ古くて見えにくいが、その坂を永明寺坂と説明されている

永明寺坂を上っていくと、三門が見えます津和野城の総門を移築

曹洞宗覚皇山 永明寺(ようめいじ)

曹洞宗の古刹。吉見・坂崎・亀井氏の歴代の菩提寺となっている由緒あるお寺。

茅葺屋根が歴史を感じる。秋の紅葉、冬の雪景色が美しいという。明治の文豪:森鴎外や大阪城落城時の千姫を救出した悲運の武将となった:坂崎出羽守直盛の墓所もある。また「夜泣き人形」にまつわる怪談も伝わる。4応永27年(1420)吉見頼弘によって創建

永明寺の本堂

鐘楼堂

永明寺の北側の山道を小川沿いに上ると、小川の向かい左に、

乙女峠の殉教者の遺骸をおさめた 殉教者追福碑があります

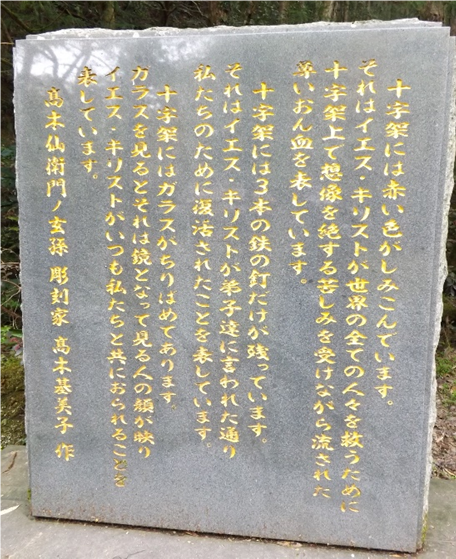

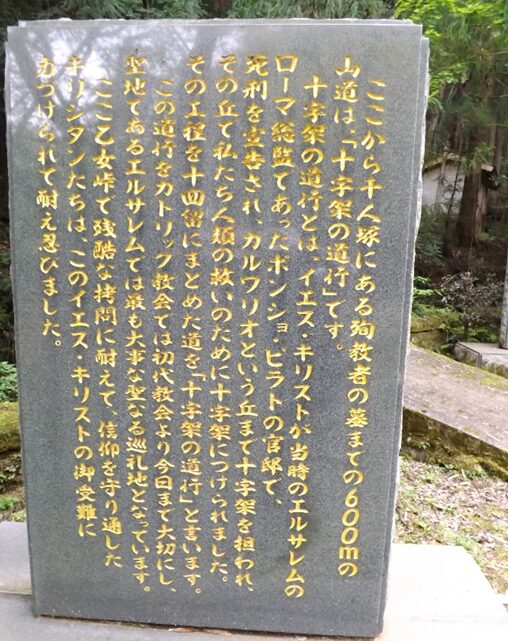

イエスキリストの受難を記した14留の十字架が建てられ「十字架の道」と呼ばれている

蕉坂千人塚と追福碑 天保の大飢饉の犠牲者を弔う万霊塔とその奥に、ピリヨン神父によって建てられた殉教者の追福碑

蕉坂千人塚

谷川を挟んだ向かいに、細い道が山に入っています。乙女峠への道で約600m程あります。

上り口に立つ碑

上り口よりみた谷川の向かいの、千人塚

坂道を下り戻ります

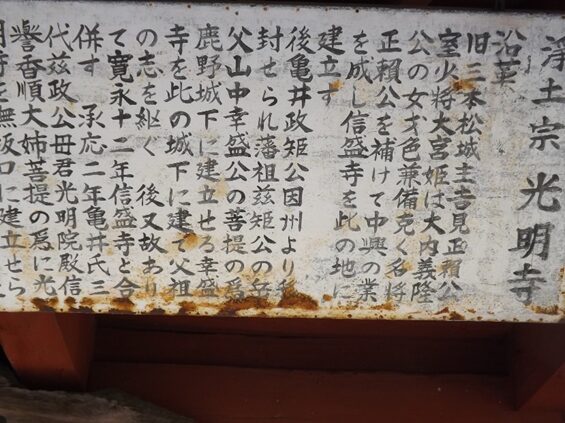

下りきった線路手前にある 浄土宗 光明寺

本堂前の垣根の内側に、吉見正頼公夫人の墓

光明寺の見学を終わり、横の道を山に入っていく。乙女峠への道

谷川沿いに手摺の付いた細い山道を15分ほど上っていきます。

谷川沿いに手摺の付いた細い山道を15分ほど上っていきます。苔道で雨の日は注意

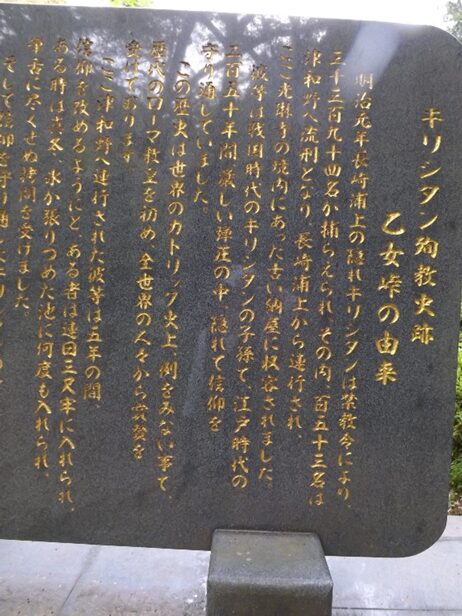

キリシタン殉教史蹟 乙女峠の石碑

やがて教会の建物が見えてきました

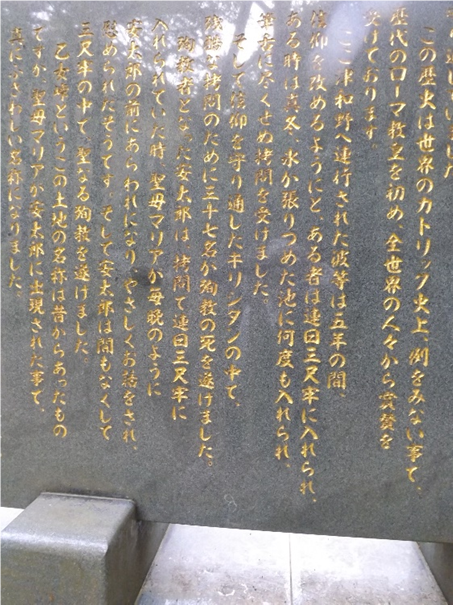

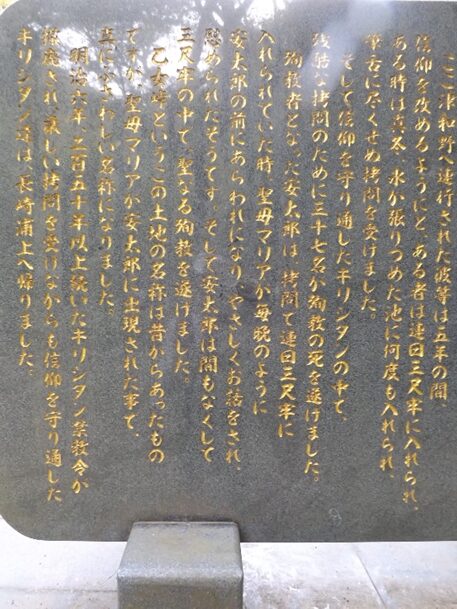

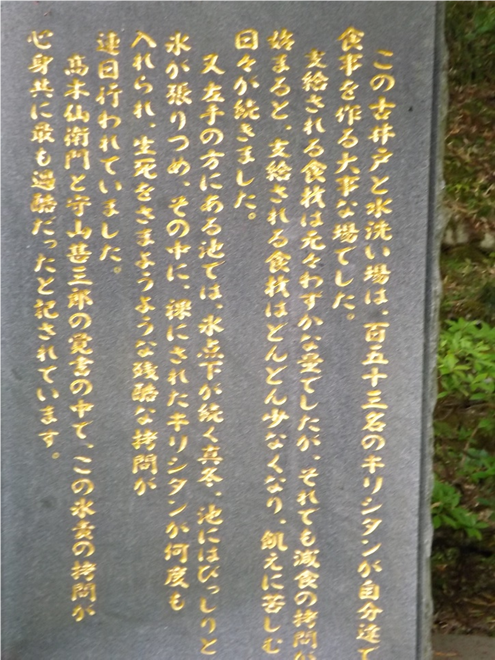

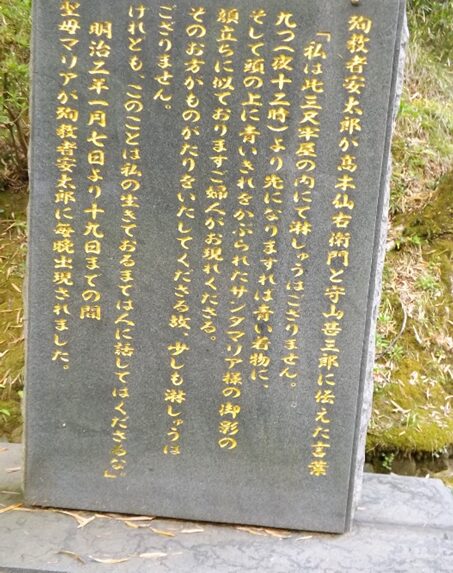

慶応4年(1865)長崎浦上の4000人以上の隠れキリシタンが発覚。徳川政権下250年以上も隠れキリシタンとして守り通してきた。「浦上四番崩れ」という弾圧が始まる。およそ3400人が流罪の刑を受ける。

鹿児島、萩、名古屋等の二十二か所に流され、その中に津和野も加えられた。津和野藩も彼らを改心させるため、想像を絶する拷問を加えた5年間の記録が残っています。

明治25年(1892)ピリヨン神父は、乙女峠の隣の谷、蕉坂に葬られた殉教者たちの遺骨を一つの墓に集めました。

また昭和二十三年(1948)ネーベル神父は、乙女峠に記念聖堂を建て、殉教地の聖地を作りました。

5月3日には乙女峠祭りが執り行われているそうです。

乙女峠マリア聖堂

拷問の一つ、若者を三尺牢という小さな檻に押し込め、人間の弱さを最大限に利用する心理学的拷問まで行った。そして真冬の明治2年1月10日裸のまま三尺牢に入れた拷問を行った。

思っただけでも恐ろしい拷問

古井戸と水洗い場

織部燈籠

乙女峠の殉教地と教会

「十字架の道行」は残念ながら歩けなかった。殉教地より再び戻ります

右への細い道がおそらく千人塚への600m程の殉教の道だろうか

下って左の光明寺の線路向かいが津和野駅少し迂回して駅前に出ます

駅前に展示されている 往年の蒸気機関車

4月20日はここで終わります。駅近くの「ビジネスホテルつわの」に入ります。

32.746歩 19.6㎞ 1025kl

今日一日結結構思い通りに回ることができた

4月21日

昨日津和野を見学して一応回ったが少し見逃したところがあるので、ホテルを早めに出発。

少し見学してから津和野駅9時45分のJR山口線に乗ります。

昨日行った永太院の前

すぐ先で道が分岐しています。左は永明寺、右は蕉坂千人塚と追福碑に至る道。

左の永明寺への永明寺坂を上ります。

永明寺坂

中雀門・鐘楼堂

境内の墓所本堂左手奥に

坂崎出羽守直盛の墓

大坂の陣で手柄を立てたが、千姫とのかかわりにより、徳川秀忠の怒りを買い切腹、津和野城主を没収された。悲運の武将墓石は幕府を憚り、坂井出羽守となっている

場所分からないが、多胡家・藩主分家高崎亀井家の墓もあるようです

境内の庭の一角に 淡島堂

山門を入った、左手の一段高い墓域の場所に 森家の墓所がある。鴎外の墓は、遺言に「余は石見人森林太郎トシテ死セント欲ス(中略)墓ハ森林太郎墓ノ外一文字モホル可ラス」とあるように、墓石には「森林太郎墓」と刻まれている。向かって右に、父静夫、母峰子の墓が寄り添っている。大正11年7月9日没61歳

森林太郎(森鴎外)と父母と森家の墓

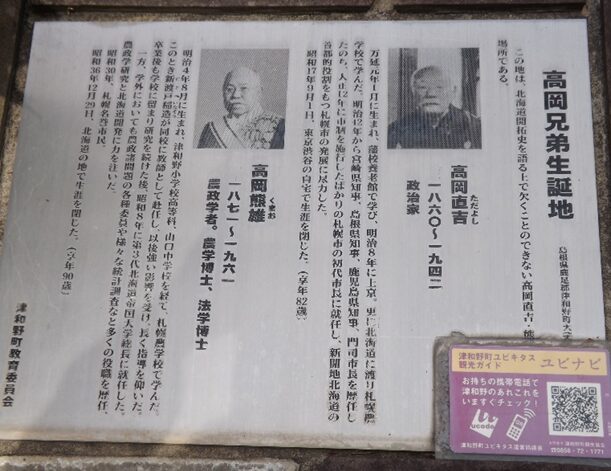

永明寺を後に高岡通りに戻ると山口線を背にして、高岡兄弟生誕地跡

高岡通り

電車の時間が少しまだあるので再度、殿町通りに出ます、朝早いので人も少ない街並み

殿町の道両側の用水路には、大きな鯉が泳いでいます

津和野カトリック教会の乙女峠祭りの準備に忙しそう

旧家の建物が並ぶ、早朝なので街並みには人がでていません

初陣の造り酒屋さん

老舗の醸造元の看板が上がる古橋酒造

蔵元橋本本店

酒屋さんが多い

本町通り

重要的建造物群保存地区

津和野川

弥栄神社:太鼓谷神社の御旅所

津和野駅展望台より、津和野城を望む

赤瓦(石州瓦)の城下町と津和野城・太鼓谷神社を望む

津和野駅

津和野の街も早足で一応終わりました。9時45分発で山口駅へ移移動します。

もう一つ山口駅で途中下車してどうしても行きたいところが一か所あります

山口駅で降りて少し歩きます

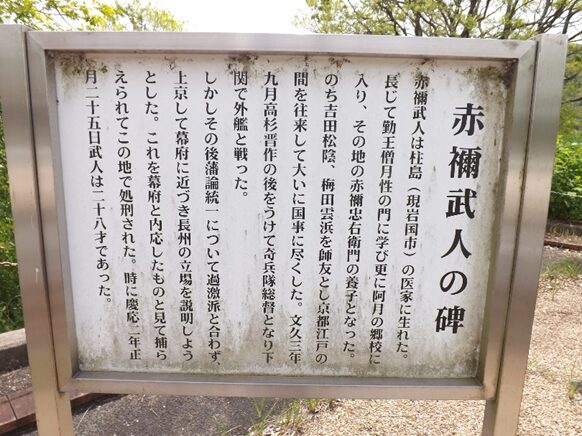

山口市 赤根武人の処刑地

萩往還を1回目に行ったとき、山口市でどうしても見つけられなかった、赤根武人の処刑地を見つけることができた。津和野から新山口への途中下車して捜した甲斐があった。

以前この近くまで来ていたのに見見つけられなかった

山口駅

15.738歩 9.44km 488kl

山口駅より新山口駅へ移動して新幹線で帰宅します。

【萩往還、そして山口市・萩市・長門市・須佐・益田・津和野の旅は終わります】

コメント