2012年11月18日

大津札ノ辻(東海道・中山道・西近江路)の分岐~三井寺の南、小関町の小関峠~横木・四宮駅南側

山中越え(滋賀越え)に引き続き、滋賀里駅から浜大津駅に移動し、大津の東海道との分岐札ノ辻からスタート。

小関越は、東海道の逢坂越よりも古いとされている古道。平安京以降は逢坂越えが主となったが、それ以前は東山道・東海道・北陸道は小関越が利用されてた説が有力である。とにかく距離は短いが自分の足で歩くこととしました。

浜大津駅 13時30分スタート

16時10分 完歩

13.276歩 7.96km 596kl

山中越と合わせた1日のトータル

38.920歩 23.34km 1.689kl

浜大津駅前の歩道橋より

浜大津駅

浜大津駅より京阪電鉄京津線の軌道と道路に沿って暫く南に進む

京町一丁目の 札ノ辻 交差点に出ます。東からの、東海道・中山道が交差し、東海道・中山道は左、南に折れて軌道の道、旧大津宿を進み緩やかに坂を上りながら 逢坂山越 を行く

小関越 は交差点を西に進む、ここの分岐点は札の辻と呼ばれ、西近江路 への街道でもあります

この辺りはかつての【大津宿】

東海道の京町通りの町並み、交差点から見る

札の辻を右に折れた、左南角の立つ 大津市道路元標

この京町通りの町並も新旧の建物があり結構趣がありますこの筋にはお寺が集まっています

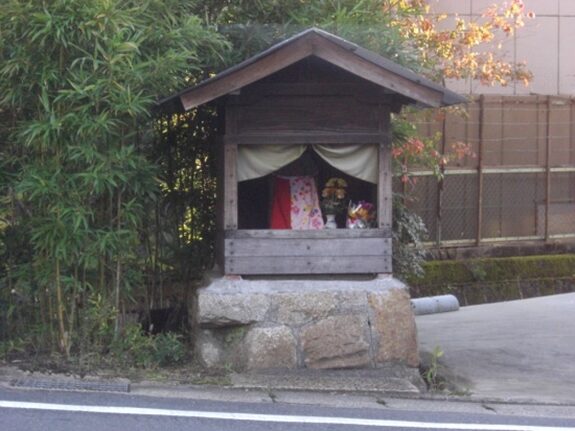

奥まったところに 祠

左に 浄土真宗 長寿寺

左隣に 浄土宗 傳光院

京町の街並みが続きます

更に並びに 浄土真宗 光西寺

隣り奥に 曹洞宗 青龍寺

門前に立つ 準提観世音の碑

宗清禅寺

更にその西側に 浄土宗 観念寺

そのすぐ先で道は右に折れすぐ左に折れる鍵の辻となっています

右に折れた北への道を真っ直ぐ進むと、左一帯に 三井寺

西近江路 です、この辻で分岐して左に進みます。

薄茶色の建物の手前の道を左に入るのが小関越えです。

左に折れた小関越の古道。 東海道の逢坂越えよりも以前からあった官道と言われています。

平安以降は北陸道の旅人や東海道の逢坂越えの脇道として利用されていたのかもしれません

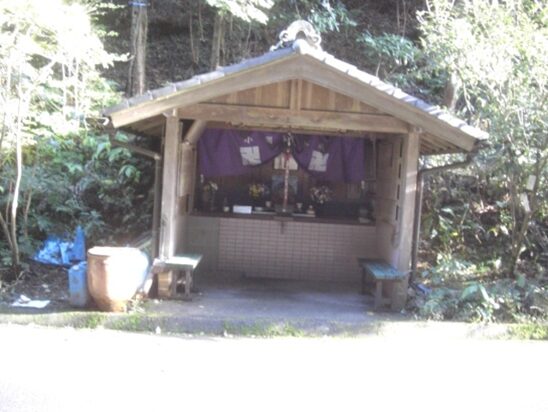

坂を上る左途中にある 祠

【寄り道】

三井寺町の祠の角を右に入ると、鮮やかな朱塗りの 長等神社楼門

長等神社拝殿

さざなみや

志賀の都は荒れにしを

昔ながらの山桜かな

平清盛の弟、平薩摩守忠度の詠んだ歌

ここから、天台寺門宗総本山園城寺(三井寺)へ

開祖は智証大師円珍和尚は、弘仁五年(814)讃岐国に生まれる。母は弘法大師のの姪。貞観十年(865)第五代天台座主となり24年の長きにわたり日本仏教の発展に尽力された。寛平三年(891)78歳入寂、醍醐天皇より智証の大師号が送られた。

途中の石段脇に建つ 毘沙門堂(重文)

段を上りきると 西国十四番札所 観音堂 西国14番札所 本尊は如意輪観音(重文)

大津市街地と琵琶湖の遠望

遥か 比叡山 を望む

観月の舞台

三井の晩鐘(重文)向かって右 謡曲「三井寺」と観月舞台

灌頂堂

まだまだ沢山の建物等あるが時間的に無理なので終わりますが。歩くついででなく時間をとる必要があります

三尾神社

三井寺と付近をバラバラに行ったので写真がまとまりなく分からなくなった

時間もないので早く、元の街道に戻りスタートします。集落の中の坂を上っていきます

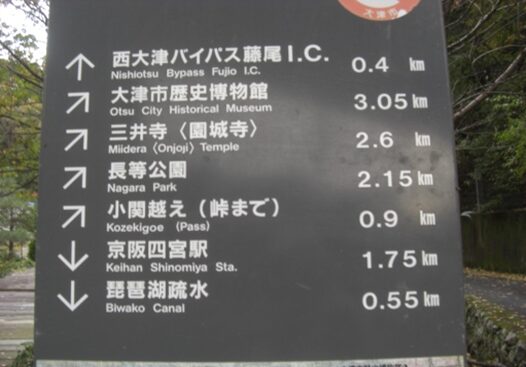

左に 小関越道標二基 小さい道標「右 小関越 三条五条いまくま京道」 「左り三井寺 是より半丁」「右 三井寺」大きい道標「蓮如上人御遺跡・・」「かた・げん・・」

北国街道(西近江路)から別れて藤尾で東海道に合流する約5㎞の道は、かつて東海道の間道として利用され、小関越と呼ばれました。この道標が立つのは、小関越から園城寺(三井寺)へ向かう道の分岐点にあたる。江戸時代中頃の建立で、高さ約95cmあり、三面には上記の様に刻まれています。三井寺は西国三十三所観音巡礼の第十四番札所として多くの参詣者でにぎわった。刻銘の「いまくま」は第十五番札所の京都今熊観音寺のことで、この道が巡礼道であったことを示しています。

左に 小関天満宮参道の鳥居と参道

道を挟んだ向かいに お堂

小関町の緩やかな坂を上っていきます

右に 天台真盛宗霊雲山 新光寺

左向かいに真宗別所山 等正寺 堅田源兵衛父子の哀話が残る

右に 石仏と念仏碑

古道は峠越えらしい山道になってきました街道もやや厳しくなってきましたが

左に 祠

坂を上ってきたところ、左への道がありますが、真っ直ぐ進んで振り返ったところ

まもなく峠に至る

小関峠

結構広い舗装道であるが車もあまり通らず歩きやすい

左に 峠の地蔵(喜一堂)

地蔵のすぐ先で道が分岐、左の細い道を下ります

左の道は地道となりいかにも古道だ

藤尾奥町地区の山の旧道を下っていきます

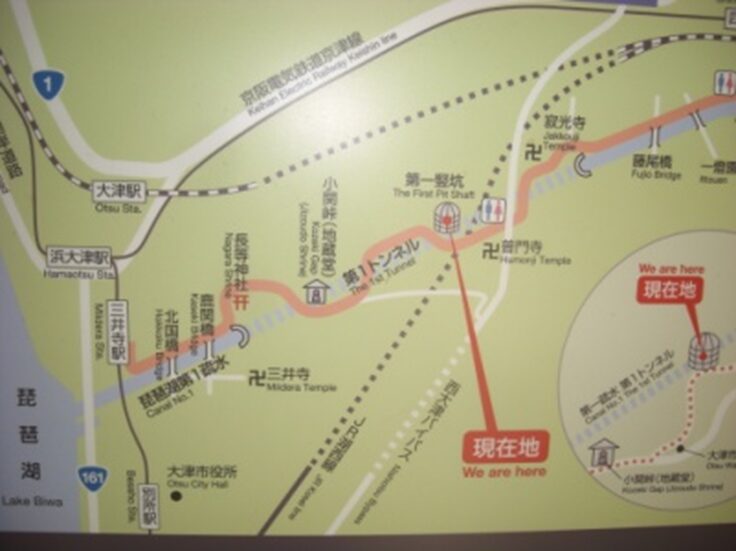

暫く下っていくと、左に 第一堅坑跡、琵琶湖疎水が通っています。深さ45m、今は廃壚になっているが、当時の技術の高さが偲ばれる。また 第二堅坑跡もあるようです

更に快適な旧道を下るこの辺りの地下をJR湖西線が通っています

峠より下って行くと先に民家がみえてきました

右に普門寺が見えてきましたその先に西大津バイパスの高架が見えます

西大津バイパスの高架を潜り、左への道を進みます。

高架の左手前に 祠

ここで⦅寄り道⦆のため右の道を暫く進むこととします。祠の前の高架手前の右に入り道を北に進む所、

右手に浄土真宗 普門寺

普門寺のすぐさきで、左のバイパスの高架を左側に潜り、バイパスを右に見ながら藤尾奥町を北に進みます。藤尾川のせせらぎの音を聞きながら静かな山里に入っていきます

藤尾奥町の集落の中ほど右に心光山 源照寺

更に奥に歩を進めると 藤尾神社 祀られたのは何時か定かでないが、村上天皇、天暦(947~957)の記述にでてくるから社歴は古い

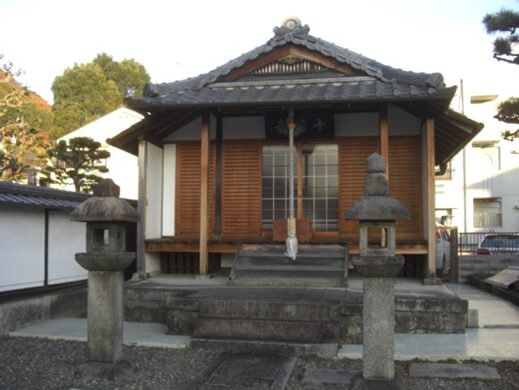

立派な社殿

鳥居のあたりには、古代の鉄鉱所・藤尾タタラ遺跡址

再びバイパスの高架下まで戻り振り返る正面は普門寺で古道は向かって右を下ってきました

先ほどと同じ辻に戻り高架を越えて左への道を進みます

バイパスの高架を越えて振り返ったところ

この高架に向かって左辺りに、前述の琵琶湖疎水の 第二堅坑跡 があるようです

その先、左側に日蓮宗立正山 寂光寺 藤尾摩崖仏で知られている

藤尾磨崖仏

小関越えの途中にあり、古くは「山田堂」「藤尾観音堂」と呼ばれる寺にあった。高さ278センチ・幅566センチの横長の花崗岩に、大小十五体の像と梵字が彫られているそうです。残念ながら予約がなければ入れなく外からは見えないので建物だけとします

その向かい街道の右を見れば、琵琶湖疎水の建物 第二堅抗跡が新しい建物になっているようです

その先で道が分岐しています、右の川に架かる橋と、左斜めに進む道に、左の道を進みます

右にローソンがある辺りの地下を東海道線と湖西線が抜けています

ローソン前を通るところから、左から逢坂山トンネルを抜けてくる東海道線

線路の高架道を越えたところで、右の道に曲がるが、その左高台に 徳丸稲荷大明神

徳丸大明神よりこの先の旧道を遠望

稲荷大明神より急な坂を下り街道右の、東海道線に沿って進みます

振り返ったところ、逢坂山トンネル口がみえます

景色も変わり、藤尾台の町並みを進みます

左に 祠

左に 藤尾小学校 この辺り大津市横木地区、秀吉が方広寺大仏を建てるにあたり、藤尾から大石を運ぶのに大木を横たえたことから横木の名がついたという

小学校をすぎ広い道は左にカーブするが、右の道を入ります

その先細い道となり、小さな川の橋を渡り右の小川に沿って進みます

暫く歩いたところで、京阪京津線の踏切を越ます

その先道なりに進んでいきます

左に 祠

すぐ先でT字路になっている、右角に大きな(3m)道標と常夜灯、道標では最大級の物だろう

大きな道標 南面 三井寺観音道 西面 小関越

文政五年(1822)京・大坂・江戸の定飛脚問屋とある

T字路を右に折れる、折れた先の道ですここの辻で 大津の追分で分岐した東海道 が左から合流してきます。ここからは東海道と重複します

この先もう少し、東海道と重複して歩きます。右に折れ四宮河原通りを進みます

歩いてきた右に 善福寺の石碑

京都市に入りました

右には民家の塀に組み込まれれた 祠

右に少し入ると京阪四宮駅周辺

四宮筋

四宮駅を右に見て進むと小さな川の橋を渡ります

川を渡ったすぐ左に 祠

すぐ右向かいに京東の門番東海道の守護仏 山科地蔵徳林庵

旧東海道沿いに建つ寺院で、地蔵尊は、1157年後白河天皇の勅命により、京の都の主要街道六箇所に安置された地蔵のうちの一体。それ以降、京都に入る際の厄除けの場所、東海道の門番として、今もなお多くの人が訪れている。また、琵琶法師の祖として知られる人康親王、蝉丸ゆかりの寺でもあります。

少し右奥に入っていくと お地蔵さん が並んでいます

人康親王(さねやすしんのう) 蝉丸供養塔 ( ~872年没)

仁明天皇の第四皇子、晩年は山科宮と号この地に隠棲。当道の祖で琵琶の名手

街道に戻り更に少し西に進むと右に 道標 道標の所で右に折れ京阪の踏切を渡ると

十禅寺と人康親王墓の碑

十禅寺

揚柳山と号し本山修験宗、聖護院門跡の末寺。平安時代の859年、仁明天皇の第四の宮、人康親王により創建された。この辺りの地名が「四の宮」と呼ばれる所以となった。

その後度々の戦火で荒廃したが、1655年明正天皇により再興された。

境内の東北隅の木の下に、開山人康親王の廟があります。

廟への参道

人康親王の廟

小関越え街道はここで完歩、以前歩いた東海道につなぎ終了します

コメント