2019年3月11日

高野街道の資料整備している時、平成7年発行の中庄谷 直様の著書「関西 山越の古道上・中・下」の中に葛城二八越の一つとして九重越が掲載されていました。地元近隣の人々が利用された生活道路としての古くからの高野街道でないかと。高野街道は各方面からの高野に通じる道は古より高野街道として呼ばれてもいました。

和歌山側からのルートですので歩く方向は逆になっていますが挑戦

九重越はあまり文献には載ってこないので知られていませんが、蔵王峠と紀見峠の間に位置する峠で、岩湧山(標高897.7)の東に位置し五ッ辻を抜ける旧道である。五ッ辻からの下りは、栃谷(数本谷道がある)を下り、行司河原分岐にでて、加賀田川を下り神納から三日市宿で高野街道に合流する旧道。

どれだけ歩けるか挑戦してみます

町石道の登り口である、慈尊院の紀ノ川の対岸、かつて私が幼いころには慈尊院の渡しがあった場所の北側の堤防です。向かって右は、かつて高野口中学校跡で、今は紀の川支援学校に変わっています。

ここからスタートします。右に支援学校を見て北に進み、高野口の旧市街地に入り、JR高野口駅手前の左郵便局の角で、東西に走る大和街道に出ます。その辻で左に折れて少し大和街道を西に歩き、大野地区に入ります。(仮定のルート)

高野口町北の庚申山から見た高野山方向の眺めで、向かって右手、高野山

スタート地点付近、紀ノ川の渡し跡 から見た対岸の 慈尊院 高野山の町石道は中央の山、雨引山を向かって右から山の浦に巻いて登っています

紀の川の 慈尊院の渡し跡 付近

この先歩く九重峠越、向かって右の山と、左から緩やかな山の間。

渡し場跡の学校からどの道が高野街道であったかよくわかりません。とりあえず北に進み100m程先の五差路を北に進むと、国道24号線の交差点に出ます、更に広い道を北へ(JR高野口駅)進んでいくと、左角に郵便局があります、その手前の東西の道が大和街道で左に折れます。

左に折れて高野口町名倉の街並みを西に400m余り進むと大野地区のこの辻に出ます(下の写真の辻)左に旧家があり、右角に生地砂糖とシャッターに書かれているところを右に折れます。まっすぐ進む道は大和街道です。

右に折れて50mほど行くとT字路となり、右角に大野児童館がありますので左に折れて、直ぐの分岐を右に進みます。(あくまで仮想道です)正面の角に消防分断の車庫があります。

その先数十mで左T字路を右に折れて北にしばらく進みます

JR和歌山線の高架を潜る

その先で、田原川に架かる橋を渡り、九重坂 を上ります

途中京奈和自動車道の高架を潜り、暫く坂道を蛇行しながら進む。集落はありません。

左手に産業廃棄物処理場が見える

産業廃棄物処理場の西側には新しく作られた道幅の広い道路が南北にまっすぐ走っています。その道路の西側が下中・その北に上中の集落がある。集落の中を南から北に高野街道が通じていたかも、よくわかりませんので、私が幼い自分から記憶のあるこの道を登っています。この道は昔とほとんど変わっていません

正面の山が 九重越道

やがて農道に出て横断し左に道なりに上る。この辺りは高野口町上中地区。この農道も古い道ではありません

農道を横断し左に折れ坂を上ったところから振り返る

正面は上中の集落、車道に出たところで右に折れて坂を上る。

坂を上ると右に旧信太中学校の校舎があります、現在は廃校です。

旧信太中学校、まだ数年前に廃校になったばかり、この辺りも生徒数が減少しています

学校跡を右に見てさらに緩やかな坂を進む

九重バス停

左T字路を右に下っていけば、田原集落を抜け、田原川に沿ってJR和歌山線高野口駅の東側の踏切に出て大和街道に合流します。そしてさらにまっ直ぐ南に進んでいくと旧名倉集落(現高野口町名倉)から紀の川の九度山橋に出ます。この道も古くから存在していたと思われます。

T字路から少し先右にクスノキに囲まれた

信太神社(信太五社大明神)田原・上中・下中・九重の総氏神

拝殿

信太神社の樟樹の木、根元から胸高周囲2.1mのクロガネモチのた大木が癒合した奇観。(県指定天然記念物)

信太神社を右に見てさらに坂を上っていきます

神社の 大木の樟 頭上を覆っています

左の谷川に沿って上中から九重の集落に変わり登っていきます

立派な建物が建っています

右から新しい道が合流してきます

かなり登ってきました

やがて川沿いの九重集落の中ほどで、道は左の谷川を橋で渡っています。九重越道は左に折れずに、右の坂道を上ります。

橋の手前の右への地道

左に折れて登っていく道を見たところ

民家もなく谷川に沿った道

やがて小さな橋を左に渡り右にカーブします

橋から100mあまりまっ直ぐ進んだところで、

道が無くなり山林の中に入ります。急に景色が変わり右手に谷川が続きますが深くなってきました

振り返ったところです

快適な古道を登っていく、この付近は材木の伐採がされているので明るい

足元は悪くなってきたが道跡はよく残っています

暫く登ると道は急に悪くなりほとんど消えかかっているようで注意しながら登る。地図からすれば谷川沿いに登れば上の池近くに出ることになっています。池までは下の分岐のところから約1㎞余りの距離、山道で1㎞は結構あります。

山仕事以外は人が入らないのだろう。この先登れるか心配にしています

ところどころ道の痕跡があります

これなら何とか池まで行きつけるだろう。冬場で正解で夏場は無理です

右手は谷川でかなり急斜面

振り返ったところですが、狭いですが道は残っています

かなり荒れています、右の谷を見ながら登っていますがもう道と言えないです

その先で斜面が崩れています前に進めない、左は急斜面で登れない、右は結構深い谷です

崩れた向こう側に道跡らしきのが見えるが、谷へ降りて進むか迷いましたが、果たして歩けるかわからないのでここまでとして引き返します。この崩れた後を見るとあまり崩れてから古くはないようです。正面上を見ると上の道に近くかすかに稜線らしき見えます。

右の谷はこのような状況です。この古道も間もなく跡形もなく完全に消失することだろう。見事な山崩れだ

一人歩きだから絶対無理をしてはいけない。

元の登り口に戻り振り返った処です。山の谷間を登って行った。

直ぐ下の民家で作業しているおじさんがいたので道のこと聞くと、最近は歩いたことはないが、子供のころはよく谷を登り、上の池まで歩いたと言ってました。昔はこの旧道を旅人は歩いて峠越をしたそうです。最近は歩く人もないし山崩れがあったから越えられなくなったそうです。

地元の人も利用されていない古道

結局、和歌山側からは九重越は完歩できず峠越えはできない。でも話も聞けたし、行けるところまで登ったので大満足

2020年3月20日

2019年3月11日に歩いた九重越、高野口に慈尊院の渡し跡からの道は途中九重のがけ崩れで達成出来なかったので、本日、本流の古道でないと思いますが、JR紀伊山田駅近くの高野街道の岸上から 吉原~山田に出て山田川に沿って遡り、五っ辻を目指します。

この道は支道かもしれないが、高野への古道だろう

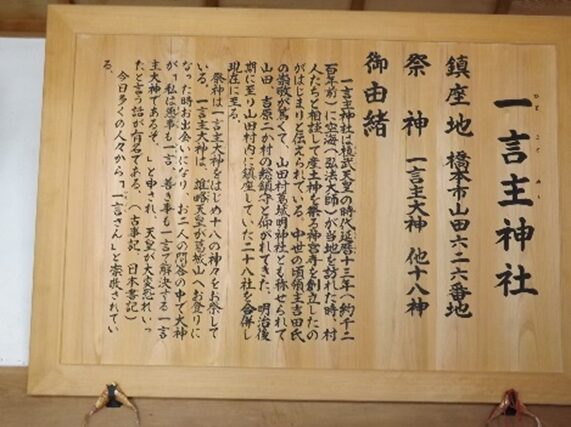

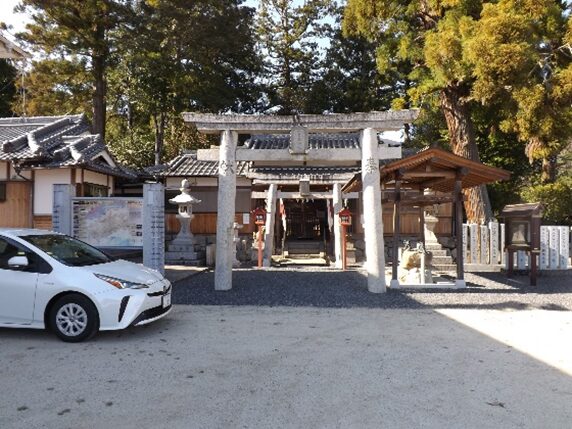

とりあえず道順からして、橋本市吉原~山田集落に入り、集落内の 一言主神社 をスタートします一日の無事を祈って参拝します

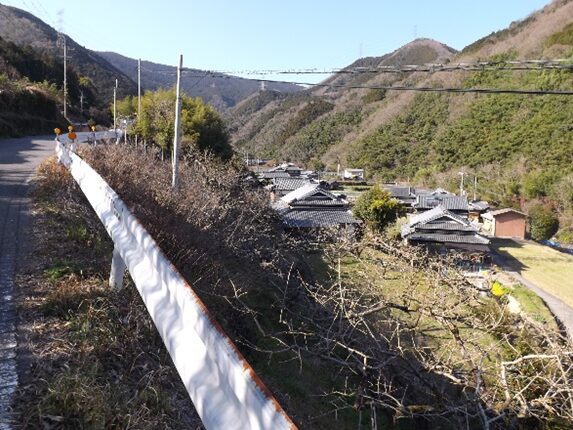

神社から北に登っていきます、北の端の山田集落が見えています。正面の右手は多分三石山で、左奥は岩湧山の山系で、九重越は中腹あたりを抜けています

少し平たんな道に変わります

右から山田川が合流してきます

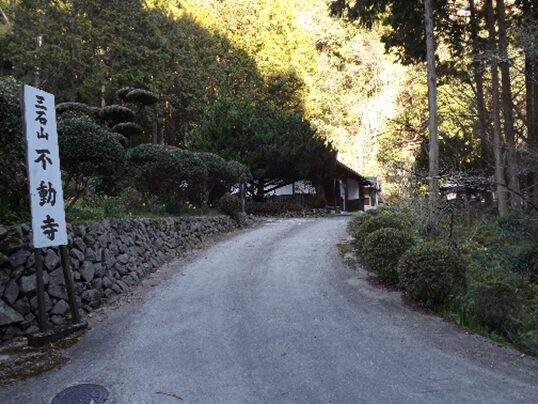

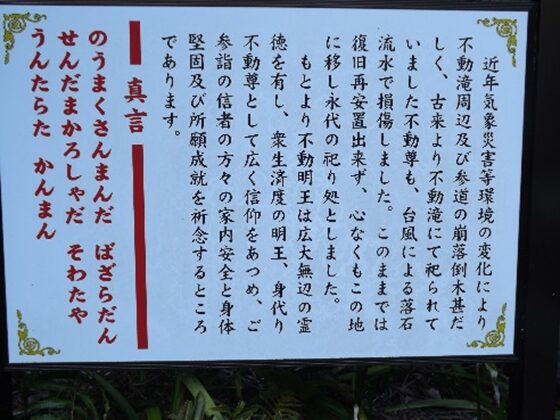

合流した先、右手奥に 真言宗三石山不動寺 延暦13年(794)弘法大師が21歳の時、この地で草庵を結び修行したと伝わる

境内にある 熊鷹大神不動明王

不動寺を右に見て奥に進む

かなり奥地に入ってきました、山田川が左に沿っています

山田地区最北の一軒家

民家が無くなった先の山田川に沿った道

山田川の 不動滝(手水の滝)

滝の先さらに緩やかな坂を上っていきます

前方に通行止めの立て看板が見えてきました。戻らなければいけないのかな

がけ崩れで車止めをしています。全面通行止めでないようです、歩けないか少し入ってみます

歩くには支障がないようです

歩くには快適な道です

小さな滝があります

さらに登っていきます、緩やかな坂道で舗装もされていて車も走れたのでしょう

やがて北側からの車止めの看板があります

登ってきた道を振り返る、

少し広場になっていて、軽の車が通っていました。広場に出たところで右に折れる道がありますが、三石山(738.4m)を右に見て御幸辻の方へ下る道のようです。

標識が右にカーブする角の立っています

分岐の左、岩湧山への矢印方向へ歩きます

北への尾根道(標高約774m)を少し進んでいく、比較的平坦な山道

やがて左にカーブする辻で右に案内表示が立っていますので、右の道に入っていきます。三石山・橋本市山田は今歩いてきた道です

右の岩湧山へ登り道を入ります

この先暫く写真をみてください

左

標識があります、岩湧山方向

正面突き当りの一段高い左右の道に出ますので、案内表示通りに右に折れます

右に折れたところから振り返ったところ。標識の向かって左から登ってきました

その先で、平たんで結構広い場所に出ます。紀見峠・岩湧山・西への南葛城山方向へ進むダイヤモンドトレースの分岐点です

この辻は大坂側から登ってき高野街道で、五っ辻に出て九重越をしてきたこの分岐で、今登ってきた山田川に沿って下り、御幸辻駅から高野街道の本道と分岐し出塔に出る高野街道と合流しています。

この辻で右に折れて西南の尾根を進み、札ノ辻に下り、土砂崩れで通行できなくなっているが九重に出て高野口に至る、九重峠越の高野街道の一つの古道。

辻にはダイヤモンドトレールの石標

金剛葛城山系の稜線を縦走する長距離自然歩道。奈良県香芝市の屯鶴峯~二上山~大和葛城山~金剛山~紀見峠~岩湧山~大阪和泉市の槙尾山を結ぶ45㎞。

標識に沿って岩湧山への道を進みます

すぐ林の中の気持ち良い道で、この付近に来ると、何処から登ってきたのか結構登山者が歩いています。

多分大坂側からと思います。私のような街道探索の数寄者はいないようです

さすがにここまでくると沢山の登山者が歩いているのだろう、道がよく踏みならされている

快適な道が続きます

やっとのことで 五っ辻が見えてきました

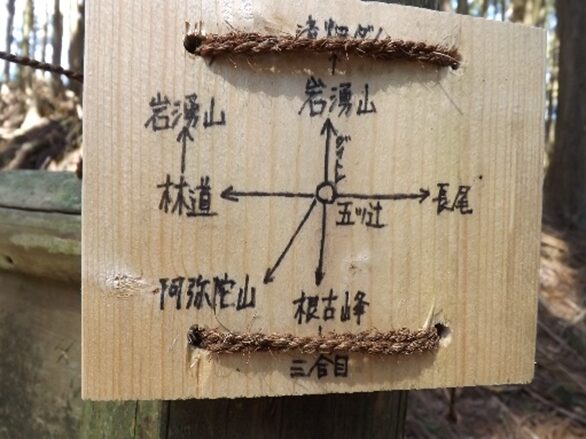

標高754mの五っ辻 につきました

左斜めへの道が 岩湧山登山道 右は、栃谷・中ノ谷の高野街道の古道 の下り道

岩湧山は、標高897.7mあるからここから標高差143.7mを一気に登るようです。私も確か一度小学高学年の時に登った記憶ありますが近くにいながらよく覚えていません。

岩湧山への登り道

古道は、右長尾への道、前述の栃谷・中ノ谷への道でもあります。

右への尾根道を入っていきます

下りながらすこし進んでいきましたが、中ノ谷・栃谷への道 がわからなく途中で諦めます。今はもう谷道は廃道化しているのかも。古道でなく、岩湧山への登山道は別に整備されているようでもう利用する人もいないのだろう

でも、和歌山側から五ッ辻に来れましたので満足

五っ辻に戻りました

五ッ辻の一本、木の柵で入れなくしていますしているのだろう

五つ辻で終わり、前に高野口町九重からの登り道が途中山の斜面が崩れた場所の上の道まで下り九重峠越を完歩したい。

そこから今回、高野口九重への下りでなく、山田川に沿って朝登ってきた谷川沿いの道とは別に、池の近くの札ノ辻から山田地区の西側に沿った橋本市吉原へ下り、大和街道の岸上に出て、紀の川を学文路の渡し、高野街道に出る道に下ってみます。

五つ辻から暫く来た道を戻ります。これからの帰り歩く道は、前回の崖崩れの上の道に出る予定なので、高野街道の古道です。もちろん改修されているようなのでs正しいかどうかはよくわかりませんが

九重峠 の場所がはっきわかりませんが、この辺りなのだろうか

やがて前述の広場に戻り、大阪府と和歌山県の境界にでます。ここの辻で来た道に別れ表示のある、南葛城山への道をとります。

少し歩くと、左から前述の広場に出る道が左右に走りますので、右へ折れます。

右に折れて快適な道を暫く南西に進みます、説明がむつかしいので写真で追ってください。右手は和歌山県と大阪府の県境(標高800m余り)が続く、この道は現在林道ですが、多分かつての古道を改修した道と想像できる

標高800m辺りを暫く歩くので、あまり起伏がない快快適な旧道

この分岐の道は左へ。古道にしては道案内標識はありません。ある程度の資料なければ迷ってしまいそう。多分道路改修時に新しくつけなかったのだろう。殆ど高野街道の道跡の一つと誰も思っていなかったのか

さらに次の分岐も左(南)へ

この分岐も左へ

どんどん舗装に沿って降りていきました。(もちろん仮定の道で正しい古道かどうかわかどうかわかりませんが)

日が差し込む綺麗な道です

やがて林道に出ますので鋭角に右に折れます。

右上より降りてきた鋭角の辻を見たところです。

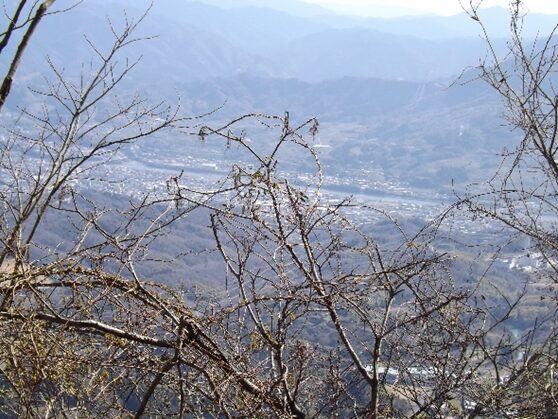

この辻を少し左に林道を上ると、右手に紀の川方向の景色がが見えます

右に円を描いて進みますが、かつての旧道はまっすぐ進んでいたようです。歩けるかわからないので新しい舗装の林道を進みます

林道は右から左に蛇行しながら少し迂回しています

迂回してきたところ

右手下に池が見えてきました。この池のすぐ先こそが、前にに登ってきて谷道が崩れていて通り抜け出来なかって残念したところです。やっと完全でないが繋がりました。

右下に池が見えます

池のところで振り返る。前述に記載している下の民家の人の話では、小さいころにはこの池までよく遊びに来ていたといっていた

右下の池を見ながら少し下ってきたところで、左側後方から道が出てきています。この道はおそらく前述の右へ迂回するところの辻を真っすぐ来ていた旧道跡でしょう。

またこの辻で左に下っていく道があります。後で資料を見ると山田地区へ下る道で、この道が旧道跡だったようです。ただ今回は、九重越が目的であったので、山田への道は歩きませんでした。またこの道が歩けるかどうかわからないこともあるので。

この辻は、かつては 札ノ辻 と呼ばれていたところのようです。

札ノ辻のところから、再度右の下の谷道を見ます。やはり崩れた後はかつての旧道は廃道化されているようです。札ノ辻から古道は右の崩れた谷に下って九重集落に出ていたと確信が出来た。

資料では九重村は、中世には高野山領官省符庄に属していたが、江戸期は高野山領から外れ、公領の官省符庄になった。天保年間には田畑高332石・家数42軒・人口230人となっています(山越の古道 中庄谷 直著)より。

札ノ辻から左への山田への下る道があるが、下って行けば山田の北の端の集落に下りている旧道と思うが資料もないし下りません

もう一度右下の谷川の旧道を探してみるがわからない

ここで、和歌山県側の九重峠越の古道が歩けましたので満足して終了します

(補足)

帰り道は歩いて帰らなければならないので、補足となりますが、札ノ辻で真直ぐ林道を下ります

南側の橋本市と紀ノ川、右上の山が 高野山 です

左斜め後方には三石山。山の麓の山田川に沿って谷間を午前中に登っていきました

下っていくと吉原の集落に入り、午前中のスタート地点の一言主神社につきます

五っ辻から資料には九重越で、九重集落・大野集落・紀の川慈尊院の渡しへの道が載っていますが、

吉原集落・山田集落・岸上・紀の川を学文路の渡しで高野街道を進む場合もあったかも

山田と吉原地区の境の道を下る

吉原の集落を下っていきます

吉原の 地蔵寺

地蔵寺の南側、農道の交差点を横断します。正面右端の山が高野山

出塔集落ああたりで振り返る

一帯には大きな屋敷があります

右手に学校をみて、やがて柏原地区で京奈和道路を潜ります

の先前方に高野山が見えます(右端奥)

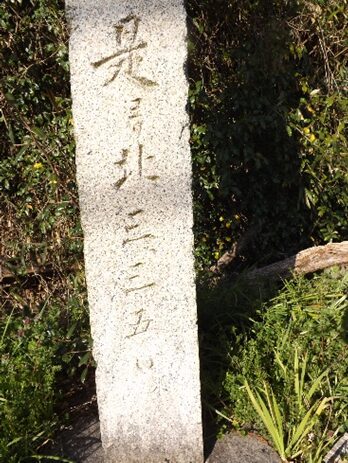

やがて左に引きの池を見て下る。下ってきた左角に 一言主神社道標 「是ヨリ北三.三五・・」ここ十字路で東西に通る道は、大和街道

十字路左角の新しい大和街道の道標 大和街道を横断して南へ、大和街道を左に折れると、紀伊山田駅の北側の十字路に出ます。右に行くと高野口へ

振り返ったところで、左右の道が大和街道

大和街道を10mほど左に折れて右(南)に折れたところです

まっ直ぐ南に下っていくとJR和歌山線に出ます。さらにすぐ先で国道24号線を横断して南へ、真正面に高野山が見えます

左に 神野々廃寺跡 の小さな森が見えます

やがて紀ノ川に架かる岸上橋(学文路)に出ます

橋袂寄り振り返ったところです。橋の少し東に 学文路の渡し跡

ここで和歌山県側の 九重越・並びに山田の道 を終了します。

2020年3月7日

三日市駅前の高野街道~九重峠越を挑戦

2020年3月20日 山田川に沿って九重峠越を再度挑戦して、和歌山県側の九重峠越を完歩できました。その前、3月7日に大阪府側も歩いていた。3月20日と前後しています。

南海高野線三日市駅 8時30分スタート~行司河原分岐着 10時30分

分岐から栃谷・中ノ谷を谷川沿いに登ったが、途中で道が消失? 五つ辻まで辿れなくて行司分岐まで戻り、やむなく峠越は断念しました。

帰りは行司分岐から東に道を取り、流谷から南海高野線天見駅に出ました。この道も古くからあるようで地元の村人も利用していた。

高野街道の三日市駅前から紀見峠に進まず、東南に加賀田川沿いを遡り、行司河原分岐に出てその分岐から幾筋かの谷道を登る山道です。一番西側の舗装道は岩湧寺・岩湧山への道があります。どの道も岩湧山への登山口、五つ辻に出ます。そこからも正しい道はわかりませんでしたが、九重峠に出て札ノ辻へ進み、高野口町九重から紀の川に沿った大和街道に出る道です。また途中から山田・吉原に下り岸上で大和街道を横断して紀の川の学文路の渡しに出る道です。果たして、途中、道標もなく高野街道として機能されていたかよくわかりませんが、紀見峠宿の番所を抜けなくていいので、近隣の人たちが利用されたかも。

関西山越の古道(下)中庄谷直様の著書(平成8年発行)に、葛城二八越の一つとして九重越が掲載されていましたので参考にさせていただきました。ありがとうございました。

南海三日市駅

駅前北側の前にある 道標 「左 □住延命寺」 「左 岩湧寺」

道標の傍の案内図

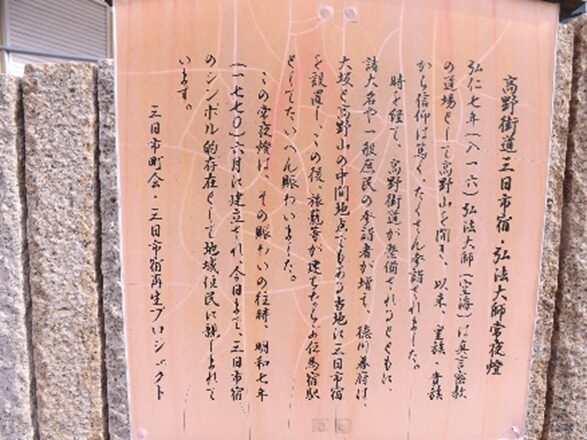

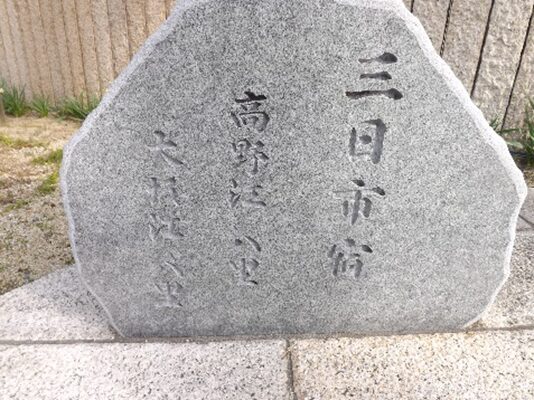

隣に 高野街道三日市宿・弘法大師常夜燈

すぐ隣に 楠木正成の座像 河内といえば何といっても楠木正成・一族

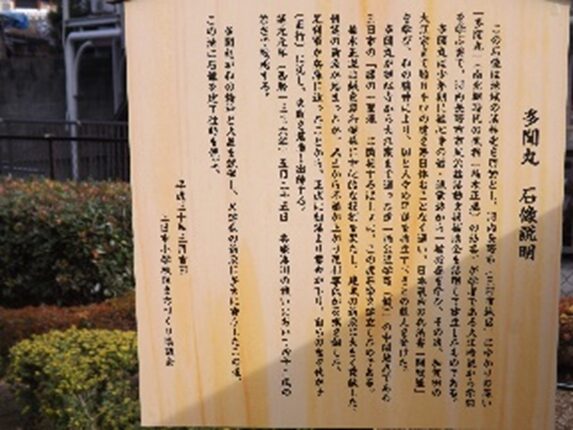

正成が多聞丸といわれた幼いころ、大江時親に学問を学ぶ

銅像前から駅方向を振り返る

銅像のすぐ先で左に折れます。高野街道 が右(写真手前)から合流します。少し重複して進む

左に折れて100mほど進んだ先の広い道に出たところ

そこを左に折れたすぐ右にある 清瀬山 大師寺河泉地蔵第二番 日限地蔵

すぐ東側に南に入る高野街道があります。そこから三日市駅方向を見たところ

高野街道三日市宿を重複しながら少し進みます

高野街道三日市宿の街並み

新高野橋を渡るその手前左に 八里石の道標「西 高野山女人堂江八里」 南側には南無大師遍照金剛 文政遁四年巳年二月三日市宿と刻まれている

橋を渡って数十mで、左T字路を右に折れ、高野街道本道と分岐します

右に折れた道筋

右に折れ数十m右に 祠 白龍・松竹梅・満月稲荷

すぐの広い道を横断して進むと、天見川に架かる新前川橋を渡ります

すぐ先の信号で左に折れます

左に折れて、左手の天見川に沿って南に進むと天見川はすぐ先で、加賀田川と分岐します

加賀田川を左に見ながら高架道路の下をくぐり進む

緩やかな上り坂の住宅地を進みます

加塩バス停のところ、加賀田米穀店の前に 地蔵さん

左からの加賀田川を加塩橋で渡ります、川は右に変わる

左の高台に 加賀田神社 がありますが、先の時間が想像つかないので寄りません

右に学校、左に郵便局を見たところを振り返る

道は緩やかですが上りか続いてます。右手左手には新しく開発された大きな住宅地が広がります

田作バス停の付近、右手に大きな家が見えます。その向こうは大矢船中町・南町・西町・南ヶ丘の新興住宅地が続きます

緩やかな坂を上っていきます

加賀田川に架かる内田橋を渡り、川は左側に沿います

左に加賀田川に架かるごうのきた橋を見て進む

すぐ右に坂を上るところ 道標 が立っています大江時親邸跡への道です。 「大江時親邸跡碑へ一丁」

右に坂を上り (寄り道)します。すぐ先で右に大江家の大和棟の旧家で、十八世紀前半の建築といわれています。 大江時親邸

大江時親碑

大江時親(毛利時親)は朝廷に仕えた公家の名家。楠木正成の軍学兵法の師といわれる。多聞丸時代には観心寺から7㎞の道のりを通い兵学を習ったと伝わる。また大江時親は戦国時代中国地方の覇者、毛利元就の始祖と家系図にあります。

道標の所にもどると、すぐ先で道は右にカーブしています正面、高架道路、手前建物は中自治会館

高架をくぐり進んでいくと、加賀田川に架かる岸上橋を渡ります。右に川が沿います

さらにその先で再び榎平橋を渡ります、渡たすぐ右に、 横手地蔵尊 が祀られている。

その先しばらく左側に変わった加賀田川が沿います

加賀田川が分流しています、橋を渡って左に進む

三日市からスタートしてからは緩やかな上りが続いてきました

中央に 石碑 が建ち道が分岐しています

左への道を進みます。右の道は岩湧寺から岩湧山(標高898m)への道

左の道を少し進んでいくと橋に出ます、橋を渡ると道が分岐しています。行司河原分岐の辻に出ます

行司河原分岐の辻

行司河原分岐から、九重越峠の手前の五つ辻まで幾筋か谷道・尾根の登り道があったようですが、どの道が一番使われていたかわかりません。

結果的には間違ったのか五つ辻まで辿り着くことができませんでした。この分岐の右のまっ直ぐの道は、

岩湧寺を経由する舗装道で、岩湧寺からは岩湧山(898m)への登山道(岩湧山道)に出て五つ辻にでるコースで今多くの岩湧山への登山道として利用されています。少し先で分岐し左の山道に入る道が、五つ辻への中ノ谷道

で一番の近道の峠越道であったが、険しい山道ですでに廃道化しているかも。

また岩湧寺を左に見て西に山中を進んでいくと滝畑ダムに出て、滝畑街道(蔵王峠越)からかつらぎ町に出ます。

山越の古道、資料参考にして行司河原分岐で左の道をとりました。

行司河原分岐に立てられている案内板(登山道の案内板)

分岐から今渡った橋を振り返る

今回、分岐を左に進みます、この道の先は流谷から高野街道の天見駅に出ます。

途中で五つ辻へ、中ノ谷の東隣の栃谷を遡り、途中で右側の尾根に登っている道。当時の調査では素晴らしい古道の雰囲気が感じる道であったというので。その道が峠越えの本道だったようです。その道に挑戦します。

中庄谷 直さんの著書「関西 山越古道 上中下」が発行された初版が平成7年(1905)で、多分調査されたのがそれ以前だから、登山者に利用されている道ならいいが、岩湧山の登山は、舗装された車でいける岩湧寺からそこからの登山道が利用されていて、九重峠越は忘れられた存在で、果たしてその素晴らしい古道が残っているか少し不安ですが

暫くいくと右から地道のかつての旧道らしき道が出てきています、分岐から100m余りの右へのこの道に出てくる旧道は廃道化しています

出てくるところを振り返ったところです

行司河原分岐より300mほど進むと、右に通行止めの看板と説明板が建っています。でも道跡が残っているので少し不安であるが行けるところまで行ってみます。この道が素晴らしい道だった

栃谷の五つ辻への古道 です

以前は車も走っていた林道だろうか舗装もされているがかなり荒れていて走れない。

登り口から20m程の所、右後方から下ってくる道に合流してるところ振り返る。おそらくこの道が前述の道の延長だろう

気持ちの良い道です、でも車が通っていたとは驚きです。山林関係の人だけ利用する古道が林道になっていたのでしょう

左の谷川に沿って緩やかな道を上っていきます

振り返ったところです、やはり快適な空気の美味しい道です

左は谷川で、小さな滝が見えます

コンクリートの舗装がが続いています

緩やかですがかなり登ってきました

小さなコンクリートの橋が架かっています山深くなってきました、谷川沿いに登っていきます。栃谷の古道(林道)、このあたりまで来るとよく以前車が入ってきていたのかと思います。谷川が右に変わります

さらに深く登っていきます

少し道が狭くなってきました。舗装もここまでです

ここで道は崩れた跡があり谷川の中の道になっています。

振り返ったところです

道は狭くなり荒れてきました。道跡は残っています

倒木もあり歩くのも大変。多分山仕事以外の人は入ってこないのだろう。もの好きなのは私だけか?

果たして五つ辻に行き着けるのだろうか心配になってきた。どのあたりまで来ているのかもわからない。冬場だからいいが、夏場は一人では無理です。

何とか道らしい跡があるので上上っていきます

谷川か道跡かよくわからない

さらに登ってきたがもうこれ以上は、道があるのか、消失しているのか、間違ったのかわからない、迷ったら戻ると自分自身のルールで決めているのでここで諦めます。多分峠に近いかなりいいところまで登ってきていると思います

登り口から40分、この辺りで右に方向を変えて尾根道に登って行って、その先で右からの中ノ谷コースと合流して五つ辻に出るのだが、もうこれ以上は前に進むのは無理。やはり山の道で長年利用されていなければ荒れてしまうのは仕方ない。

栃谷コースの登り道断念します

「関西山越えの古道、中庄谷直」さんの資料を再考してみると、今歩いてきた古道は、右の尾根に登る道があると記載されています。戻る道をよく注意しながら下ってきましたがそれらしい尾根道はありませんでした。前述の先を上っていたのだろう。

著書発行は平成7年(1996)なので30年弱の調査資料なので、おそらく人もすでに歩かない道で廃道化していても不思議でない。

戻る途中下の流谷への車道近くまで来ると、上るとき気が付かなかったが、下から登ってきた右に細い急斜面の道がありましたので、参考に上ると尾根道の跡のようですが、多分、中ノ谷コースで五つ辻への厳しい山道跡かも、でももうほとんど道跡が確認できないほどです。

参考に登ってみました

登るとき分からなかったが、急な登り道ですがしっかり道が残っています

150mほど上ると左右に尾根道の痕跡に出ました、

かなり急坂を登っていくと、尾根に至りました向かって左から登ってきて、正面は尾根道のようです。右は下っています想像ですが五つ辻の一つである中ノ谷道に通じているのではないか

尾根道をもしかとして少し進んでいきましたが、途中で道が怪しくなってきたので引き返しました。

栃谷ルートを諦め、元の行司河原分岐の辻に戻りました

分岐から右の道、岩湧寺への道を進みました

融通念仏宗湧出山 岩湧寺は

岩湧山(標高898m)の中腹にあります。開基は役の小角といわれ、創建は大宝年間(701~704)、多宝塔(重文)・木造大日如来坐像(重文)があります。

しばらく車道を進んでいくと、車のところで、道は分岐しています。まっ直は岩涌寺への道で、岩湧山登山道を経由して五っ辻への一つのルート道ですが、遠回りになりまた九重越の旧道と考えにくいです

中ノ谷コースの五つ辻の旧道

車のところ左への入る道が、五っ辻への一つ中ノ谷ルートです。この道は一番の最短コースですが厳しい山道だそうです。中ノ谷道に入ってみます

登りかけた右に、祠 があります

少し登って振り返ると、しっかりした旧道でヒョットしたらとおもいました。

快適な山道です

かなり登ってきたところで小さな橋が架かっています

橋の先で左にカーブしているの前述の尾根に通じているのかと思いました

雑木の倒木で道がふさがれています。この道も今では登山者も入らないのだろう

それでも道が狭くなってきたが古道跡が残り歩けます

これぐらいの道なら五っ辻まで行けると思ってしまいました

右下方向に岩湧寺への車道が見えます

かなり登ってきましたが、道はもう限界のようです。危険なのでこの辺で戻ります。 中ノ谷道は南に最短に登り、五っ辻の手前で栃谷道と合流して五っ辻に出ていたようです

中ノ谷道を断念して再び行司河原分岐に戻ります

私の歩いた限りでは、資料からしても大阪側からの高野街道・九重峠越道は無理のようでした道を間違えているかもしれませんが、一人で歩くにはほぼ満足な探索が出来ました。

でも九重峠越道が存在していたことに大満足でした

行司河原分岐から天見への道

この道は直接今回の、九重峠越と違いますが、帰る道として、行司河原分岐に戻り東に道をとり流谷から南海高野線天見駅前の高野街道に合流します。この道も古くから存在していたようです。

先ほど通った栃谷道を進む

トチ谷橋を渡り右にカーブしています

その先で左にカーブする右に先ほど登った栃谷のルート登り口です、振り返る

登り口のすぐに谷川に架かる、栃谷橋

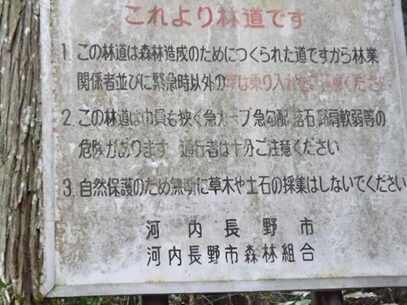

栃谷橋を渡って右にカーブした先でまた左にカーブする右手に大谷林道があり、この道も栃谷道と並行した道で五っ辻に出ていますが、距離は遠回りとなり、現在は鎖で通行止めにしているところを見ると、先で通れなくなるのだろう。この道は林道で森林道政成のために造られた道と書かれていますので新しいのだろう

登り口は舗装の跡がある結構綺麗な道です

すぐのところで同じように大谷橋を渡ります

さらに進むとタケノ谷橋を渡ります、流谷地区に入ります

そのすぐでトンネルを潜ります。かつてはこのトンネルの上を越えていたようです

トンネルの先の道

案内表示があります

やがて流谷集落が見えてきました

橋を渡ります

右のところに、紀見峠越より古いともいわれる修験者が通った 行者道 が下りてきています。想像ですが、真田信繁(幸村)も大阪城入場時に紀見峠越をせずこの行者道を抜けたともいう説があります

下っていきます

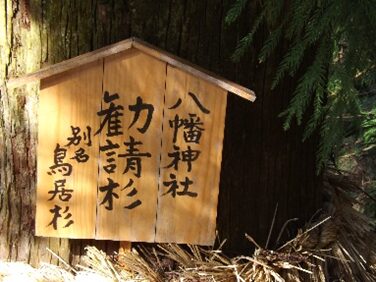

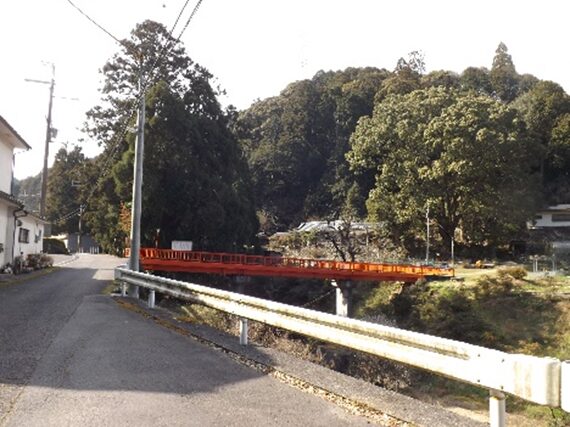

やがて左川向に 八幡神社(高野街道紀見峠越に詳細)

前方に天見が見えてきました

八幡神社を振り返る

神社を下っていくと出会いの集落に入ります。お堂

高野街道、出会いの辻に出ます。南海高野線天見駅に出て帰ります

コメント