2日目 2013年11月30日

山電妻鹿駅~姫路市飾磨宮~飾磨区英賀西町の広栄橋~山陽電鉄綱干線の綱干駅の南~揖保川・中川を渡り~たつの市片バス停・竜野市立図書館前

今日も阪神梅田駅6時15分発で妻鹿駅へそこから前回に続き歩く。この辺りは来年の大河ドラマ黒田官兵衛にあやかり一色になりつつある。飾磨を抜け姫路からの室津道と合流する片まで、4時30分に完歩。

すでに辺りは暗くなりつつある、片バス停の最終で網干駅まで帰る、このバスが最終で乗り遅れると大変だ。自宅に帰ったのが9時30分。

妻鹿駅 8時スタート

室津道との合流地点 16時35分

44.243歩 26.54㎞

近くの片バス停最終便4時53分で山電網干駅まで

網干街道 2日間トータル 84.560歩 50.73㎞

早朝の山陽電鉄の妻鹿駅、朝から快晴の良い天気

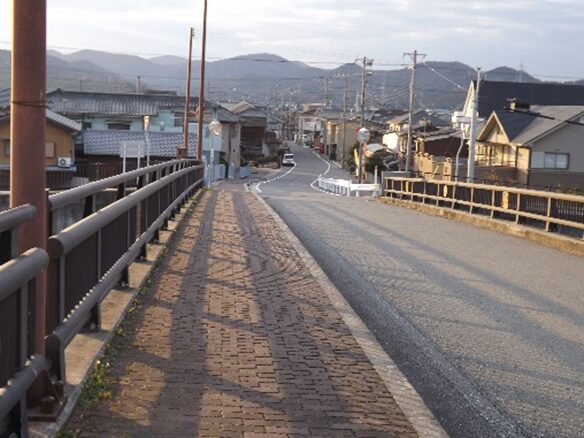

妻鹿駅前の市川に架かる山陽電鉄の陸橋に沿って歩道橋で対岸に渡る。歩道橋よりみる甲山と妻鹿城址

陸橋を渡り堤防を右に折れるがその右川沿いに、 お地蔵さん

右の市川に沿って堤防を暫く進む

この辺りがかつての 渡し場跡 だろうか、堤防より対岸を見る

堤防左下に 道標お地蔵さん

道しるべ地蔵

市川右岸六地蔵巡り三番、早川神社の東方・市川堤防下にある。1854~1860年には「渡し場」にあったが、昭和43年に現在の堂に移したという。

此の付近で水車を回していた人が通行人から度々道を聞かれるので、道不案内の人のためにと、旅の無事平安を祈って、石の道標に「左かめやま、右ひめじ」の文字と上端部に仏像を刻みお祭りしたそうです

道しるべ地蔵より西に見える早川神社紅葉が素晴らしく綺麗

早川神社

神社より甲山の遠望

神社の裏側(北側)の道から西へ

集落内を西へ

分岐を左へ

200m程進むとT字路に突き当たるので、左に曲がり

すぐまた住宅の手前の道を右へ

右へ折れて少し進むと、401号線の中央分離帯の広い車道に出るので歩道橋で向こう側に出ます

歩道橋から西方向、左前方に高浜小学校、学校に突当り右に折れて小学校の北側で左へ曲がる

小学校の北側を学校に沿って進み、切れた辻で左斜めに曲がる

左斜め(南西)の道

変則の辻もあるが、側溝沿いに進む、右から左へ

広い道路に出ます、正面に飾磨東中学校でT字路となり広い道を右に折れます

飾磨東中学を左に広い道を西に進むと,一つ目の信号交差点を左に折れる

この先少し、旧道がどの道を辿るか分からないので自分の判断で歩くしかない

信号交差点に出て右に折れた筋

左側は飾磨東中学のフェンス飾磨区三和町で姫路市も広い

小さな川の橋を渡るとすぐの突当りを右に折れます

右に折れた先の道

再び先ほどの小さな川に架かる橋を渡り町筋を進む

やがて変則の五差路交差点に出るので、左に折れて山陽電鉄本線の踏切を渡ります

線路を渡り【寄り道】線路に沿って東に入っつていくと、前述の川の所まで戻り東にわたると

法華宗真門流 妙諦寺

東側には 浄土真宗 蓮浄寺

元の街道に戻り、踏切を越えて西へ進む

中央分離帯のある広い道路に出ますので横断します。その右角に 道標

飾磨区下野田の 道標

北面「左 ひめじ」 西面「右 曽根高砂 左 御着野田 道」 南面「室津網ぼし 道」

広い道路を横断して狭い旧道に入っていく

直ぐ野田川に架かる橋を渡ります。橋を渡り川沿いを左に曲がります

橋から右方向をみると、かつてはこの辺りは 飾磨津跡 姫路藩御船役所址

少し先で川から離れすぐ分岐するので右の旧道を進みます

西への真っ直ぐな道

この辺り飾磨駅付近の旧道もどう進むのが正しいか判断できないので自分なりに歩きます

真っ直ぐ西に進むと右前方には飾磨駅が見えます

このまま進んでいくと、100mほどで右に飾磨駅への四辻にでます、更に50mほど進むと、上記の写真の少し広い道に交差し、右に折れれば飾磨駅の西側の踏切に出ます。

再度今来た道を引き返し飾磨駅正面に出る十字路か20m程東側の道を南に進むようですがよくわかりません。南に進む道も細い道がありどちらが旧道かわかりませんでした、どちらにしても200mほど先で合流します。

一つの道は、飾磨駅正面やや西から南に通り交差する道で、交差して真っ直ぐ南へ進み、200mほどで左に折れてきょうえい橋にでる。

一つの道は、20mほど東の道を南に折れて、左に野田川の向島橋を見て川沿いに200mほど進みきょうえい橋に出る道です。どちらも歩きました。

この道は後者の道だったと思います

この道が前者の道だったと思います、こちらの方が旧道ポイかな

後者の道を進むと100mほどで左に野田川に架かる向島橋があります。その橋から見たところ

向島橋から北側の景色と、

向島橋から南側の景色(水門が見えます)

後者の左の向島橋を見て進む先、

その先で後者の道に向かって右の道は野田川沿いの道で合流してきます。振り返る、後者の道沿い右に大きな建物

更に後者の道を進むと、右に「飾磨の海近くに 有本芳水生まれる」の碑が立つ

碑の前

前者の道と、後者の道の合流地点のきょうえい橋。右から前者の道が合流

きょうえい橋からすぐに、道は分岐します、左は野田川沿いの道、真っ直ぐの道は写真の道です。どちらが旧道かわかりません。川沿いを進みました

川沿いの道を進むと、120m程で突き当ります。突当りの東堀公民館手前左に川沿いに 道標

生垣に隠れるように建っている

道標 西面「左 ひめじひろみね やかそ弥高砂」北面「右 川口 あぼしむろ津」

この道は、飾磨街道・銀の馬車道 が重複しています

東堀公民館の手前を右に折れ、すぐの突当りを左に曲がります。左に曲がると、250号線の高架下トンネルにでます。そこを潜り野田川に沿います

野田川の対岸はかつて、 姫路藩御船役所跡 を見る

左の川沿いを少し進みます、その先から振り返る

真っ直ぐ進むと先ほど見えていた東堀水門、その手前で右の路地を入りすぐ先で左に曲がり川の橋を渡って右に折れます

または水門の上を渡り右に折れてもいい

この写真は、水門手前で右に折れ、すぐ左に曲がり橋を渡り右に折れる所で正面真っ直ぐ進んでいく旧道 (水門でなくこの道が正解だろう)

水門から渡ってきた道、合流して水門を後ろに、川を右に沿って西に進む

銀の馬車道の 説明看板

銀の馬車道

生野鉱山から飾磨津(港)までの輸送路として造られた馬車道は、「生野銀山道」「鉱山寮馬車道」ともよばれ、全長49㎞にわたる道路で、フランス人技師レオン・シスレーを技師長として、当時の最新土木技術を導入して、明治6年に着工され、同9年に完成しました。

その後、明治28年播但鉄道(現JR播但線)が開通するまで播磨と但馬を結ぶ産業道路として、市川流域の発展に大きな役割を果たしました。

市川流域アメニテイ推進協議会では、この馬車道に「銀の馬車道」という名称をつけ、多くの人々に親しんでいただくための活動をしています。

飾磨津は、馬車道の終点で、野田川の河口には船着き場があり、浅田化学工業の敷地一帯が倉庫、荷積場などであったと思われます。

工場入口に生野鉱山と同じ赤煉瓦造りの建物があり、約70万枚もの大量の煉瓦は生野で作られ、馬車道で運搬されました。(市川流域アメニテイ推進協議会)

左、浅田化学工業の 赤レンガ通り

工場が切れる所でみやばり川を渡ります

橋を少し川沿いに右に折れて行ってみると250号線に出ます丁度、川の対岸にはかつて

姫路藩の御茶屋跡 現NTT辺り

元の街道に戻り、みやばり川の橋を渡ったところから振り返る

十字路に出ます右に飾磨区宮の

道標 正面・西「左 そね たかさご」左面 「右 あぼし むろつ」

その先50m余りで信号交差点にでます飾磨駅の西から重複してきた 飾磨街道・銀の馬車道 が飾磨津へ左に分岐していきます

交差点の左に お地蔵さん

交差点から左への飾磨街道で飾磨津(港)への道

交差点から振り返った街道

街道風情の残る街筋を西へ進む

交差点のすぐ先左に 道標

街道左に 浄土真宗 安楽寺

街道右の奥に 真宗大谷派 善行寺

西への街道を少し進むと

436号線の広い道の交差点に出るので街道を離れ左に【寄り道】をします436号線沿いに南へ

右に 行者堂

南隣に 法華宗真門流 芳蓮寺

古い山門が建つ

その南道を挟んで 浜の宮天満宮

浜の宮天満宮秋季例祭屋台練り台場差しの祭りが有名

神社の北側の道を西に入ると 浄土宗 救鱗寺

浜の宮天満宮の北西に 真宗 光照寺

光照寺の南に 高倉神社

436号線の広い道路と交差する街道交差点に戻り西に進む。交差点より進んできた街道の東の道筋を振り返る

旧道はT字路に出るので左に折れます、前は少し広場になっている、10m程ですぐまた右に折れます

右に折れる四辻の左を見ると、この筋も旧道のような趣のある道です

右に折れて左の旧家のお店の変わった商標の看板、珍しい歴史を感じる

100mほど先の右に お地蔵さん

お地蔵さんの前の街道を振り返る 飾磨区大神

すぐ先の船場川に架かる朱色の欄干の思案橋を渡る

きれいな橋です

思案橋を渡った左角に 津田の細江

万葉集の山辺赤人の歌にある津田の細江は、船場川の川口で思案橋付近といわれている。古くから港として利用され、菅原道真が太宰府に左遷される途中立ち寄ったところと伝承されている。昭和37年造られた菅原道真の座像がある。

ほのぼのと津田の細工の水尾つくし

まだ夜は深き月の入り汐

と菅公が詠んだという歌が残ります。現在は、津田天満神社のお旅所になっています。(姫路市教育委員会)

思案橋から北側(右)

思案橋から南側を眺める

先を進むと、250号線の思案橋西交差点にでますので横断

街道を暫く進むと、津田天満神社の前に出ます

津田天満神社 901年菅原道真を祀る、歴史の古い神社

境内の 山部赤人神社

津田天満神社の所で広い歩道橋のある車道を横断します

横断した150m程、次の信号手前に小さなロータリーとなっています。

その左に飾磨区 今在家の道標 「右 あほし道」

道標のところで道が分岐しているので、左側の旧道に入ります

信号から見た真っ直ぐな飾磨区今在家の町並み

分岐する左の街道(真っ直ぐの街並みの方が旧道らしい)

すぐさきで左に 薬師堂

薬師堂 室町時代の仏像のよう

更に細い道を進みます

大きな建物も所々残っています

浄土真宗 真教寺

立派な家が残る街並み、素晴らしい振り返ったところ

お寺のすぐ先で角を右に折れると、先ほど分岐した真っ直ぐな道に合流しますので、左に折れます

出てきたT字路の右方向の街並み

出てきたT字路 左に折れた先の街並み分岐を真っ直ぐ来ればここにくる、どちらが正しいか分からないがどちらも旧道らしい

先を進みます

集落内を抜けると山陽電鉄網干線の高架を潜ります。右はすぐ西飾磨駅

高架の先で旧道が分岐しているので右に進みます

右に進んで数十m先は水尾川の堤防で先へはいけない。かつてここが 渡し場跡

堤防の上から旧道を振り返る

元の分岐の辻に戻り左の道を進むと、左に 細川地蔵 があります。地蔵は室町時代のものと思われる、細川の川底より掘り出されたとも、牛がどうしても石橋を渡らないので下側を見ると、玉を持った地蔵像が彫ってあったのでお祀りしたとも伝えられている。(姫路市)

この先すぐに、水尾川に架かる中浜橋を渡りますが、渡し場跡は橋より若干北(右)側にあったようです

中浜橋

橋を渡り右に折れ、堤を下っていき前述の対岸の堤に出ます

提からの対岸、この辺りに 渡し場跡

堤を下りていくと左にカーブする辻右角の堤の下に

英賀城 広辻口之跡の碑

碑のところで左に折れたすぐ右に中浜町1丁目の 道標 「右・・・・・道」 「左・・・・・道」

中浜町の集落の道を進みます

街道は右からの道と合流するところ右角に 道標 があるが読めない

振り返ったところ、向かって右の道をきました

更に集落を進むと、左から先ほど船場川を渡ったところで分岐した真っ直ぐの道が合流します

合流する辻を振り返ると向かって左から歩いて来ました

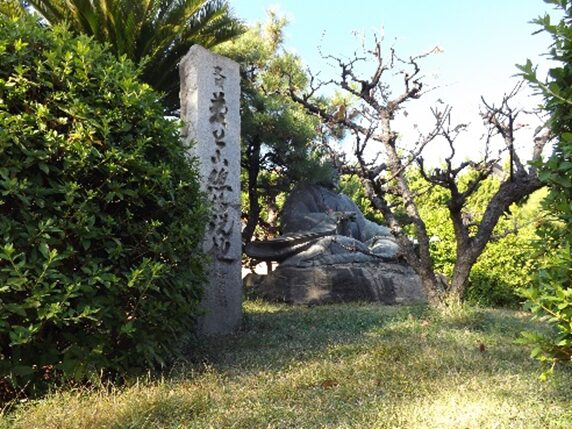

合流したすぐ先で、左への道の角に大きな 石碑 英賀城本丸跡の碑

英賀城跡

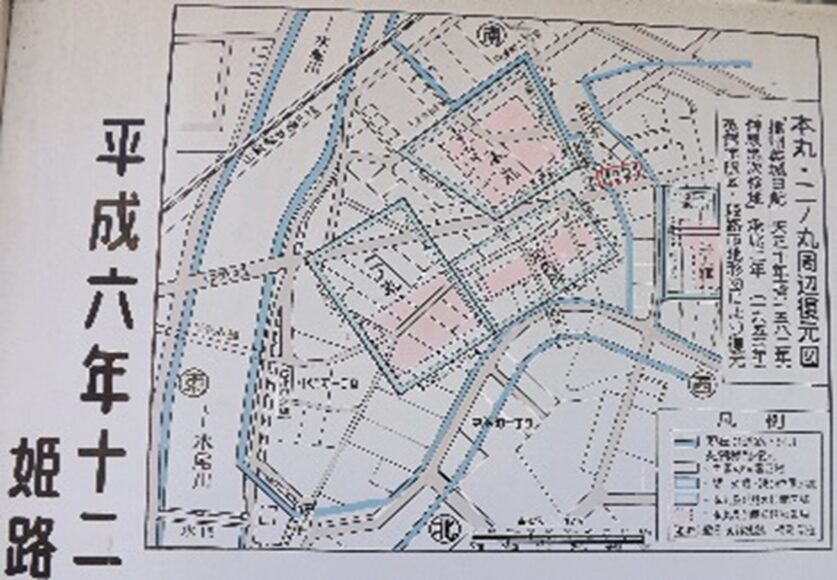

英賀城の南は海、西は夢前川、東は水尾川、北は湿地帯で、守るのに大変都合のよい城であった。鎌倉時代には砦が造られていたが、室町時代には播磨の守護大名赤松氏の一族が守った。しかし嘉吉の乱(1441年)によって勢力を失い、三木氏が城主になって城を整えた。1580年秀吉によって滅ぼされるまでの約140年間三木氏は、的形から室津の間を中心に支配し一大勢力を誇っていた。

城内には本丸・二の丸をはじめ一族がそれぞれ屋敷を構えた。また英賀周辺をはじめ多くの真宗寺院、商家や住宅が建てられ、交易の盛んな港のある城下町(四十九町・約九百軒)として大いに賑わった。

昭和十三年ごろまで土塁が残っていたが、今では英賀神社と英賀薬師(城主の墓所法寿寺跡)の北側だけに残っている。また英賀御坊跡は昭和十三年ごろ夢前川の付替工事により消滅し

ここで迷った、旧道は真っ直ぐだろうか、それとも左に曲がっていくのかどちらが正解か。でも真っ直ぐは旧道のようでもあるが単調な真っ直ぐな道なので、私は左に曲がり進むこととしました

碑の所を左に直角に曲がり50mほどで右に曲がり西方向へ 飾磨区英賀東町

右に曲がったすぐ右に 中浜地蔵(牛地蔵)

牛地蔵の由来

英賀薬師(1681年)建立の法寿寺跡、北裏の小溝に標板があり、或る年、野良行の「牛」が橋を渡らず、農夫が不思議に思い、よき手がかりがないかと、裏側をうかがうと「地蔵尊」のお姿があり、「牛の仏心」に村人たちは深く感動し、崇敬のため、この地(英賀城内堀跡の埋め立て地)におまつりした。信者も多く、大正9年12月建立以来、とくに霊験あらたかで「牛地蔵」とも言われている。(姫路市教育委員会)同じような話が先にもあったが/

更にその先西へ、この辺りは道の整備がされていて新しい住宅地になっていますので、どの道が旧道かわかりません

十字路を越えます

右に折れます(両方行きましたが)英賀東町2丁目付近

(この先の道説明)

この先502号線に出るまでは、新しく住宅地として整備されているので旧道は判らないので適当に進みました。牛地蔵の前を進んでいくと、やや広い信号のない交差点を横断する(交差点を右に行けば英賀東交差点)、その先で変則4辻があり、左でもいいし、少し右斜めの道でもいい、私は両方歩いたが、結果的にはほぼ真っ直ぐの道で説明します。ほぼ真っ直ぐの道を150mほど進むとT字路にでます、その左角に道標でないかと思われる石標がありますが読めません。そこを左に折れます。更に真っ直ぐの道100mほど進みT字路を右に折れます。約150m西に進むと、広い英賀東町2丁目信号交差点の5差路にでます。

150mほど進む、

T字路で左角に道標か

多分 道標と思われたのでこの道を歩きました (刻字は全く読めない)

ここの角で向かって手前に進んできて、左の角に道標、歩いてきた道をT字路から振り返る

そして150mほど南に真っ直ぐな道を進む

そしてT字路を右に折れます

T字路の辻で右に折れた先の道です

西に真っ直ぐ進んでいくと英賀東町2丁目信号五差路の交差点にでます

前述説明の英賀東2丁目五差路交差点にでました交差点で南西に走る502号線を数十m左に進み、右の旧道に入ります

交差点の北西に 真宗 明蓮寺

交差点より502号線を数十m南西に進んだところで、正面二階建ての民家の所を右に折れます

更に右に折れて数十mの所を左へ

道が分岐するので最初は左の道を進みました

右に英賀神社の 石標

左の道をすすむとすぐ夢前川の堤に突き当たります、左に行けば歌野橋です

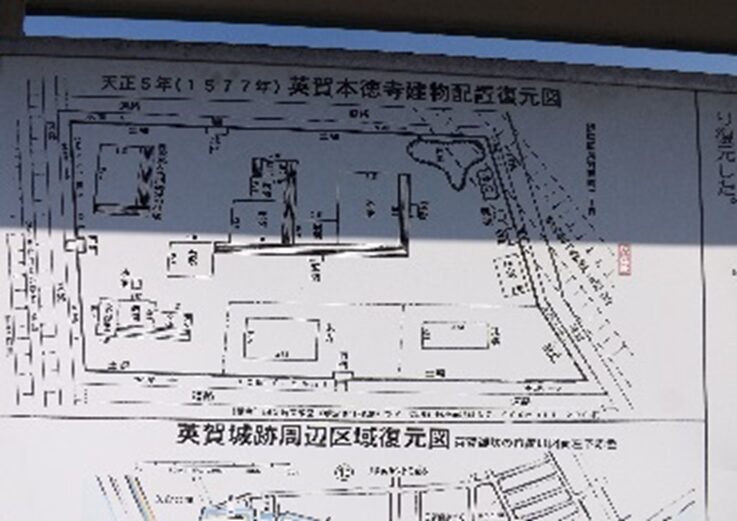

堤の所に、英賀本徳寺(英賀御坊)跡の説明板 が立てられている1492年に蓮如上人が開基。1515年ごろには多数の末寺を持ち隆盛を極めたが、1580年英賀城の落城とともに、1582年姫路市内に移転したそうです

堤に歩いてきた道を振り返る。この辺り一帯に広大な敷地の英賀御坊があったようです

提より夢前川を見たところ

元の分岐に戻り右の道を進みました

右に 英賀神社御旅所の碑

右の道を進んでいきます

右の民家の塀際に 縣社英賀神社の碑

碑の前の街道を振り返る

旧道は左に少しカーブして堤にあがると夢前川に遮られ旧道は無くなる。

かつてはこの先に夢前川を渡る渡しがあったようです。右に折れてすぐの信号で、右からの英賀城本丸跡碑で左に折れたが、真っ直ぐの道がここで合流すします。

街道は夢前川に架かる広栄橋を渡ります

ここで橋を渡らず少し北方向に【寄り道】をします

教法寺

お寺の近くにある沢山の 地蔵尊

教法寺の北に英賀神社の森

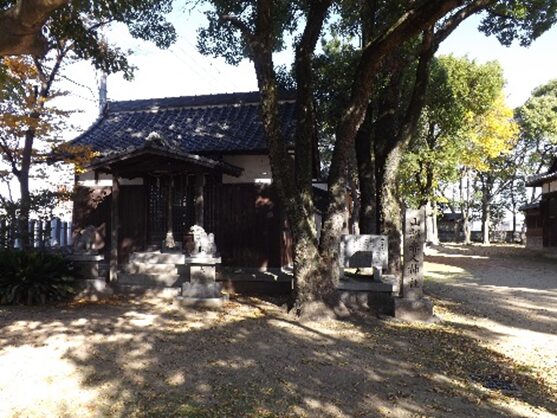

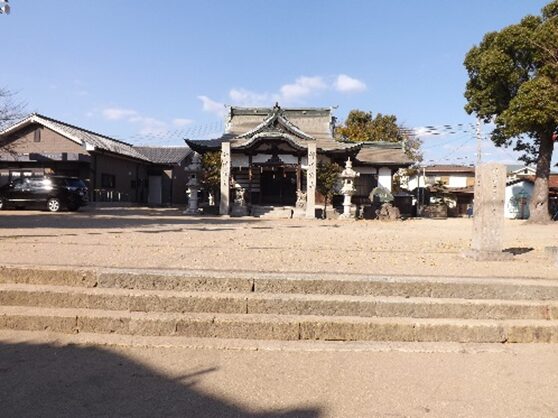

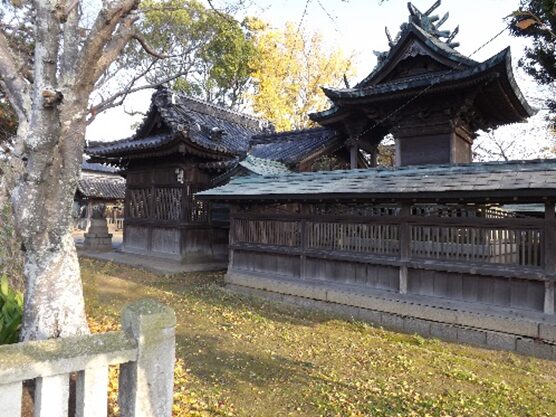

英賀神社

拝殿

神社裏手に残る 英賀城の土塁址

英賀城土塁碑

英賀城址の石垣の残骸 結構大きな敷地のお城跡

元の街道に戻り、夢前川に架かる広栄橋を渡ります

橋より右(北)の眺望

橋より左の眺望

橋を渡った左に 石標 広畑村と英賀村との境にあったものと思われます

橋と石標を振り返る

本町3丁目JA広畑支所の前の三叉路の民家のブロック塀の陰にある

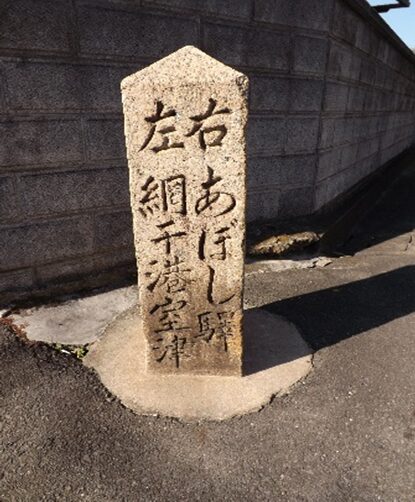

道標 右面「左 飾磨港」正面「右 あぼし駅 左綱干港室津

道標の前にある街道を西へ進む

大きな建物があります

本町の信号交差点を越えます

広畑区正門通りの広い信号交差点を越えます。交差点を左に400mほどいくと広畑駅にでます

西への直線の道で左に新日鉄住金広畑野球場のドームがあります

更にその先で419号線の交差点を超えて行きます

交差点を過ぎると。右に広畑中学校・左が広畑第二小学校の間を通り左にカーブしていきます

左に市立広畑第二幼稚園の所で、十字路にでます。少し左斜めの、右に広高浜公園に沿って南に進みます

公園の先100m程で信号のない交差点(信号の交差点の一筋北の道)を右に曲がります

西への真っ直ぐな道を進んでいきます

さらに100m程で汐入川に架かる広津橋を渡ります

左300mほど入ると山陽天満駅があります

橋から100m程先の交差点を越えます

100mほどさきの交差点右奥に 神明神社

境内に 天満力石の力持 ちと神明神社、市内で唯一の民俗芸能として、平成14年8月28日付で姫路市指定重要無形民俗文化財に指定を受けました。

情緒のある街道を進む

集落の中の道、右の広場に一風変わった屋根付きの お地蔵さんが

通りの右に 蛭子神社

重要無形民俗文化財の 天満力石 の力持ちと蛭子神社

進んだ右に 武大神社

続いて右に 真宗 仏性寺

すぐ街道沿い右に 地蔵大菩薩

可愛らしい小さなお地蔵さんが並ぶ

西汐入川に架かる永松橋にでます、左に川の堰の施設

交差点を越える、交差点左直に平松信号交差点

交差点の正面の細い道を入ります

すぐ先で左からの道が合流してきます。大津茂川に架かる大平橋を渡る

合流する辻の左角に お地蔵さん

大平橋を渡る手前東詰に 道標 「右 しかま ひめじ 左 むろつ あぼし 道」「右 吉美村 左 太田 網干駅」

細いみちを出てきたところを振り返る理容院の回転看板の傍に 道標 があります

大津茂川に架かる大平橋を渡る橋から北側の眺望、橋の手前を堤防沿いの道を右(北)に行ったところに、

武神社

大津茂川の大平橋を渡ります

橋を渡ったすぐ先の大江島北信号交差点の辻で左の旧道421号線を進む

大江島北交差点の右に 臨済宗 薬師寺

大江島北交差点を左に折れた先の道

ぐ先の看板の所で421号線を右に分け左の細い旧道に入ります

山陽電鉄網干線の踏切を渡ります

踏切を渡り100mほどで250号線を横断します。その先右奥に 浄土真宗本願寺派 大乗寺

南に進んでいくと旧道はT字路にでます、正面は小さな大江島中央公園です。そこを右に折れます

近くに 大江橋村御蔵 が建ってます

T字路を右に折れて西に進んでいきます

大江島の大江神社が左にあります

大江神社

大江神社のさきで大江橋を渡ります

大江橋を渡り進んでいくと、左にこがめ内科医院があります、道なりに歩いていきますと、右から大江島北交差点の近くで分岐した421号線が合流してきます。右に綱干中学、綱干署を見て歩いていきます。

右の綱干署のすぐ先で信号のある

綱干署のすぐ先に東雲橋北交差点があります

東雲橋交差点の先がどの道が旧道か迷いました。また信号を北に500m余り進むと山陽網干駅の終点駅があります。同時にこの周辺を少し散策します

【寄り道と道説明】

- 交差点を右に少し曲がり、同じ交差点内で左に進みます。進んで行った先で山陽網干駅に着きます。その途中左に入ると専念寺、その南西に法専寺、さらに南西に揖保川河岸に船渡八幡神社・旧家の加藤家の建物があります。そして南に進み道が分岐するところで左に進み、あぼしまち交流館の前にでます。そして網干川に架かる橋を渡ります。

- 東雲橋北交差点を真っ直ぐ西に、左に建物を挟み網干川に沿って西約500m進み、右にあぼしまち交流館手前を左斜めに進み網干川に架かる橋を渡り合流します。

- 東雲橋北交差点を左に折れて、すぐの網干川に架かる東雲橋を渡ります。そして100mほど進んだ先で交差点にでます。交差点の左角に道標があります。そこを右に折れて右に本柳寺の前を通り、南西に進みます。途中本町局の手前の交差点を左に入ると網干神社があります、網干本町局のすぐ先の交差点左に永念寺があります。更に進んでいきますと広い道にでます。右からの前述の道とここで合流します。

結果的に道標もありこの道が旧道でないかと思われます。

広い道との交差点(信号無)を真っ直ぐ西に網干街道を進んでいきます

東雲橋交差点を網干駅方向への道、懐かしい長屋風の二階建ての住宅

左に入ると 浄土真宗本願寺派 専念寺

南に 真宗 法専寺

更に南に 船渡八幡神社と堀川溝渠

神社の北側の通り、左、加藤家加藤家の長屋門・蔵、大きな立派な建物

長屋門の西側は揖保川

加藤家の傍の余子浜に勝海舟の筆による 石碑 加藤家は綱干初代町長

加藤氏は天領の蔵元で明治になって戸長を務め、県会議員・網干町長を歴任した

南側の川沿いに あぼしまち交流館

揖保川の北側の余子浜付近を見る

加藤家全景大きな屋敷です

東雲橋北交差点より川沿いの道、円山硝子店の東側の交差点から東・西の筋の東(東雲橋北交差点方向)

西(あぼしみち交流館)方向へ

交差点の南側はすぐ網干川があり、その先は橋本町商店街への網干橋

東雲橋北交差点の道で、交差点を振り返る

交差点よりの左綱干川沿いの道を見る、左の民家の裏は綱干川

網干川の東雲橋を渡る

橋より右(西)の網干川を見る川幅が狭い

橋より左(東)の網干川を見る

橋より進んでいくと間もなく右に、年代を重ねた立派な建物があります

更に少し進んだところで交差点にでます

交差点の左角に 道標

指差し 道標 左面「いはみ むろつ」正面「志かま ひめじ」

その交差点を右におれたところの町筋、西南へ

すぐ右に 浄土真宗本願寺派 本柳寺

町筋に何か風変わりな建物が落ち着いた風情があって素晴らしい街

商店街方向(北)と反対の南に100mほど入って行くと 網干神社 郵便局の裏側

境内に立派な土俵が立っている相撲の人気のある町だろう、祭りがあるのだろう氏子さんたちが山車を点検しているようです

綱干本町局の十字路の左に 浄土真宗 永念寺

その十字路の北角に 道標 が立っているが読めない

更に西への街並みを進んでいくが、網干の街は素晴らしいです。もう少しゆっくり散策がしたいが

やや広い道に出ます、右から前述の2筋の道合流してきます

合流した十字路を真っ直ぐ進むが、十字路から今進んできた町筋を振り返る網干街道は十字路を真っ直ぐ進みます

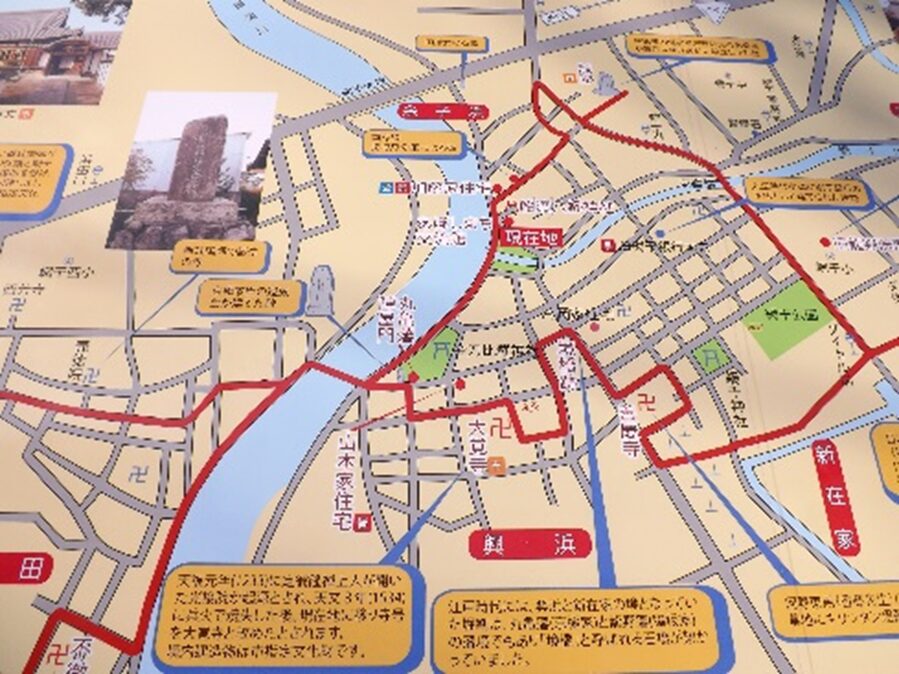

境橋

網干地方は1658年から明治維新まで丸亀藩(京極家)、龍野藩(脇坂家)に分割されていた。この石橋は両藩の領境を示すため堀割に架けられていたので境橋と呼ばれていた。昔はここに通行門が設けられ朝夕時刻を定めて門を開閉されていた。

昭和60年道路改修等で橋の機能は失われたが、由緒ある遺構でありここに保存されています。

石橋を左に見て西に進む、左角の建物も重厚な立派な家です

すぐ先で広場に出て、左斜めから右への道(西)を進む。左に山田医院、広場を振り返ったところ

真っ直ぐの道を西へ進みます

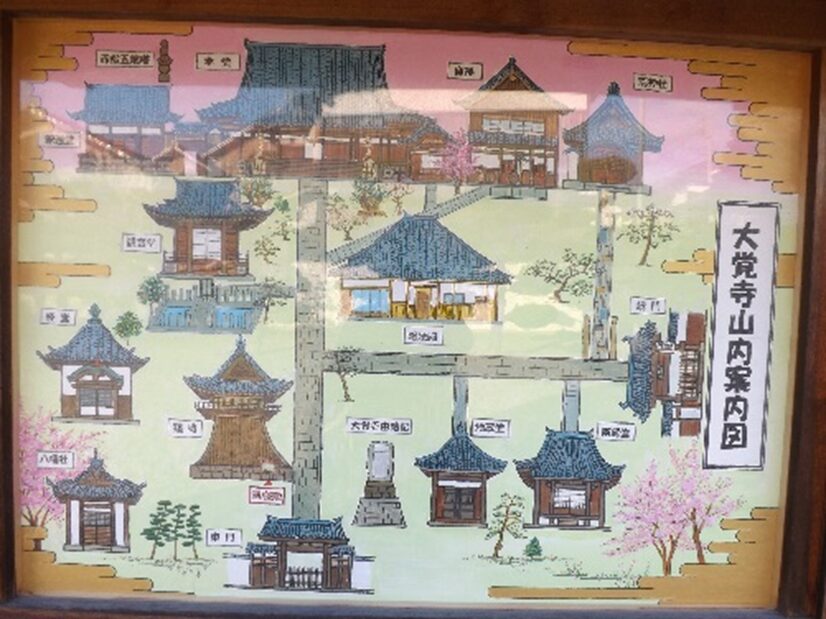

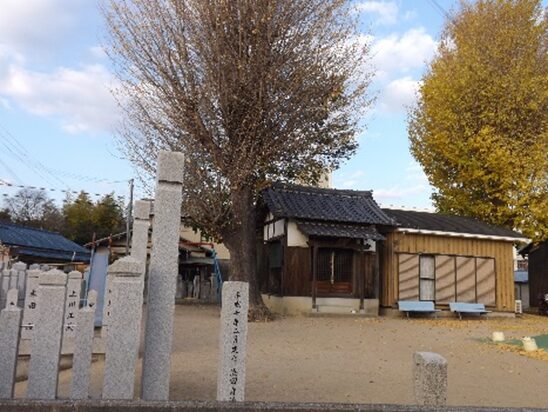

左に少し入っていくと 浄土宗 大覚寺 1233年創立の古刹

立派なお寺です

大覚寺の西側に 浄土真宗 浄念寺

その北側に 浄土宗 信浄寺

街道に戻り、右側(北)奥に金刀比羅神社が見える

金刀比羅神社

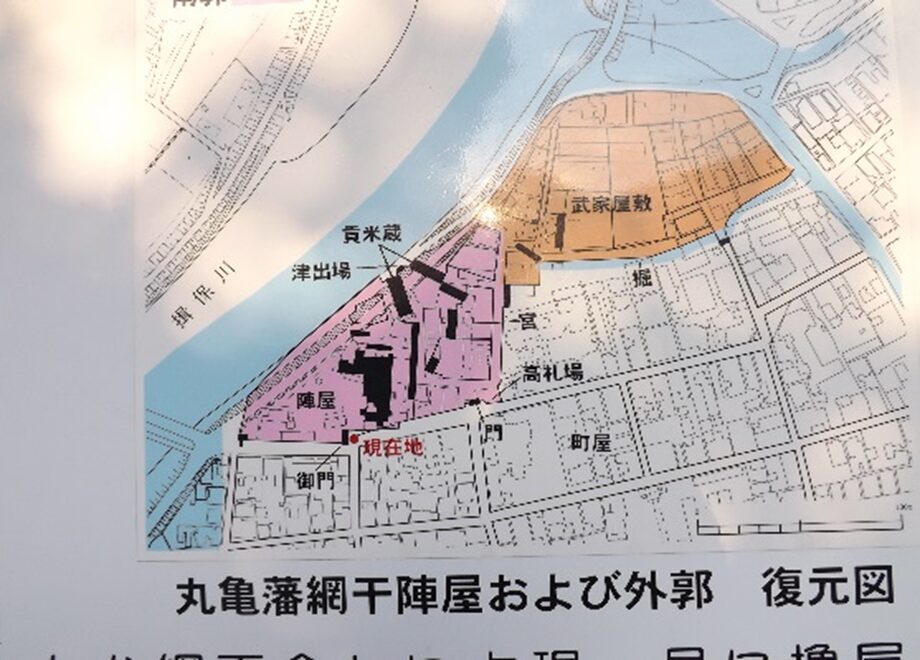

立派な建物が見える一帯が 網干陣屋跡

この地は、かつて秀吉が別邸(鶴松亭)を建てたところで、江戸時代初頭は姫路藩領であったが、曲折の後、1637年に龍野藩領となった。1658年当時の龍野藩主京極高和は四国の丸亀藩に移封されたが、網干地区28ヶ村だけは引き続いて京極藩領となり、以来明治まで丸亀藩の飛び地であった。

丸亀藩はこの地に網干陣屋を設け、代官・奉行などを配置していた。明治維新で建物は殆ど取り壊されたが、門だけが残された。かって揖保川の近くに西面して建っていた陣屋門は、明治3年この地に移築され、永らく興浜の塩尻庫として利用されていた。

現在の建物は、老朽化した旧陣屋門を参考にして、昭和62年度に改築されたもので、旧にならって軒丸瓦には京極家の家紋が用いられている。

明治3年の絵図によると、網干陣屋および武家屋敷は揖保川東岸の南北二郭からなり、南郭は長辺が揖保川に面する三角形状、北郭は台形状を呈し、南郭北端部と北郭東南端部が連結され、それらの南に町屋が広がる。揖保川境には土塁が巡る。

北郭は南の町屋との間に堀を設け厳重に区画されるのに対し、南郭の南側は石垣と土塀の構えとなっている。南郭は東西に二分割され、西半は陣屋屋敷が占め、東半は武家屋敷、御社地(金刀比羅神社)、藩校の明輪館を配し、陣屋屋敷との間の揖保川よりには貢米蔵が建ち並ぶ津出場が設けられている。陣屋屋敷の主要な門として、郭内を東に開口する長屋門と屋敷地の南側中ほどにあり直接町屋側(東)に開口する御門があった。また陣屋の屋敷地西南端に角櫓が建ち、町屋側に城構えの形態をみせていた。

これらの範囲は現在の本町北半を占め、陣屋屋敷跡にあたる興浜公園と金刀比羅神社を含む 三角形状の一画と、その西北の網干幼稚園表通りから北の一画に及んでいた

網干陣屋跡の碑と説明

陣屋跡の正面

陣屋跡の碑の傍にある 道標 「右 むろつ」

陣屋跡を振り返る陣屋跡からすぐ先に、揖保川に架かる本町ばしを渡ります

本町橋

本町橋より右(北)側の遠望、右遠望には船渡八幡神社・あぼしまち交流館等々が望める

本町橋より左(南)側、瀬戸内の河口を遠望

本町橋を渡ると少し右にカーブし、その先の川沿いの道に突き当たるので左に折れます

左に折れて広い場所に出る、右に興浜西公園の南側を通り五差路に出たところで、左から二つ目の左斜めの(吉田薬局の北側)旧道を進む

すぐの所、左に大きな旧家を見て右斜めに街筋を通る

西への真っ直ぐな街並み 綱干区浜田

すぐに左の路地を入ると 瀧源寺

隣に 白玉大明神

街道に戻りすぐ左、民家の軒に地図と 警鐘台跡の碑

右奥に 臨済宗 義徳院

その西側に 道祖神社 銀杏の紅葉が綺麗

神社の北側にある 浄土宗 西方寺

1622年能経禅師の生誕地、11歳で父と死別し出家、厳しい修行のすえ‘’不生禅‘’を説き、瀧門寺の開山となった。当寺は禅師の後を追って出家しこの地で入寂した母公の妙節尼を開基とし禅師の妹・寿清尼によって1687年の創建。

街道に戻りすぐ503号線の交差点を越えて西へ

右に長い塀が続く龍門寺が見えてくる京都の大きなお寺にも劣らない広大な敷地

臨済宗 龍門寺

1661年盤珪国師によって創建される

水掛一願不動尊

鐘楼 1692年建立

観音堂 寛文年中の建立

地蔵堂 1676年建立

禅堂 寛文9年以前

四寺の松 街道沿い左に

旧濱田三昧墓地跡

龍門寺の全景を振り返る

龍門寺のすぐ先で中川に架かる中川橋を渡ります

中川橋から南(左)を見るとかなり日も沈んできました

中川橋の先の街道と鋼盛地区 東西川に挟まれた中州の町

町筋を西に進むと

更に中川が500mほど上流で分岐した元川に架かる元川橋を渡る、雰囲気のある橋です

元川橋から左(南)の海方向の遠望

元川橋を渡り苅屋の町並みを進みます

右に苅谷局のあるところで道が分岐するので左の旧道を進む

すぐ右側にたつの市御津町苅屋の

道標 西面「左 ひめじ 道」 北面「右 むろ 道」

道標の前の街道を振り返る

みぎの道標の先すぐに左に折れ又すぐ右に折れる鍵の手になっている

すぐ右に折れる角左に苅屋公民館

右に折れた先の街道、素晴らしいの一言

左に少し入ると 真宗大谷派 徳正寺 街道に戻り

少し進んだ左塀際に 道標 があります。街道はその道標の辻で右に折れます、すぐ左に折れる鍵の手になっています。

たつの市御津町苅屋の 道標 正面「左 ひめじ 道」 左面「右 むろ津 道」

道標の辻を右に折れてすぐ左に折れる角結局、コの字に曲がっていました

100mほど西に進むと道が分岐しますが右の旧道を進みます

交差点にでますので右斜めのほぼ真っ直ぐの旧道を進みます

右から、先ほど苅谷局手前で分岐した右の道がここで合流してきます

さらに合流して50m余り進むと、250号線の6差路の東釜屋交差点にでます

東釜屋交差点を横断して斜め北西に旧道は進みます左角にGS,交差点手前左にセブンイレブン

真っ直ぐの道が続きます

途中で宮島川に架かる宮島橋を渡ります、左に山本歯科医院があります

左のJA兵庫西御津の前を通ります

その先、左に御津小学校を見ます 御津町釜屋

その先を進むと旧道は少し狭くなり道の白線がなくなりますが、車も少なくゆっくり歩けます

田畑の広がる御津の集落に入っていきます

左前方に御津幼稚園が見えてきます。街道も間もなく終わります

幼稚園の手前に右から、以前歩いた 室津道 が合流してきます。

合流点から北を見ると、室津道が100mほど先でこの道に出てきます。

ただわからないが、室津道がもう少しそのまま左に進み新道に出た交差点を左に折れて市立図書館の交差点で合流していたのか

もう少し網干街道を進むと、左に幼稚園・隣の市立図書館を通り交差点にでます。右から前述の室津道が合流します(どちらにしても、綱干街道と室津道が合流)

合流交差点です、交差点より網干街道を見る向かって右角が図書館です

室津道 は市立図書館の交差点を左に見て南に(手前)進み250号線にでます

250号線より振り返るこの先は、合流した室津道になります

網干街道 完歩

合流点近く 16時30分少し辺りが暗くなりつつある。近くの片バス停から綱干駅へ最終バス16時53分であった。乗り遅れたらと思うと、自宅に着いたのは21時30分。

この先の、室津港までの街道を 2013年12月4日 室津道(室街道)を歩きました

コメント