2013年5月26日

阪神神戸線深江駅の南~JR線・阪急線を越え~甲南女子大の東側~蛙岩~風吹岩~扇ヶ峠~東お多福山の西~六甲山一軒茶屋~射場山の西~有馬温泉駅

自宅5時30分に出て、南海林間駅~阪神難波駅~深江駅まで

駅南の中国浜街道との分岐点をスタート。

深江駅8時スタート~六甲山頂上11時55分スタートして、有馬駅13時55分完歩、

5時間55分 27.804歩 16.68km 1.117kl

思った以上に六甲山へは各方面の上り口からの登山者で非常に人が沢山出ていた。また道も結構改修を加えられており快適な旧道歩きであった。

六甲越えは深江・青木から風吹岩を通り、六甲最高峰から有馬へ越えていた道で、朝早く陸上げされた新鮮な魚を有馬の温泉地に運んだ道で有ります。いかに新鮮な魚を運ぶには時間との戦いです、午前4時ごろ深江を出て、途中中継人に引き継ぎ有馬へは午前九時ごろに到着していたようで魚の鮮度はそれ程落とさないまま、その日の温泉客に出していた。

この道は険しく厳しい六甲越えなので温泉客はこの道をあまり利用しなかったようです。その証拠に、魚屋道には有馬への道標は一基も現存していない。

その後、道路などの開発によってこの道は一時忘れ去られようとしていたが、最近ではハイキングコースとして賑わっているため整備もされ昔の街道の面影は殆どなくなっている。

阪神高速神戸線深江交差点の南側を見る

深江交差点より一筋北側の交差点、東西に走る道が、中国浜街道 中国浜街道 交差点を分岐する起点が魚屋道(おととみち)で北に歩く

魚屋道の起点

阪神電鉄本線深江駅方向(北)に進む

交差点の東側の中国浜街道

交差点の西側の中国浜街道

起点の交差点右に 魚屋道の碑

東隣り中国浜街道に面して 大目霊女神社 深江の氏神様

昭和9年皇太子殿下の石碑 大正11年5月旧玉垣の寄付名簿碑

高橋の礎石 明治38年日露戦争凱旋の記念植樹碑 深江山の神・深江賽の神が祀られている

高橋の礎石

江戸中期、深江村の網元喜治郎は不漁続きで困り果てよその土地へ行こうと思い立った。高 橋川(神社の西約100m)にかかる浜街道に高橋まで行ったところ、浜の方が何か賑やかだった。高い橋の上から眺めると、漁師達が大漁だと騒いでいるところだった。喜次郎は考え直して、もう一度頑張ってみようと家に帰り、その後も漁業に精を出した。どういうわけか、それから大漁が続き財を成した。喜次郎は、私の足を止めて呼び戻してくれた有り難い橋だと、木でできていた橋を1712年に立派な石橋に架け替えた。この石橋は、その後約200年余り使われていたが、昭和の初めに大改修された、この時境内に移し記念に残したのがこの基礎石です

高橋の礎石

深江山の神

深江賽の神

深江越えれば大日如来 高い高橋踊り松 銚子が池に片葉葦

江戸時代に西国浜街道の旅人が深江村の情景を詠った里歌です。大日如来は今の大日霊女神社でこの場所です。高橋は高橋川に架かっていた橋で、石橋にかけかえた、いわれの基礎石が境内に残されている。踊り松は高橋川右岸の南に多く植えていて、その南に葦が茂った「銚子が池」があった。

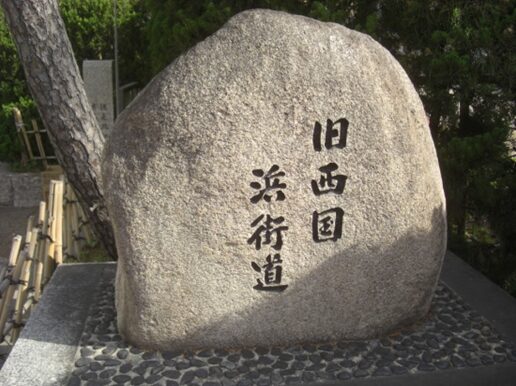

旧西国(山陽)浜街道の碑

魚屋道

江戸初期から灘地方と有馬を結ぶ東六甲最古の山越え交通路で、当時の絵地図では、森から 山に登り、蛙岩、山の神、風吹岩、東お多福山、本庄橋、一軒茶屋、射場山山腹、有馬のルートを通り、六甲越えと呼ばれていた。幕府が、灘から有馬への正規の街道を西宮、宝塚、船板、有馬の線に定めた後も、遠回りを嫌った人々はこの道を利用した。そこで、街道沿いの西宮や生瀬などの宿場の商人は、これを「抜け荷の道」と称して、通行禁止を大阪奉行所へ訴え、しばしば紛争が生じた。1806年に、灘本庄と有馬の人々がひそかに道の大修理をしている。深江浜の魚は大正時代まで、ここから有馬に運ばれていた。(説明案内文より)

交差点の起点をスタートします

阪神電鉄本線の深江駅の東側の踏切を渡ります

踏切を越えて真っ直ぐ六甲山に向かって北上します

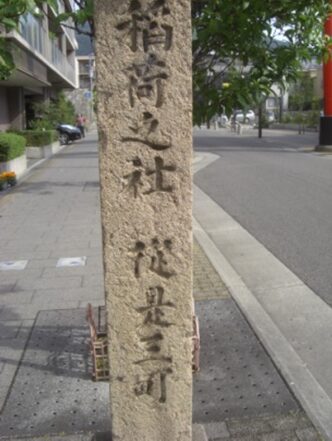

国道2号線の交差点で赤い大きな鳥居が見えてきます。深江稲荷神社の鳥居で、そこは西国街道(山陽道)から稲荷神社へ参詣する参道の入り口でした。

交差点を渡った左に 道標 があります 「稲荷神社従是三町」

暫く進んだところで東海道線の高架を潜ります

また少し進んだところで阪急神戸線の高架を潜ります

高架を潜り右へ少しカーブして左にカーブして北へ進みます

右に 稲荷神社

拝殿と赤松の木が目をひく

稲荷神社の東、川向に 浄称寺

稲荷神社の裏(北)側の信号交差点で道は5つに分かれるので、右から二つ目の道(正面のレンガ色の建物の向かって右側)、「甲南女子中学」の標柱がある坂道を上る。この辺りから更に急坂となります

住宅街の急坂を登ります、高級住宅街化大きな家が並びます一軒一軒段差があるので景色が非常に良いようです

神戸淡路大震災復興慰霊碑 が立っています

慰霊碑から右に甲南橋が架かりますこの辺り右に甲南女子高校・左奥に甲南女子大とこうなんの施設が並びます。でも毎日此処まで上ってくるのは大変だろうな。心配しなくてもバスがあるだろう。7年間ここに通ったら足腰がつよくなるだろう

甲南橋は右に見て渡りません

その先の橋は昭内橋で稲荷神社から10分ほどです。この先から景色は一気に変わりいよいよ本格的な魚屋道に入ります。

昭内橋からの遠望、かなり登ってきたのがよくわかります

暫く谷川に沿って登ります。いよいよ登山道に入ります

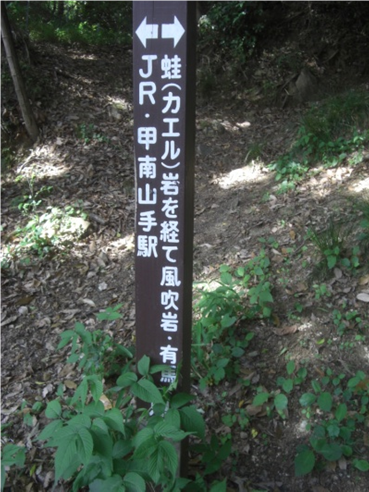

六甲山への案内

小さな歩道橋が右に架かっています。右はまだ住宅地ですが、この辺りからコンクリートで固められていた谷川も自然の流れに戻ります

案内板が至る所にあるので迷うことはありません

良い天気でもあり、雑木も低くこの辺りは明るい、道は岩がはみ出し歩きにくくなってきたが、ハイキングの人々がよく歩いているので道はしっかり踏みならされている

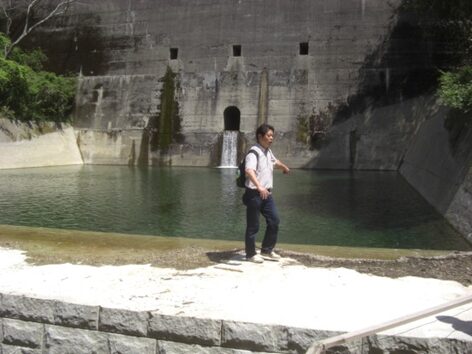

正面に堰堤が見えてきます、何か所か土砂の流出を防ぐための堰堤があります。また植林もされ、土石流の監視装置を設置しワイヤーロープで土石流の発生を通報されるシステムが出来ています

谷川を挟んで道を登っていきます

道が少し厳しいところもありますが決して歩けないわけではありません

同じようなわからない写真ばかりで申し訳ありません。文章が下手なのでつい写真に頼ってしまいます

笹の道が少し続く

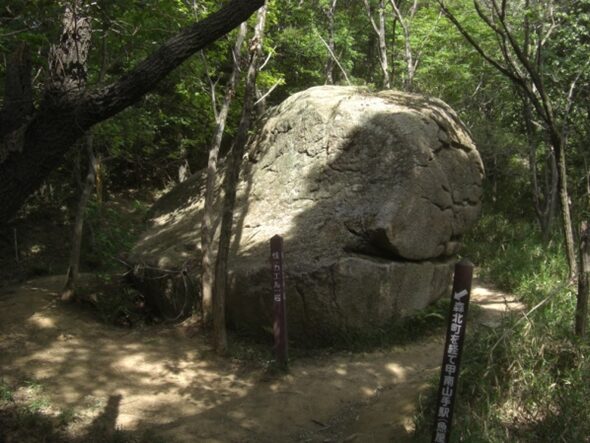

笹道を登りつめると左側に 巨大な蛙岩 がある

蛙岩を左に回り込んで

右への道は会下山遺跡から芦屋への道

雑木林の道を進む何本かの枝道が左右にあるが、案内表示がしっかりして頂いているので尾根道を歩いていれば間違わない

分岐する道、風吹岩を経て有馬への道

風吹岩への標示が出ている

案内表示に従ってどんどん登っていきます

道は長い年月をかけV字型に掘り起こされた山道で足がとられる

歩きは初めて人を見かけました

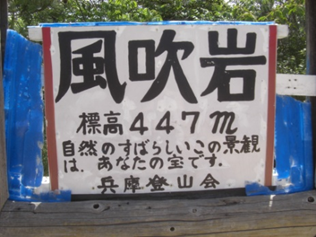

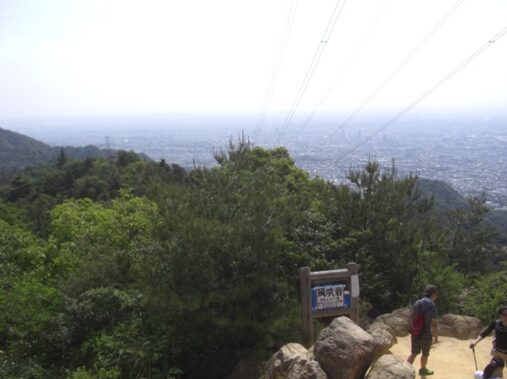

風吹岩に出ると、ロックガーデン道が合流してくる。ここから先が現在のハイキングコースとなっており。今登ってきた登山道は比較的本格的な道なのでかなり健脚コースであります。この先は昔の面影が薄くなる道。風吹岩からの眺望は、大阪平野を一望する素晴らしい眺めで、これまでの疲れ苦しさが一気に吹っ飛ぶ。

もう少しで風吹岩に着きます

道は今までと違って整備されています

蛙岩から約40分、風吹岩に着きましたハイキングの人々で結構人が多いです。ここへは六甲山からのハイキングが多く、今登ってきた道へ下る人は少ないようです

風吹岩

眺望が素晴らしい 沢山の登山者が上っています。多分若い人が多いから魚屋道としっいる人は少ないかも、街道歩きの方は私一人だけでしょう。

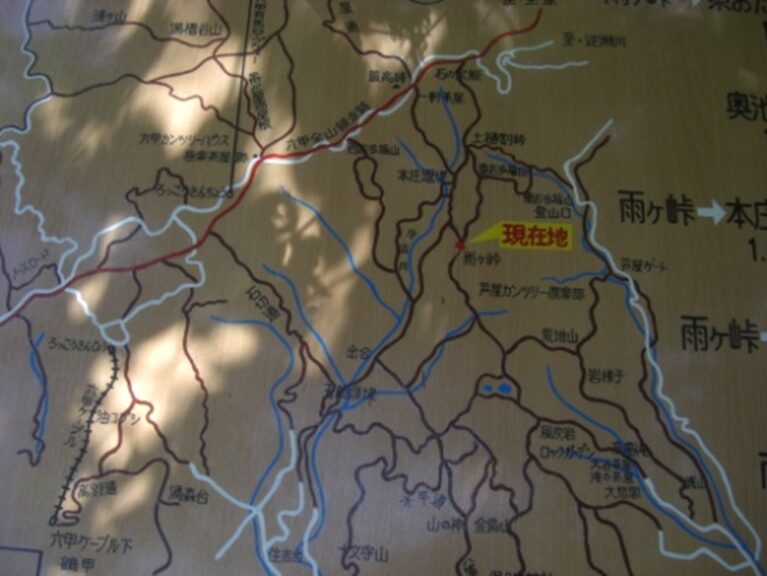

風吹岩から北へ東のお多福山を目指して進むと、芦屋GCの中を抜け、東お多福山との分岐の広場、雨ヶ峠に着きます。

風吹岩を過ぎ北へ進む

この先も正直な所どのあたり歩いているかも分からないので写真が多いです。標識がしっかりしているので一人でも大丈夫、でもこの辺りクマ居るのかなあまり聞かないが

横池、分岐道、右へ進む

道が分岐 標識がしっかりしているが、万一間違ったら大変

岩が露出した道を通る

雨ヶ峠を経て六甲山最高峰の案内が出てきた

左一帯に芦屋カントリー―クラブがあります

柵を通って進みます

雨ヶ峠まで300m、

登山者がいるので心心細くないです

柵を出ます

やがて長椅子のあるチョットした休憩所のある広場・雨ヶ峠

雨ヶ峠から六甲最高峰まで5.2㎞

雨ヶ峠から有馬温泉まで6.6㎞

雨ヶ峠から最高峰~有馬温泉まで9.0㎞

もう少し頑張ろう

この辺りも道が浸食されてV路となっています。足元に注意が必要、この道は足首を守るため登山靴か踵まである靴がお勧め

住吉道の標示があります、別の住吉川に沿った六甲山への登山道であったのでしょう

道は谷谷川の中の道のようです

ここで七曲りを経て六甲山最高峰へ上る道五助ダムを経て住吉・御影への下る登山道本庄橋を経て六甲山への魚屋道に分岐している

七曲りを経て六甲山最高峰への道

住吉駅・ロックガーデンへの道

坂を下って行くと、昔本庄橋が架かっていたところで、今は遺跡となっている。ダムでこの付近の様相は変わってしまった。かつては川の大きな花崗岩の板橋を渡していた。本庄橋跡

本庄橋跡 を後にして石段を上ります

石段を上から下を見る急こう配

一軒茶屋1.6㎞、最高峰1..9㎞

谷を渡り尾根にとりつき、また長いつづら曲がりに喘ぎながら登る

谷川を渡る

右後方に東お多福山(697m)左斜め前方に西お多福山(865m)の間を抜けていく

根がむき出しに張り少少し景色が変わった

雑木のトンネル気気持ちがいい

着きそうでなかなかつかない

近づいてきた感じ

丸太の階段を上ると間もなく一軒茶屋

一軒茶屋 に着きました、回りは広くなっています

六甲山頂の一軒茶屋では結構人が大勢いましたチョット一休みです。頂上まで車で来れる

(寄り道)になりますが、ここから六甲山の最高峰に登ります約300m

ここからは結構沢山の下り口があります

一軒茶屋の横から山頂への登り口があります

六甲山上からの景色 標高931m

山頂は戦後米軍に占拠されていたが、48年後ようやく返還された。神戸市があずまやなどを建てて公園にしているが、だだ広い。それにしても大勢の人がいつの間に、車の人も多いのだろう

再び一軒茶屋の六甲山頂最高峰の登り口に戻り北西へと下り道を進み、有馬温泉へと向かう。

写真正面の車道を横断して細い雑木林に入る。

石畳に舗装された道を下っていく。先ほどの人は嘘みたい

吉高神社

目的地まで3㎞

暫くは古道らしい雰囲気の道を下る

やっと2人いた

素晴らしい道が続きます

六甲最古のトンネル跡現在は崩れてしまっている

石碑、読みずらい

さっきから一人歩きの方がいるが多分有馬へ下るのだろう

本当に素晴らしい旧道、癒される

右が厳しい崖で防御柵

坂をどんどん下って行ったところで舗装道に出る

お地蔵さん

地獄谷

射場山と愛宕山との間を地獄谷と呼んでいます。ここは、数十万年前の地殻変動の時にでき た射場山断層です。この谷には、鳥地獄、炭酸地獄、虫地獄などがあります。射場山断層の割れ目から、たくさんの炭酸ガスが噴き出て、虫や小鳥などが死んだところに、この名の由来があります。また、此の付近に湧き出ている炭酸水は、かつてその成分が分からず、町民から「毒水」として恐れられていました。この毒水の湧き出ていた「血ノ池」という炭酸水に目を付けた三田城主の山崎家盛は、15797年に温泉場をつくろうとしました。これに驚いた町民は、太閤さんに直訴し、その工事をやめさせました。家盛は激怒して、当地の住民を皆殺しにすると言ったという話が残っています。明治以後に、虫や小鳥などが死んだのが、炭酸ガスのためであるとわかりました。それからは、炭酸泉の掘削が行われ、湧き出た湧き水は良質のおいしい飲料水として評判となりました。この地獄谷を訪れ、鼓ヶ滝を巡るコースは古くから湯治客の散歩道として親しまれ、鎌倉、室町時代の五山文学の詩集などにも登場しています。

炭酸泉広場 東へ5分

愛宕山公園 北へ5分

鼓ヶ滝公園 西へ10分

自動車道を下っていきます

右の高台に 稲荷神社 ここへきての332段の石段は厳しかった

何だろう変った 石造り物

拝殿

有馬の町が一望できる

稲荷神社の所から自動車道を外れ左に下る

坂を下っていく

右に 炭酸泉源

炭酸ガスを含んだ温泉で、昔は砂糖を入れてサイダーとして飲まれていました。炭酸せんべいの名前の由来ともなっています

炭酸泉について碑には、炭酸泉の発見の経緯や発見者の功労について記されている。

炭酸泉源広場の東側の前を通る

坂の下る途中に 道標

道が分岐するので私は右に折れた、ようやく温泉街に入ったようだ

左に 祠 を見る

その先で左にカーブしたところ左に 道標 「右 六かう山 すぐ京大坂 道」

町の東側を流れる、六甲からの川に出る

谷川に出たところ、川に沿って下ります

右に 雪国稲荷神社

この道を川に沿って下っていくと有馬駅

また元の町中に入る途中左奥に 真宗 林渓寺

旧の町筋を下っていきます

左に小さな 鳥居のある小詞

温泉街の雰囲気が出てきました

中心地か土産物店が並んでいます

広い道に出た正面に 善福寺

広い通りを下ります

広い道路を下っていくと、川沿いの下る道と合流します

合流して更に坂を下ります太閤橋交差点を超えて行くと

有馬温泉駅に着きます

有馬温泉駅から振り返る

有馬側に起点が分からないので、この辺りで終わります。でも昔の人は改めて大変だっただろう。毎日新鮮な魚をあの厳しい六甲山越えで運んだのは想像できない。

六甲魚屋道 完歩

(お詫び)説明が旨くできずだらだらと同じような写真を並べただけになりました。

コメント