2012年12月2日

阪急京都線東向日駅の南側、西国街道と分岐~京都市西京区大原野石作の金蔵寺

自宅4時40分に出て~阪急東向日駅へ 駅前で珍しく朝食を食べて腹ごしらえをする。

7時15分スタート 12時45分 完歩

26.411歩 15.84km 1.165kl

引き続き 善峰寺道を歩くため金蔵寺~善峰寺までを山道に入っていったが途中迷ってしまって大迷走くたびれてしまった。止む無く途中で諦めてバスに乗り東向日駅まで戻り帰宅する。非常に残念な消化不足の一日であった

大原野

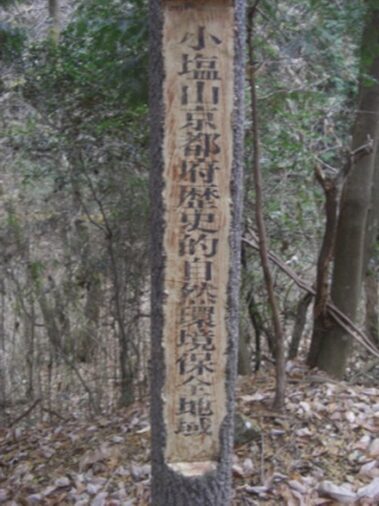

京都盆地の西端に位置し、小塩山の東側に閑静な里。平安以前、天皇や貴族たちがこの広い丘陵地帯で宴等模様していた。藤原氏の時代「大原」「小塩山」は歌枕になって大くの歌が詠まれている。「竹取物語」の舞台とも伝わる。特に秋の紅葉の季節を始め、年間を通して京都市街地とはまた別の静かな里山の風光に訪れる人々が多い。

阪急京都線東向日駅

変則交差点の東向日駅の南側で左り阪急京都線の踏切。206号線の自動車道より向って左側(線路より)の右斜めの道を進む。この道は 西国街道

すぐ道は分岐する左が西国街道で右は206号線。206号線を100mほど進む分岐する手前右に 常夜灯

100mほど先で交差点となり左に曲がるとすぐに交差点が西国街道。交差点手前右側にセブンイレブンがあり大原野道はここの交差点を右に折れる。

大原野道起点、正式には西国街道との交差点だろう

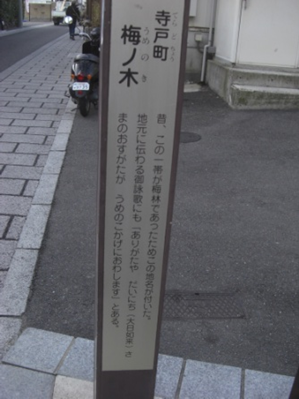

西国街道との交差点西側の交差点角のセブンイレブン側にある 四本の道標 寺戸町梅ノ木

寺戸町梅ノ木

昔この一帯が梅林であったためこの地名が付いた。地元に伝わる御詠歌にも「ありがたや だいにち(大日如来)さまのおすがたが、うめのこかげにおわします」とある

西国街道は南へ

西国街道との分岐、大原野道は西へ

西へ曲がり206号線を横断したところから西国街道との分岐点を見る

大原野道は207号線

右手奥に 浄土宗来迎寺

門前に立つ開運毘沙門天 来迎寺の石碑

中垣内信号交差点を越える交差点南北に交差する道が 物集女街道(別紙資料参照)

物集女街道の左(南)の町並み

物集女街道の右(北)の町並み、右角に大きな旧家の建物

中垣内交差点を越えて西へ、次の交差点の右にも立派な蔵の持った旧家がある

交差点の右に少し大きめに囲われた 祠

更に西に進むと左に 曹洞宗慶昌院 文化財として絹本着色曇開和

慶昌院の角の塀の所に、お地蔵さんが並ぶ

緩やかな上り坂を進む

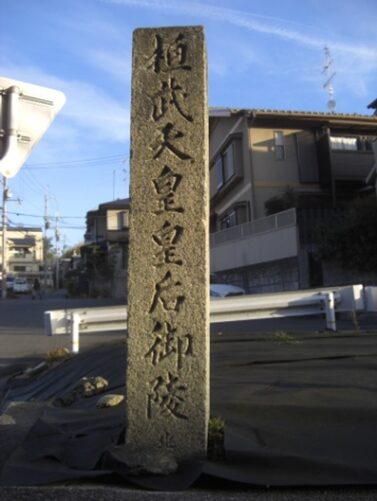

坂の途中右に、桓武天皇皇后御陵の道標 が立つ

ここで⦅寄り道⦆をして右への坂を上っていく、この辺り街道の両側は新興住宅地(洛西ニュータウン)がひろがる。

ここを右に折れて坂を上る

坂を道なりに上っていくと 桓武天皇皇后天之高藤原宗照姫之尊の高畠陵

御陵より更に進むと右に第6向陽小学校がありその先でビックリ竹の径が現れた。予定外だがもう少し先に進むこととする

‘’竹の径‘’の竹垣 竹穂垣

竹垣に適した竹の枝を選別し束ねた垣根であり、竹穂のボリュームを十分に生かした作りになっている。その美しい光景は「竹の径」を構成するにふさわしく、距離において最長のものとなっている。(向日市観光協会)

途中左に 寺戸大塚古墳 全長98m、前方部幅45m、後円部径57m、後円部の高さ9.8m(標高84.8m)の前方後円墳で現在竹藪で前方部の大半が失われている

この先京都市洛西竹林公園がある、大原野北東部とその近隣の町に広がる洛西ニュータウンは、かつて竹林がひろがる竹の里であった。今では竹林公園として整備されている。一歩なかにはいれば「竹取物語」世界。

元の街道に戻り少し坂を上ると、右にも御陵の道標がたちここからも上れるようです

更に上っていく

東山信号交差点で205号線と交差します

小畑川の新上里人道橋を渡ります

橋から右(北)の眺望、洛西ニュータウンがひろがり数々の古墳や遺跡、古道が壊され里山の風景がだんだんなくなってきています。時代の流れとはいえ寂しいものです

その先左に 浄土宗向陽山福楽寺

お寺の塀の外角に 石仏と常夜灯

近くに 石仏 が並ぶ

街道より奥まった少し南に 喜春庵

お寺を過ぎ更に西へ進む

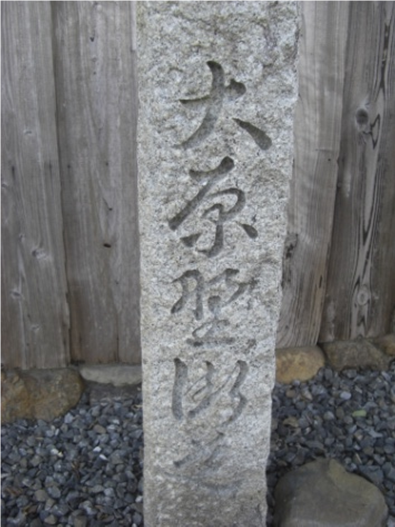

その先、左の大きな旧家の建物の塀際に 道標 「大原野・・・・・」

その先緩やかな下り坂になったところで、右にくの字に右に曲がる

右に曲がる左に上里自治会館前に 祠

祠と自治会館

右に曲がらず真っ直ぐ下ったところ正面に 浄土宗延命山地蔵寺

くの字に折れた先の街道

すぐ左にひびの入った 常夜灯

少し先の右に碑があるが不明

右の墓地の所で左に緩やかにカーブ

墓地の入り口に高井少尉之墓道の道標特攻隊員の墓のようだ

竹藪の街道を進む

竹藪が過ぎると宇ノ山信号交差点に出る

交差点を南北に伸びる道が 栗生路 (別紙資料に掲載)

交差点西北角に 祠

宇ノ山交差点を渡り更に西に進む

大原野灰方郵便局が左に

灰方交差点に出る

ここで少し(寄り道)をします

交差点を左に折れて少し先のT字路を左に進むと、左側に灯籠が立ち道なりに進むと右手に大歳神社

大歳神社 祭神は大歳神で養老二年二月の創建と伝えられる

灰方の交差点に戻り交差点を真っ直ぐ細い道を西に100mほど入ると 心光院

灰方交差点に戻り右の街道を進むがすぐ左に、淳和天皇陵の道標 が立つ

左奥に大原野小学校を見てその先の信号交差点を左に折れる、小学校を左に巻いた道

左に折れたすぐ先の小学校北側の信号

少し先の工場の際左に 燈籠

大原野道は北西に進んでいくと右に 祠・愛宕権現社の燈籠

右の小川の向こう側に 正覚寺 が見える

バス停の広場にウオーキングの人々が集まっている多分、大原野神社や勝持寺へ行く人たちだろう

すぐ先で道が分岐するが特に街道はこの道と限定されていないので、右に折れて南春日町・北春日町を進む

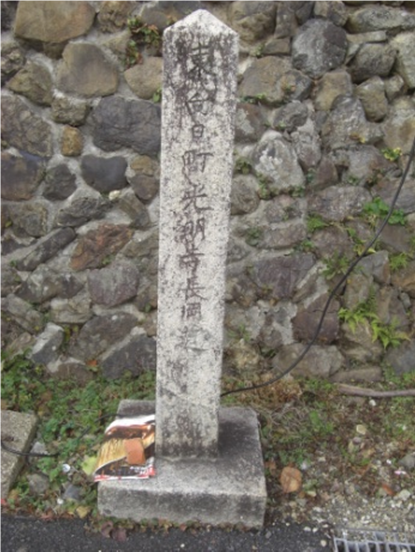

分岐する正面に 道標 「東向日町光明寺長岡道」

右に曲がり大原野南春日町の集落を進む

左に 燈籠

燈籠の前から振り返る

南春日町から北春日町へ坂を上っていく。坂を上りきると左へのT字路に出る、ここを左に曲がり西に進むのだが真っ直ぐ進み栗生路からの道を少し進で見ます

T字路の右に 愛宕山燈籠・町内安全の祠・道標 「右 大原野神社 花の寺 近道」

道標

祠

真っ直ぐ進むと右に土岡酒店

暫く歩いたところで交差点となるので右に折れる

右に折れて静かな旧旧道を進みます

やがて北茶屋の交差点に出て南北に通る旧道が 栗生路 と交差する

大原野道はここが北の起点

交差点の右手前角に 道標 「右 大原野神社 花ノ寺 岩倉善峯寺」 「左 栗生光明寺柳谷」

栗生路の北茶屋交差点より再び大原野道を戻る。交差点からの大原野道

交差点を左に折れる

元のT字路に戻り右に折れる

右に折れて緩やかな坂を上り北春日町の集落を進む。山里の静かな気持ち良い道

大原野南春日町、竹藪の里道を抜ける

道なりに暫く進むと右高台に 宝菩提院願徳寺 白鳳八年(679)持統天皇創建の古刹本尊は、

国宝如意輪観音菩薩半跏像 衆生を救うという、この寺にこの如意輪観音と対話するため多くの人が訪れる

本堂 昭和48年再建寄棟造

その先西に花の寺 天台宗勝持寺 西行が出家したと伝わる

当山は京の西山連峰の麓にあって小塩山大原院勝持寺と呼ぶ古刹。白鳳八年(679)天武天皇の勅によって神変大菩薩役の行者が創建したのが始まりで、延暦十年(791)に伝教大師が桓武天皇の勅を奉じて堂塔伽藍を再建され、薬師瑠璃光如来を一刀三礼をもって刻まれて本尊とされた。

承和五年(838)仁明天皇の勅によって塔頭四十九院を建立されたが、応仁の乱により兵火にあって仁王門を除きすべて焼失した。現在の建物はその後再建されたものであります。

(勝持寺パンフレットより)

阿弥陀堂(本堂)

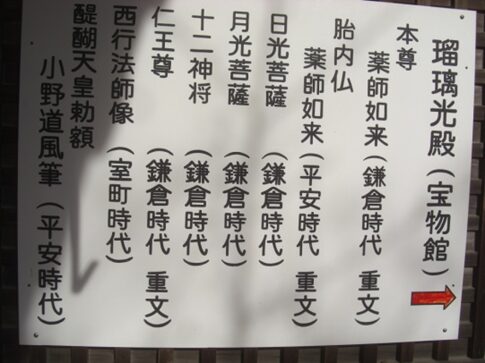

瑠璃光殿(収蔵庫)

12月だが少しまだ紅葉が残っていて綺麗

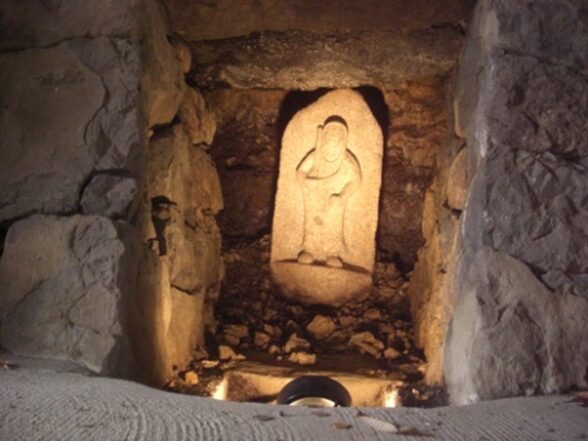

不動堂

不動明王 お堂の奥の岩の中に安置されている

愛染明王 お堂の中の右側に安置されている

先ほどの団体さん

紅葉が真っ赤

魚藍観音

西遊記にも出てくる観音様で持っている竹の籠の中に魚が入っている。岩手県の釜石港には五十mのお姿がある。日本では昔から‘’魚‘’関係の人たちの信仰を集めている

紅葉を暫く堪堪能しました。紅葉だけでなく、洛西随一の桜の名所でもあります

冴野の沼

小塩山松風寒し大原や

冴野の沼の

さえまさるらん

花の寺と西行桜 謡曲「西行桜」はここが舞台

平安末期北面の武士であった佐藤兵衛義清がこの寺に入って出家し西行法師となる

勝持寺を出たところに みちびき観世音

勝持寺を出て南に参道の石段を下る

暫く参道を下ると街道の名前が付いた大原野神社、左への案内があるので左に折れる。

真っ直ぐ下っていくと参道の入口の 仁王門 応仁の兵火を免れた当寺最古の建物

左に入っていくと大原野神社の 朱の三の鳥居 の横に出る

大原野神社

大伴家持が詠んでいる

大原やせがいの水を手にむすび

鳥は鳴くとも遊びてゆかん

沢山の人がお参りに来ている

春日大社を模して造られた 本殿

歌碑

大原野神社も紅葉が綺麗

瀬和井

清和天皇産湯の清水とも伝えられ、古来歌枕にあり数々の和歌に詠まれて名高い

大原や小塩の山のほととぎす

われに神代のことかたらなん 左大臣

大原や小塩の山の小松原

はや木高かれ千代の蔭見ん 紀貫之

大原やせがいの水を手にむすび

鳥は鳴くとも遊びてゆかん 大伴家持

夜を寒みせがいの水は氷るとも

庭燎は春のここちこそすれ 大江匡房

鯉沢の池(こいさわのいけ)境内の中央にある池で、奈良の猿沢池が模したと伝わる。杜若や睡蓮が一面を覆う

左大臣藤原冬嗣を祖父とした文徳天皇は壮麗な社殿と共に鯉沢の池をも作った。池は名泉瀬和井と水系を一つにして杜若や水蓮を咲かせ親しまれている

参道を進む

長い参道を南に進むと大原野神社の正面一の鳥居に出る

鳥居の前の大原野道を少し西に進むと左に 淳和天皇御陵の道標

大原野神社参道の西側から石段を上っていくと、勝持寺への参道であるが正面上に、応仁の戦役で勝持寺の唯一兵火を免れた仁王門が立っている。ここから勝持寺までは結構距離もあり上り坂

仁王門

仁王門の先の参道、色とりどりで気持ち良い参道

再び参道の入口に降りてくる

大原野神社の鳥居からの正面南善峰寺川に架かる朱塗りの極楽橋を渡ると、春日不動尊・正法寺がある。

春日不動尊

真言宗法寿山正法寺

真言宗東寺派、鑑真和上の高弟で天平勝宝六年(754)鑑真和上とともに唐から来朝した叡威大徳がこの地で修行を行ったことに始まる。

江戸時代に入り「西山のお大師さま」として古くから親しまれた。元禄年間に入り徳川五代将軍綱吉の母・桂昌院の帰依を受け、代々徳川家の祈願所となった。本尊は聖観世音菩薩、三面千手観世音菩薩(重文)他、境内には全国各地から集められた名石があり「石の寺」とも呼ばれている

本堂

大原野神社の鳥居前に戻り旧道を南東に進む

左に 燈籠

その先で四辻に出る

四辻右角に 道標 「参陵道 右」 「右 大原野神社 二丁 花の寺 二丁」

四辻を左に折れたすぐ左側に 樫木神社

四辻から見た樫木神社

歩いてきた大原野道を四辻から見る

四辻を南西への道を進む

そのすぐ先で小さな川を渡る

川を渡った先でT字路となるので左に曲がる。T字路正面に 道標

道標 「大原野神社花の寺近道 左 善峯寺岩倉道」

左に折れて緩やかな坂を上り乍ら右にカーブ

坂の途中右に お地蔵さん

小さな峠を越えて竹藪を下る

道路工事中でまた様相が変わる

大原野石作町の集落を進む

左へ下る道と右側ほぼ真っ直ぐの道に分岐する

分岐する左手前に 長峯寺

分岐点を金蔵寺の方左に曲がり更に道なりに左に曲がった先の道。長峰バス停

元の分岐点に戻ると正面になかなか大きな家

西への静かな山麓の道を進む快適

緩やかな上り坂、左に岩倉川が付かず離れずに沿う

岩倉川を渡り川の南側に出る

岩倉川を右に沿い坂道を上る

川向に旧家の豪壮な建物

更に坂道の集落を通り岩倉川に架かる中之橋を渡り右鋭角に進み、その後大きく蛇行をしながら山道を進む、とにかく暫くは鋭角に曲がったりしながら道なりに進んでいきます

竹林のトンネル道

途中左に 光明寺

近くに 西岩倉山金蔵寺の道標

左に かなえてくれる

不動明王

石垣の一角に 美少年の墓 梅若丸 律師桂海 室町時代初期の僧侶と稚児との愛の物語「秋夜長物語」に出てくる供養塔

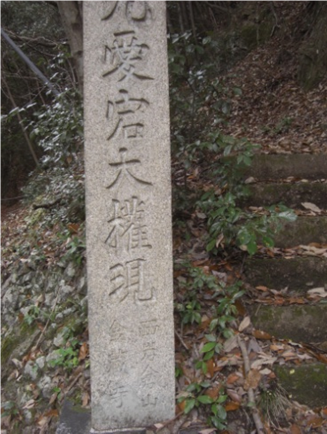

元愛宕大権現西岩倉山 金蔵寺の石碑

この右の山道が正しいのか分からないがとにかく道なりに進む。

右の石段を上って山に入るのが元の道かも、でもよくわからないので舗装道を上っていきます

左に小さな滝が見えます

一応小さな車なら走れるが、対抗したら大変ウオーキングの積りゆっくり歩いて景色を堪能した方がいいです

車が駐車しています

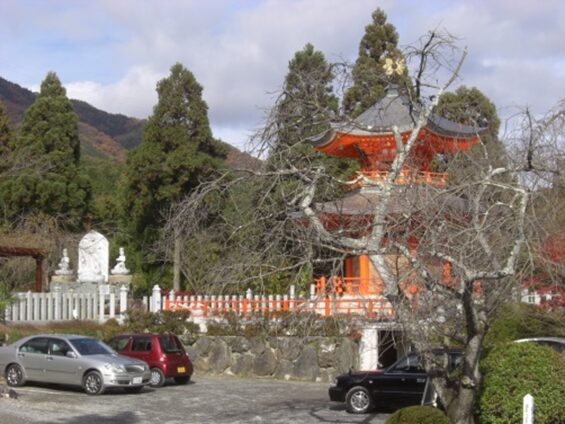

金蔵寺の建物が見えてきた

金蔵寺(こんぞうじ)

山号を西岩倉山と号し天台宗に属する。養老二年(718)元正天皇の勅によって隆豊禅師が開創し、聖武天皇は勅願を賜り経典を書写して埋めたといわれる。桓武天皇は平安京遷都に当たり王城鎮護のため経典を埋め西岩倉山と号す。また開創に当たり、向日町にある向日明神の神助があり、明神の手引きで楠木で千手観音を刻んだことが「金蔵寺略縁起」に見える。平安時代以後、当寺は西山の名刹として栄えたが、応仁の乱へと続く戦乱によって当寺の建物はすべて焼失し、当寺の正確な歴史を伝える古文書、記録が失われた。

現在の建物は、元禄四年(1691)将軍綱吉の母、桂昌院によって再建されたもので、本堂には十一面千手観音像を安置する。本堂背後には、明治初年に愛宕山より本尊、勝軍地蔵像を移して祀っている。このほか山内には当寺の伝承にまつわる遺跡が多く残り、本堂の北からの京都市内が一望の下に見下ろせる。

(京都市説明より)

下の川弁財天

金蔵寺からの景色

開山堂

開山隆豊禅師・歴代の祖師を祀られている。寛永二年桂昌院尼公の建立

愛宕大権現

華山神社

徳川五代将軍綱吉の生母 桂昌院の御廟所 桂昌院の遺髪と四十九日の法要で使った品々が納められている

徳川五代将軍綱吉の生母桂昌院は、幼少時に当寺に寄食した縁で、江戸前期の金蔵寺の復興に多大な援助を行った。現在の本堂はじめ、庫裏・客殿・護摩堂(後に焼失し、文化五年(1808)に再建)・仁王門・開山堂などの現存する建物は、いずれも貞享四年(1687)から宝永二年(1705)の間に、桂昌院の寄進などによって再建されたもの

堂内

仁王門

大野原道の起点が何処かという場所もないが、一応初め期の目標地初である金蔵寺まで歩いたので、仁王門を終点とする

大原野道 完歩

栗生路・大原野道・善峰寺道は街道というより、洛西の神社・お寺・里山を静かに歩く旧道と思った方がいい

大原野街道から善峰道道に移動するため山道を南下する。先ほどこの山道を歩いてきた男性に会い道を聞くと善峰寺へ少し厳しい道であるが迷いなくいけるとのことであった。金蔵寺までは東から進んで来たが、今度は門前の道を西南への山道に入り、途中で東海自然歩道を南下し善峰寺へ行く

金蔵寺から善峯寺への山道を移動、でも昔もこの旧道を使って歩いたことだろう

金蔵寺の門前の道を西へ、この先で大迷走の始まり。

金蔵寺の辺りは標高約450m、更に裏の北山に続く道を上っていくと、在原業平ほか多くの万葉歌人が詠んだ小塩山(642m)があり、小塩山西峰には淳和天皇陵がある。

人一人歩くのが精いっぱいの左への地道を下ります

枯葉が敷き詰められて柔らかく歩くのに優しい山道。12月だから熊他獣も出ないだろうから安心

石垣跡が残り往時の面影が感じる、やはり余り観光客は歩かないが古道だろう

緩やかに斜面の下り道を下りていく。人とは全く出会わないが、道を聞いた山歩きの男性に一人会ったぐらい

一筋の細い滝が静かに落ちている、一人で見るのはもったいないぐらい

でも見とれて足を踏み外したら大変だろう

東海自然歩道の標識が東京・高尾国定公園と大阪・箕面国定公園を結ぶ自然歩道が合流

狭く更に右下がりの斜面の道を下る、雨ではチョット危ないかも

何時も何故同じような写真を撮るかは、やはり一人歩きだから正直心細く気をそらすためもある

でも快適な山道だ、この様な道をグループでワイワイ賑やかに歩くのも楽しいだろうと思う

前方が少し明るい

小さな木橋を渡る

谷川が見えてきた

写真はたくさん撮っているが、約30分ぐらいだっただろうか、素晴らしい山道の古道だった。舗装されたT字路の道に行き当る

ここまでは素晴らしい古道を下ってきたが、このT字路が大迷走の始まりであった

ここの標示も今一つ納得がいかない、何故、善峯寺方向の標示がないのか。というより自分自身が資料不足で悪いのですが

手前の金蔵寺から下ってきた突き当りの表示を、右の杉谷の方向に歩いてしまった

T字路へ下ってきた道を見る

ここまでは山越えの素晴らしい道で東海自然歩道の一部で正解な道であった。

ここで舗装道に出合う。途中確かに男性にこのことを聞いていたし、ここから一気に善峰寺まで下ると聞いた。途中で舗装道を右に進むとは言っていなかったし、その言葉が頭から飛んでいた。

ところが私は右に舗装道を折れてどんどん緩やかな下り道を進み、かなり歩いた途中で若い子にあったので道を聞くと合っているとのことであったので多分私の目的地をハッキリ言わなかったからだろうと反省、更に30分程歩きやはり間違っているのに気が付き再び戻りT字路に戻る1時間の迷走。

今度は左の道に下っていくと、ここでも30分程歩いていくと、今度は先ほど歩いていた金蔵寺近くの道に出てしまった。

大変時間と体力を消費、止む無く時間も無くなり今日は善峰寺街道を諦めるがバスが通っていないし一時間余りかけて山麓のバス停のあるところまで歩く。疲れが一遍に出てきた。

帰宅してから資料を確かめてみると、T字路の舗装道を右に数十m行ったところに左に山へ入る道があったそれが東海自然歩道で善峰寺に下る道であった、残念だが分からなかった。でも途中で聞いた時、山道を真っ直ぐ下るといっていたのが正しかった。折角親切に教えて頂いたのに間違ってごめんなさい

⦅参考間違って歩いた道⦆

T字路を左へ進んだ道、綺麗な道だ

逢坂峠

右に京都方面の眺望が見えてきた

石作町コミニュティ広場に着いたところで終了。バス停まで歩いてそこから阪急京都線へ行って帰宅

コメント