2012年12月9日

昨日はこの冬1番の寒さで雪もチラホラ今日も寒いといわれていたが、日も時々さしたのでそれほど寒く感じなかった。

今日は12月2日大原野街道で大迷走して善峰寺道が歩けなかったのでリベンジ。自宅4時40分にでて西向日駅まで。西向日駅7時スタート善峰寺まで完歩したが途中の十輪寺がまだ早くて開いていなかったので止む無く再度十輪寺まで戻り見学。

そこからバスで東向日駅までもどる。

7時スタート 11時10分 完歩

21.814歩 13.08km

時間が早いので予定していた、以前歩いた京都横大路の追加を歩くため、東向日駅から河原町駅までいって、近くの京阪四条駅から桃山御陵駅まで移動する。御陵駅~横大路を歩く。正しいかどうか資料がないので多分ここまでが横大路であったとおもって六地蔵まで歩き完歩。

阪急西向日駅

西側、駅前の北側にある 指差道標 「お塔さん 石塔寺・・」

駅を出て右(北)への道、すぐ左に 道標 がありそしてすぐまた左に 祠 祠の背後は長岡宮朝堂院跡公園

1200年前の当地一帯には国の役所が建ち並んでいた。大極殿と朝堂院は最も重要な施設であった

長岡京は別途街道歩きで見学するとして通り過ぎる

駅前から北への道を進むと大極殿信号交差点に出るので交差点を左に折れる。真っ直ぐ進むと長岡宮跡

左に折れて真っ直ぐの道を進む

少し先右に 日蓮宗南真経寺

左に勝山中学校の道を挟んだ右に 祠

五辻の交差点に出るて南北に交差する道が西国街道。善峰寺道は左斜め、西国街道で西新道がありその次の道。正面白い建物の前の道を進む

西国街道と分岐する五辻交差点が善峰道の起点

五辻交差点より西国街道の北側

五辻交差点より南側の西国街道(向って左、右は西新通り)

五辻からの西新通りのもう一筋北側の善峰道左角に 常夜灯と道標

立派な 常夜灯

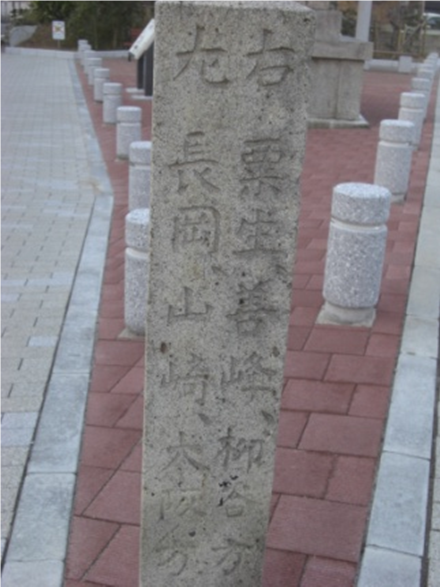

道標 「右 栗生善峰柳谷方面 左 長岡 山崎 大阪方面」 「右 京都嵐山方面」

五辻の常夜灯と五辻交差点

少し先には道を塞ぐような大木よく切らずに残してくれていると感謝

大木の先で道が分岐、右が 善峰道で左が光明寺道

変則の滝ノ町二丁目交差点を真直ぐ西へ

滝ノ町を進む

やがて小畑川に架かる井ノ内橋を渡る

橋から左(南)方向を見る

その先、下印田交差点を真っ直ぐ

上印田を通りと左に角宮神社が見えてくる

角宮神社

神社の少し先で左に少し入ったところに 浄光寺

更に集落内を西に進む

文化センター通りの広海道交差点を越える

交差点野先右に 社乃神神社

整備された気持ち良い竹林の道を進む

右の竹林に囲まれた 井ノ内車塚古墳

古墳時代後期、前方後円墳で全長約37m、高さ約4m、前方部幅12.6m。未調査

この辺り一帯には所々このような竹林が残っている私有地でしょう、開発に負けずに残してほしい

やがて向ノ芝交差点に出る

丹波街道(栗生路)が南北に通る

更に西への道を暫く歩く

左はよしみねGC

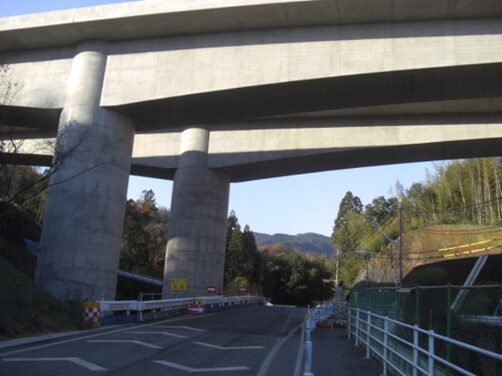

大原野上羽町~灰方町を通る。工事中の高架道路が見えてくる

高架道路の手前の両側に、 燈籠

高架の下を潜り西へ進む

道路拡張工事で竹林も削られています

振り返る、竹林を削りどうろにかわります

道は山里の風景の残る小塩町を通る

小塩町に入ると右に 小塩山十輪寺(通称なりひらでら) 嘉祥三年(850)文徳天皇の后染殿皇后、世継誕生(後の清和天皇)を祈願して創建された。その後、藤原北家の菩提寺となる。

本尊 伝教大師作延命地蔵菩薩

安産に御利益のある在原業平ゆかりの寺

残念ながら朝が早くまだ門が開いていなく入れないので帰りに見学することとする

十輪寺を過ぎて進むと左に 道標 「右 よしみね寺」

小塩町の集落

道の両側に石碑 善峯寺領の石碑

「・・・・・・」

間もなく善峰寺

西山宮門跡 善峯寺の石碑と道の両側に燈籠

振り返る

その先 道標 「長岡天満・・道 よしみね古道」

更に右に お像と道標二基

指指道標 「三鈷寺」「・・・・・・」

かつては善峯寺や三鈷寺の門前町であったのだろう

朱の橋を渡り先に右の山道を上り、三鈷寺に行きます

急な石段や坂道を暫く上る

山の頂にある 三鈷寺に着きました

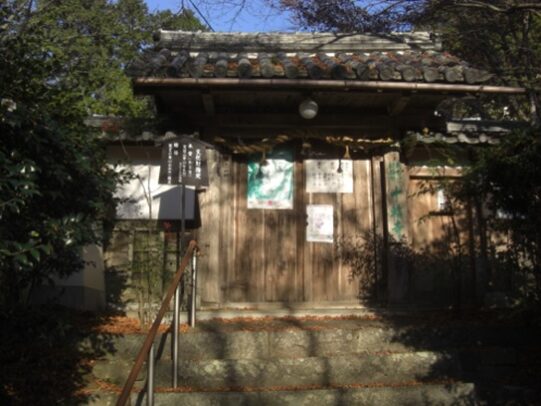

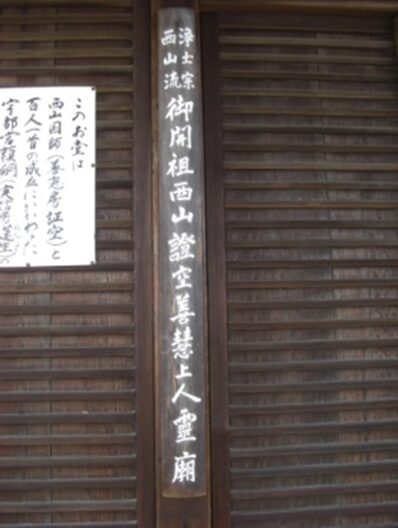

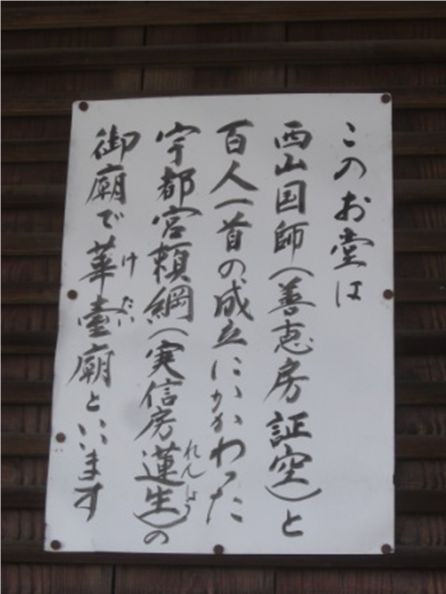

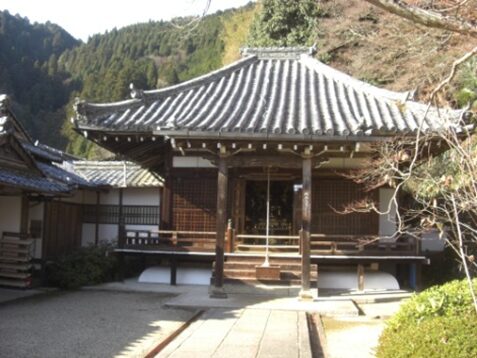

拝堂 その奥に証空の廟所「華台廟」がある

浄土宗西山流 三鈷寺(さんこじ)

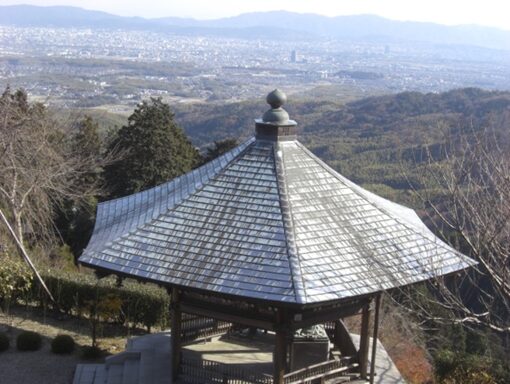

鎌倉時代に隆盛した洛西一の眺望を誇る三鈷寺。善峯寺の手前で右(北西)に折れ急な山道を上る。賀茂瀬山の山腹に開けた三鈷寺からは京都市街が一望できる絶景の地。

九十九折の山道を約10分上ると洛西随一の絶景に、東山三十六峰、北山、さらに奈良まで見渡せる。承保元年(1074)、源算上人が庵を結び北尾往生院と号したのが始まり。健保元年(1213)法然の弟子、証空により鎌倉時代には49の塔頭を数える大寺院であったが、応仁の乱で伽藍を焼失し衰退した。今では本堂と証空の廟所「華台廟」が往時の面影を残している

拝殿と右は昭和になって建てられた客殿

三鈷寺からのパノラマ

三鈷寺から南に見える善峯寺

三鈷寺の境内を抜けて山門に出ます

山門

山門を出ると 道標 が立つ「左 よしみね寺」

三鈷寺の山門を出て南に山を下り善峯寺に向かう

三鈷寺山門を振り返る

善峯寺を見る

ここは三鈷寺の受付口で反対から歩いてきたようです

少し急な山道を下ると野生の猿が群れを成しており少し怖い

途中の 祠

善峯寺の鎮守社 阿智坂明神

善峯寺へ入る手前の道路に出て橋を渡る

バス停の所に 道標 「・・三町」

朱色の橋を渡りいよいよ善峯寺への七曲り阿智坂の急坂を約500mの登坂が続く

道標 だが読めない

やっとのことで東門へ

山門

元禄五年(1692)桂昌院により再建。楼上のの本尊・文殊菩薩と両脇・金剛力士は運慶の作で、源頼朝が寄進されたと伝わる

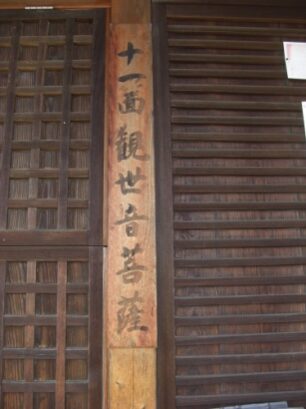

観音堂(本堂)

元禄五年再建、本尊・十一面千手観世音菩薩は仁弘法師の作。脇立・十一面千手観世音菩薩は源算上人の作。

天台宗 善峯寺

山腹に広がる回遊式庭園の寺院。名峰 釈迦岳の支峰・良峰山の斜面に広がる約三万坪の広大な境内を持つ山寺。

四季折々の花が咲き、紅葉の名所として知られ、春には桜、初夏にはツツジや牡丹、夏には百合、冬には南天や椿がさき、西方浄土のごとき和みの郷 山腹に広がる回遊式庭園の趣きが素晴らしい。

長元二年(1029)、源算上人がこの地に小堂を建てたのが起こりと伝わる。長元九年後一条天皇より鎮護国家の勅願所と定められ、隆盛を極めるが、応仁の乱で荒廃した。その後、元禄年間(1688~1704)に江戸幕府五代将軍綱吉の生母、桂昌院の尽力で復興した。

観音堂(本堂)

文殊堂善峯寺宝館

背景の高台に 経堂(絵馬堂)と多宝塔(重文)

本坊

釣鐘堂

貞享二年(1685)建立の厄除けの鐘。桂昌院が綱吉のために寄進

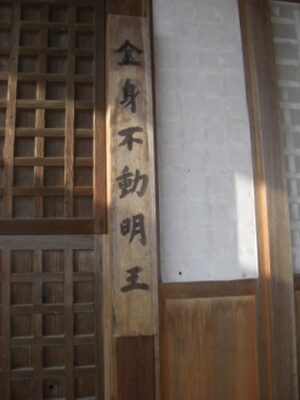

護摩堂 元禄五年建立、不動明王五大尊を祠る

多宝塔(重文)

元和七年(1621)賢弘法師により再建

経堂(絵馬堂) 宝永二年(1705)建立

桂昌院しだれ桜ともみじ 樹齢300年

遊龍の松(天然記念物)

樹齢600年の五葉松、元は全長54mあったが平成6年松くい虫で15m余り切る。日本一の松

開山堂 元禄五年の建立、源算上人117歳の姿を写した像が祀られている

幸福地蔵

十三仏堂 元禄五年建立、当山守護の諸尊を祀る

桂昌院廟

桂昌院の遺髪を納める。宝永二年(1705)6月22日79歳没

宝筐院塔 鎌倉時代、慈円大僧正により、伝教大師筆の法華経が納められた

石段を上り一段高い境内へ

釈迦堂

明治18年(1885)建立。本尊・石仏釈迦如来は源算上人の作

稲荷神社

奥の院薬師堂への石段

桂昌殿 見晴らしの良い景勝の地で桂昌院を祀る

奥の院薬師堂 元禄十四年建立。桂昌院の両親が祈願された開運出世のお薬師さま

奥の院からの眺望

蓮華寿院庭と池 京都青蓮院門跡より移られた宮様の住坊旧跡の庭、庭園が残る

青蓮院の宮御廟

覚快法親王以下、当山の住職を勤めた宮様の御廟所

山上の奥地に 十三重の塔と証空上人の墓所

塔の傍に沢山の石仏が並ぶ

山を下ります

青蓮の滝 石仏不動明王を祀る、滝の竿石は、青蓮院門跡より拝受したもの

阿弥陀堂

寛文十三年(1673)建立。本尊は宝冠阿弥陀如来。堂内には、徳川家代々と当山檀信徒の位牌を安置

山門を見る

見学を終わり参道を下ります。山全体がお寺の境内のようでとても回り切れない。

紅葉や桜、季節ごとの草花も綺麗で、特に遊龍の松も素晴らしく、ゆっくり洛西の名刹を見学するのをお進めします

善峯道はここで完歩となるが途中、十輪寺が朝早くて中に入れなかったのでそこまで戻って完歩とします

天台宗小塩山十輪寺(通称なりひら寺)

在原業平ゆかりの寺、平城天皇の皇子を父に、桓武天皇の皇女を母にもつ平安時代の歌人、在原業平。藤原氏の権勢に背を向け、歌と恋に生きた業平が、50歳をすぎて隠棲したと伝わるお寺。

嘉祥三年(850)文徳天皇の后、藤原明子の安産祈願のために創建された。応仁の乱以後衰退するが、寛文年間(1661~73)に再興された

鋒輦形の本堂(文化財指定)

応仁の乱で焼失したが、寛延二年(1750)再建。屋根は御輿を型ちどった非常に珍しいものであり、内部天井も独特の意匠が施されている。

大樟樹 樹齢800年

正面に起りをもつ千鳥破風、一間の向拝を備えた珍しい構造。本堂内部には、本尊・延命地蔵菩薩像やスリランカの釈迦仏などが坐する。

三方普感の庭

寛延三年(1750)右大臣藤原常雅が本堂を再建したときに造られた

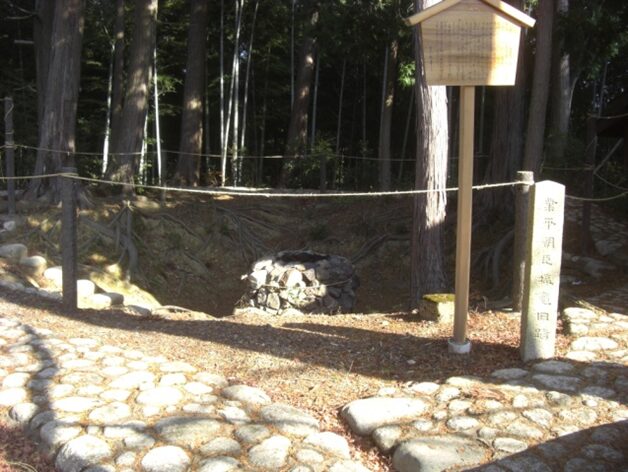

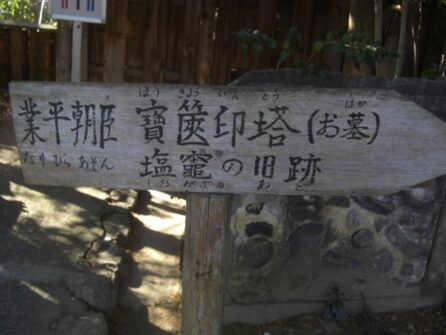

塩竈の跡

本堂の裏山に上ると

塩竈の跡

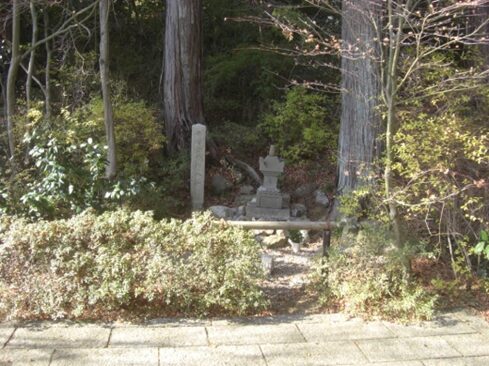

在原業平の墓所 思っていたより小ぶりのお墓

墓所から見たお寺

風輦形の本堂

善峰寺道 完歩

大原野道とともに洛西の名刹と訪ねる古道

コメント