2011年10月8日

総社市清音~井原市七日市井原駅

倉敷駅近くのホテルを5時30分に出て、JR5時45分で清音駅へそこから暫く歩いて昨日の踏切の起点から出発。

本日は神辺までで昨日と同じ程の距離です、でも連日の歩きで足腰がかなりまいっているのと、疲れ過ぎて熟睡ができなく睡眠不足とで果たして予定通り歩けるか不安でもあります。結果17時30分井原鉄道の井原駅までで終わり、神辺まではまだ10km以上あるので時間的にも無理、やはり今日は思うように距離が伸びなかった。その要因の一つに、吉備眞吉備の史跡寄り道をしたのも一つだが思いがけず見学ができて満足。

井原駅から福山駅に移動して今晩の宿泊ホテルへ

清音の踏切 6時スタート

井原駅 17時30分着

61.998歩 37.19km 1.692kl

今日も実によく歩いています。

昨日の伯備線の踏切を渡り左にローソンを見て真っ直ぐ西に進みます。まだ少し薄暗いですが今日は良い天気になりそう

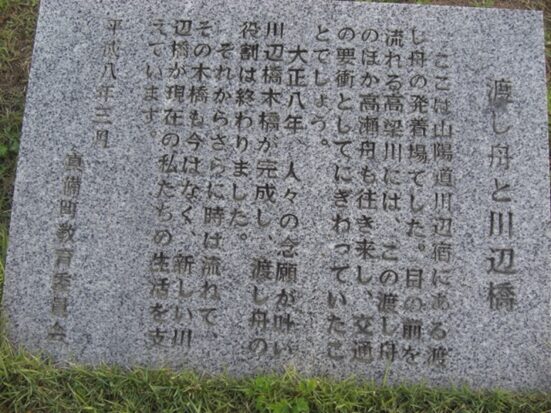

まもなく高梁川(以前は川辺川)に出ます、清音上軽部地区ですが中世には軽部は宿として栄えた。近世に入り対岸の川辺宿が変わって栄えました。堤防の手前左にはワタナベ工業清音工場があり、堤防上の道に沿って左に折れて486号線を南に500m程下ります

堤防上を500m程進み川辺橋の手前から振り返ったところ

川辺橋東交差点からの川辺橋は自動車専用で、数十m南(下流)に結構広い歩道専用橋が高梁川に架かっています

この東詰から対岸の川辺宿へは渡し船であったようです。

以前、高梁川(川辺川)は中洲によって三筋の川に分かれていたが、享和二年(1802)の資料では、現在の形の真ん中に中洲がある二筋で渡船していた。

この辺りで河川に下りて、渡船で中洲に降り、再び渡船をして対岸に渡っていたようです。

対岸には少し斜め左に渡っていました

川に橋が架かったのは明治九年(1873)、最初の橋は八十三間(約百五十m)・幅一間、川原に敷いた歩み板は二百間(約三百六十m)の仮橋でした。大正八年に県下最長の木橋として川辺橋が架けられました。

橋から下流(南)の高梁川の景色

歩道橋を渡り西詰にでて左に折れたところで分岐する道を右に下ります

渡し跡の石敷が残る

対岸の清音上中島の遠望

凄い敷石です、この辺りに対岸からの渡し跡です

南に下って右に折れますが、その左に川辺一里塚の碑が建っています。実際にはこの一里塚は高梁川の河川敷にあったようです。大正四年に河川改修工事で一里塚も松も撤去した。地元の謡曲にも「岡田より川辺に見ゆる一里松、左柳右松森」とあるので河川道の両側に一里塚が存在していました

一里塚の石碑 「史跡 山陽街道一里塚 江戸より百八十里」

【川辺宿】

川辺宿は伊東氏岡田藩一万三百石の領地であった、高梁川が川留になった時など特に多くの旅籠が必要としたので、旅籠や商家・茶屋などが並び繁盛したといいます。天保九年(1838)では、家数325戸、人数1343人とある。

川辺宿の街並みに入ると、蔵のある旧家や虫籠窓・なまこ壁などの旧家の建物が残り素晴らしい

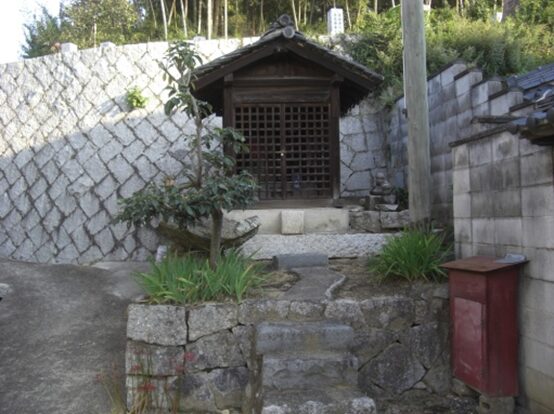

街並みの左に お堂と祠

境内の多数の 石碑

すこし進んだ左に植村歯科医院がありその角に 川辺本陣跡の石碑 川辺本陣を務めてきた難波惣七氏宅跡

本陣・脇本陣は江戸時代各街道宿駅に設置され、参勤交代の大名や宮家・公卿・幕府の役人・勅使・高僧等が利用しました。主に造り酒屋、醤油屋、大地主がその役を担っていました。

川辺本陣は代々難波氏であるが生業は醤油屋であったと伝わっています。

本陣はこの辺りと推定されるというのは、明治26年の大洪水で全て流失して資料が残っていないそうです。東の高梁川に橋は無く、洪水や増水で川留めなどの時は特に逗留する人で賑わった

本陣前の街並み

本陣跡の道路斜め向かい 川辺脇本陣日枝氏跡の石碑

街道はその先少し左に緩やかにカーブして進みます

川辺宿は前述したように、明治二十六年高梁川の大氾濫により、川辺宿全域に壊滅的な打撃を受けました。その当時384世帯あったがわずか19棟を残し本陣・脇本陣・神社等全壊流失してしまったので、川辺宿の街並みには和瓦・白壁を持つ歴史的な建物はわずかしか残らず建て替えられています

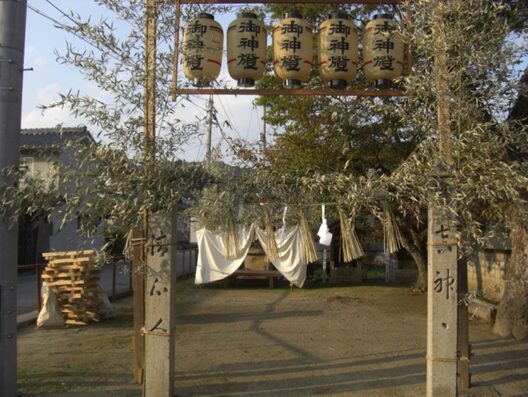

脇本陣跡から100m程先右に 良御崎(うしとらおんざき)神社 の注連鳥居があります

鳥居は大正十二年十月建立

境内の 地神

神社境内に残る 常夜灯には天明六年の銘

神社前より200m程進むと左に 曹洞宗泰平山源福寺

源福寺は 岡田藩主伊東家の菩提寺 お堂の左右に墓がありますが、歴代藩主の殆んどは東京本郷駒込の高林寺にあります。この寺も洪水で被害を受け暫くは荒れて無住であったといいます。

きめの細かな見事な石垣があります。洪水でもびくともしなかったことだろう

この辺りで川辺宿も西端となり終わります

150m程進むと486号線川辺交番南西信号交差点のある広い道を横断します。さらに交差点を横断して150mほどで川辺バイパス西信号交差点で右から281号線が合流します。

合流して暫く真備町の町並みを西に進みます

有井信号交差点の先、旧有井村の末政川を越えます右にシャトレーゼ真備店

さらに進んでいくと、右手に斬新的な真備図書館が建っています

すぐ先、左にGSがある二万口信号交差点で右に折れます、大曲と呼ばれています

大曲を右に折れて100m程進んだ十字路を左に折れます、左に曲がった右に赤い小さな 鳥居と稲荷神社

左に折れた旧道を300m程進むと

左からの281号線と合流して西に進み、大曲が終わります。当時は意図的に造られたようです

合流点から100m余り進んだ右に 祠

祠の横の道を右(北)に入ると 日蓮宗法華寺

境内に明和四年と刻まれた 灯籠

石碑とならんで 地神

暫く進むと倉敷市真備支所北信号交差点を過ぎます。交差点を左(南)へ行くと吉備真備駅へ、交差点を越えて左にJA岡山西真備西、その先右に高橋文昌堂を見てすぐの交差点があります、左(南)は真備陵南高校があります

その交差点で北に【寄り道】をします

右(北)に400m程入りますが、途中右に 灯籠

さらにすぐ先左に お地蔵さん

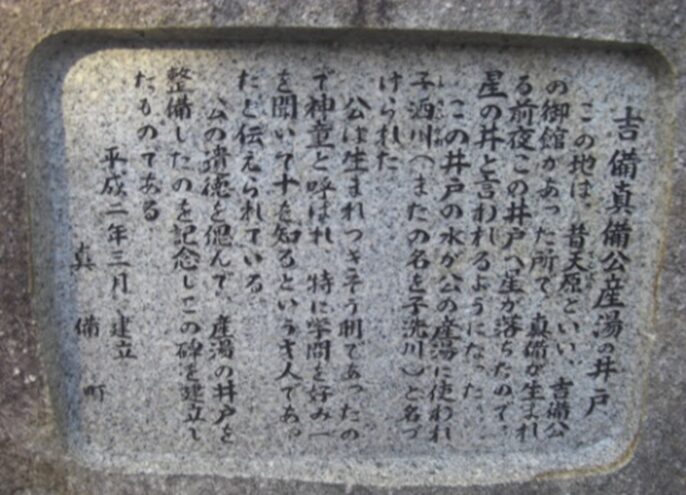

さらに北に進むと真備町箭田字土師谷に、かつて天原と呼ばれた地名があり、吉備氏の居館があったと伝わり 明治三十三年四月に建てられた 吉備公館跡の碑

広場の一角に 祠

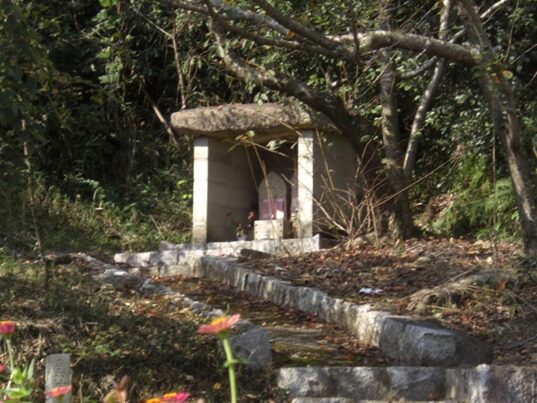

数十m先左に綺麗に整備された 吉備真備公産湯の井戸 産水と呼ぶ名水であった

公館跡から西への田園の広がる新しい道を真っ直ぐ300m程進みます。やがて高馬川に出るので川の上流には、箭田大塚古墳 がありますが寄れません。

高馬川の吉備寺橋を渡ると正面一帯はまきび公園として整備され、隣接して吉備寺もあります

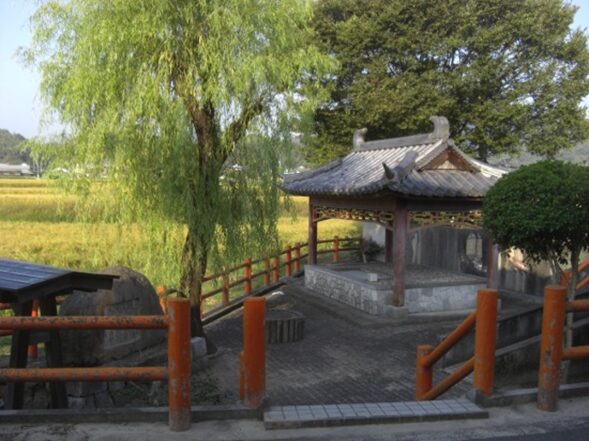

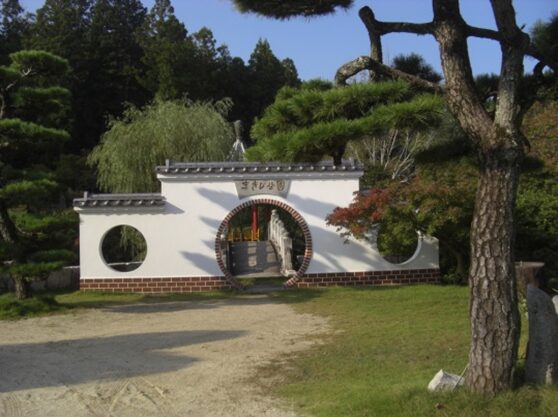

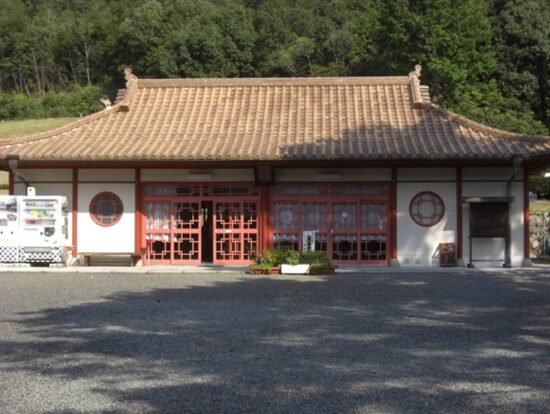

中国庭園風に整備されているまきび公園内に まきび記念館 (寄り道)

土産物屋、休憩所・トイレがあります中国風建物

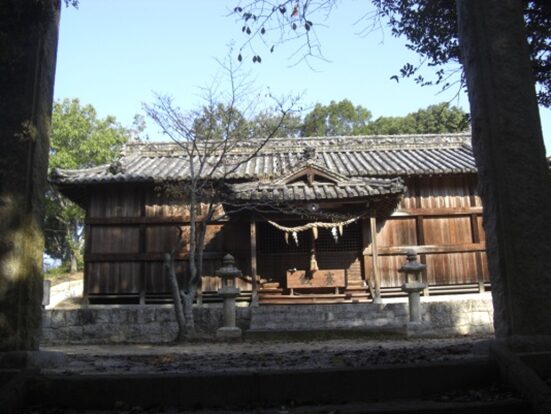

真言宗御室派鏡林山吉備寺

本尊は薬師如来で行基作と伝わる。天平七年(737)吉備真備の創建、建武三年(1336)戦火で焼失したが宝永四年(1707)領主伊東氏により再建されたと伝わっています。白鳳期の瓦(重文)も出土保存されています。寺の南方丘陵地に真備の墓所と伝わり吉備古墳があります。

吉備真備公は吉備地方の豪族一族で、霊亀二年(716)遣唐留学生に選ばれ、長安で十九年間学び帰国すると昇進を重ね72歳の時右大臣に就任した。宝亀六年(775)81歳で死去した。歴代天皇の信任も厚く多くの貴重な文献等も残されています。

まきび公園の一角 まきび公園は中国西安(旧長安)に吉備真備の記念碑と日本庭園が完成し、同時にこの中国風公園が完成しました

吉備寺 山門

寺の南側の小高い丘への吉備公廟への石段

公廟の一角にある 鐘楼

吉備公廟

吉備公墓碑と墓

公憤からの下り参道(石段)

丘陵からの 吉備寺

公園を後に高馬川に沿って南に下ります北側を振り返ったところ

高馬川を下ってくると山陽道に出ます、そこに 吉備公憤の石碑

200m東に山陽道を戻り前述の右に真備陵南高校が見える十字路に出ます。そこから北に寄り道したところです。

再び十字路よりスタートして吉備公憤石碑まで戻ったところで、山陽道を振り返ったところ。

右の高馬川の上に架かる石碑を見て中須賀橋を渡ります。右の丘陵の裾野を右に巻きながら200m程進むと右の民家の傍に史跡 山陽街道一里塚の石標(旧箭田村一里塚跡) 備後尾道まで十三里・備中板倉まで四里

一里塚前の街道から振り返った街並み

その先で道は分岐して右が旧道の雰囲気がありますが、山陽道は真っ直ぐ左の486号線です。分岐の角に 馬頭観音 が立っています

分岐から350m程進むと箭田西口信号交差点の広い道路に出ます。北のまきび公園西側を通ってきた54号線で、交差点を左に進む道は、玉島往来 です。

玉島往来の街道方向です

箭田西口交差点から450m程進むと、左の畑岡信号交差点のところで486号線が合流します

合流する手前右に 三体の地蔵

その先右のGSを過ぎたところで少しの区間右に旧道が残っています。左に井原鉄道井原線が近づきます旧尾崎村宮ノ鼻集落

旧道を入った先右に石段と鳥居があります 熊野神社

熊野神社の北側にも八幡神社があります

熊野神社前からすぐ左の486号線に出て、真備町尾崎の486号線を西に700m程進みます

途中備中石田バス停を700m程進んだところの右に山陽化成のところで

右(北)側に入る旧道があるので500m程弓型に曲り再び486号線に合流します

途中250m程行った先の右手に標高165mの切り立った山が見えますが 鳥ヶ嶽城址

田園の広がる中の旧道を進みます

左にナカノ(株)の建物を見て進んだ先で振り返る、その先で左からの486号線に合流します

左に高架を走る井原鉄道の一両車両

井原鉄道の高架を潜ります

高架の先すぐ右手の水路の袂に 地蔵さん

右手、井原鉄道高架の向こうに真っ赤な 鳥居 が見えます

すぐ先、左に小田川が接近してきたところで486号線に分かれ右に下る、右に田が広がる畦のような小川に沿う道が旧道です

畦道を進んでいくこと300m程先で小川に突当り山陽道は渡れないので左へ、小川沿いに100m余りで486号線に迂回して対岸に出ます。

対岸に出た西の水田の間の山陽道を見ると、右に妹山(標高315m)、左小田川の対岸に、猿掛山(標高239m)が見えます、急峻な山頂に猿掛城跡があります。かつての山陽道はこの間の難所の道であった

妹山の東南の山麓に着くと、右手の高台に自然石の 地神

すこし進むと猿掛バス停があり左からの486号線が合流しますが、その手前右に多数の お地蔵さん が並んでます

左からの486号線に合流する地点右からの妹山、左からの小田川・猿掛山がせまります

合流地点から今来た旧道を振り返る

合流地点から西に進むとすぐ右手高台に せきもり地蔵 と呼ばれる地蔵堂

地蔵堂内には 五輪塔 が安置しています

前には、「吉備公弾琴遺蹟在南・・」のあることを示す 石碑

傍にある 石の祠・石碑

小田川の対岸(南)を見ると 猿掛山の猿掛城跡と手前の琴弾岩

平安末期から戦国、江戸幕府1615年の一国一城令により廃城となった、長き時代に渡り攻防の城跡。小田川対岸には吉備真備が晩年帰郷し、中秋の名月の夜にこの岩の上に琴を置いて奏でたと伝わっています

486号線と重複する西への山陽道

樹木で琴弾岩が見えませんでした

486号線の左の道、小田川に沿った堤防の道があります、旧道かどうか分かりませんが車に会わず静かでこちらの道が安全

右からの486号線と合流して川原谷川という小川を渡ると、矢掛町に入りすぐ右手に

史跡 旧山陽道一里塚跡の石柱 往時の一里塚はこの後方の山林の中にあったようで、旧道は486号線の北側です

一里塚跡碑の後ろの茂みにある 石仏群

一里塚跡の前の街道(486号線)と倉敷市の表示を見て振り返る。 かつての旧道は左側の10m辺りを通っていたようです

川原谷川から100m程西に進んだ右(北)側に昭和三十八年四月建立の 筆塚 真備公の遺徳を顕彰するために建てられた筆塚の西側の道を山手に入っていくと、吉備真備公園に出ます。

【寄り道】公園入口に 吉備公館跡碑 大正四年建立吉備公ゆかりの地で屋敷跡とみられ、土塁に囲まれた「だのうち」と呼ばれる平地があります。この付近より奈良時代の瓦等が出土している。または下道氏の館跡とも寺院跡との説もあります

吉備真備公園

山陽道の北側の平地三万平方メートルは、古代の布目瓦を出土することから「檀の内」と呼ばれ、正二位右大臣吉備真備公の居館跡と伝承されてきた。公園は八十mの石数参道の正面に上下二段に基壇を造り、古代中国で皇帝が五穀豊穣を祈った天壇形式とし、上檀中央に吉備公の銅像を安置しています。

公園広場には館址亭、産湯の井戸を整備してます。その他いろいろと趣向をこらし森林浴を満喫できる憩いの場とし、県下唯一の古代オブジェ公園を造成しています。(公園は昭和61年に整備された、説明文より)

公館跡碑よりさらに進むと 吉備大臣宮

公園内西の端に 吉備大臣産湯の井戸

公園内にある唐風の吉備大臣館、休憩がてら建物の中にさぬきうどんの店があったのでよばれたが大変美味しかった

前述の基壇で中央に大きな

吉備真備の銅像

綺麗に整備された公園です

筆塚の前の街道に戻り西へ進みます

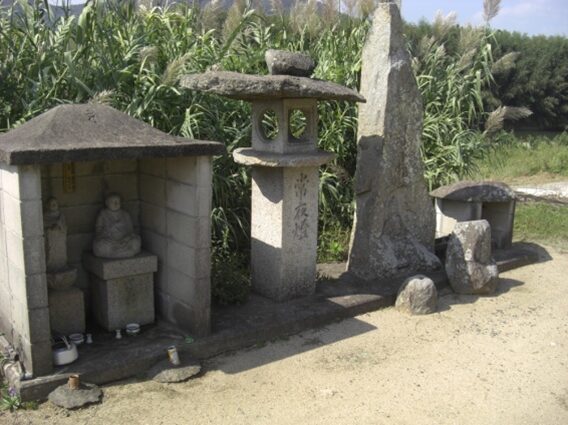

300m程進むと左に小田川に架かる福頼橋があります、その手前80m程の右に大きな天保十年(1839)建立の 常夜灯・地蔵さん・石碑 があります

右の常夜灯のところで486号線を左に分かれ右に入っていきます(向かって左手前)。振り返ったところ

常夜灯の486号線の道を挟んだ南側のガードレール所に江戸後期の 道標 「福頼宮江拾□」福頼神社は小田川に架かる福頼橋を渡り1㎞程南にあります

486号線より道標・福頼橋から矢掛町横谷の福頼神社方向の遠望、道標の正面を右に入ります

486号線の右側の細い道が街道です

右の山裾の旧道を進みます

右手の斜面に 石仏

石仏の前から振り返ったところ、右手に小田川

さらに右斜面に 石仏

分岐の常夜灯から500m程山裾の旧道を進むと、天保四年(1833)六月建立の 奉燈 と大正四年(1915)銘の 石標 「吉備公累代墓域」

奉燈の前、南側は486号線で旧道は高台となっています

少し旧道を戻り【寄り道】 石標・奉燈の横の道を上ります

坂を上りつめると下道氏公園があり史跡 下道氏墓の石標 が建ってます

右大臣眞吉備公之墓 質素で大きなものではありません

元禄十二年(1699)に吉備真備の祖母のものと思われる骨蔵器が発見された。その骨蔵器はここから西北約1㎞にある真言宗神遊山圀勝寺に所蔵されています

公園を下っていくところ

途中に 荒神社

荒神社の傍にある 石造り祠 大小二つ

山陽道に戻り集落を西へ進みます

すこし進んだ右手に 石造り物の祠や石仏 があります

前の街道を振り返る、山里の快適な道です

やがて井原鉄道井原線の高架を潜ります

高架の先右に 祠

左に井原鉄道の三谷駅が見えます、長閑な風景が広がりま

右に白壁の大きな旧家があります、その前の道を北に谷川沿いに上っていくと、

圀勝寺へ行けます真言宗高野派神遊山圀勝寺は、天平勝宝八年(756)に吉備真備により創建されたと伝わる。

真備の祖母の火葬骨を治めた骨蔵壺(重文)が発見されたあと、享保十二年(1727)に藩主の命でこの寺に保管し、光助霊神宮の社殿を造り遺骨等保管されました

高架から来た旧道を見たところで

街道沿いの懐かしい屋根葺きで大きな民家です

再び井原線の高架を潜ります、潜った左に北原工業第六工場があります

暫く西への真っ直ぐな道を1.2㎞程、東三成地区の風景を見ながら進みます

東三成地区を進む旧道

やがて小田川に突き当たります、川に沿ってきた486号線が左から合流します。左への道は玉島街道で、下流の中村橋辺りで小田川を渡っていました

合流する手前左に矢掛町東三成字行部の 道標「左大坂道 右玉しま道」安政五戌午七月の銘

道標の486号線を挟んだ西側、小田川の川原に降りたところに安政五年五月の 山上講供養塔 安政六年三月建立の 常夜灯、石仏の祠 大小

道路下の川原にある 供養塔他

合流点からの今来た街道(東)を振り返る

左斜め前を見ると矢掛の町が見えます

486号線を重複して370m程進んだところで、分岐の道を右に入ります

右の茶臼山(標高114.9m)の西麓を進み大きく左に弓なりにカーブして西に方向を変えて進みます。矢掛町(旧矢掛村)に入ります

60m程旧道に入った右に 清水地蔵

清水地蔵と呼ばれる すすけた地蔵のお堂 があります。

中央の立像の地蔵尊は享保十一丙年(1726)、右の地蔵尊は寛政十三年酉三月吉日の銘があり、江戸中期のものであります

地蔵先真っ直ぐ北に300m程進むと十字路に出ます。山陽道は左(西北)向きを変えて十字路を左に折れます

十字路を右に折れたところにある 矢掛神社鳥居 は元禄十三年(1700)、常夜灯 は弘化四年(1847)と文久二年(1862)の献燈

拝殿から参道を下って十字路に出ます

神社の前から見ると、背後から右(南)にかけての山が茶臼山で中山城跡であります。戦国期の城跡で山麓の道は今歩いてきた山陽道です

山陽道は神社の前の十字路から西に方向を変えて、400m程田畑の間の道を矢掛宿へ進みます

やがて小川の土手にでて小川に架かる宮ノ前橋を渡りますが、その手前左に昭和十七年矢掛神社が郷社に昇格した記念に建てられた高さ六mもの

記念碑から今来た山陽道を振り返る。矢掛神社と茶臼山の中山城跡の遠望

宮ノ前橋を渡り西への道十字路を越えます

さらに50m程先で広い交差点に出ます

前ノ橋を渡ると【矢掛宿】の東の入口です

矢掛宿の東の入口辺りに「下座所」があったと伝わっています。矢掛の街並みは旧家も残り宿場の風情が素晴らしい

すぐ先左に 矢掛一里塚跡 昭和十七年四月一日建立

一里塚の前の街並み

その先50m程で左に交譲会館がありその手前に 由加神社と常夜灯 常夜灯は文政六年(1818)の銘

矢掛宿の街並みは東西約1㎞といわれ、東町・中町・胡町・西町など街道に面した町がありました。天保九年(1838)矢掛宿全体で家数667戸、人口2070人、馬17、牛22で、また宿の南側を流れる小田川の「高瀬舟」の川湊でもあった。米・麦・酒・薪などの輸出、食塩・肥料の輸入品の運搬を行っていたそうで、明治末期まで続いていた。

矢掛宿は西町の端で矢掛川(現在:美山川)にでて、かつてこの川は徒歩で渡っていました

すぐ先右に 矢掛宿脇本陣高草家住宅(国重文)

白壁と瓦が綺麗でまた海鼠壁の重厚な蔵と見事な歴史的建造物、敷地は600坪(約2000㎡)あり、金融業で財をなし5つの蔵を要している。(土曜・日曜のみ見学可)

矢掛宿には全国で唯一本陣・脇本陣が残り、共に国指定重要文化財として当時の姿を残しています。また街並みも幕末から明治にかけて建てられた建物が多く残っています。妻入り・平入り造りの町家が並び、白壁・鬼瓦・虫籠窓・なまこ壁が建築美をかもしだして歩いていても楽しい

脇本陣から300m程西に街並みを進むと左に 矢掛本陣石井家(国重文)

本陣石井家は北向きの屋敷で間口約20間(約36m)、広さ約1000坪(約3.164㎡)。石井家の先祖は毛利元清の家臣で石井刑部左衛門秀勝で元和六年(1620)頃にその三子が移転してきたと伝わる。その後大庄屋を勤め「佐渡屋」と号し酒造りを営み近世初期以来矢掛筆頭の豪商でした。宿泊大名は年平均14家で、西中国・九州の大名で行列総数5~600名で構成され、本陣・脇本陣を中心に宿全体に宿泊しました。今なおその当時の宿札が多く残されている。長屋以外を昭和61年から平成3年にかけ約5億6千万円かけ解体修理をおこない、その優姿が見られます

本陣の御成門のすぐ西側に 胡社 資料によると街道の真ん中にあったとされる。胡社の前に賽銭箱が置かれ賽銭箱は常夜灯の一部を利用している。常夜燈 には寛政十一巳未六月吉日(1799)と刻まれています

本陣前から100m程先左の路地の角に 道標「西国巡礼第十七番 忍辱山観音寺」

道標の横の路地を入っていくと 忍辱山観音寺

観音寺の道標前から矢掛の街並みを振り返る。電柱がなければより素晴らしいのだが

見ごたえのあった旧矢掛宿も西町の端で矢掛川(現:美山川)にでます。往時は徒歩で渡っていたようです

現在、美山川には栄橋と486号線の新栄橋(向かって左の橋)が架かっています

対岸から振り返ったところ

近くに 高通川徒渡し跡 の石標川の名前が違うが、このようにも呼んだのだろうか

その先の山陽道は486号線の北側に添った細い道を進んでいました

川を渡り200m程さき右に高岡製材所があります左に 先祖供養地蔵 が立っています天保十三年(1842)建立。私有地を通らせていただき高岡製材所構内を通ります、事務所の前で486号線に合流します

合流地点から振り返ったところ

合流して200m程486号線を進むと、右に下りる旧道がありますのでそこを進みます

少し先右手に 常夜灯 細い旧道を400m程進みます

山陽道は変則十字路で突き当たりますので左に折れる、ここの辻を 旧山陽道大曲 と呼ばれています

大曲を左に折れて100m程進むと486号線に合流します。ここでも直角に右に折れて486号線を重複してすすみます

右に折れて486号線を西に向かうすぐ信号交差点があります、左を見ると小田川に架かる向山橋が見えます

交差点を越えた左に 地蔵の石標 この付近に旧山陽道備中江良村下原下座所跡がありました

左に小田川に架かる向山橋が見える

300m程進んだ先の江良信号交差点に出ます左角に

道標 「貴布弥宮道 是より南十丁」文化七年三月建立、貴布弥宮とはここより南へ小田川に架かる轟橋を渡っていった先にある貴船神社をさします

この先道は真っ直ぐ486号線と重複して毎戸下池まで続きます

途中右手に山陽マルナカの手前に消防署があります

消防署前に新しい 道標「距 岡山元標 京橋十里 岡山県明治十四年吉日」

その先の右に矢掛郵便局・左に中川小学校の間を抜けまた暫く進むと、左T字路で右斜め後方、井原電鉄の高架を潜る手前に 石標 「史跡 旧山陽道備中国本掘村庭下下座所跡」

山陽道は石標を右に見て西に進みます

すぐ先ここから浅海・小田と書かれた看板

の傍のガードレールに隠れるように 石標

「史跡 旧山陽道備中国浅海村才の前下座所跡」

石標のすぐ先は毎戸集落に入る右に 祠

毎戸池に手前の信号交差点

左の毎戸池の北東の畔に、天保五年(1834)大と弘化四年(1847)小の建立された

二基の光明真言供養塔

山陽道は池の北側を少し沿って進んでいきます、池の信号から250m程486号線を進んだところで、右に486号線を分け左への旧道があります

分岐する角の岡山県家畜保健衛生所前に史跡 旧山陽道一里塚跡碑 明治二十一年頃に両塚とも伐採されたようです

左の486号線と並行しながら進みますが、旧道の地道は足に優しい、振り返ったところです。

左に 石標 「史蹟 旧山陽道 備中国浅海村官蛇下座所跡」

左に石標を見て小田集落を進みます

左に お地蔵さん

右からの道と合流して左に小川が沿います。すぐ先で小川は直角に左に離れていきます

すぐ右にジュンテンドーがあり、その先の小川に架かる橋がある十字路を真っ直ぐ進みます

この橋を渡ると堀越宿に入ります

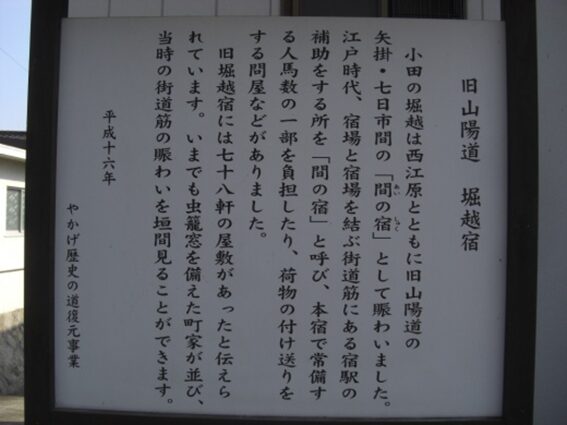

【堀越宿・間の宿】

資料では寛延二年(1749)頃には、宿の家数は七十八軒、近くの年内・本堀・甲弩・走出・山口・新賀の六ヶ村を定助郷の村とする間宿であって本陣は一軒あったようです

小川の橋を渡った左袂に 祠

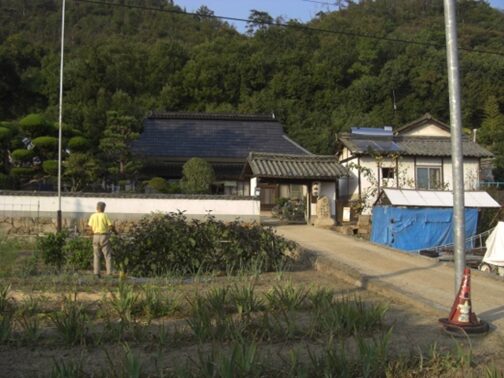

堀越の街並みも落ち着いていて雰囲気がいい

橋から街並みを200m余り先、左に矢掛塗装店がある十字路右に

胡神社 があり少し右に入った高台に

日吉神社

日吉神社からの町並み

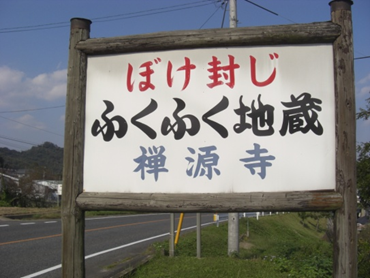

日吉神社の北側、その間を井原鉄道が地下を通っています 禅源寺

禅源寺の背後には観音山(標高151m)があり、その周りを取り囲むように神社や寺があります。観音山の北から荒神社・円融寺・大弘寺、観音山の東には武答神社、西には日吉神社・天満宮・荒神社、南には小田つどいの森があって禅源寺・観音寺・金龍寺と狭い小田地区に散在しています

堀越宿も西の端となり右の486号線の小田西信号交差点に合流します

堀越宿の西から街並みを振り返る、宿の案内板が立っています

486号線と合流する小田西交差点交差点を左に行くと小田川に架かる観音橋へ

交差点の北側を見ると、観音山を背景に金龍寺・岩尾観音が遠望できます。その入口右角に

金龍寺の道標

「西国巡礼第十六番 岩尾山霊場道」

金龍寺と岩尾観音院の遠望

小田西交差点から暫く486号線を西に進む十字路の左手前に

大岬國之助墓

安政三年(1856)建立、近江の国の相撲取りと伝わるりその袂に小さな墓石があります。資料によると「大峯山廿一度□石塚」と刻まれて山上講に関係の人物の墓といわれています。

十字路を越した左に 地蔵尊の祠

この先200m程の付近から井原市に入ります(旧小田郡と後月郡の郡境)、坂道を上っていきますと左に小田川食堂があります

その前で右に入る旧道があり、井原線の高架線路を潜り線路の北側に出ます

北側を線路に沿って上り坂を進み井原市神代町押延に入ります

坂の途中右の山裾にお地蔵さんが数体並んだ 石造り祠

押延集落に入り緩やかな下り、集落の民家は建て替えられたのか新しい

左にカーブしながら下る右手に 数基の石仏群と石造りの上にも石仏 後方に豪壮な白壁の建物と懐かしい山里のトタン葺きの民家

集落内の下り道

右の山裾に 石鉄山大権現の碑と石仏

右の高台に 石仏が数基とお堂

押延集落を過ぎると左にカーブして井原線のガードを潜り再び線路の南側に出ます

ガードを潜ったすぐ先で486号線の信号交差点に出て重複しながら右に折れます

右(北)前方には高越山(172.6m)が見え、かつての 高越城址 です蒙古襲来に供えて築かれた山城で室町時代に伊勢氏の城となった。北条早雲誕生の地として大きな碑が建っているという

戦国初期の雄、北条早雲は1432年備中高越城主伊勢新左エ門盛定の子として生まれ、伊勢新九郎盛時と名乗った。その後、転々として妹の嫁ぎ先である駿河の守護今川家で出世し興国城主となった、その後、堀越御所や小田原城を攻略し1516年に伊豆・相模を手中に収め、関東制覇の基礎を築きました。

高越城跡から西北の長谷には法泉寺があり、早雲と父(盛定)二基の室町時代の五輪塔が境内に残っているそうです。その他、戦国のロマンを偲ぶことのできる早雲の里に入ります。

県道に合流して右に200m程進んだ、下谷川に架かる橋を渡りさらに300m程西に進みますと、平井口バス停手前の信号交差点に出ます。

交差点南西角に 二基の道標 明治三十九年建立 亡牛供養碑

「南やくし □したミチ」「北知勝院・法泉寺」

知勝院は野上町、法泉寺は西江原町長谷、やくしは笠岡市走出の持宝院を指しています。亡牛供養を兼ねた近辺の寺院の霊場巡りの道しるべといわれているそうです

道を挟んだ北角にも 道標 「高越城址 寶蔵院」

【寄り道】ここの十字路を北に300m程入ります

下谷川に架かる橋を渡った右に 常夜灯

川の少し先の十字路の東平井公民館の前に 刀工女国重宅跡の碑

昭和十七年建立、女国重は(1733~1808)姓大月氏で高越城主伊勢氏に仕えた十五代目の最期の刀鍛冶と伝えられています。その後ろに大正七年の 亡牛供養碑

正面に前述の 高越城址への上り口案内板

元の街道に戻り西へ少し行った右に 祠

山陽道から右、高越山の南西の山腹にある 宝蔵院 が遠望できます

その先暫く486号線を進みますと、井原線の早雲の里荏原駅に表示があり右に100m程入るとあります

その先200m程で信号交差点がありすぐ先右に入る旧道があります。その右に入る486号線との角に

ある 地蔵堂

地蔵堂に 七体の石仏 が祀られ後列三体は古い五輪塔で一部壊れています

右の旧道に入って少し進んだところから振り返る、左の486号線と並行して進みます

分岐から200m程先で左の486号線に接しますが右の吉野家ストアーの前の交差点で。486号線に合流しないで右の旧道に入ります

山陽道はこの吉野家ストアーの前を右に進みます

【寄り道】 すぐ横の486号線の青木交差点に出て左に横断して南に進むと、小田川に架かる馬越橋を渡ります

青木交差点の角に 石碑が道標だろうがよくなのかよくわからない

橋の袂に 鳥越恭平生家跡碑

橋を渡った西側袂に 馬頭観音等六体の石仏

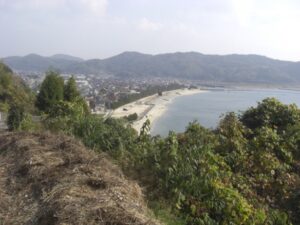

馬越橋から西側の景色

元の山陽道に戻り進みます

旧道に入り100m程先左の垣根の袂に東江原町の 旧山陽道一里塚跡碑 一里塚は明治二十三年に取り壊された

一里塚跡から100m程先で井原鉄道のガードを潜ります

一里塚跡から100m程先で井原鉄道のガードを潜ります、東江原町から西江原町に入りガードより200m程先で左からの486号線に合流します

右角に 薬師如来を祀る祠

合流して60m程右に進むと、再び分岐して旧道は右の道に入ります

ここから【今市宿:間の宿】

旧今市村で人家百軒余りで茶屋や宿屋があった間の宿です。宿の西端には雄神川があり土橋が架かっていたて西の七日市と東の矢掛の間の宿駅であった。本陣小嶋家があったようです、宿の長さは約2百十八m(幕末頃)

宿に入りすぐ右に 常夜灯 その角を右に入っていくと

足次(あすわ)神社 鳥居には竜の注連縄を飾っています

鳥居を潜り入ろうと思ったが少し不気味で止めました

宿の街並みを進みます

東町の左に 旧山陽道(参勤交代街道)の標柱

その少し先史跡 今市駅本陣跡の標柱

更に少し進むと左に 辻之坊

すぐ右、雄神川の手前には大きな旧家

雄神川に架かる雄神橋を渡り今市の街並みを振り返る。主要道から反れているので静かな街です。雄神川には昔は土橋が架かっていました

大きくて川とマッチした白壁が美しい見事な旧家です

雄神川を渡り200m程先右に甲山八幡神社の参道を右に入ってみます

参道入り口左に変わった形の 石燈籠

傍には史跡 中堀城跡の標柱

甲山八幡神社 の背後の甲山(標高121m)の廉系に中堀城があったようです

慶長九年(1604)小堀遠州政一が備中国の奉行となり、領内巡視の時、大患に罹り甲山八幡神社に祈願霊験を得て、今市、木之子渡し談議所(現錦橋の袂今市側)に建立したと伝わります。

また一説には、遠州が小田川畔の要所に石燈籠を設置し、高瀬舟の便を計ったともいわれてます。その一つで昭和十三年道路拡張工事に伴いここに移転した。(説明文より)

甲山

神功皇后が三韓を親征され凱旋の途中この山に玉歩を運ばれ、中国地方の平和を祈念するため宝の兜を頂上に埋められたという。里人はこの山を霊山として崇敬し甲山と呼ばれるようになった。

また一説には那須与一が屋島の戦功後、着用していた甲冑を頂上に埋納したともいわれる。山麓からは竪穴式石室が発見され刀や馬具が発掘されたが、その後破壊されたが甲山古墳とし知られています

八幡宮の東側にある、白壁の家は発動機の開発をされた方の家と言います

道沿いにある 歌の石碑と第二十番鶴林寺地蔵菩薩の標柱

その先右の西江原小学校南側の街道沿いに 瑞龍山正雲寺の石碑

小学校の北側山麓に 瑞龍山正雲寺

十字路の右手に 祠

街道右の古民家が素晴らしい、いつまでも残してほしい建物

右手に 荒神社 境内に四の祠が並ぶ薬師如来・虚空蔵菩薩、残り二つは隠れていて分からなかった

さらに進んでいくと西の本新町の十字路の手前右に、延命地蔵 安永四年の(1775)建立、宝篋印塔と大正十五年の 常夜灯

地蔵堂の前に 津照寺 楫取延命地蔵菩薩の標柱

少し先から振り返った街道風景

進むと神戸川に架かる橋を渡ります

神戸川を渡り100m程先で左に折れて486号線の西新町交差点に出る道がありますが、山陽道はその数十m手前の左への旧道に入ります、この地域は元一ッ橋家領で文政十年(1827)以来、一ッ橋家陣屋代官 が置かれていました

左に折れる左角に 祠

左(南)に折れた山陽道で左角には天満屋ハピーズがあります

ここでまた【寄り道】のため西に進む、西へ150m進み十字路を北へ200m程進むと

左に 菅原神社(以前は天満宮)

参道を30m程上ると 天神山古墳群 があります

菅原神社の西北には興譲館高校があります、その前に興譲館の正門があり興譲館は、庶民の子弟の教育を目的として一橋家と郡内の有志が西江原領内に嘉永六年(1853)、儒学者阪谷朗盧を招いて開設した郷校です。講堂・校門・紅梅が残っています。門の額は明治四十五年(1912)渋沢栄一が「興譲館」と書いて贈ったもので門のバックのモントレー杉は昭和三十七年十月岡山国体の際、陛下が池田邸で自ら播種されて生長したものを池田氏より興譲館に寄贈された木です。

また興譲館の正門に来るまでの道すがら、帰宅途中や運動中の学生さんと出会った際、すべての学生さんが気持ち良い挨拶をして頂いたことには感激でした。一日の疲れが吹っ飛んでしまった。興譲館の精神、学校の教え風習が素晴らしいと感じたことでした。有難う

街道に戻り南に150m進むと車道に出ますので注意しながら横断します。無理しなくても右数十mで西新町信号交差点がありますので迂回できます

右角に新しい 蓮華寺

蓮華院の街道南側の右に 十七瀬川栄吉墓 角力取の墓のようです

右の相撲取りの墓の前から振り返る町並み進行方向少し左にカーブしています

すぐ右にはなまこ壁の豪壮な古民家が素晴らしい

第二十七番神峯寺十一面観世音菩薩の標柱と祠

やがて小田川の川岸に突き当たります。小田川の堤防から旧道を振り返る堤防の袂に、

川越し上り場跡の標柱

かつてはここから小田川に板をはって架設して渡っていたとのことで、増水時は外していたようです。

川には一橋公の命により安政四年(1857)十一月日芳橋が架けられた。橋長二十丈(約六十m)の木橋で現在の橋は土橋より少し上流に大正年に架けられたものであります

堤防道を少し上流の日芳橋に迂回して対岸に出ます。日芳橋の北側の傍に 日芳橋碑

道標 堤防のところのあったと思われるが、チョットわからない「・・・・遺跡」

日芳橋を渡ると七日市に入ります。橋の南詰で堤防沿いに左に折れ少し進んだ右に、

日芳橋元十九番観音 大師堂 この堂内の左側の 石仏 は宝暦十一年(1761)の銘、大師観音と描かれています

小田川を板橋で渡っていたところ対岸を見る井原市西江原を見る

日芳橋を見る

大師堂から50mほど堤防沿いを進むと 七日市駅川越し上がり場跡の碑

石碑・祠・常夜灯 がたっています

川沿いの整備された堤防

上がり場跡から西に方向を変えて堤防を下り七日市宿に入ります

【七日市宿】

堤防から下ったところで右の日芳橋からの道が合流します。七日市宿の街並み

すぐ先左に旧家の建物その蔵の袂角に 七日市停車場碑

続いて左に、旧山陽道参勤交代七日市宿場 本陣屋敷跡地の碑

本陣跡地前から街並みを振り返ったところで、本陣跡地は向かって右手前の電柱の所

幕末頃は一橋領西江原陣屋支配で 本陣は佐藤家、脇本陣佐藤家、問屋等宿駅 として整っていた

本陣のすぐ西側に七日市信号交差点があります。山陽道と交差する南北の街道は、笠岡往来 で北への道は 高山道 ともいわれていた

交差点の右手前北角に、本陣跡の街道を挟んだ向かいに 武速神社牛頭天王 と呼ばれていたが、明治三年に改称した

境内の大岩 謂れがあるのだろうが見逃した

平安時代中期の長保三年(1001)神興山に創建されたのが始まりの古社で、南北朝時代の永徳二年(1382)にこの地に遷座されたと伝っています。当社は祇園牛頭天王宮と呼ばれ、江戸中期に祇園社と改称されさらに明治三年に現名に改称された。今でも「てんのう様」「てんのうさん」と親しまれています

七日市信号交差点で南北の道が笠岡往来交差点から街並みを振り返る。この先、旧宿内の街並みを450m程西に真っ直ぐ進みますが、新しく民家も建て替えられ雰囲気がなくなっています

450m程進んだところで次の信号交差点に出ます。日もかなり傾いてきました

交差点手前右に 石碑 「南無阿弥陀仏」宝暦十一年の銘

碑の傍に お堂

本日はこの交差点で終了、17時30分、37.19㎞とよく歩きました。

交差点を左に折れて暫く歩くと、井原線の小原駅がありますので、井原駅から乗り継いで少し時間がかかるが、福山駅の近くのホテルへ

井原鉄道井原線の井原駅

コメント