2012年9月23日

嵐山渡月橋~向日市の西国街道との合流点五辻

朝から雨、自宅4時35分に出て梅田阪急~桂駅乗り換えで嵐山駅へ、スタート時はかなり強く雨が降ったので暫く待機。

7時15分 スタート

12時20分 完歩

22.870歩 13.72km 932kl

この街道は短いがその間には多くの旧址が点在しています。

この街道名の物集女は「日本後紀」弘仁6年(815)にでてくる大変古い。

嵐山の渡月橋南がわ

嵐山初秋の朝の雨模様の景色

渡月橋の南の旅館や土産物が並ぶ、

スタート地点

屋形船が並んでいます

歩くには辛いが、しとしとと降る雨もまたいい景色です

道標

道標 「右 ・・・ 左 ・・・」

嵐山渡月橋の南で少し南東に道を進みました、分岐点の辻が 物集女街道の起点

すぐ右に 真言宗五智教団智福山法輪寺 本尊は虚空菩薩像 創建和銅6年(713)開基 行基、元明天皇勅願

道は分岐するが、右の真っ直ぐの道を進む、右の背景には衣手森が続きます

右に 慈恵山金剛寺の石標 この道を入ると

その先進むと右に 石の標示と西光院

街道右奥に 念佛宗三寶山無量壽寺

すぐ南隣に洛西観音霊場第二十八番札所 蔵泉寺

門前には 夢窓国師腰掛石

境内への石段を進む

境内の 白玉大神

街道に戻り進むと左から小さな小川と道が迫る右に 祠

小川を右に沿って南へ進みます

右奥に 日蓮宗元禄山妙珠寺

静かな道を小川に沿ってゆっくり進みます

やがて前方に 松尾大社の塀が見えてきます

振り返る 松尾大社北門の前を通り、大社の塀に沿って大きく右に回れば、正面の鳥居に出ます

松尾大社正面前に出り左に行けば阪急嵐山線の松尾駅、駅前には 大鳥居

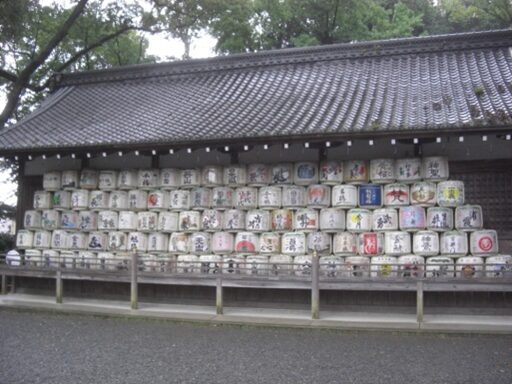

松尾大社

大社の後方に聳える山すべてを境内とする広大な敷地を有し、平安京以前に歴史をもち古社中の古社。

春(4月)の神幸祭(松尾祭)は1200年以上の歴史を持つ、6基の神輿が舟で桂川を渡る舟渡御

参道を振り返る、参道の先は阪急嵐山線松尾駅

楼門

楼門~拝殿~中門~釣殿~本殿と続く

室町以降「お酒の神様」といわれ、境内に湧く霊泉「亀の井」の水は、醸造の際に混ぜると酒が腐らないという名水。全国の酒造業者から信仰を集めている。神輿庫の前に全国の業者から奉納された酒樽が並びます

相生の松 夫婦和合・恋愛成就 この古木は雌雄根を同じくし、相生の松として350年の樹齢を保っていたが昭和31年32年にそれぞれ天寿を全う。神木として保存されています

中門

松尾大社を後に南へ進み暫く進むと右に 祠

松室地区に入ると右に 月読神社

すぐ先に

すぐ先左角に 帰峰山西光寺

境内に 涅槃釈迦像

洛西観音霊場番外札所

西光寺の前から見る

右角に 愛宕灯籠

正光寺の方向を振り返る

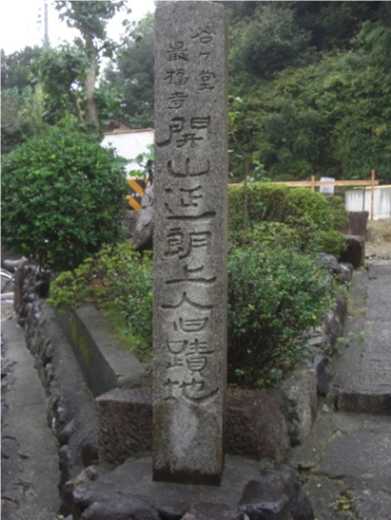

愛宕灯籠から南西に進む道右に 延朗堂 この辺り一帯はかつて谷ヶ堂と称された 最福寺跡

右手に谷ヶ堂 西福寺開山延明上人旧跡地の石碑

平治、元弘、応仁、元亀の乱戦火ゆかりの地 石碑

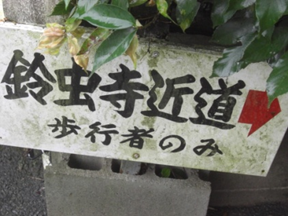

暫く先で街道が左にカーブするところで細い道を少し右に入ると

華厳寺(通称 鈴虫の寺) 沢山の人で賑わっている

拝観料のいるお寺は特別なことが無い限り外から雰囲気だけ味わう。以前二回来ているし

京都にきてお寺に全て入っていると、時間もないしお金もばかにならない

元の辻に戻り左に折れて西芳寺川を渡る。橋から振り返る

西芳寺川を川に沿って上ると右に 西芳寺(苔寺)があります(今は予約が必要のようです)

西芳寺川を渡り少し進むと十字路に出て右角に かぐや姫御殿 があります。歩いてきた道を振り返る

旧道は十字路向かいの細い石段の道を上っていきます、地蔵院庭園の看板

石段を上り静かな道を進んでいくと右に 地蔵院 があります

臨済禅宗衣笠山地蔵院(通称竹の寺)

この地に歌人の衣笠内大臣藤原家良の山荘があり、貞治六年(1367)管領細川頼之が宗鏡禅師に帰依し当寺を創建した。 応仁の乱で伽藍悉く焼失しその後江戸時代になり再建された。本堂南に 細川頼之、宗鏡禅師の墓がある。

はいれないので門から中を見ると綺麗

竹の寺を後に坂を下っていくと十字路に出ます 山田の別れ

山田の別れの右向い角に 道標 「右 地蔵院」「左 浄住寺」

この山田別れの辻で東から西に通る 唐櫃越道 と交差します。亀岡への唐櫃越え道への西上り口(資料参照)

いま歩いてきた街道

唐櫃越え道の東側(左)の道

辻の角にある 地蔵

分岐を過ぎ少し先で街道から少し右に入ると

黄檗宗葉室山浄住寺 嵯峨天皇の勅願で810年の開創された。開山は慈覚大師円仁で1567年に焼失するが1687年に再興された。

葉室に入ると変則四辻に出るが左斜めの道を進みます

正面に物集女街道の看板

右に立派な旧家、山口家葛屋 葺き屋根を用いた旧家には驚き

何時までも残してほしい文化遺産

すぐ先右に 浄土宗西蓮寺

街道を振り返る

すぐ先右奥に 葉室御霊神社

左からの道が合流して道幅が少し広くなる川沿いに少し進むと

谷田橋を渡りすぐ先で道は分岐するので、左の下る道を進みます

左に多数の お地蔵さん

右に京都桂病院、左に松陽小学校を見て進みます

暫く歩くと左に 浄土宗廣見寺

門前の灯篭

すぐ先右の斜面に多数の お地蔵さん

国道9号線の新山陰道を天皇の杜古墳前交差点を渡ります、左の森

交差点を斜め南に渡り、暫く右に9号線に沿って進みます

9号線を渡り交差点に出てきた街道を振り返る

交差点を横断してすぐ左に 天皇の杜古墳

京都市内のなかでも極めて保存状態の良い前方後円墳で、古くから墳丘に生い茂る大樹が「天皇の杜」の名にふさわしい景観を見せている古墳時代前期(4世紀代)に属する。全長83mの市内でも最大級。桂川右岸地域を統括した有力豪族と推定されています

右9号線と並行して少し進み、御陵鴫谷交差点で接近して

左に別れた旧道に入ります

樫原地区にはいります

やがて山陰道の樫原の札場に出ると、街道は右に少し折れ山陰街道に入ります、正面には 三宮神社御旅所

辻の左には 札場・祠・道標

道標 「左 松尾 嵐山 道」

道標 「愛宕山」

樫原宿場と札場

樫原は山陰街道の京都寄りの一番目の宿場であり、現在では三の宮神社の旅所になっている。

往時は旅籠かわち屋が建っていた。この周辺は、木屋、柴屋、白酒屋、油屋、種屋、うなぎ屋、小間物屋、塩屋等の店が並び、昼間でも三味線の音が聞こえるほど発展した町であった。旅人は多くその足は駕籠で帳場がこの辺りにあった。

駕籠は東の札の辻(七条通り七本松)までとか西の峠(老の坂)までというように一里位を往復していた。明治になると駕籠から人力車に変化した。明治二十五年頃山陰鉄道が造られ、樫原の宿場町も寂れて行った

山陰街道 西(老の坂)への道

山陰街道 東(京)への道

山陰道の向かい広場の 三宮神社御旅所にある祠

今歩いてきた道

少し山陰街道を右に折れる緩やかな坂を50m程進む

右に折れた先右に 地蔵堂

すぐ先で分岐、山陰街道が右に老の坂への道。物集女街道は左の池の手前を左に曲がります

左に折れた右角池を背に 三宮神社の石碑

左に折れて緩やかな坂を下ります

100mほど先で信号交差点に出ます、交差点手前の両側に大きな 燈籠が二基 建っています

また交差点手前右に赤い小さな 鳥居と祠

交差点を越えて暫く進みますと右に 洞雲寺

洞雲寺入り口の石碑

街道左側には 三ノ宮天満宮

左の神社の鳥居の前で右に折れる右に整形外科医院があり、その道の正面に樫原廃寺跡があります。樫原廃寺跡の中を抜けていきます

樫原廃寺跡 廃寺跡の中を抜けていき、反対側の旧道に出る

古代寺院跡で国の史跡に指定。7世紀半ば(飛鳥時代後期)に建立され、平安時代中期に廃絶したと考えられています

樫原廃寺跡を抜けて向こうがわの旧道に出たところ

廃寺跡の少し先、左は住宅が建ち並び右に洛西観音31番霊場の 宝珠山福成寺

この先の道は福成寺を過ぎたところですぐ左に折れる。左に折れて60mほどで突き当たるので右に折れる。京都市樫原市営住宅団地を200mほど南に進むと、再び突当りに出るので左に10mほど曲がりすぐまた右に折れる。

左角の中村マンションが建つ左にみて南に道なりに250mほど進む、途中左奥に大池がりその先の十字路を左に折れて100mほど進んださきで、ややひろい道路にでるので、右の道を90度に南に入り、100mほど進むと201号線の中央分離帯のある広い道路に出ます

寺の先すぐの十字路を左に折れる

左に折れた先の道

少し歩くと突き当たるので右に折れる

右に折れて市営住宅棟の道を南へ進みます

左に折れる

すぐ右に折れる

この辻を左に折れる

左に折れた筋

やや広い自動車道に出ます

自動車道に出たところで東北を見ると、比叡山や東山三十六峰が望めます

自動車道に入らずすぐ右90度にまがる、その道筋

少し入った先から振り返る。この辺りを御所海道の集落で古い街並みが残る

201号線に出て現実に戻されると。201号線の交差点を横断します

やっと前述の文章の中央分離帯のある道路に出ました

中央分離帯の道路を横断して20mほど進み、すぐ一筋目の十字路を左におれます

左に折れて細い道を進むとすぐ先左に 紫雲山来迎寺

門前の 地蔵

境内の 薬師堂 木造阿弥陀如来坐像、平安時代後期の作木造薬師如来坐像、平安時代後期の作

境内塀際に 宝篋印塔と両部曼荼羅板碑 鎌倉末期~南北朝初期のもの

寺の少し先でやや広い道に出ますので、左の201号線の御所海道交差点からの南へきた道

出たところで右に折れて20mほどで、左斜めに入る民家の左側の細い道を進みます

すぐまた100mほどで右の新道と合流する。

合流したところで⦅寄り道⦆右(西)中条集落に入っていきます

右に細い道を入ります(街道でない)

堀跡らしきところに出ます 物集女城跡

中世のこの地域を本拠としていた豪族物集女氏の居城跡。城は東西100m、南北75mの規模

自動車道に戻り少し進んだ右奥に

永嘉山昌運寺

物集女町

信号交差点の右角に 石碑

交差点のすぐ先で道は分岐するので右に入ります

右の道を進みすぐ先右に

淳和天皇御火葬跡碑

淳和天皇火葬跡

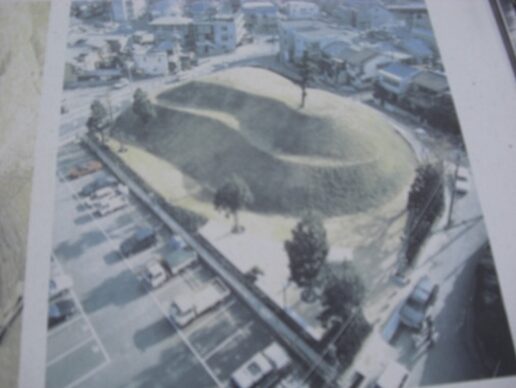

淳和天皇火葬跡から少し進んだ先、小さな南條公園の左に入っていくと、車塚緑地がありそこに車塚古墳がある。

物集女車塚古墳

石室と石棺

火葬塚の街道に戻り南に進むと突き当たるので左に曲がります

更に左に曲がり進むと歩道橋のある自動車道に出るのでそこを渡らず右に折れます

右に折れた道筋

左に瓦屋根の立派な 祠 の中に多数の野仏

そのすぐ先左に 天満宮

この道筋は寺戸町で寺戸事務所前交差点を越え、中垣内の交差点に出ます

この交差点は 大野原道 との交差です

交差点左角に旧家の建物が残る、大野原道の東の筋を進めば東向日駅へ

大野原道の西の道筋

交差点を越えて進むと右に向日市文化資料館

そのすぐ先で福祉会館前交差点に出る

交差点を振り返る、正面左前方から歩いてきました

交差点を越えて真っ直ぐ進むとすぐ右は、向日町競輪場・向日署がある

その先で左から合流してくるところが 西国街道の辻 左の西国街道との角に 道標

辻右側に創業400年の歴史を持つ 老舗醤油屋松葉屋 古風で風格のある建物です

建物の角に 道標 「右 西国街道 中 あたごみち 左 たんばみち」 あたごみちは物集女街道のこと

合流した辻を振り返ると向かって右 西国街道 左 物集女街道

合流した右に 松葉屋

西国街道は向日市商店街を進む

商店街入り口右の老舗果物店、秋の味覚が山盛

物集女街道 完歩

この後、少し西国街道を歩き、横大路街道の起点まで歩き引き続き歩き終了しました

コメント