2011年10月9日

井原~松永

さすが少し疲れたので、今朝の出発時間を少し遅らせ朝食バイキングをしっかり摂りホテルを出発。福山駅7時18分のJR伯美線で井原駅へ、駅から少し歩いて昨日の起点へ。今日も頑張って尾道まで行きたい30km余り。やはり結果、連日の疲れが出ていて足が重く余り歩けなかったのもあるし、朝スタートの遅かった分だけ距離も短くなってしまった。距離の読み間違えをしたのか間違っていたし秋の日は短い。無理せず松永駅までとした。

井原駅 8時00分 スタート

松永駅 15時30分 着

54.164歩 32.164km 1.478kl

でもよく歩いている(がひょっとしたら万歩計間違っているかも)

福山駅近くのホテル7時出発

JR福山駅、山陽道は福山市の北側を通るので市街地には入らない

駅ホームからの 福山城

井原駅、ここから少し歩いて昨日の終了起点まで移動

昨日の起点の信号交差点を横断します

井原精機本社工場を右に見て進んでいくと東桜木信号交差点に出ます

東桜木交差点の先は道が少し狭くなります、100m余り先で左から広い道が合流します、すぐ先でその道は左に大きくカーブして南に進むが、山陽道は右の道を西へ進む

右の吉岡鍼灸科院を見た先で左にカーブします

そのすぐ先で小川に架かる橋を渡り、道なりに右(西)にカーブします

橋を渡った左に元禄五年の 庚申講供養之橋石碑 井原市上出部町

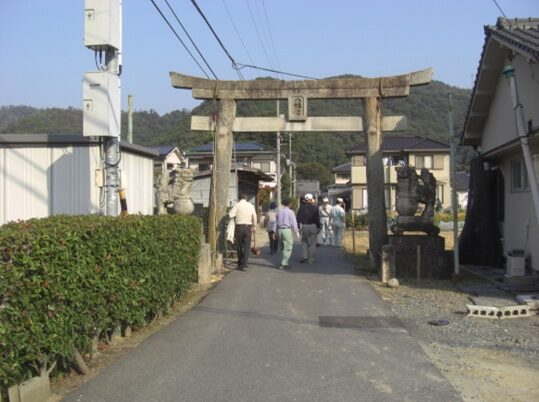

すぐ左火の見櫓の袂に 岩山大明神の燈籠・鳥居・道標 岩山大明神は鳥居の南側を灯籠に沿って進むと、井原鉄道を越えた山腹に拝殿があります

古い 常夜灯 ですが年代はチョット分かりません

祭りの準備か地元の人たちが集まっています。ここまで来たが拝殿までかなり上らなければ行けないので、ここからこの先の街道歩き無事であるよう拝みましたが、横着したので聞いてもらえないでしょう

その先街道沿い左に隠れるように小さな 祠・石標・燈籠 石標には社殿改築・・・と刻まれている

すぐ先左に 道標 下部は埋まっているようで「いつへ駅」街道向かいの右には出部保育園があります

左の道標を見て進む静かな街道の街並みです

保育園前から街並みを振り返る

ブロック塀を背にした 祠

その先左に 荒神様と常夜灯 振り返ったところ

そのすぐ先街道両側には大きな民家

長い塀が続き見ごたえのある旧家が並ぶ

振り返ると左斜めにカネヨ千々工場の煙突

その先左に出部郵便局を見て進むと右に 下出部の一里塚跡碑

石碑だけで何も残っていません

その先左にレストラン土手の前を抜けると右に 八幡宮(出雲神社)の鳥居 正徳六年の 鳥居と一対の狛犬 お祭りの準備のため地元の人たちで清掃を

狛犬の台座の傍に 石碑 刻まれた文字が読めない

少し(寄り道)参道を入っていきます

境内にある 地神

八幡宮(出雲神社)

鳥居の建つ街道に戻り200m程進むと

左に荒神社 境内の手洗鉢の傍に下出部の 里程標 があります「距岡山元標十三里」

明治十四年岡山県によって建てられたもので、岡山市橋本町の元標より十三里の地点をあらわす。下部は埋れています

荒神社

その先、右に下出部公民館がある十字路を越えた右に、大きな台座石に乗った姿の変わった 常夜灯

さらに200m程先右街道沿いに、宝暦十一年(1761)銘の高さ2.5m程の大きい石 法華題目石二基

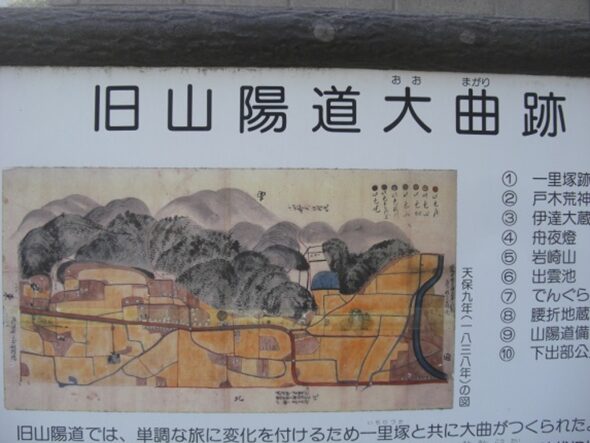

さらに西へ200m程進んだ地点が下出部町の 大曲と呼ぶ辻に出ます、旧道は分岐するので右の道を進みますすぐ左には井原鉄道井原線の高架が接近します

右に曲がる左角に水準点をあらわす 石碑と道標二基 文字は消えていて読みずらい

右に曲がった左手の公園の前に 薬師如来堂と大曲の案内板

旧山陽道では、単調な旅に変化をつけるため一里塚とともに大曲がつくられた。戦乱の世には敵の数を読むのに大変都合よく、また参勤交代時には藩主が駕籠を止めて前後の行列を眺めては長い旅を続けたという。地域の人々に親しまれた大曲も、新しい時代に入り土地区画整備により姿を消していった。(案内文より)

左から歩いてきて右に大きくカーブしたところを見ると左手に 薬師堂

薬師堂を左に見て西に進みその先で右(北)に曲がります

右に曲がった北への道を100m程進むと左にたなか歯科・内科医院がある先で左に折れます

左(西)に折れた道

広い道路の信号交差点を横断します

横断したすぐの分岐を左(南西)に真っ直ぐ進みます。宅地造成と新しい住宅が建ち並び、大曲の想像しかできないが、当時民家もなく一面田畑でありその中の道を、大名行列が続いているのは壮観で、殿さまだけでなく庶民も見学してみると楽しいことだっただろう

左にカーブするところ

その先の真っ直ぐな道

左角に 祠

下出部町の直線を暫く進みます途中左に井原歯科クリニックがあります

静かな町筋を振り返ったところというのがいいのか、人が見かけない

左から高屋川と川に沿ってきた道と合流しま、その左角に お堂と常夜灯

お堂の前に石柱がありますが字が刻まれているが読めません

た街道を挟んだ右手には 祠

合流点を振り返る、向かって左の道を来ました

左の高屋川に沿って150m程進むと川向前方に、法泉院が見えます

高屋川に架かる後月橋を渡りますと井原市高屋町に入ります。ここから高屋宿で中国地方の子守歌発祥の地といわれています

【高屋宿】

民家200軒ほどで本陣・脇本陣・問屋・商家・茶屋・旅籠もあったようです

後月橋を渡った街道右には 常夜灯・祠

街道左側には 法泉院の三門兼鐘楼

山門の前に 法泉院曼荼羅碑

日輪大師堂

境内で子供たちがお祭りの準備

高屋宿の街並みはお祭り一色街並みも素晴らしい

右に 道標 「備中西国第八番」「従是高山寺十八丁

道標の近く右に 中国地方の子守歌発祥の地 案内板ここは 本陣上野家の跡で 声楽家上野耐之生家跡

「ねんねこ しゃしゃりませ」の子守歌は古くからこの高屋の地で歌い継がれてきた。高屋町出身の若き声楽家、上野耐之は、揺籃の頃からこの子守歌で育まれ、聞き覚えていた素朴で愛情にあふれるこの子守歌を、昭和三年の春分の日に、大作曲家山田耕作のもとに出向き、独唱披露した。山田耕作は、日本の風土が生んだ素晴らしい唄として大変感動し、直ちに楽譜に記し、同年四月四日「中国地方の子守歌」として世に出し、多くの人々に愛唱されるようになった。

明治、大正、昭和、平成と声楽人生一筋に生きた上野耐之は、母心を歌ったこの子守歌を故郷高屋の文化として残し、平成十三年六月二十三日、百歳の生涯に幕をおろした。(案内文より)

本陣上野家跡の前から宿内の街並みを振り返る

高屋宿の宿場風景が残る街並み

上野本陣跡から500m程進んだ左に文政十二年(1829)建立の 燈籠

燈籠から400m程進み高屋の町も過ぎるころ左に、岡山県(備中)から広島県(備後)の 県境の道標 が立っています,高さ3.55m、30cm角、大正八年(1919)建立

正面には 、広島・岡山県の元標までの距離、左面には 七日市駅までの、右面には 神辺駅までの距離を刻んでいます。

この道標の足元に「境」と刻まれた小さな石柱が残る、それ以前の国境領境の道標の残骸か

県境の道標から400m先で、清水川に架かる右への御影橋を渡ります。橋を渡ると道は分岐しますが真っ直ぐの右側の旧道を西に進みます。福山市神辺町上御領に入ります

橋から400m程進むと右に 上御領八幡神社

正面右に大きな 燈籠

神社の街道向かいにも 燈籠

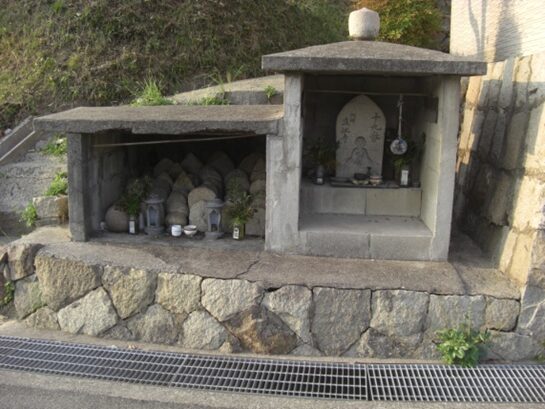

すこし進んだ右の石垣の上に、旅人の休憩等に利用された 四ッお堂

お堂の回りには沢山の 石仏 があります

上御領と一里塚と四ッ堂

この場所にあった一里塚は、寛永十年(1633)頃に設置されたと伝わるが、南側の塚は昭和七年の台風で倒壊してしまった。一里塚跡碑と儒者菅茶山先生の漢詩碑がたてられている。四ッ堂は福山藩主:水野勝成が藩内の村々に建てたと伝わります。一里塚の敷地内にある四ッ堂は、山陽道を行き交う旅人たちの休憩所・雨宿・あるいは一夜の宿泊所として利用された。境内には、地蔵菩薩・お月・無縁仏等が祀られ、八丈岩三十三番の観世音菩薩の札所としても人々の信仰を集め、また、人々の集りや湯茶接待所として里人達の心休まる場所でした

四ッ堂に上る左に 一里塚跡碑

旧道を挟んだ向かいに 漢詩碑と一里塚碑 菅茶山先生漢詩 題:陽霜麦香

四ッ堂・上御領一里塚跡前の街道を見る

すぐ先右に宗重池があり、街道を挟んだ向かい(左)に 琴平宮の常夜灯・地神

その先十字路の右に、亀石に乗ったような 燈籠

その先小川に架かる橋の袂に 地神

街道を進んでいくと左にカーブします

その右角に 美保神社

そのすぐ左に 阿弥陀堂と燈籠と石碑

右手に 真宗大谷派明正寺

明正寺より100m程で十字路にでて真っ直ぐ進むと一筋目で313号線に出ますが、手前の十字路を右に折れます

右に折れた先、右に上御領下組北札場案内図があります

道が狭くなる山陽道、右に石碑の間に御領大石登山道入口の表示と 常夜灯と石碑が二基

石碑の左は 「延喜式内 多根伊奈太佼佐那布都神社」右は 「御領八犬岩 登山口約1500米」

向かって左が登山口、右が歩いてきた山陽道

その先道の溝に 石仏

すぐそば右にも 常夜灯

常夜灯のすぐ先右に 日吉神社

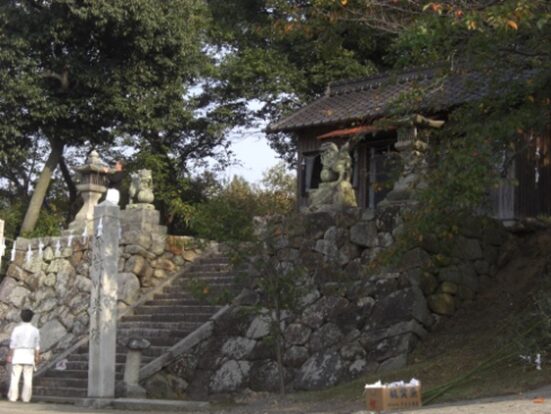

街道沿い右に 灯籠二基・鳥居、その先に長くて高い石段が続きます。普通なら興味もあるし上るのですが、足腰もかなり弱っているようです、無理してケガでもしても行けないので下から拝んでおきます。それにしても見事な石段です

日吉神社から少し歩いた右に 米倉地蔵

地蔵の傍に 常夜灯

常夜灯の前から街道を振り返ったところです下御領地区

そのすぐ先にも 常夜灯

街道沿いには非常に常夜灯や地蔵さんがたくさんあります

その先で道は分岐しますが、街道は左にほぼ真っ直ぐの道を進みます。右の道を少し行くと宮池の先に

八幡神社・国分寺があります

右の道に【寄り道】少し足腰がまいっているやはり寄ってしまいます

右側の道両側に 石柱 が立っています「神明威護 天長地久」

石柱の袂に 自然石の石碑 「国分寺」

分岐の北側に立派な長屋門のもつ旧家

宮池の南側の堤を進むと 下御領八幡神社 が見えていますがここで一旦元の分岐に戻ります

分岐の道を左(南西)200m弱進むと右に 常夜灯 があります。ここからが下御領八幡神社への参道です

参道前から振り返ったところ

参道入口に脇に下御領集会所があります

下御領八幡神社

下御領八幡神社の前の道を少し西に行った左に 萩嶋稲荷神社

萩嶋稲荷神社の北側には国分寺があります

国分寺の前の南大門跡への通りには、黒松松が綺麗に並んでいます

備後国分寺(僧寺)跡

天平十三年(741)聖武天皇の詔によって、この地に正式名「金光明四天王護国之寺」と称し備後国分寺が建立された、発掘調査により東西180mの寺域が判明した、法起寺式伽藍配置が明らかになった。南門は古代山陽道に面していました

近世山陽道を歩いてきて、南大門跡の前の六叉路に出ます、右が国分寺跡で東西に交差する道が 古代山陽道の古道であったようです。西南角に徳永商店があります

古代山陽道の道 西へ

徳永商店の前から左側の松が国分寺、正面の道が今来た近世山陽道、右からの道が古代山陽道です。近世山陽道は国分寺の東側の中を斜めに通っています

左に消防署、右に徳永商店の間の山陽道を南に進みます

消防署の横に 碑が建っています

南への旧道

やがて右に堂々川が接近します、右の堂々川に沿って450m程進みます

広い道路の神辺バイパスの湯野口信号交差点と交差します。また左から313号線も交差点に合流してきます

交差点を313号と重複して横断すると、すぐに井原鉄道井原線のガード潜ります

堂々川に沿って南に進む途中に 祠

左側の家の壁から本物の車が半分飛び出ています。面白いですが少し異様ですね

真っ直ぐの南への道を進みガードを潜り180m程進んだ先に、高淵橋東詰信号交差点に出ますので、右の堂々川に架かる高渕橋を右に折れて渡ります。50m程堂々川の北側の堤を進みました

堂々川がその左からの高屋川に吸収されそこの左の堤に 石仏

石仏から堤防道を高屋川に沿って200m程進みます

一つ目の高屋川に架かる橋本橋を左に渡ります

橋本橋から北の景色

橋を渡り右に折れますとすぐ道は分岐しますので、堤防道より離れ左の道を南に入りますと、すぐ右に砂荒神社があります。砂荒神社を右に見て200m程先で右にカーブします。

右にカーブして神辺宿に入りますが、カーブする左に合流してくる東からの細い道がありますが、地図を見ると東へ200m程行くと313号線の平野分かれという信号交差点があります、いかにも以前からある名前のようです。

高渕橋東詰交差点で私は右に折れましたが、折れずに真っ直ぐ来て高屋川を渡り、313号線を来るとこの平野分かれに出ますが、果たしてどちらなのかよくわかりません。

神辺宿に入ります

【神辺宿】

神辺宿は、戦国時代の神辺城の城下町として繁栄していたのを受け継いで宿場町となった。

宿の街並みは七日市、三日市、十日市と宿場の南側に黄葉山(133m)にあった神辺城の北側を通っていた。七日市には東本陣:本荘屋菅波家、三日市には西本陣:尾道屋菅波家や問屋場がありました

神辺宿の七日市に入ると右に 荒神社

荒神社の横には 一里塚跡標柱

祠 が向かい合って二つあります

静かな落ち着いた街並みを進みます

左に小さな 鳥居と祠 があります

右にもブロック塀に隠れた 祠

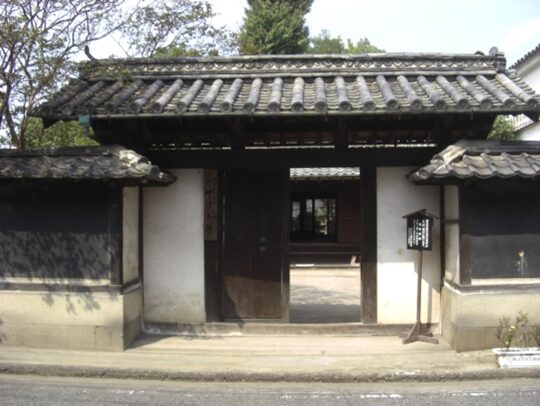

右に 廉塾・菅茶山旧宅 の表示があります。大きな旧宅跡です

廉塾・菅茶山旧宅(特別史跡)

廉塾は江戸時代中期(1781頃)朱子学者で詩人の菅茶山が開いた私塾。菅茶山は(1748~1827)東本陣に生まれ、京で朱子学を学んだ、また当世随一の詩人でもありました。

廉塾の南側の山陽道の街並みには旧家の建物が並びます

左に 北条霞亭旧宅跡

菅茶山旧宅の隣に和菓子の店;谷口屋「茶山饅頭」の建物も歴史を感じます

続いて隣右に 七日市荒神社

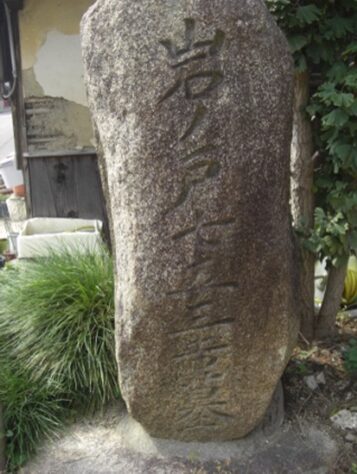

続いて隣に 薬師堂と岩ノ戸七五三吉墓

その隣は酒屋さんで「天寶一」

前に古ぼけた標柱で字が読めない、新しくしたらいいのに 小早川文吾旧宅跡 菅茶山の廉塾で学び後に私塾を開いた人

先から振り返った街並み、この辺り進行方向の左に残っていないが 東本陣の本荘屋菅波家 で大きな屋敷であったそうです。また街道を挟んだ向かい辺りに、太閤屋敷跡石碑 がたっています「旧山陽道神辺駅 太閤屋敷跡」

直ぐ先で左に折れます、いわゆる枡形です

70m程で右に折れます

右に折れた西への宿の街並み

枡形を振り返ったところです

右に折れて進む前に真っ直ぐ進む道です右角に大きな 道標 この先の、天別豊姫神社の道標です

南に313号線を越えて暫く歩いていきますと、正面の 黄葉山(133m)の北側山麓に 天別豊姫神社と頂上一帯には神辺城跡があります。寄りたいが少し離れているので諦めます。

枡形に戻り西への三日市の街並みを進む旧家が建ち並びます、すぐ右に 西本陣建物 のです

神辺宿西本陣尾道屋菅波家跡

神辺本陣

江戸時代の神辺は、備中高屋宿と備後今津宿の中間に位置する宿駅として栄え、本陣は三日市の尾道屋菅波家と七日市の本荘屋菅波家が勤めていた。代々酒造業を営み、寛文年間(1661~1669)筑前黒田藩の本陣役を勤めたことに始まる。現在、住宅部及び酒造関係施設の一部が消滅しているが、本陣関係施設の大部分が残る。広島県内では唯一本陣部分が残る貴重な遺構です

本陣の通りの見ごたえのある街並みを過ぎて西に進みます

本陣の前あたりに、福山藩御茶屋屋敷跡 がありました。その先の突当りで左に折れます

左(南)に折れた十日市の街並み、右に菅波歯科医院・菅波酒店の旧家があります

100m程先で右に少し入ったところに 十日市胡神社

左に 浄土真宗本願寺派光連寺

光蓮寺の前から振り返った三日市の街並み

神辺駅入口信号交差点で左から313号線が合流してきます。交差点直ぐ右にJR福塩線の神辺駅が見えます。右角に中国銀行この辺りで神辺宿は終わります

さらに200m程進むと信号交差点があります、左に神辺保育所・小学校があり信号のところに歩道橋が架かっています。すぐ先で道は分岐して313号線は右にカーブします、街道は真っ直ぐの細い道に入る。その間角に片山整形外科医院があります

分岐する左側に 祠

南無阿弥陀仏と刻まれた 自然石碑

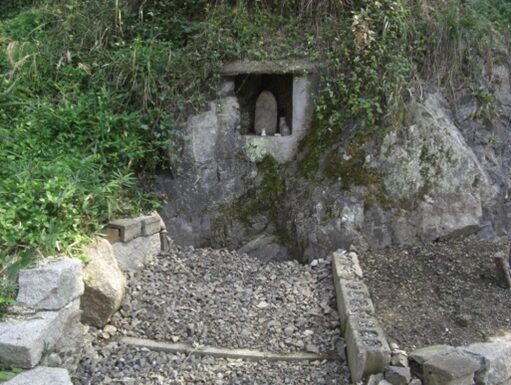

左斜面に 石の祠

暫く左の山裾の道を南西に進むと三叉路に出ます、左には丙里池があります、新道の右側の一段低くなった道を進み、200m程先で道なりに右斜めに折れます

右斜め(西)に350m程進むと広い道路に突き当たります。その先旧道が消失しており少しややこしいです

左に天理教の建物を見て

突当りを少し右に神辺第1陸橋東信号交差点を横断、313号線を少し左に進み182号線の高架下を左に折れます。すぐの神辺第1陸橋南信号交差点の手前側で右に折れます、左にゴルフ練習場その南が蓮池です。ゴルフ練習場の北側の前を通り、打ちっぱなしの台が途切れるところで右折れして313号線に合流します。合流点に一竜軒という店があります

正面前方が182号線の高架道路

左にゴルフ練習場

右からの313号線が合流して左に重複します

右にJR福塩線が接近し並行しながら暫く進む、右に線路越に見える高屋川と鶴ヶ橋

鶴ヶ橋南詰信号交差点に出ます。313号線はここで左に大きくカーブして南(左)に離れていきます。山陽道は右に折れて踏切を渡り高屋川の鶴ヶ橋を渡るようになります

踏切の手前左角に隠れるように 道標二基「出雲大社道」文久三年(1863)建立古い方

道標の後方に 日露戦争凱碑

高屋川に架かる鶴ヶ橋に戻り橋を渡ります、かつては橋より50m程上流に「鶴が渡し」がありました

橋を渡ったところから振り返ったところ

鶴ヶ橋から100m程先で小川に架かる橋を渡ると、右字路の茶屋信号交差点に出ます。この付近に茶屋があったようでこの呼び名になったのだろう

新茶屋交差点を左に折れたすぐ先で小川に架かる橋を渡ります。暫く進むと右に沢山の石仏が祠に隣に地神が

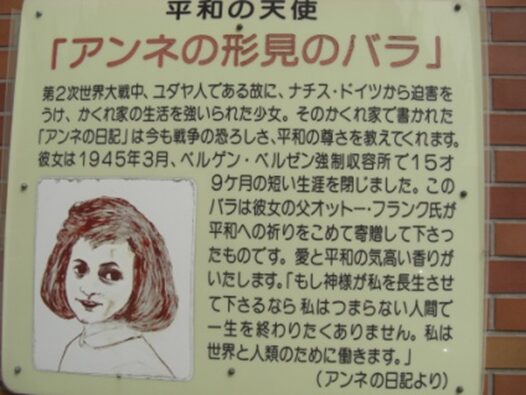

街道を挟んだ向かいにホロコースト記念館・教会がありますこの記念館は日本最初のホロコースト教育センターとして1995年に開館されたそうです

教会表にはアンネ・フランクのお父さんから贈られたという薔薇が植えられていますユダヤの悲劇を伝えています。協会は綺麗な建物です

石仏・地神の前から振り返ったところ

すぐ先右手に千鶴幼稚園、その隣に 正善寺

すぐ先左にカーブミラーがある、右の細い道が街道で右に入ります

確認はできませんがこの付近に 中津原一里塚 があったそうです

右に折れて暫く西に進みます

やがて芦田川の堤防に出ます

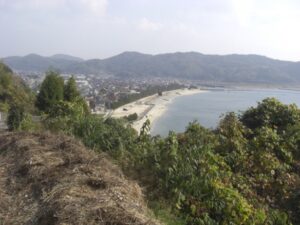

堤防の道路から対岸の郷分町を見たところで、かつては 「芦田川大渡り」 と呼ばれる渡し跡で、水量により渡し舟か仮架橋で渡っていたようです

暫く堤防に沿って歩き大渡橋東詰信号交差点まで進み対岸に迂回します。見れば穏やかな川に見えるが昔は暴れ川であったようです

暫く堤防に沿って歩き、大渡橋東詰信号交差点まで進み対岸に迂回します。見れば穏やかな川に見えるが昔は暴れ川であったようです

かなり先に芦田川に架かる大渡橋が見えます。堤防を大渡橋東詰まで歩き、迂回の大渡橋を渡ります。街道は左に進みますが、往時の対岸の渡し跡辺りまで右に進みます

渡し跡付近から芦田川の対岸を見る

渡し跡から堤防右下への復活したであろう旧道を進みます

右斜面に 石仏が数基 並んでいます

少し先から堤防を下ってきたところを振り返る

集落があり 題目碑と像

地神

古い建物の傍に建つ 題目碑

この辺りは郷分町

大渡橋西詰に戻りましたこの先芦田川に沿って暫く南に歩くのですが、堤防上の道は車が多く危険なので、一筋西(右)側の道を進みます。大半の資料は堤防道を進むようになっていますが

堤防道よりこの道の方が旧道らしいが、建物はほとんど新しい、昔は堤防がなく暴れ川で氾濫もままならずこの付近には民家がなかっただろう

郷分町を真っ直ぐ道なりに側溝に沿って南へ進んでいきます。500m程先で側溝は真っ直ぐ分かれ、旧道は右に折れてすぐ左にカーブして南へ進みます

前方に山陽自動車道の高架が見えてきます

街道が右にカーブする左に、広々とした田畑の中の街道沿いに 地神

その先、屈曲があるが道なりに南西に進むこと450m程、途中右に市立郷分幼稚園が有ります、その先の十字路を越えて進むと、右からの小川に沿った道と合流して、南に100m余り先で、山陽道の高架下に出ます

やがて山陽自動車道の高架下手前です、高架手前左に 常夜灯 天保八年と刻まれている

前述の大渡橋からは堤防道でなく今歩いてきた道沿いには、石仏や地神・常夜灯・民家とあり、この道が旧道に間違いなかった

高架を潜ったすぐ右手に 志川滝山城主:宮入道光音の墓 天文二十一年(1552)毛利軍との戦いに敗れここで戦死したと伝わっています

墓・高架のすぐそばに 木野山神社

すぐ先右の山腹には色も鮮やかな 郷分八幡神社

高架下より小川が沿い250m程先で小川が真っ直ぐ、旧道は右に折れてすぐ又左に折れます、その間に右に地蔵の石造り祠、左にホテル2IN1が見えます。

右に巌島神社があったが見落としました、その先で十字路と小川を越えまそこから400m程進みますが、その間の道は、右に草木会館を見てその先大きく左にカーブします

左にカーブした先で小川に突当り右に折れ50m程で小川に架かる橋を左に渡ります。100m程先で芦田川の堤防に出ます。

二本松バス停があります

堤防に出たところです、右に折れます二本松バス停があります

堤防道路に沿った下の街道を南に500m程進みます。この辺りは山手町堤防こそできていますが、旧山陽道がこの辺りを通っていたようです

やがて三本松のバス停にでます、道はそのまま左に堤防道路を進む道と、右に芦田川と分かれ南西に進む道で右の道が山陽道です。三本松・二本松という地名があるのは旧山陽道沿いの名残で、かつて松があったのだろう

分岐する右の道を進んでいくと左に福山市泉公民館があり、直ぐ先に信号交差点があり横断します

すぐ先で道は三つに分岐しますが真ん中の真っ直ぐの道を進むと左に畑建設があります。山手町7丁目3

見守地蔵

分岐から450m程先で左にまえおか歯科医院がありすぐ先の小川に架かる三郷橋を渡ると右手に

さらに暫く進んでいくと江良信号交差点に出ます、左手に大きな榎木があります

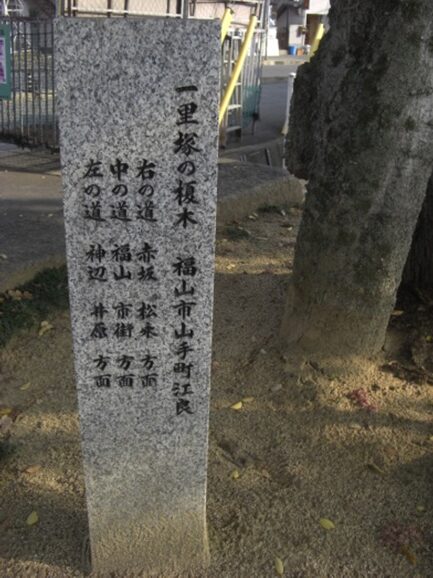

山手町江良一里塚跡

つては街道両側にあったそうですが、左側の榎塚が残っています

榎塚の袂に 新しい道標

「一里塚の榎木 福山市山手町江良右の道 赤坂 松本 方面 中の道 福山 市衛 方面 左の道 神辺 井原 方面」

一里塚を振り返る

左に 石仏

左に 湯傳稲荷神社

すぐ先右の江良坊会館の横に 地蔵尊

地蔵の前から湯傳稲荷神社を見たところ

その先で小田川の橋を渡りますが天井川になっています。川を渡ると津之郷町に入ります

橋を渡った少し先から天井川を振り返る

暫く進んだ街道左に 旧津之郷一本松跡碑と石仏群 街道松は昭和60年にマツクイムシにより枯れ死してしまったとのことです

その先すぐ右手に 石造りの祠

地蔵の前から街道を振り返る

その先 道標 「左 大坂道」

さらに真っ直ぐ南西に進んでいくと、民家の塀を背にして谷尻バス停の傍、川を渡る橋の手前右に

地神と石碑・石仏群 が並んでいます。川に沿った北側には、JA福山市津之郷・津之郷小学校が見えます

山陽新幹線の高架を潜ります

高架を潜り150m程先加屋川の手前に 自然石の墓・地神・小さな石仏数体

加屋川を渡り振り返ったところ

津之郷町を真っ直ぐ南西に暫く進みます

やがて水越バス停のところで左に山陽本線が接近します

坂道となり少し線路よりはなれますが、備後赤坂の町に入ります。

右手に 岡本家(旧飛脚問屋)の旧家、左向かいには松林商店でアイスクリームが美味しい坂の上から振り返ったところ

坂を上りつめると左に 大師堂

その先右手に スベリ岩一号古墳の案内板が立っていますが寄りません

徒歩10分で左に行くと山陽本線の備後赤坂駅へ

スベリ岩古墳への坂道で円墳があるそうです、赤阪から赤坂から津之郷にかけて古墳が多いようです

赤坂駅を過ぎ、一番組地区の緩やかな下り道を進むと右に神原医院

右に可愛い お地蔵さん

その先の一番組倶楽部の前に大きな 自然石の地神

石の曼荼羅

その先右駐車場の奥に大きな岩があります高さ2m半・長さ4m、円形に彫り中央に凡字によって、密教の金剛界曼茶羅を種子に配している珍しい物。文字模様が写真では影になって分からない

その先左には、天保二年の銘 赤坂八幡神社び入口にある巨大な 金毘羅大権現の常夜灯

常夜灯の角を左に数十m入ると左に文化年間の 燈籠二基

燈籠を左に見て右の鳥居を潜り入ると赤坂の 八幡神社

重量感のある素晴らしい 本殿 神社裏に福山市の文化財である「宝篋印塔」があったが逸した

街道に戻り少し進んだ左に 地蔵

神村町第一区に入ると右手に巨大な 金毘羅大権現の常夜灯

車の高さに比べると如何に高いか

常夜灯前の街道を振り返る

第一区倶楽部の横にミニ霊場 68番・69番札所

左に19番札所立江寺

少し先右に入るとすぐ 67番札所

変則交差点がありますが、真っ直ぐの道を進むとすぐ左に54号線と山陽本線に並行して進む道です

地蔵(札所だろう)

変則的な五叉路の先で河手川に架かる橋を渡ります。左(南)54号線・JR線の向こう側に赤坂小学校・福山高校・JA福山市赤坂・赤坂保育所・久久能智神社が集中してあります。この辺り祠の位置が少し曖昧です。河手川を渡り400m程進むと分岐しています、左に数十mで54号線に出る道と右の西への旧道に分岐しますので、右への道を進みます

分岐する左に 地蔵(札所だろう)

前述の分岐右へ

分岐から200m程先右に第一区倶楽部があります。この写真のところであったか記憶が定かでありませんが前に

地神・常夜灯 がたっています

地神・常夜灯の前の街道を振り返ったところ

街道は右に第一倶楽部、すぐ先右にエム美容室、その先左に西原建築工房の前の街道を西に進んでいきます

途中沢山の地蔵が集められた 石の祠

祠の前からのこの先の街道赤坂駅方向を振り返る

街道は間違っていないのだが、石仏等の位置関係が今一つ確定した説明になっていないので読みづらいと思います、再度確認するにも自宅より遠方過ぎて無理で残念です。右に昭和会館があるところで、道は分岐していますので左の下り道を進みます。右の上り坂を行くとすぐ左に東神村保育所があるので注意。左の道を進んでいきます、西に道なりに500m程進むと赤坂バイパスの高架道路に出ます

赤坂バイパスの高架を潜ったところで振り返ってみたところです

(※)ここまで複雑に街道をつづりましたが、とにかく西に道なりに進むと間違いがないです、私が史跡を入れてよけいややこしくしてしまったようです

高架下より150m程先左に 今伊勢宮の鳥居 と参道があります。足腰が少し疲れているのでここから参拝させていただきます

参道を少し進むと国道2号線を横断し、山陽本線を越えた先に208段の石段を上ると本殿があります。今伊勢宮・多賀神社・亀神社・護国神社が集まってあります、神社の背後は鏡山(147.5m)です

街道に戻り左の国道2号線と並行して進むと、右に寺岡有機醸造神村工場があります、そのすぐ先で国道2号線に合流します

合流するところで小川を渡り右に折れて国道を進みます

国道に合流した右に 千手観世音菩薩 が祀られています

すぐ右に入る道奥に 馬頭観音堂

国道に合流して300m程進みます

神村小学校と書かれた看板の分岐を右斜めに200m程ですが国道を迂回した旧道があります。神村小学校前バス停があります

やがて国道2号線の神村農協東の信号交差点にでますので合流して右に折れる。国道に重複して200m程進みます

100m程先、左の踏切の手前右に道標があります

道標 「北 南松永町へ 東 西尾道市 西 東福山市 南 御大典記念」

さらに200m程先の福山西署入口慎吾交差点で分岐し、右斜めの道に入ると松永市街地に入る。すぐ右に福山西署があります

信号から200m進むと羽原川に架かる羽弥尾橋を渡ります

橋を渡った左に 祠

松永の旧道の街並みを進みます、右に岡田柔道接骨院があります

宮前町に入り変則十字路に出ると左の道に入る。すぐ先が国道2号線の赤壁信号に出ます

赤壁尊号交差点を右に折れます

右に折れてすぐ左に 祠

すぐ先は松永駅入口信号交差点です。ここを左に250m程行くと山陽本線松永駅です

歩道橋の信号交差点を左に折れた松永駅へ

本日は切りの良いところで終了です。15時30分着でまだ時間がありますがでも 32.49㎞と歩いている。井原駅8時スタート昼食も食べずに歩きとおしです。私は毎回殆んど昼食は食べないで、コンビニでパン一つと飲み物ぐらいです。改めて昼食のためゆっくり休憩する時間が惜しくなってしまいます。松永駅から尾道に移動して尾道駅近くのホテルに泊まります。5泊目です

コメント