2012年11月18日

京都仙洞御所の大宮口~鴨川を荒神橋~京都大学・吉田山の北側~北白川、白川に沿い~山中町・山中関跡~志賀峠~滋賀の里

京阪淀屋橋駅から京阪神宮丸太橋駅へ。近くの京都御所の京七口の一つ荒神口を7時30分スタート。

7時30分 スタート

13時15分 滋賀の里駅へ完歩

25.644歩 15.38km 1.093kl

2012年10月27日、比叡山から本坂を下り坂本、滋賀里駅まで歩いているが、交通のこともあり、今日は京都御所からスタートして滋賀里駅まで行く。

多分、きょうは早く歩き終え時間もあるので、滋賀の里駅から電車に乗り浜大津駅まで行って、小関越え街道を引き続き歩きます。

この街道は京都の人たちが琵琶湖方面に出かける便利な道であった。

志賀の山越えといって、室町時代には今道越、白川越ともいわれ、平安時代ごろから京の都と近江を結ぶ道として親しまれてきた。

紀貫之が「古今和歌集」に

志賀の山越に、女の多く逢へりけるに、よみて遺橋ける

梓弓春の山べを越え来れば道もさりあへず花ぞ散りけり

と女性も沢山歩き道のすれ違いもできぬほどであったという

京阪丸太駅丸太橋駅から、スタート地点の荒神口へ移動する

丸太町橋から早朝の鴨川の橋を渡り、二つ目の河原町丸太町信号交差点を右に折れる(寺町通り)左は京都御所

京都御所を左に寺町通りを北へ、右に京都市歴史資料館

右には 同志社開講の新島襄の旧邸址・新島会館

左に 京都御所寺町御門

明治天皇行在所京都府尋常中学校跡の碑

鴨沂高校

その先の清和院御門がある。それまでの寺町御門との真中辺りの荒神口通りを東へ

荒神口通りへ入る北側

荒神口通りに入る南側、学校・新島襄旧宅方向

この荒神口通りのT字路をスタート地点とする

起点より荒神口通りを見る

T字路のすぐ左塀に組み込まれた 従是東北 法成寺址 の碑

寛仁三年(1019)、出家した藤原道長の宏大なお寺であったが今は消滅して碑のみが残る。

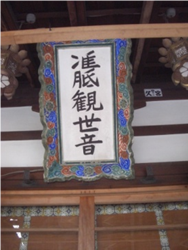

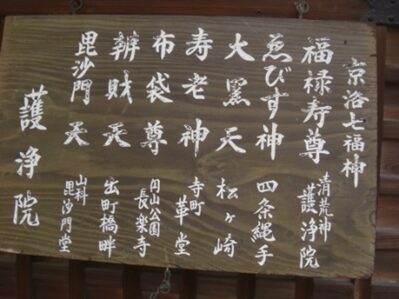

その先右に 天台宗清荒神護浄院

門前の石碑

お堂内に 京洛七福神 が並ぶ

延命地蔵大菩薩

清荒神を出て東に進むと、川原通りと交差する荒神口交差点に出るので交差点を横断

左に 祠

祠のすぐさきは鴨川にかかる荒神橋、橋にはかつての牛車の跡が残る

荒神橋からの鴨川

左の川向こうに府立医科大学病院・府立医科大学の建物

荒神橋東詰、旧京都織物会社レトロな建物に突き当たるにで左に折れる

荒神橋を振り返る

突当り左に折れて少し北に進む川端通りで、地下は京阪鴨東線が走る

すぐの右への一筋目は近衛通り

更に少し先で右斜めに入る道を進む右に入る左角、青い屋根の上田商店

右に入った街道、この街並も所々街道の面影が残る筋

すぐ左に 祠

暫く進んだ右に 祠

その先四辻、右に京都大学医学部

左の民家の軒に 熊鷹・白龍大神の祠

東山東一条交差点に出る、南北に走る東大路通り交差点

旧道はこの交差点から真っ直ぐ東北に進んでいたが、今は京都大学敷地内で旧道は消失している

その交差点の東北角、大学前石垣の袂に折れて傷だらけの補強された小さな

道標「右 さかもと からさき 白川の道」「左 百まんべんの道」

止む無く交差点を右に折れて迂回、京都大学の東一条通りを東に進む

右に京都大学総合人間学部キャンパスの建物

左に京都大学工学部キャンパスの建物

少し先に朱の 一の鳥居 が立つ左手はまだ工学部のキャンパスが続いている

東一条通りを振り返る

吉田山の麓、正面に吉田神社の森が見えてくる

二の鳥居を潜り 吉田神社 に寄ります

二の鳥居を潜った左には 祖霊社

石段の上に 若宮社

若宮社の石段の袂に、国家君が代に詠まれている さざれ石、この石は国家発祥の地といわれる岐阜県春日村の山中にあったものである。平安朝時代文徳天皇の皇子惟喬親王に仕えた、藤原朝臣石伍左衛門は春日村君が畑、京都の往復した道中に古屋部落の谷間で渓流に山積するさざれ石を見て詠んで奉じた歌が

わが君は千代に八千代にさざれ石の厳おとなりて苔のむすまで

の一首であり実に目出度い石である

吉田神社

清和天皇の貞観元年4月(859)、吉田山に平安京の鎮守神として祀られたのが始まり。室町時代中頃になり吉田神道を大成し、吉田流神道の総家として明治に至るまで神道界大きな権威を誇った。山上には大元宮(重文)には全国の神々が祀られている

本殿背後の山への道

背後の 菓祖神社

沢山の人が集まっています

神社の鳥居を出て街道に戻る、鳥居の前の角を左(北)に曲がり進む

すぐ右に 祠

左の京都大学工学部の石垣に沿って暫く進む

真っ直ぐ進んでいくと今出川通りに突当り正面に

今出川通りに出る手前で右斜めに入る道があるので正面に天皇陵を見て右に入る

その先で今出川通りに合流する

合流する右手前に 北白川石仏と燈籠石仏、 三体と道標 「すぐ比えいざん 唐崎 坂本」

信号で横断する

横断したところから振り返ると、車のある所に出てきた。朱の鳥居は吉田神社の鳥居

交差点から今出川通り東側この先行けば 銀閣寺

今出川通りの西側

今出川通りの東側を進まず、左に入る分岐の旧道を入る

左の角に 子安観音と石仏 沢山の石仏が並ぶ

ここは昔から白川村の入口に当たり、東は山を越えて近江へ向かい、洛中へは斜めに荒神口に通じていた。また出町から百万遍をへて浄土寺へ向かう細道との交差点でもあった。

堂々たる鎌倉期の石仏は「拾遣都名所図会」に希代の大像として描かれている弥陀像であるが長い歳月の間にかなりの風化が見られる。古来子安観世音として町の人々の信仰があつく今も白川女は必ずここに花を供えて商いに出る。(説明文より)

振り返る

北白川の街並みに入るが建物は新しくなりつつあるが落ち着いた街である

白川疎水通を越える

白川疎水通りで公園通りともなっている

白川疎水

疎水の先の町筋

やがて街道は白川通りの交差点に出る、交差点手前左角に京都北白川局交差点を横断してから振り返る

交差点のすぐ先右に 薬師如来瑠璃光如来のお堂と燈籠

石材店の前に 石碑

この辺り白川石や白川砂を商う石材店が多い

左に白川石の 祠と燈籠

その先で左にカーブして進む

カーブの先右に 北白川天神宮 参道に架かる アーチ式の白川に架かる天神橋は白川石造りの代表作の橋

天神橋からの白川、紅葉が真っ赤で綺麗

石段を上っていく

神橋の袂にある 祠

天神橋

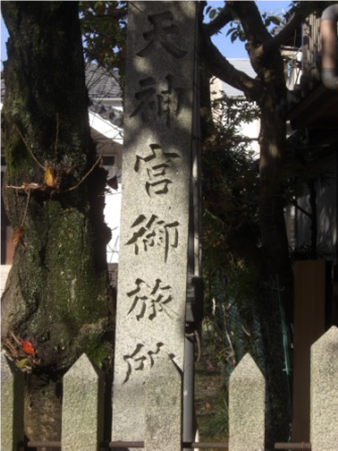

神社の街道を挟んだ向かいに 天神宮の御旅所

神社を過ぎて仕伏町を進む

道は緩やかな上り坂になってきた、左からの道と合流する辻の右に乗願寺が建つ

浄土宗乗願院

延暦寺の支坊であったが織田信長の比叡山焼討ちの際焼失したといわれる。慶長十三年(1608)信誉上人によって再興された

乗願寺の門前に 道標「左 勝軍地蔵并白幽子道 右 阪本道」

門前に 北白川小学校開校の地碑

乗願寺前より振り返る

右の白川に沿って山中越えの坂を上る 緩やかではあるがかなり登ってきました

白川沿いの北白川の町を進む

右白川沿いに、北白川宮元精米所御殿車碑

暫く白川沿いに上っていく右川向に 八大竜王妙法山日天寺

急な石段を上る

本堂の横、細い足元の悪い石段を上っていくと、八大竜王のお堂 がある

更に白川沿いに進む、紅葉が美しい 歩道がないので注意して歩く

その先右に 祠

北白川琵琶町の集落に入る

素晴らしい川沿いの街道だが、何せ歩道がなく車が非常に多いので危険なため注意が必要

右に 道標 「右 新田池 地蔵大津方面 左 比叡山 大津方面」

山越えの道もかなり深くなってきている蛇行しながら上っていく

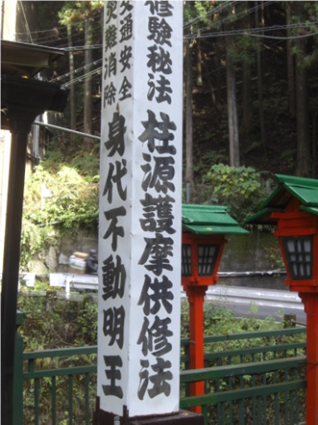

左に 身代わり不動堂

地獄谷のバス停

身代わり不動堂の隣には北白川ラジウム温泉が建つ

ここで川は北と東へ分流して山越えの旧道は右にカーブして進む。琵琶町一帯には白川石造りの石材置き場が並ぶ、右手前に街道は上る

白川の石材が沢山置いている

更に進んでいくと山中町に入る手前で、右に下っていく古道が残るのでその道を進む

右の川に下っていく古道

前方に民家が見えてくる、車にも煩わされない古道の雰囲気を醸し出している

民家の前に、「重ね石」巨石が苔むして鎮座している、二つ重ねた大岩の上の岩に 地蔵尊が四体 浮き彫りにされて並ぶ。室町時代のもので旅人を守る道祖伸であった。いかにも古道だ。古道は民家の前を通っていたようだ、でも民家はすでに廃屋となっているので何時かは消えていく古道だろうと思える

大岩の回りを巻くように古道が続いていた

その先の古道はすでにもう消失しているので階段を上りバス道に出る。出来る物ならいにしえの古道として整備してそのまま保存できないのだろうか。多分めったに人も通らないのだろう

重ね石の先の古道をもう一度振り返る

石段を上って上の車道に

道標 廃屋の軒先に「従是西南山城国 従是東北近江国」との国境の道標

古道を石段で上るとバス通りですぐ先、道が分岐しているので右の旧道の道を進む

古道よりバス道に出たところに 石造り物

古道よりガードレールの間に出てくる、今は廃屋となっている民家と古道

車道から民家へのは古道は完全に廃道化しています

右に曲がったすぐ左に大きな 宝筐院塔

向かい側の急峻な谷川には 白川の滝

山中町に入る

山中町の集落の入口に 南無阿弥陀佛の題目碑

旅籠町の佇まいを色濃く残す山中町の町並、山中越え道のメーン

右にカーブする左角に 祠

右に 真宗因超寺

門前に 蓮如上人御遺跡碑

集落内を進むと右に 極楽寺 が見える

その先の右に沢山の 石仏

石仏の前から街道を振り返る左は 極楽寺

その先左に お堂

お堂の前に立つ説明碑 平安時代から京都と大津を結ぶ道としてにぎわった「志賀の山越え」(今路越・山中越)のほぼ中央、

深い山の中に開かれたところから山中の地名が生まれた。春の桜・秋の紅葉の美しい景色や山の井の清水は、数多くの歌に詠まれている

右に 石仏と碑

山中の集落を振り返る。山中にかつて 山中の関所があったという記録があるが場所が分からない

左に 樹下神社

樹下神社の一の鳥居

西教寺の門の脇に大きな 阿弥陀如来坐像の石仏 鎌倉時代の作

西教寺

鳥居の傍らの民家の軒にトタンの屋根がある「山の井」昔、歌枕として利用されている

山里の静かな集落で気持ちがよい

山中の集落を抜けたところで30号線のバス道と交差する。この道は比叡平から田ノ谷峠、錦織に至る旧道です。永禄十三年(1570)以降に開かれた旧道。この道も 近世の山中越えであるが。

今回は中世の志賀の山越えを辿っている

左からバス道(近世の山中越え)が鋭角に交差する

交差した旧道右(東)の路

古道は真っ直ぐ林道を進んでいく

バス道左の道筋

直進の旧道を進む

静かな山道

左に堰があり広い川原が見えて開ける。

よく見ると堰の辺りから左下の川原に旧道らしき道が見えるので、川原に降り下の道を進む

左下の川原の旧道、熊等の獣が出てきそうな景色で少し心細い

旧道沿いに電柱も立っていて何か不思議な景色。左上の道は新しく造られたのだろう。多分大雨なんかでは旧道は浸かってしまうのだろう。でもよく今まで残っていたものだ

上の道も、下の道も分岐する(上の道から見る)。常夜灯が二基 旧道沿いに残っている

今きた旧道を常夜灯の所から振り返る

歩いたのは13年前の11月、熊も冬眠前の食べ物探しであろうが、もちろん熊錫3個と笛を持って歩いていますが、13年前と今と全然状況が変わっている。今なら絶対一人では歩けないだろうが、この当時は歩くのは一人ですから、でも幸いこれだけ歩いて一度も熊に出会わさなかった、今思うと本当に幸運だったようです。

分岐点を左にいくと、無勤寺へ

分岐する常夜灯の所で右に進む、上の新道の橋を潜る

常夜灯 が旧道の両側にあったのだろう

常夜灯の傍に 道標 「左 むどうじ道 弁財天不動明王是より三十六丁」

その先で左に堰を見て進む

その先道なりに山道に入る

少し旧道が荒れて道がなくなりつつある。少しこの辺りは快適なんだが一人では心細い

しかし綺麗に手入れされた木

全く人と出会わないクマと出会わないことを祈るばかり

階段を上らず左の道

ここまで来て谷道が少し怪しくなってきた

かなり旧道は荒れてきた、峠までたどり着けるのか心配

志賀峠に近いがなかなか歩きにくい

「ふれあいのもり」への分かれ道を過ぎる

よく一人で歩くと自分でも感心する

比叡山ドライブウエイの下のトンネルを潜る

この辺りが 志賀峠

峠に無事着きました、これから下りに入るがまだまだ厳しいようです、地図にも載っていない山道

トンネルを抜けたところをみる。なんだか穴倉から出てきたみたい

トンネルを抜け志賀峠からの七曲りの急な下りに入る

トンネルを潜ってすぐ右手に石造りの覆屋があり頭部の欠けた石仏 峠の地蔵

そのすぐ先で視界が広がり琵琶湖がが望める。一気に下りにかかる

暫く下ると大きく右にカーブして 七曲りの急坂 にに入る

切通の道 人工的に造っていなく、いにしえよりの道として重みが感じます

遥か遠望に山間から琵琶湖が

微かに道跡の残る山道を下って行く

倒木で道がふさがれている

戦前までこの山越え道を牛車が通っていた想像するだけでも昔の人は大変

七曲りをどんどん下る、ゴロ石で歩きにくい

綺麗な道に変わりやっと麓に降りたようだ

旧道は一変綺麗な道に変わる

トンネルの地点の志賀峠から1㎞下ってきた

標識に沿って進む右は三井寺への道

標識のすぐ先右に 馬頭観音

綺麗な旧道が続いて気持ちがよい

その先、ヒノキ林のすそに高さ1.3m、幅2mほどの大岩に摩耗のした小さな 三尊仏 が浮き彫りされている。よく消えずに今まで残っていたんだ

暫く歩いた右に美味しい水をいただいた

暫くした先左に案内板がありそれに従って道を上ると、天智天皇六年(667)、大津遷都の際に創建された崇福寺跡がある

崇福寺・梵釈寺跡

三つの尾根の北から弥勤堂・小金堂・三重塔・金堂・講堂と大伽藍の礎石が残り、かつての栄華の跡を偲ばせている。そして一番南の建物群跡は、桓武帝が天智天皇の菩提を弔うために建立したといわれる梵釈寺跡といわれている。かつてはこの山越えの都人があこがれたこのお寺への思いを込める

山中のチョットした広場 崇福寺跡の紅葉 は色とりどりで本当に美しい。穴場中の穴場一人占め

崇福寺は、壬申の乱によって大津宮が廃都になった後も、繁栄をつづけ、平安時代には十大寺の一つに数えられた。しかし、平安時代末期の山門(延暦寺)と寺門(園城寺)の争いに巻き込まれ、衰退の一途をたどり、鎌倉時代後半頃には、ついに廃絶してしまった。(国指定史跡)

しばしの時間座り込んで見惚れてしまった

後髪を惹かれながら崇福寺跡から石組みの階段を下り、元の街道に戻る

更に快適な古道を下る

旧道は分岐する、左は東海自然歩道で無勤寺方向へ、右の道を進む

暫く下っていくと左に 堂屋 が見えてくる

堂屋より大きな巨石に彫られた 阿弥陀如来像

阿弥陀如来像(志賀の大仏)

この山越えの古道には始まりの北白川、中ほどの西教寺、終わりの志賀、それぞれ三体の石仏が一里塚の役目も兼ね、旅人の無事を祈り続けてくれている

石仏と常夜灯

快適な山道を抜けると左に谷川

谷川を渡り川の北側に沿う

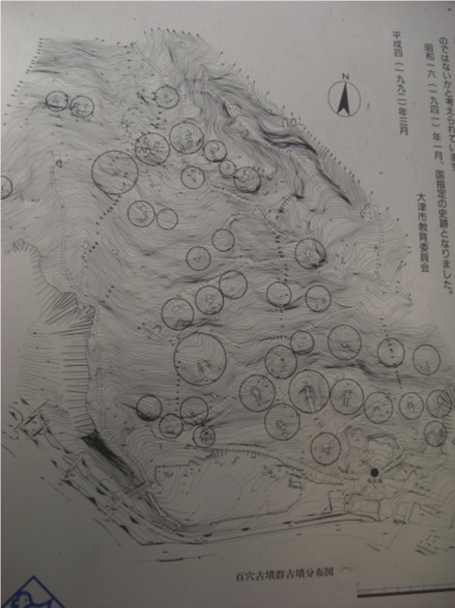

そのすぐ先、左の山一帯に 百穴古墳群 いまから1400年前(古墳時代後期)に造られた墓が多く集まっている(国指定)

ドーム状の天井を持つ墓

見えるだけでも山の斜面にこれだけの古墳

先を進みます

分岐があり間違うので注意、左の道を進む

屋根に覆われた 石仏が多数

坂を下っていくと、正面に琵琶湖が見えてきた

左に 燈籠と千体地蔵堂

お堂 の前の旧道とその手前右に建つ 石碑

更に趣きのある志賀里に入る

広いバイパス道路の上を越える

越えたところ右に 浄土宗西山禅林寺派一行山称念寺

志賀里の緩やかな坂を下っていく

左に 道標「左 近江兆艇崇福寺遺跡」

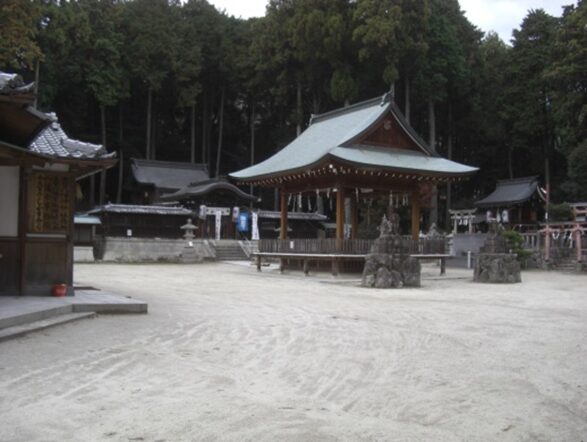

左に少し入ると 若宮八幡宮、八幡神社

神社を過ぎてすぐの交差点を左に

八幡神社の西側に回り、西側正面の鳥居

鳥居から東に滋賀里の町を進むと200mほどで滋賀里駅の南側の踏切滋賀交差点に出ます、前回比叡山より本坂・坂本を下ってきた起点へ

踏切を渡り少し真っ直ぐ行った辺り

北東方向の田園を斜めに旧道は進んでいたが今は消失。ここで前回、比叡山から本坂を下り、坂本にでて滋賀里まで歩いた道と合流

この後、京阪電鉄石山坂本線滋賀里駅に戻り浜大津駅に移動して、小関越えに挑戦しました

滋賀越え(山中越え) 完歩

コメント