2013年2月10日

貴船道~鞍馬道~薬王坂~江文峠道~若狭(鯖)街道の野村の分れまで歩く

いずれの道も短くあまり遅くならなく完歩出来る予定

自宅早朝に出て京阪淀屋橋から京阪で出町柳に乗り換え鞍馬線で貴船口駅まで出る

貴船道を8時スタートするも天気は良いが非常に冷たい。でも木の枝に雪が積もっているのがとても綺麗で寒さが吹っ飛ぶ。

【貴船道】

京都中心部を起点とする鞍馬街道は鴨川に沿って北上する。鞍馬線の貴船口駅で鴨川は、東北からの鞍馬川と北からの貴船川が合流、鴨川となる鞍馬街道は鴨川の一つの源流をたどる道でもある。また花脊峠に発する鞍馬川と芹生に発した貴船川。二つの源流は、叡山電鉄「貴船口」駅下で合流。貴船道はこの合流点を左に、貴船川に沿って貴船神社から奥宮に至る道である

貴船口駅 8時スタート

江文峠越・野村の分れ 14時30分 完歩

27.964歩 16.77㎞ 1134kl

今日は一度も国道等の車の多い道を歩くことなく快適な道であった。しかし、雪が残って一部凍てついている箇所もあり注意を要した。久しぶりに旧道歩きの情緒を全体に通して味わうことができた。また案内板も至る所に設置され迷うことも無かった

出町柳駅から30分 叡山電鉄貴船口駅、先日の雪が残っていて木々が白く綺麗

貴船駅口の駅下の旧道を少し南へ戻り、鴨川の梶取橋を渡った 鞍馬街道 の分岐点へ戻る

鞍馬街道(右)との分岐点で、貴船道は左へ

朱色の鳥居は貴船神社の 一の鳥居 本社まで徒歩で約35分、鳥居は昭和14年再建

鳥居の下から鞍馬街道の道筋を写す

鳥居の足元に朱色の玉垣に囲まれた社が 貴船神社の末社 楫取社

貴船川と鞍馬川が合流する貴船口に鎮座。玉依姫命が水源の地を求め貴船に乗って淀川、鴨川を遡ってこられた時、上手に梶を操った梶取大神が祀られているとも伝えられ、航海安全、交通安全、人生進路守護の神と崇められている。

貴船神社の石碑

梶取橋

梶取橋を渡り叡山電鉄の高架を潜り、貴船川を右に緩やかな坂を上っていく。快晴で先日の雪が残り幻想的で綺麗だ、冬にしては最高の街道歩き日和

少し上流右手川沿いに巨岩が 蛍岩 と呼ばれている

和泉式部が藤原保昌への慕情を祈願して貴船神社に詣でた時、岩陰に蛍の飛ぶのを目にし歌を詠んだ、

もの思へば 沢の蛍も 我が身より

あくがれいづる 玉かとぞみる

木船川 山もと影の 夕ぐれに

玉ちる波は 蛍なりけり

それから千年後の現在も、六月ごろからこの付近一帯で蛍の乱舞が見られます。

その先で梅宮橋を渡り、貴船川を左に沿う

左に貴船山、右に鞍馬山の谷あいの貴船道を進む

梅宮橋を渡った右側に 梅宮社

梅宮橋を振り返る

右の川向に 白石社

白石社を右に見て暫くすると料理旅館が並ぶようになる

料理旅館貴船べにやの手前左に 道標 「右 丹波街道 左 ・・みち」

両側に民家が増え川魚料理屋さんが並ぶ

鳥帽子岩

右手河原に昔 大宮人が烏帽子を下ろしこの石の上に置き、身を清めたところ

料理屋では夏から秋にかけて川床をだして料理を避暑客を賄う。また春は桜、秋は紅葉と四季を通じて食事が楽しめる

右に赤い橋が架かっているのが見えてくる、鞍馬寺の西門への登り口

左手に朱色の鳥居が建つ、左に上れば貴船神社

石段の両脇には春日灯籠が立ち並ぶ、夕刻には毎日灯りがともり幻想的な雪の世界

二の鳥居 歴史を感じる

二の鳥居から本社まで続く南参道、両側には春日灯籠が立ち並び、夕刻には明かり毎日ともり幻想的だろう

貴船神社の本社拝殿

文久年間(1861~64)の建造で。本社は、天喜3年(1055)に今の奥宮から移転された

古来より雨乞いの社として名高い当社には、歴代天皇より昊天には黒馬・霜雨には白馬または赤馬を、その都度献けて御祈願される例になっていた。しかし、時には生馬に換えて「板立馬」を奉納したと平安時代の文献である、「類聚符宣抄」は伝えている。この板立馬こそは今日の絵馬の原形といわれてます。当宮では、この故事に習い、かつて和泉式部が復縁を、平資重が昇任を、大宮人が賀茂競馬の必勝を、源義経が源氏再興を、それぞれ大神様に祈ったと言われています

境内にある白馬と黒馬の神馬像

朝廷が白馬、黒馬を奉納して祈雨止雨の儀式を行ったことにちなんで建てられた。別名「願かけ馬」。

立札には「ここが絵馬発祥の神社」と書かれている。

桂(御神木)

石庭(天津磐境)

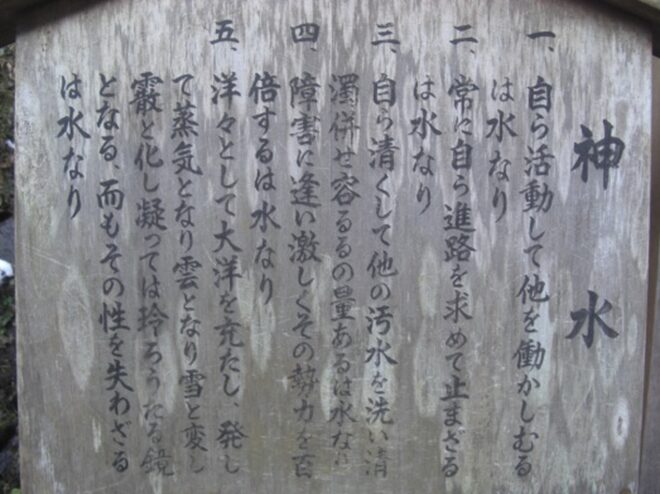

神水

更に奥宮まで数百m登る。

料理旅館が両側に続く

左に 祠

本社から川沿いに300mほど上った左に 結社 縁結びの神

天乃磐船

船形の自然石は、貴船の山奥より出土し平成八年三月、市内の造園業者から奉納された重さ六トン

和泉式部歌碑

貴船神社は、古来、恋を祈る社でもありました。平安時代の女流歌人の和泉式部は夫との仲がうまくいかなくなって当社にお参りし、貴船川に飛ぶ蛍を見て、切ない心情を歌に託して祈願しました。すると社殿の中から慰めの返歌が聞こえてきて、ほどなく願いが叶えられ、夫婦仲がもとのように円満になったという。「後拾遺和歌集」には次のように記されている。

男に忘れられて侍りけるころ貴布禰に参りてみたらし川に蛍の飛び侍りけるを見てよめる。

ものおもへば沢の蛍もわが身より

あくがれいづる魂かとぞみる

(注)あれこれと思い悩んでここまで来ますと、蛍が貴船川一面に飛んでいます。そのはかない光はまるで自分の魂が体からぬけ出て飛んでいるようでございます。

御返し歌が聞こえて来た

おく山にたぎりて落つる滝つる瀬の

玉ちるばかりものな思ひそ

(注)しぶきをあげて飛び散る奥山の滝の水玉のように<魂が抜け出て飛び散り消えていく=死ぬかと思うほど>そんなに深く考えなさるなよ。

この歌は貴布禰の明神の御返しなり、男の声にて和泉式部が耳に聞こえけるとなむいひ伝えたる。

桂(御神木) 樹齢400年

家並みが切れてなお奥への道を進む

奥宮にちかづいて左に 祠

左に天越橋をみて少し上ると

奥貴船神社の 奥宮の鳥居 が左に立つ

鳥居の袂の 思ひ川の碑

和泉式部の時代は奥宮が本社であった、参拝者はこの谷川で手を洗い口をすすぎ、身を清めてから参拝しました。この谷はみそぎの川、ものみの川だった。みそぎの川だった「おものいみ川」が、和泉式部の恋の話と重なりいつの頃からか「思ひ川」とよばれるようになった。

天を突く千年杉の参道を進んでいく

貴船名石つつみヶ岩 重さ四三トン以上

貴船神社奥宮

正面を入ってすぐ左に 日吉社

日吉社の背後に立つ 連理の杉(御神木)

向って一番左に 吸葛社

その奥に 御船形石 右に 鈴市社

流造・杮葺の社が奥宮本殿である

拝殿の奥に 権地

奥宮は当初創建されたところで、本宮と同様、水や雨を司る神「高オカミノ神」である。境内の本殿横には、「船形石」があり、これを積み囲んだ小石を持ち帰ると航海安全に御利益があるとされた。また、本殿下には巨大な龍穴があり龍穴伝説も残っている

床下に龍穴があって、日本三大龍穴の一つ

貴船と「鉄輪」伝説

奥宮を後に参道に出る、参道脇には樹齢700~1000年の杉が茂る

奥宮から更に山奥の道を進むと芹生峠へ 目的が違うのでここまで

貴船道の奥宮で終わりとなる

奥宮から再び元の道を戻る。戻る途中右に 相生の杉(御神木)同じ根から生えた二本の杉で、樹齢千年

参道を下る

左に鞍馬西門への赤い橋が見えてくる

鞍馬西門への赤い橋を左に渡り 鞍馬道 を進みます

貴船道 終わり

引き続き 鞍馬道へ、鞍馬街道でなく鞍馬寺の中の道です

【鞍馬道】

貴船道に続き貴船神社近くの鞍馬寺西門から山道を上り鞍馬道を行く。

険しい上り道だが旧道らしく楽しい道であるが、今日はこのところの雪で道がカチカチに凍てついていて滑るのでゆっくり歩く。でも鞍馬寺に着くとそれでも観光客やリュックを背負った人達で賑わっていた

貴船道の赤い橋、鞍馬寺西門 への入口より登る

橋を渡ったところの 祠

鞍馬寺西門登り口鞍馬寺への裏側から(奥の院)の道

かなり厳しい道でその上、凍てついており歩くのには十分注意した

右に 祠

滑り落ちないように、さすが人は見かけない

完全に凍てついた階段、コチコチでよく滑る

石灰岩

この岩魂にも溶食によって溝や穴ができている、大規模な石灰岩体では、溶食が進むことで鍾乳洞が形成される、地下資源に乏しい日本でも石灰岩だけは豊富で、セメントやカーバイドの原料に使われている

奥の院はもうすぐ

奥の院 到着

奥の院魔王殿

650年前に金星から降臨したという魔王尊を祀る。周辺の石灰岩は2億6000万年前の海底が隆起したもの

結構人が見えている

奥の院から石段を上るが完全にアイスバーン

木の根道

硬い地質のため、杉の根が地中に入り難く地表を這っている珍しい姿です。木の根は樹木を育て生命を支える大切な働きをしています。できるだけ踏まないよう優しく接してください

謡曲・鞍馬天狗と僧正ヶ谷

謡曲、鞍馬天狗は源義経幼児時の武勇説話を現代物に脚色した曲である。

鞍馬山の東谷の僧が、西谷の花見の招きを受けて修行中の稚児平家の公達や牛若丸を連れて出かけたが、見知らぬ山伏が来たので気を悪くして帰ってしまった。ただ一人残っている牛若丸の素性を知り哀れんだ山伏は諸所の花の名所を案内し「自分は大天狗である、平家討滅の望みの達せられるように兵法の秘伝を授けよう」といい、翌日からの激しい修業の末、約束の如く兵法を授け再会を約して大天狗は立ち去ったという豪壮な物語である。

僧正ヶ谷は牛若丸が天狗僧正坊から武芸を習ったところで、老杉高く聳え、巨根地を這って 昼なお闇く神秘感を漂わせている。 (謡曲史跡保存会)

僧正ヶ谷不動堂

堂内には最澄が刻んだといわれる不動明王像が安置されている

義経堂

鞍馬寺では義経の死後、その魂が寺に戻ったと信じられ、魔王尊の脇侍である遮那王尊として祀られている。

道標 「すぐ奥之院 すぐ大杉」

少し上の高台に 遮那王堂と背比べ石

義経は鞍馬では遮那王とも呼ばれ、修行を積んだ義経の霊を祀る「遮那王尊」の小堂

背比べ石は高さ1.2mの石で16歳のとき鞍馬より奥州に離れるとき同じ高さだったと伝わる

前に立つ 道標

義経公背比べ石

遮那王と名のって十年あまり鞍馬山で修行をしていた牛若丸が山をあとに奥州平泉の藤原秀衡の許に下るときなごりを惜しんで背を比べた石といわれる。

波乱に富んだ義経の生涯は この石に始まるといえよう。

遮那王が背くらべ石を山に見てわがこころなほ明日を待つかな 与謝野 寛

遮那王堂

木の根道を進む

大杉権現は、千年近い樹齢の杉であったが昭和25年の台風で根幹のみとなった

途中にある 道標 「左 僧正谷京・・・・」

ここから奥に入らないでください、クマやマムシがいますの標示

赤鳴 珪質頁岩

鉋や剃刀の研磨の仕上砥に用いる。梅ヶ畑付近から産するものが有名。中生代三畳紀前期、深海底に静かに堆積した。かつて「鳴滝岩」と呼ばれたことがある。雪で石が見えない

革堂地蔵尊

砂岩

この坂道には中生代ジェラ紀(約2億年前)の白い砂岩が露出している。ここから上、尾根までの道には、砂岩の他ジェラ紀の泥岩や珪質頁岩などがみられる

左に 義経息継ぎの水

義経が東光坊から奥の院まで兵法修行に通った途中、喉を潤おしたと伝わる。霊宝館を越えると道は細く険しくなる。八百余年後の今も湧きつづけている

左下に金堂が見えてきました

与謝野 寛・晶子の歌碑

何となく君にまたるるここちして いでし花野の夕月かな 晶子

遮那王が背くらべ石を山に見て わが心なほ明日を待つかな 寛

この歌碑は鞍馬石で、玉葱状風化による丸い形と鉄錆の色合いが日本庭園に調和し、飛び石や燈籠・沓脱石などに加工されたものが鞍馬本町の庭石屋さんで見られる。

霊宝館と歌碑

緑色岩(ハイアロクラスタイト)

細かく砕かれたチャートの破片を含んでいる。火山砕屑物が深海底に堆積していたチャート を巻き込んで流れ下り、海水の裾野に堆積したものであろう

鐘楼

梵鐘は寛文十年(1670)の銘文をもち、扶桑鐘銘集にも紹介される名鐘で、毎年、除夜の鐘を打つ人が列をつくる

八所明神

宮中賢所の祭神である八柱の神を迎えて祀ったという。鞍馬の火祭りには由岐明神と八所明神と二つの神輿が鞍馬の町中を渡御する

光明心殿

本殿金堂前の桜と金堂

鞍馬山では山桜をはじめ、枝垂れ桜や八重桜も咲く。鞍馬寺では平安時代からそれらを総称して雲珠桜と呼んでいる

本坊

宝珠林

本殿金堂

昭和20年に焼失し、昭和46年に再建された。地下の宝殿には護法魔王尊像、毘沙門天像、千手観音菩薩像が安置されている

金堂前

翔雲台

鞍馬山は、北方守護の浄域である。擁護授福のため、本尊ここに降臨ありてはるか平安京をみそなわし給う。中央の板石は、本殿後方より出土したもので、平安時代より鞍馬寺に伝えられた妙法写経会 の経巻を埋納した経塚の墓石である。板石の下から発掘された経塚遺物二百余点がことごとく国宝に指定された。

本殿前の 二基の燈籠

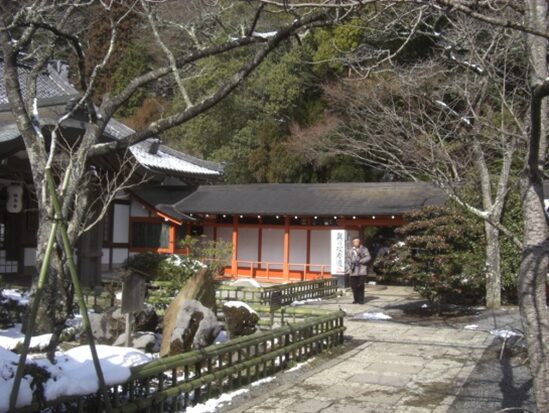

寝殿

大正13年に木曽の御料林の檜材の御下賜を得て、平安時代の寝殿造りを忠実に型どって建立され、同年貞明皇后さまが行啓された折、ご休息された建物です。昭和41年に一部増改修された

本殿を後に石段を下る

弥勒堂

石段を振り返り見上げる

巽の弁財天

本殿の東南(巽)の方角にあるので、巽の弁財天さまと呼ばれ、福徳・智恵・財宝・伎芸を授ける神として信仰されている

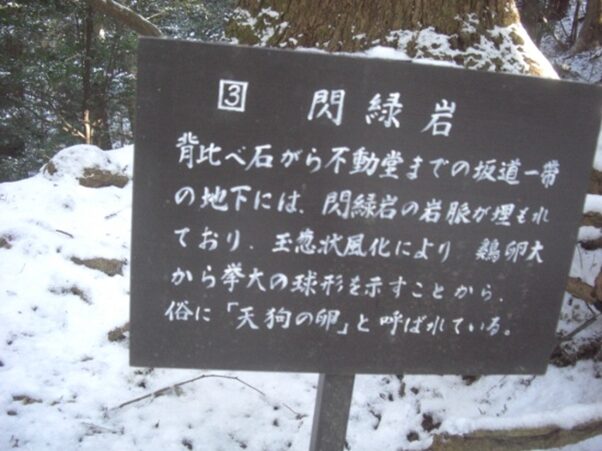

閃緑岩と石英閃緑岩

ここから本殿までの石段は主として石英閃緑岩(鞍馬石、黄褐色)と閃緑岩(青黒色)でできている

仁王門へ石段を下っていきます

福寿星神の祠

九十九折れの参道を下って行きます。大正13年に鞍馬寺へ行啓された貞明皇后が、九十九折の坂を登る途中休憩されたところ

坂の途中の 歌碑

つづらをり まがれるごとに

水をおく やまのきよさを

汲みてしるべし 香雲

坂の途中の歌碑が見える

九十九折れ坂の途中に 双福苑

丹塗りの橋をはさんだ、二つの小堂には、左に大黒天、右に恵比須尊がお祀りしてる

鞍馬山七福神 玉杉大黒天 鞍馬山七福神 玉杉恵比須尊

楓の古木

この不思議な姿、生きる力、生かされている命、その玄妙に、想いを運ぼう

川上地蔵堂

かつて義経の守り本尊であったとされ、日々修行の時にこの地蔵尊に参拝したという、緑の中の朱色のお堂は鮮やかで美しい

義経公供養塔

川上地蔵堂の道を隔てて建つ、此の付近は東光坊跡といわれ、義経が遮那王と呼ばれていた7歳の頃から10年間ほど住み、学問修行を行った場所と伝わる。義経を偲んで、昭和15年に供養塔が建てられた

句碑

鞍馬の生んだ俳人山本青瓢は、こよなく古郷鞍馬を愛し多くの句を残した、昭和35年68歳で没し、彼の名声をたたえ後世に残すため、有志一同がこの句碑を建立。

火祭や鞍馬も奥の鉾の宿 青瓢

九十九折れの坂道も終わるころ右に鞍馬の火祭で有名な 由岐神社の石柱

三宝荒神

狛犬

由岐神社 拝殿

天慶3年(940)、鞍馬寺の鎮守社として御所より勧請され、鞍馬地方の産土神としても信仰されてきた。鞍馬の火祭りは、この神社の例祭である。

毎年10月22日洛中でもようされる時代まつりの夜、勇壮な火祭りが、鞍馬寺の鎮護を担う 火祭りの社。

更に石段を下る

白長弁財天社

大杉社

大杉さんと親しまれ、古くより一心に願えば願いが叶うとされている 樹齢 約800年 樹高 約53m

岩上社

冠者社

大杉

由岐神社を下から上を見る

由岐神社

拝殿(重文)

更に下っていくと 鬼一法眼社

魔王の滝

崖の上には護法魔王尊が祀られている

吉鞍稲荷大明神 茶視尾天尊

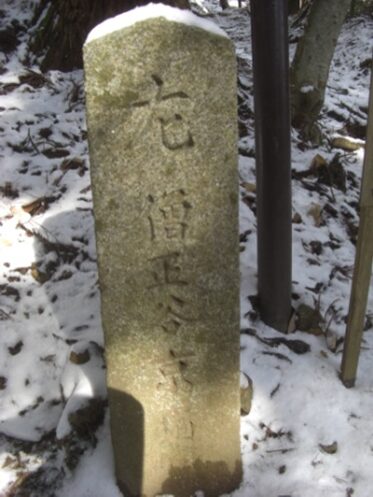

町石

振り返り見上げる

普明殿 道場

仁王門の北面

鞍馬街道に面して建つ丹塗りの楼門。かつてあった古い門は、明治24年に焼失し、現在の門は20年後に再建されたもの。昔も今も鞍馬山を訪れる者にとって、俗界と浄域を分ける結界である

町石

この石標は「町石」といい、本殿までの道のりを示すものです。八町七曲がりの九十九折れの参道に一町(約110m)ごとに建っています。町石ごとに深呼吸しましょう

表参道の石段を振り返る

鞍馬寺

奈良、唐招提寺の開山鑑真和上の高弟、鑑禎上人が、770年、鞍を負った白鳥の導きで当山に至り、毘沙門天を感得して草庵を結んだのが始まりである。

796年には、藤原伊勢人が王城擁護の道場として伽藍を道営し、爾来、衆庶の信仰を集めて来た。

現在は鞍馬弘教の総本山であり、宇宙の大霊尊天を本尊とする信仰の浄域である。

山の精霊である天狗が住む山としても有名で貴船へと続く参道には、豊かな大自然の中に、 牛若丸ゆかりの「息次ぎの水」や「背くらべ石」、枕草子に記された「九十九折り」などの名所古跡が散在し、多くの文学作品にも登場する。

「初寅大祭」や「竹伐り会式」など由緒ある年中行事も多く、春の花に始まり、夏は全山緑 に包まれ、秋は紅葉の彩り、冬は雪景色と四季折々の佇まいは、訪れる人々の心に安らぎを与える。 (京都市)

仁王門より少し下ると、門前町と鞍馬街道

仁王門を振り返る

門前は 鞍馬街道 との交差点

鞍馬道 終わり

貴船神社・鞍馬寺の広大な敷地には驚く。東の端にある 多宝塔 には道筋が違ったのでよっていません

門前町筋

叡山電鉄鞍馬駅

鞍馬山・僧正が谷の天狗

僧正が谷は木の根道が続く奥の院の大杉権現、不動堂、魔王殿の辺り一帯をさす。この付近は古来から天狗が棲みつき出没、牛若丸はここで鞍馬の天狗をはじめ高雄・愛宕の天狗などから武芸を教わったと伝えられる。

天狗は古くから山岳信仰とかかわりがあり、修験者が守護神として祀っていたが、中世以降 山伏の堕落もあり天狗を妖怪や「魔」とみなす風潮も生まれるなど、時代とともに姿やイメージも変遷していった。本来の天狗とは、山に宿ると考えられる「精霊」で、姿をみせない神秘的存在であろう。鞍馬・比叡・愛宕・飯綱・白峯・大山・彦山など全国各地の霊山には天狗伝承があり、また大天狗・小天狗・鳥天狗・木の葉天狗などの階層もつけらえているが、なかでもここ鞍馬山の大天狗は「僧正坊」と呼ばれ日本各地の天狗たちの総元締めとして、また僧正が谷は総本山ともいえる場所の一つとして語り継がれている

鞍馬道を裏参道から表参道に歩きましたが、結構厳しい道でした。便利上鞍馬道と記載しましたが、鞍馬街道の一部分です。鞍馬街道は京都叡山出町柳駅近くの賀茂川に架かる葵橋、賀茂街道との分岐でもある。起点として丹波・若狭に通っていた京七口の一つ。

でも、鞍馬寺、貴船神社の参詣の道としての利用された。

【薬王坂】

引き続き 門前の鞍馬街道を少し北に進み右に折れて 薬王坂(やっこざか) へ入る

鞍馬寺より鞍馬口に下りて食事をする、鞍馬寺の大門近くの鞍馬本町から静原に抜ける古道、薬王坂に引き続き進むが結果、思っていた程厳しくなく古道らしい快適な山道で静原の里にでる。静原の里は以前長坂越えで通っているので二回目である

鞍馬本町の 鞍馬街道 を少し北への街筋

少し先で細い辻を右に折れて、鞍馬川に架かる橋を渡る

橋を渡って振り返ったところ

橋より鞍馬川の眺め

延命山地蔵堂と八幡宮の間の山腹に沿う峠道を進む

左に 延命山地蔵堂

街道右側には 八幡宮

八幡宮より鞍馬の町を振り返る

早々と山道に入ります

薬王坂は「平家物語」に記載されているように、厳しい九十九折れに辟易する。往時はさぞかし苦労の多い道であったことだろう、古人の息遣いに思いを馳せながら歩を進める。いまでは道も整備、薬王坂の頂までさほど時間は要しない

古道は凍てついているのでゆっくり登登ります

標識を見ると距離は大したことがない

薬王坂 0.4km、 静原 1.8km、 鞍馬 0.2km

さすがに古道だけあって道がV字となり歩きづらい

どんどん素晴らしい山道を登っていきます

途中の 祠

冬だからいいが、気候のいい季節ならクマが出てきそう1人歩きは危ない、京都の北山には結構熊が出るそうだから

巨石が

同じような写真で申し訳ないが、余り説明ができないし、いつも写真を撮って寂寂しさを紛らわせています

薬王坂(峠)頂上の天ヶ岳との分岐点に着きました

薬王坂

昔、伝教大師が鞍馬で薬王如来の像を造り、比叡山に帰ろうとしてこの坂を越えた時、薬王がその姿を現したことからこの名がつけられたといわれている

標識峠より 鞍馬より 0.6km、静原へ 1.4km

峠より左へ登と 天ヶ岳(788m) 右少し斜め後ろに 竜王岳(500m)

左へは天ヶ岳の登り道

薬王坂峠からの下りへ

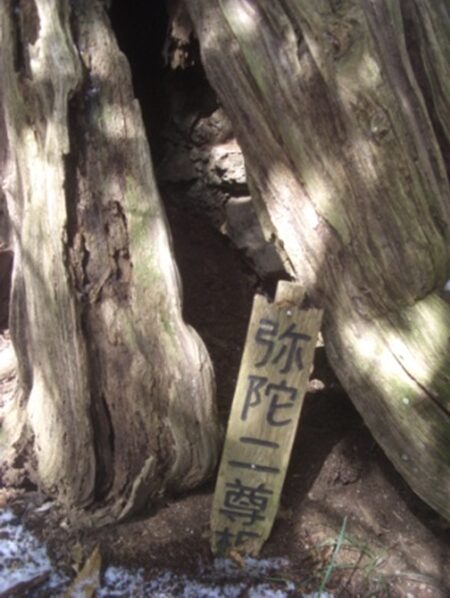

天ヶ岳との分岐点となる峠を越え、これから急峻な坂を暫く下る。途中、赤松の巨木があります、巨木の根に巻かれて、弥陀二尊の板碑 が倒れるように立っています。

坂をどんどん下って行きます

滑り落ちないよう注意

薬王坂弥陀二尊板碑

赤松の大木の根に巻かれた立っているのは花崗岩の板碑で正面の角形に彫り込んだ内に浮き彫りにされている石仏は、連座に座る二体の阿弥陀如来です。その下に磨滅していますが、次の通り三行の銘文が刻まれています。

「為弘阿弥聖霊 願主 尼蓮性 貞治三年八月三日」

在俗出家夫婦の妻蓮性が亡夫弘阿弥の菩提を弔い、後生安楽を祈って立てたものかと思われ ます。貞治三年は1364年南北朝時代後期で、以来数百年の風雪に耐えた尊貴な石仏です。

一体の阿陀は夫のため、もう一体は自身の逆修の本尊と思われます。寄り添うように仲良く半肉彫りされている

赤松の大木

更に坂道を下る

標識 静原 1.1㎞、薬王坂 0.3㎞ 山道の1㎞ていうのは結構長い

道も少し広くなってきました

前方が明るくなってます

視界が広がり広い場所に出ました

標識が建っています、要所要所に案内があるので助かる。

薬王坂より 0.6㎞、静原まで 0.8㎞

山のすそ野を進む、雪がほとんどなくなりました

里に下ってきたようです左への道を進む 静原 0.6㎞の標識

曲がったところの道筋で静市静原町に入る

静原の里 が見えて来た昔の佇まいを残す集落に入る、結構民家があります

立派な屋根の民家

静原の名は、平安期の三善為康「拾遺往生伝」に、鞍馬寺別当峯延が北山に住む<蛇を斬りて静原の奥山に棄てしめつ。これを大虫峰と謂ふはこれなり>とあるのにはじまるという

左に折れる

左に 愛宕大神常夜灯

常夜灯のすぐ先で右にカーブする左の奥に若宮神社

すぐ先左奥に寄ってみる 若宮神社

右手に広がる静原の集落を振り返る

静原集会所の北側にある 阿弥陀寺

石仏・宝篋印塔・五輪塔 が並んでいます

静原城跡への山道(標高約400m)

弘治年代に三好長慶によって築かれた山城で、曲輪・土塁・石垣・堀切の遺構が残るという

街道に戻りすぐ東側に 静原神社

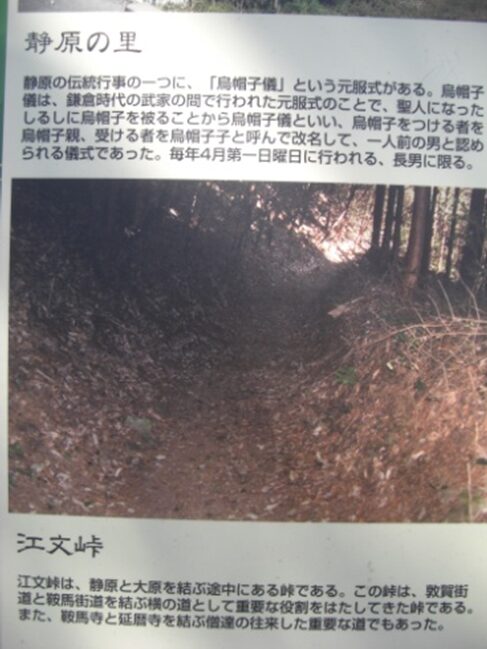

神社は古来、二ノ宮ともいい成務天皇十二年の創建と伝えられる。虫送りや雨乞いの太鼓のほか、武家の元服式にあたる「烏帽子儀」が古式ゆかしく伝えられているようだ

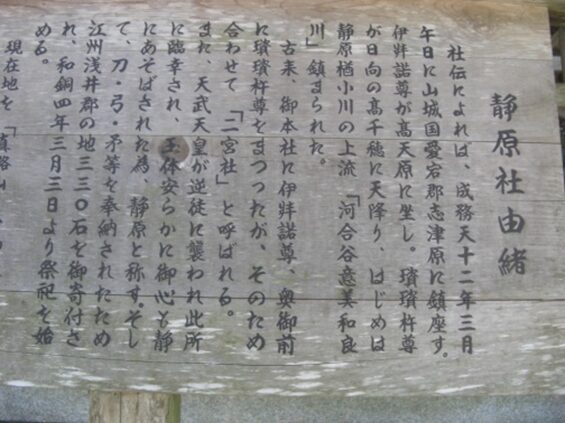

静原神社は成務天皇12年3月に山城の国愛宕郡志津原に鎮座する。当初は「二宮社」と呼ばれた。また、天武天皇が逆徒に襲われ此処に臨幸され、玉体安らかに御心も静かにあそばされたため、静原と称す。和銅4年3月3日より祭祀を始める。現在地を「真路山」、御旅所を「天皇社山」と称す。静原沙汰人と称て、下鴨社の御蔭祭に奉仕する例が現在も続いている。(静原神社)

静原神社の前で薬王坂道は終了

薬王坂 終わり

引き続き 江文峠越街道で若狭街道の野村の岐れまで

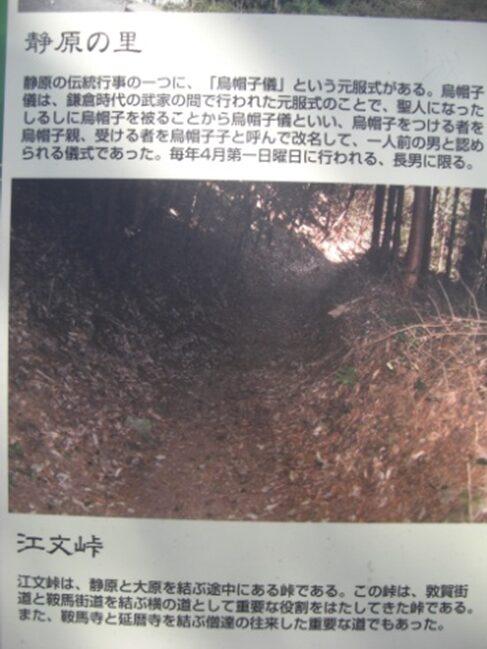

【江文峠越】

貴船道・鞍馬道・薬王坂を歩き終え、静原の里から以前歩いた長坂越え~江文峠越えの静原の里から大原の野村の別れまでは重複するが。前回、江文峠越えで一部新道を歩いてしまったので、今回その峠を旧道で山道の下りを進む。これで前回の間違った旧道のみちを修正できる。

野村の別れ到着 14時30分 完歩

27.964歩 16.77km 1.134kl

思っていたよりも、距離も短く早く着いた。少し大原を観光したいがまた一日かけて来ることにして今日は帰る。

というのは、明日よい天気であればこの前歩いた、雪で途中までしか歩けなかった、大沢越を明日引き続き歩いて完歩したいので今日は無理をせず早く帰る。でもここから3時間ほど自宅までかかる。

きょうは全体の旧道を通して車道を殆ど歩かなくまたおまけに雪の旧道を快適な山道の旧道を歩けた。さすが京都である、至る所に道案内があり迷うことなく歩ける旧道であった。幸いつかれていない

静原神社の前を通りすぐ右に 金毘羅大権現の石柱と燈籠

その少し先左に 愛宕大神の燈籠

燈籠を移転することなくわだわだ塀を屈曲させてまで残してくれている。なかなかできることではないと思うがありがたい

川の手前で右からの少し広めの以前歩いた、江文峠越え道 に合流して左に進む。この後は野村の分れまでは重複して歩く

合流地点から右(西)の江文峠越街道を見る

合流地点から今来た道を見る

合流点よりこれから進む江文峠越の道

街道沿いに 祠と燈籠、自然石の碑

静原の集落と静原山城跡を振り返る

すぐ先で静原川を渡ります

すぐ先で府道40号線に出る手前に、左に入る道が旧道の跡かわからないが参考資料通り府道の手前で左に折れる

これから超える江文峠の遠望結構厳しいようだが

左に入るとすこし入ったところで真っ直ぐの道が続いている

その先でT字路となり真っ直ぐの道は消失し田畑となっている、T字路の左への道は明らかに違うが、また右への道は府道に出て、静原小学校の前の信号に出る。多分真っ直ぐで消失しているのがかつて旧道であったと想像できる。(収穫)

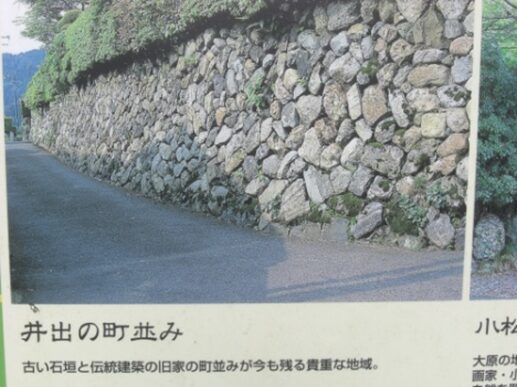

府道に出て静原小学校の前に出る。近くに静原の里の史跡説明板があったので少し掲載する

阿弥陀寺・・・・本尊は阿弥陀如来。浄土宗知恩院の末寺で、1675年創建。4月には御釈迦様の誕生を祝う「花祭り」、8月末の休日いは「地蔵盆」、8月23日には「施餓鬼会」が行われる。地蔵盆は児童数の減少に伴い、阿弥陀寺でのみ行われるようになった。

静原城跡・・・・文明年間、山本佐渡守尚親が支城として築いた。足利氏に属した時の城主、山本修理太夫尚治が、明智光秀に攻撃を受け、1573年に落城した。

静原神社・・・・伊弉諾神(いざなぎのかみ)と天津彦火々瓊々杯神(あまつひこほににぎのかみとし、

社伝では4世紀頃の創建となっている。杉の古木などと相まって威厳のある社殿っをもち、春と祭礼をはじめ、一年に渡り各種の行事が行われる。下鴨神社の「御蔭祭」と「葵祭」には静原の住人が参列する習わしが続いている。

静原について・・静原は、農家や建築に携わる人の多い、150世帯・500人規模の静かで美しい里です。春は桜道、夏は緑の山々、秋は紅葉、冬は雪景色と自然豊かな環境の中で、住む人の日々の暮らしがあります。明治22年まで「静原村」として愛宕郡に属していましたが、その年の市町村制施行で隣接する市原村・野中村と合併して「静市野村」になりました。その後、昭和24年に京都市左京区に編入し「静市静原町」となり、現在に至ります。 (静原自治振興会)

静原小学校の道を挟んだ前に大きな 道標「右 参道」

静原小学校の前の信号と左の道標

火の用心「きみにもけせるよ 火の赤ちゃん」

道はいよいよ 江文峠 へと向かう。すぐ先の分岐を左に入ります

左の道に入ったところ

標識があります 薬王坂 2.3㎞、静原 0.9㎞、江文峠 1.0㎞、 大原 4.0㎞

右に府道、左の静原川に沿って山道へ入っていく

しばらくして府道40号線の下を隧道で潜りますが、かなり背筋に緊張が走ります。隧道の先が分からないから不安です、中が暗い

隧道を抜けると薄暗い植林の中へ入ります、雪もありさらにひんやりとした道を進みます

江文峠まで600mの登り坂です

静原川支流の谷川に沿って緩やかな坂道を上ります、急な坂道ではありません。すぐ左には府道40が通っているので思ったほど寂しくはなかった、むしろ車も通らないし快適

思っていた以上に快適な古道です、いにしえの人たちもこの道を歩いたと思うと感激です。余り大きくは変化していないだろう

少しの間写真を見て想像してください

標識が建っています

江文峠 到着

暫く上ると、再び左から府道と合流します

府道の向かい側に 灯籠と鳥居 が目に入ります。傍に「三体不動明王 金毘羅大権現」と刻まれた大きな石がそえられています

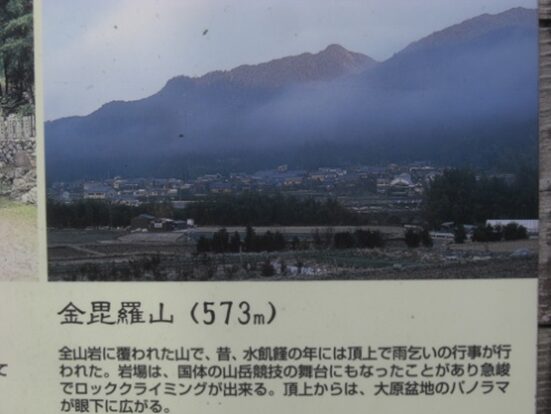

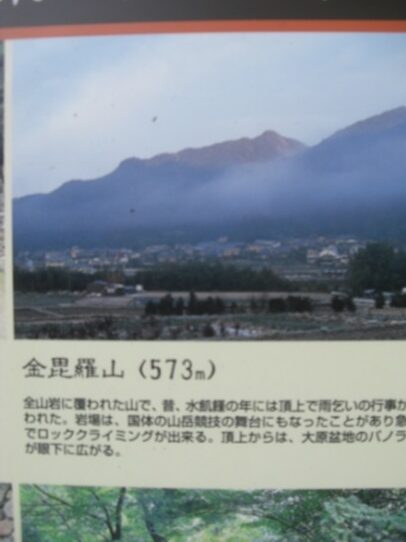

峠の所から真っ直ぐ北に上っていくと、江文寺跡(補陀落寺)~琴平神社~ロッククライミング練習場で知られる 金毘羅山への道 のりです。江文寺跡まで、かなりの距離と山道で時間があるが、先の道がよよく分からないのでりません、ちなみに金毘羅山(標高572.5㎡)

右折れして府道を100mほど進みます

江文峠を上ってきたところの府道への出入口を振り返る

100mほど先のバス停のすぐ先で、よく見ると左に入る標識が立っている

寂光院 3.3㎞、三千院 3.5㎞、標識がなければ見落とす山道の下りで左に折れる

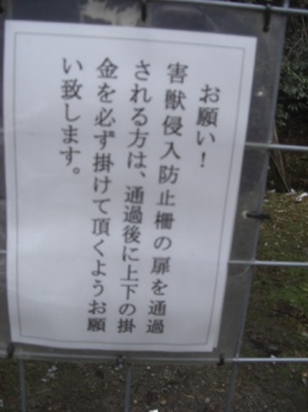

獣よけの金網を抜けていく

結構快適な峠の下り道だ

古道そのままの年輪を重ねた旧道です

谷川に架かる木橋を渡ります

更に谷川を木橋で渡り、獣よけの柵を開けて進みます

案内標示 江文峠 0.6㎞、静原 2.5㎞、寂光院 2.9㎞、三千院 3.1㎞

柵の手前谷川に沿って左に進んで上っていく道が、大原の里十名山金毘羅山登山口の標柱 が立っています。

柵よりすぐ先でT字路にでますので右に折れます

柵を振り返ったところ

T字路にでますので右に折れます

出てきた道を振り返る

ここで少し⦅寄り道⦆のため100mほど左に折れて、江文神社 へ

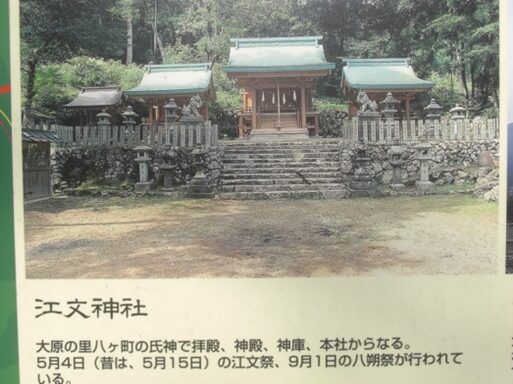

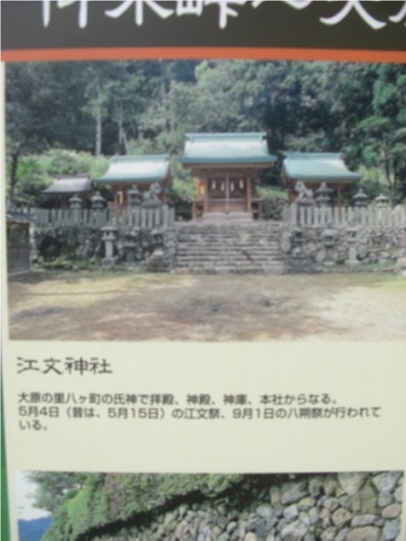

大原八郷の産土神で江文神社。背後に聳える金毘羅山を御神体とした社。山嶺には神の降臨する磐境(いわさか)があり、旱天(かんてん)には請雨の祈願が行われた。本殿は鬱蒼とした樹木に覆われた古社らしく森厳に満ちた中に社殿が目に映る。

かつてここで節分の夜「大原雑居寝」が行われたという。その夜の様子を滑稽に描いた井原西鶴の「好色一代女」の題材になったことでも知られている

江文神社

大原の里10名木 江文の大杉(江文神社) 大杉群が鎮守の森を形成しています

T字路に戻り右に折れて下っていきます

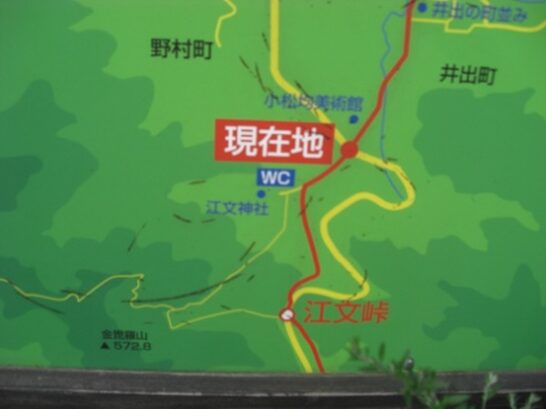

府道40号線の交差点にでます。江文神社 0.2㎞、寂光院 2.8㎞、三千院 3.0㎞

交差点を真っ直ぐ横断して進む

交差点角に立つ案内板

交差点に出てきたところの道を振り返る

交差点の先を進みます

大原の里遠望

大原井出町 宮川に沿って進みます左に

西之村霊神之碑

大原の里には「おつう」の悲しい伝説があります。その中で蛇身となったおゆうが退治されたあと里人が頭を「乙が森」に尾を「花尻の森」にそして胴をこの地に埋めて霊を鎮めたという。今でも、江文祭(5月4日)と(9月1日)の日には、地元の僧侶が手厚く供養を続けている (京都大原里づくり協会)

宮川が右から左に変わる橋を渡る、橋から碑を振り返る

少し先で左から宮川が一旦離れたが迂回して迫ってくる、少し沿って進む

宮川に架かる宮川一ノ橋の左袂に 二基道標 小さい方の 道標「右 しゃこるん道 左 くらま道」しゃこるんは寂光院の訛り、大きい方は 「右 寂光院道」

左に折れて、宮川に架かる宮川一ノ橋を渡る道筋

橋より今来た方向を振り返る 金毘羅山・天ヶ岳方向

大原の里

橋から南側(右)井出町の集落を見る

大原の里の風景

左から新道が合流する右手に珍しい 樽の祠

いよいよ終盤、左の角に交番がある交差点にでます。野村の分れは右に折れます

交差点を左に折れると、芹生の里。

芹生の里とは、井出・野村・草生にかけこの一帯であった。寂光院、建礼門院の大原西陵 は交差点を左に折れて、芹生の道を草生の里を通る古の集落の中を通り、寂光院へ、そして三千院へ回る道を一度は是非行くことをお薦めする。 (私は一度歩いてみました最高でした)

正面は若狭街道の野村の別れに出ます

交差点の北の角にある 石仏と燈籠 後ろは野村の集落

草生の里から 寂光院 方向の遠望

交番前の交差点に戻り右に下る

高野川に架かる中央橋を渡り振り返る

若狭(鯖)街道 との合流点 野村の別れ にて完歩

若狭街道 北(左)への道

貴船道~鞍馬道~薬王坂~江文峠 からの古道完歩

2013年2月10日 貴船道・鞍馬道・薬王寺坂・江文峠越で野村の別れまで歩きましたが。

その以前にもう一つの江文峠越である、江文峠越街道を2012年8月26日に歩いていますので、同時にここに載せます。

【江文峠越街道】

2012年8月26日

京都市左京区市原~大原の若狭街道の野村の別れ合流点まで

長坂越街道に引き続き歩く。長坂越街道の終点から市原の起点までは交通の便が不便で止む無くタクシーに乗る思った以上に遠く出費であった。

江文峠越街道は峠以外は車の多い新道で危険であった。

市原 13時30分 スタート

野村の分かれ 16時20分 完歩

16.416歩 9.84km 707kl

建礼門院を訪ねた後白河法皇がたどった「大原御幸」の道

鞍馬街道沿いの市原から江文峠(別名静原峠)を越え、若桜街道沿いの大原へ向かう道は、古来洛北の横断路として、貴人や隠棲者が往来した古道であった。

山がつの住みぬと見ゆるわたりかな

冬にあせ行く静原の里 西行

叡山電鉄出町柳駅から20分で着く市原駅駅(貴船口駅の2つ手前の駅)の北200mほどの所の 鞍馬街道と分岐する交差点で交差点左手前にローソンがある。

その交差点を真っ直ぐ行くのが鞍馬街道で、江文峠越街道 は右に折れる

右に折れたところ

すぐにまた信号を渡り、左に緩やかにカーブしながら右の市原野小学校の前を通り、叡山電鉄の踏切を渡る

線路を左に沿って200m余り進んだところで橋を渡り、叡山電鉄は左へ分かれ、また川もここで分流する、左にいくと貴船川・鞍馬川となる。江文峠越えは右に分かれる静原川に沿って進む。川を渡ると40号線は道幅も広くなり暫くは右の静原川に沿って進む

左に砕石工場

砕石場を左に、静原川が右から左へ大きくカーブし砕石場の麓を通り右に迂回していた。今は橋の手前左に入る旧道の入口はフェンスで入れなくなっているので、止む無く静原川に架かるおにだに大橋を渡り真っ直ぐ新道を進む

200m弱の所で、静原川と旧道が左から迂回してきて40号線に合流する。合流する手前で静原川に架かるひろしば大橋を渡るかつては静原川の深い谷を渡らず川に沿って左を迂回していたことになる

左からの旧道は、完全に砕石場により廃道となっておりフェンスによって通れない

ひろしば大橋から、左側の静原川の迂回している方向を見ると、廃道化した道が少し見える

左からの消失してフェンスで囲われたところから40号線に合流して、そのまま横断して今度は右への道に入る。この道は残っていて集落もあります

右への道を進み、また少し先で左からの40号線に合流する

迂回してきた合流点を振り返る

この先暫く右に静原川に沿いながら大きく右に円を描きながら進む、歩道もないので注意

前方に老人ホームがみえてくる

橋の手前左に名前が分からないが 神社

神社のすぐ川を渡った先で、ほっとする里 静原の看板

その先の分岐を、真っ直ぐの40号線を右に分け左の斜め道に入る

左に入ったところを振り返る

前方に 静原の里 が見える、左に斜め後方に見える竜王岳(標高500m)、鞍馬・薬王坂はその山の向こう側になる

静原下の町バス停の傍に 愛宕大神燈籠

歩いてきた道を振り返る、この先、静原の里集落を右の静原川に沿って進むと

別途の貴船道・鞍馬道・薬王坂・江文峠越を歩いた道が左から下ってきてこの先で合流する。

ただ静原の里を通っているのに、静原神社を載せなければチョットまがつまないので左のJA京都中央市原野支店静原営業所の少し東のバス停の手前を左に入ると静原神社があるので(寄り道)する。

静原神社

静原神社の前の古道

静原上の町バス停

今歩いてきた江文峠越街道と薬王坂からの江文峠越の古道との合流地点 写真正面の道が、薬王坂から静原神社の前を通ってきた道。向かって左が今歩いてきた江文峠越道

合流地点を振り返る

この先は、大原の若狭(鯖)街道の合流点、野村の分かれまで同じ道を進むが、江文峠を下るとき40号線を歩いて下ってしまい間違った。その後、薬王坂から歩いた時は正しい古道を歩いたので正しいのはそちなのでファイルを見てください

すぐ先で静原川の城山橋を渡る

少し進むと40号線に出るので左に折れる(この辻も40号線の手前で別途の時は入りました)

40号線を進む、前方に江文峠が見える

右静原小学校があり道を挟んだ向かいに 右参道静原山の 道標

小学校をすぎた右に防災の人形標語は静原小学校児童

少し先で右に40号線を分け左斜めへの道を下る。いよいよ峠への道

正面の山と山の間が江文峠です

最初はよかったが、何か先行きが怪しくなってきた

40号線の隧道を潜る

隧道の中は思ったほど悪くない、2回目の時よりよほどましである

杉林の峠への山道を緩やかに上る思った以上に快適な道だ

峠まで600mの標示

枝の伐採がされているので陽が入り明るい

誰一人逢うことなく一人黙々と歩く

2回目は2月、今回盛夏の8月、極端だがあまり暑さが感じない。無論熊錫や笛を持って歩いてますが、この時期マムシの方が怖い

比較的左近くに40号線が走っているので心強い

40号線にでました

壊れた標識 江文峠 にでました

峠には 鳥居と燈籠 が立っていますここから 金毘羅山(標高572.5m)に登ると、山頂近くには金毘羅大明神と崇徳天皇を祀る琴平神社 が建つ

大きな石に 二体不動明王・金毘羅大権現 と刻まれている

峠に出て40号線を右に折れて下る

1.5㎞だから歩けないことはないが、登山道の資料もない第一1人、もともと登山はあまりしたことがない

峠を少し下った時、左に下る山道があったがまさかこれが古道と知らずに今回40号線を下ってしまった。後日、薬王坂から江文峠越えを歩いた時、修正できた

左に江文峠バス停

右に大きくカーブするところで、左に入る下り坂が古道であった

何故古道に入らなかったかわからないが、ここまで写真も撮っているのだから、見逃したわけでもないが、クマが心によぎったのかもわからない

40号線を蛇行しながら暫く下ると十字路に出ます、左の古道から出てくる交差点です。街道は右に折れる

十字路で(寄り道)左に折れて江文神社へ、2回目も寄りました

江文神社への参道でもあり古道でもある

右の案内板

江文神社

金毘羅山の山麓に鎮座する江文神社は、大原八郷の産土神を祀る

神社より少し戻ったところに、江文峠からの旧道がここに下りてくる。今回は間違ったが、後日歩いた薬王坂からの江文峠越えを参照してください。獣除けの柵をしています

峠から下ってきた古道を見る

元の交差点に戻、40号線を横断して真直ぐ

真っ直ぐ進んでいく

左に 西之村霊神之碑

さらに真直ぐ

その先左に 祠

その先で左に架かる 宮川一ノ橋を渡る

橋手前、左角に 二基の道標

左への道 道が広くなり真っ直ぐ

左に交番がある交差点に出る、旧道は右に折れて間もなく目的地

交番を左に少し入ったところに 灯籠 灯籠の遠望先は寂光院方向

左角の交番を右に折れた先の道をゆるやかに下る

高野川に架かる中央橋を渡る

若狭(鯖)街道に合流、野村の別れ交差点

交差点(左)の若狭街道

交差点(右)の若狭街道

交差点より振り返る

江文峠越街道 完歩

コメント