2011年10月10日

松永~尾道

尾道駅前のホテルに宿泊、朝食バイキングを食べて昨日の続き松永駅まで戻る。松永駅より7時55分スタート、尾道までは12km程で朝はゆっくりできました。4時間ほどで尾道の市街地に着き、史跡巡りをする時間がありました。最後に林芙美子の実家の喫茶店に入り一杯のコーヒー、今回はここから一旦自宅に戻ります。

三石~尾道までの5日間の街道歩きを終え 13時15分の山陽本線で帰宅の途に着く。

時間も早いし新幹線に乗らず在来線で費用も安くゆっくり帰る。予定では本郷まで行っておけば次回は楽であったが残念であった。

松永 7時55分 スタート

尾道 12時 着

29.333歩 17.59km

松永重政の銅像

昨日の街道起点に進む前に松永駅の南口に出ます。駅前の公園に福山藩の財政を豊かにした松永塩田は藩士本庄重政が寛文七年(1667)に七年の歳月をかけて完成した、今も松永湾に沿った松永町の地名が残る。塩田は昭和30年代に幕を閉じ住宅地等に変わっています。

塩田の海水を引き入れる入り川は下駄の原木を運ぶ輸送路となり。最近でこそ下駄の需要も減少したが、松永は日本一の下駄の産地でありました、知らなかった。

松永はきもの資料館

昨日の松永駅入口交差点に戻り、早速【寄り道】 少し東に戻り赤壁交差点の手前、松永宮前郵便局の角を左に入っていくと大成館中学校の西に隣接して

神村八幡神社

伝承 神辺城主の側室に八重という美しい女性がいました、八重は山伏と恋をして人目を忍ぶ仲となった、そのことを城主に知られ蛇を入れた樽に詰められ、蓋から首だけ出して橋の袂に晒され、通行人にひかせる竹鋸引きの刑にした、山伏の呪詛により城主は乱心したという悲しい話があり、八重の霊を慰めるために八重明神の祠を建てたという

寄り道を終わりスタート、すぐ先の一つ目の信号を右に入った左に

大明神社

国道2号線次のバスセンター前信号交差点で分岐した右斜めの旧道に入ります

旧道を入った先で交差点を渡り100m程進むと、右に(有)濱原支店の看板が見えますがなにも痕跡はありませんがこの辺が 今津一里塚跡 とのことです 今津町5丁目14

その先進むと本郷川の堤道に突き当たります

少し左に折れて吾妻橋東詰信号交差点を右に折れて、本郷川に架かる吾妻橋を渡ります

吾妻橋を渡ると左に 地蔵堂 があり沢山の地蔵が祀られています

橋から西への街並みです、ここから

【今津宿】に入ります

祝日で日の丸の旗が掲げられています

街並みを進むと右手に急坂があり、その先高台にお城のような立派な山門が見えます

真言宗御室派新熊野山薬師寺

弘法大師により大同二年(807)創建

境内に 芭蕉の句碑があります

今日ばかり ひとも年よれ はつしぐれ

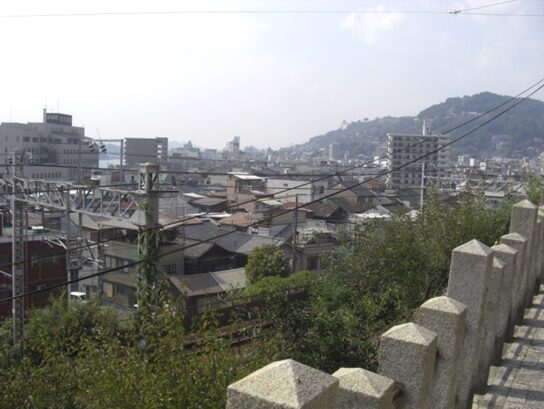

薬師寺より松永の町を眺める

参道入り口街道左に 地蔵堂

薬師寺のすこし先右に 平櫛田中旧宅跡碑

街道沿いに旧家海鼠壁と屋根が重厚で美しい 今津町6丁目6

右手に 今津宿本陣跡

慶長七年(1602)には今津宿が整備され、今津宿は東の神辺宿、西の尾道宿間の宿場町として戸数三百戸以上、商家が軒を並び賑わったという。本陣は代々庄屋を努めた河本家により世襲された、現在でも表門・塀・石垣が当時の面影を残しています。

本陣表門、石垣、塀 が美しい

本陣跡の先から宿の街並みを振り返る

すぐ右に 地蔵堂

すぐ先左に入る道があるので進むと国道2号線の手前に 高諸神社

本殿

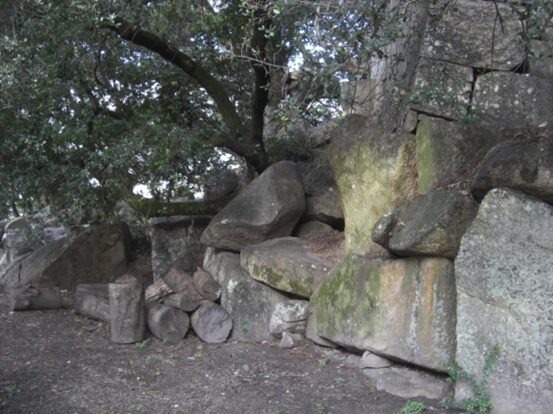

高諸神社の本殿の周囲に「磐境(いわさか)」と呼ばれる石組があります

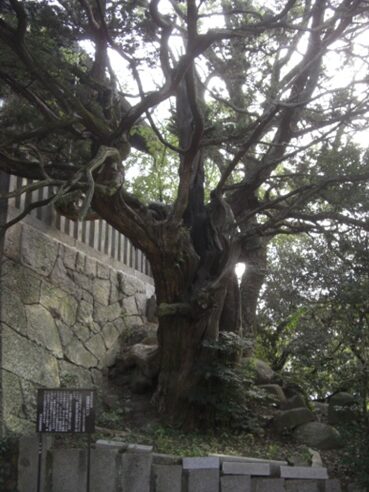

神社境内のハク

別名イブキ、イブキビャクシンともいわれる。神社のハクは周囲3.7m・地上2mで分岐樹高約10mある巨木で貴重な大木

神社から街道に戻り、今度は街道の北側(右)に坂を上ると 真言宗新熊野山西方院蓮華寺

本尊は阿弥陀三尊

白鳳年間(七世紀)に建立されたと伝わる古刹。江戸時代には 今津宿の脇本陣 を努めた、宝暦三年(1753)に堂塔が焼失、宝暦十三年には現在地に移転再興された

蓮華寺前より街並みを少し進んだ右に 陰陽石神社

陰陽石は井戸に中に収まっていて普段見ることができない

その先で街道は左にカーブします、カーブする左に 成願寺があります

高西町に入り、高西湯便局前信号交差点を抜ける

交差点の先100m程で藤井川に架かる真田橋を渡ります

高西町川尻に入ります。静かな落ち着いた町並みを進み、暫く進んでいくと左に、にしき呉服店があります、ここが福山市高西町と尾道市高須町の市境です

その先また暫く進み左に大きくカーブした先で、左からの国道2号線に合流します。合流する右にスズキ自動車があります

国道に合流して300m程国道を重複しながら進みます。右に側溝が曲がるところで、街道も右に折れます

国道より右に折れるところの左に杜があります。高須八幡神社 寛政元年の銘がある 常夜灯

石段を上り古い鳥居を潜り参道を進みます

本殿前に大正十四年の大きな 常夜灯

国道に戻り分岐して右の旧道に入ります。すぐ先で道が分岐して50m程先で合流する道がありましたが分からないので左の真っ直ぐな道を進みました。

合流した左電柱の袂に お地蔵さん

その先右の山際に 恋の水の碑と祠

伊勢音頭 防地くだれば鶴亀山よ きよき泉の恋の水

その先右に 掘出地蔵尊のお堂

地蔵堂の前から高須町の町並みを振り返るが、新しく家が建て替えられ旧道の面影はありませんが雰囲気はあります

左の公園で町の運動会のようで子供も大人も楽しんでいます

右山裾に 水準点の石碑

水準点の前の街道、左角に杉原商店がある前で分岐します右のカーブする旧道を進みます

その右に折れた右斜面を見ると 讃大松碑 昔はこの辺りまで海が迫っていたということです、その傍を街道があり、大松が立っていた跡

さらにその先、数十mで右斜めに坂を上っていきます、右斜めに曲がる擁壁の袂に道標があります

道標 「右 ちかみち」

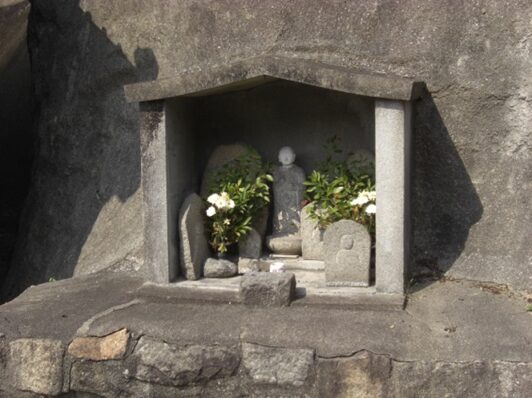

道標の上高台に 祠

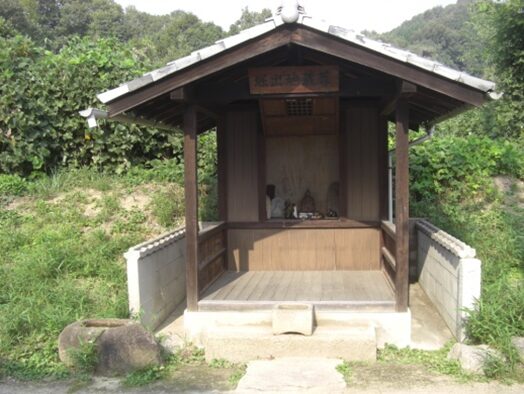

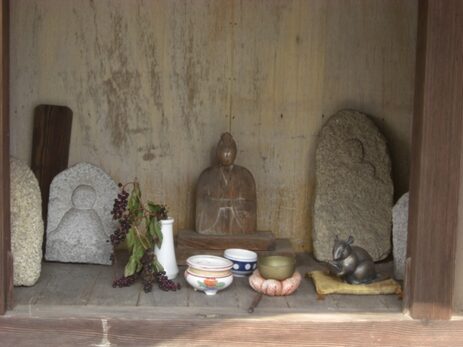

同じ敷地内に 関の地蔵堂

地蔵堂の下の細い道が山陽道、集落の中を進みます

新しいが立派な石垣のある家、風当たりが強いと思いますが、瀬戸内海方向の眺望が素晴らしいだろう

下の山陽道から見た高台の地蔵堂

右に折れた杉原商店のところから200m余り進んだ先で、左に下り国道2号線の尾道バイパスに合流します。左に下る辺りに 高須太田の一里塚跡

合流したところから北集落を振り返る

合流点から国道を100m程進むと、一つ目の阿草信号交差点に出ます、信号より50m程先右に中国ワーカー尾道店があり、その向かいを左の旧道に入ります

にしきおり眼科の看板の所で国道を右に分け、左に下る旧道

数十m先で左右の道に出会いますので右斜めに進む正面にミラーがあります

右に折れた先の道

すぐ先右に 祠 と沢山の 地蔵 がお堂の中に祀られています

小川を渡ると、正面に高須インター南の交差点が見えるところで国道に合流しないで、小川に沿って左にカーブします

信号手前の左に 祠

交差点の所の表示

高須インター南の信号交差点のところで、尾道バイパスの高架を右にして左にカーブします

左にカーブして進むとすぐ先、しまなみ海道への高架道路下を道なりに三つ潜ります。三つの高架を潜るとすぐ右に尾道トラックステーションの食堂等がある休憩所ですが。休憩せずに先を進みます

ステーションと並行して右にコンビニ、左にGSの間の坂道を南に上っていくと、右に南北に細長い新池があります、池の東側に沿って進むと分岐に出るので右に折れます。右に折れた左側には防土古池がある。左の古池の堤に 徳本上人名号石碑 袂に石仏二基 「南無阿弥陀仏」防土古池は、蓮如上人名残り池

右の新池と左の防土古池の間の旧道

右(北)側の新池を見る、向かって池の右側を上ってきました

池の間を進み振り返ったところで、正面右に徳本上人碑が建っています、左から旧道を上ってきたところです

すぐ国道2号線の尾道バイパスに突きあたり左に折れます

すぐ先で左に防土古池を見て、右に折れて国道の高架下の高須2号トンネルを潜り反対側に出ます

高架下を潜りすぐ左に折れてバイパスに沿って数十m進み、そして右に方向を変えますが、尾道バイパスは防土隧道に入ります。街道はその北側の山道、防地峠への登り坂を進みます。

バイパスから離れすぐ左に小川が沿い左にカーブします。その先で道は分岐しますが、右の道は狭くなっています。街道は左の道を道なりに進んでいくと急な上り坂です。

分岐点から200m程進むと右からの道と合流して100m程先で再び分岐に出るが、この分岐も道なりに右の道を進むと、すぐ先で広い道路の交差点に出ます、この交差点が防地峠です

防地峠への旧道

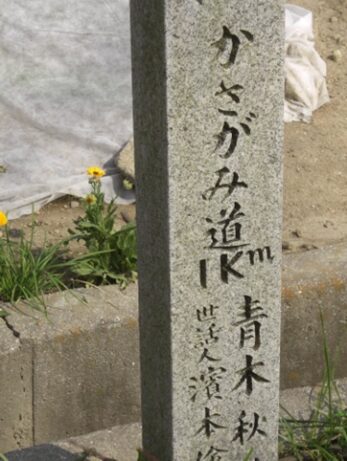

途中の 道標 「かさがみ道 1㎞」と刻まれている

防地峠の十字路に出ました、 防地峠 峠を境にして、西は福山藩領で東は広島藩領交差する道を挟んで道標が二基 立っています、道が改修されているので峠という感じはないです

十字路右手角から右斜めを見ると

福山藩の番所跡 の小屋が残りますが老朽化していて分からないぐらいです。ということは峠へは往時は下から登ってきていたのだ

領界碑の福山藩側の碑 「従是東福山領」

西側の広島藩側の碑 「従是西芸州陵」

交差点を見る、領界碑と前方の森手前に番所跡

現在は峠といっても、新しい道ができて住宅も建っているので、厳しかった峠の面影は想像できない。

交差点より90m南西に下ると道は分岐しますので右の道を下ります。この先旧道は100m程右に下った先で、Uカーブして100m弱戻る形になり、さらにまたUカーブして同じほど戻り、再度Uカーブしながらやや斜め右に下っていくヘヤピンカーブです。

その先で尾道バイパス道の手前で分岐しますが、左の旧道を道なりに進みすぐ先の尾道バイパス道路の上下線の高架下を潜り南側に出ます

ヘアピンの最初のUカーブの右に大きな 題目碑

その近くの左向かいに 大師堂

ヘアピンを振り返ったところです

下っていったバイパスの高架下手前右に宝暦七年の 題目碑

題目碑は、大覚大僧正妙実上人 の功績を偲んで信者の人が建立、その後、その信者の子孫が護っているそうです

その先の防地町の旧道を南へ下っていきます

下る途中右に 地蔵の祠

地蔵の辺りの街道から防地峠方向から下ってきた街道を振り返る

道なりに緩やかな曲がりがりながら下る右に 道祖神

尾道市防地町1丁目地区の下り坂

左側(東)は東久保町、右側(西)は西久保町です、右手の山腹に 真言宗西国寺の三重塔 が見えます

左手に尾道東高校その南側に久保小学校が見えます

尾道の市街地に入ると沢山の神社仏閣が散在している、とても街道歩きの途中に寄ることができないので、街道沿いを主として【寄り道】しながら尾道駅まで歩きます

街道より300m程西に細い道を入っていきます西国寺山(116.3m)の中腹にある古刹

真言宗西国寺 本尊は薬師如来で天平年間(729~749)行基の草創と伝わる。江戸時代には御室仁和寺末となり、末寺は27ヶ寺を数えたといいます

参道を上っていくと正面に 仁王門 が聳え安土桃山時代の楼門形式の山門、奉納された巨大な藁草履が架かっています

仁王門を潜り石段を上ると、朱塗りの至徳三年(1386)再興の 金堂(国重文)が建つ、本尊の木造薬師如来像(国重文:非公開)・木造釈迦如来立像(国重文)を安置しています。庫裏の背後上には、三重塔(国重文)が聳え永享元年(1429)足利義教によって建立と伝わる

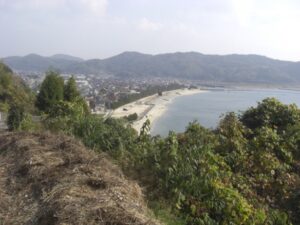

西国寺からの尾道と瀬戸内海の眺望

広大な敷地を持つ西国寺、三重塔まで上れなかった

西国寺の近くには、真言宗金剛院・真言宗持善院 があります。

元の街道に戻り少し下った左、吉田歯科医院の角を左に150m程入りますと、久保小学校の東側市立中央図書館の北側にあります

時宗西郷寺 山門と本堂

西郷寺は正慶年間(1332~34)の遊行他阿一鎮の開基で、本尊は阿弥陀如来立像。

山門(重文)は貞治年間(1362~68)また応永二年(1395)建立。室町時代様式本堂(重文)は文和二年(1353)建立

西郷寺境内に 七福神

西郷寺からの西の西国寺方向を望む

西郷寺の東には、時宗海徳寺 があり、北側には 山脇神社 があります

元の街道に戻り下ります、街道の道幅が広くなり、前方に山陽本線の高架が見えますその手前右に

時宗来迎山引接院正念寺 遊行上人によって開かれた念仏道場

境内には今なお名水の清水が湧く 延命井

前述の山陽本線の手前まで戻り左(東)に少し入ったところの市立中央図書館の西側の道を右に山陽本線・2号線を見ながら200m余り南に進むと浄土寺の参道の石段の上に出ます

真言宗浄土寺

寺伝では聖徳太子の創建といわれるが、嘉元四年(1306)伽藍整備が進められ、正中二年(1325)全山焼亡してしまったが、その後すぐ、本堂・多宝塔・金堂が再興されています

浄土寺本堂(国宝)

嘉暦二年(1327)の再建、本尊は木造十一面観音立像(重文)平安時代初期の作

阿弥陀堂(重文)・多宝塔(国宝)多宝塔は1328年創建

平山角左衛門尚住の墓

元文五年(1740)奉行に着任、寛保元年(1741)尾道住吉浜の築調を完成し、港尾道繁栄の基礎を造った。(大正八年贈従五位・昭和443年尾道名誉市民贈)

重文の裏門

裏門の通り

裏門の通りから見た尾道大橋の眺望右下は切り立っている絶壁

尾道の市街地

残念乍ら浄土寺の正面まで下らなかったので、南北朝時代の山門(重文)・宝篋印塔二基(重文)を見落とした他にも沢山の貴重な宝物が残されている。浄土寺の東側には真言宗海龍寺・丹生神社があります

参道の脇には 西郷四郎の像

西郷四郎は日本柔道界の奇才で加納治五郎が講道館を創設した頃、それを助けて日本柔道を大成した人です。小柄であったが特に「山嵐」の技は天下無敵で小さいころ、小説・漫画・映画の主人公「姿三四郎」に夢中になったそのモデルの人。この地にて大正11年12月23日57歳で亡くなりました。

【尾道宿】に入ります

尾道は坂の町で古寺のたたずまいや瀬戸内海の古くからの内海水運の港として発展した。室町時代には対明貿易船の寄港、江戸時代に入ると問屋が軒を並べ、備後の玄関口として栄えました

浄土寺を見て元の街道、山陽本線を潜り国道2号線の防地口信号交差点に出て、右(西)の商店街の街並みを進みます、この辺りから尾道宿

尾道宿の街並みを進むと、すぐ右に久保八幡神社への参道入口があります

街道から参道入口の 八幡神社鳥居

神社までは国道2号線を越え、隣接する山陽本線を潜り北に200m程進みます、参道は途中2号線・高架線路で阻まれますが、長い参道であったことが想像できます

神社は先ほど行った、正念寺の西側を通り上ります、左(西)側には 浄泉寺があります

鳥居の前の街道を左(南)に入っていくと 八坂神社

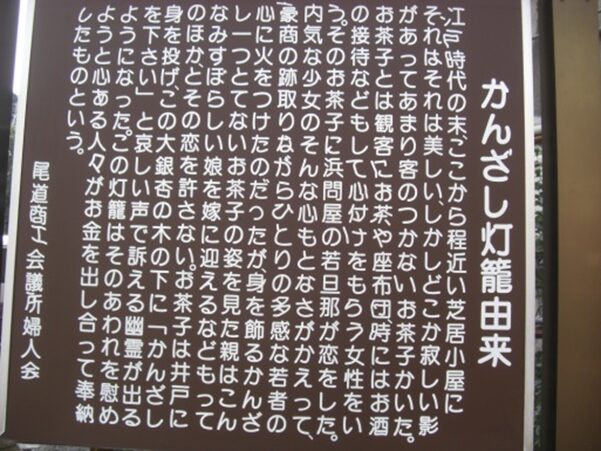

境内の かんざし燈籠

街道に戻りすぐ先右に、浄泉寺への参道石碑 があります。参道国道手前右に 浄土真宗尊光寺 があります

浄土真宗遊亀山浄泉寺 浄泉寺の見事な大屋根が見えます

殆んどのお寺は山手にあるため、国道と山陽本線に遮られた北側にあります

街並みを振り返る

少し先右に 熊野神社

隣右に鎮神小路の表示がありここを入ったところに、水尾の井戸 があったか?

アーケードのある商店街に入ります

この辺り十四日元町で長江通りと交差します。交差点左の中国銀行の傍で沢山さんの人の行列、聞くところによると有名なラーメン屋さんとのこと凄い

この間にも浄泉寺から線路北側に添って、薄光寺・弁天神社・時宗常弥寺・浄土真宗福善寺・荒神社、さらに北には 真言宗大山寺・御袖天満宮・桃咲稲荷神社があります。とても時間的に回り切れない

商店街の通りを進んでいきます十四日元町交差点付近に 旧本陣 があったようですがなにもありません

聞いたことによると、尾道の商店街は日本一長い街だとか、江戸時代には山陽道沿いに豪商たちが屋敷を連連ねてそうです

商店街を少し進んだ右手(北)に入る路地が 曹洞宗天寧寺への参道 で国道を越えて山陽本線を潜り坂道を上る

天寧寺の東北側には、荒神社・良神社・浄土宗正授院・時宗慈観寺・日蓮宗妙宣寺・真言宗善勝寺、西北の千光寺山(144.2m)には真言宗千光寺、西には浄土宗信行寺・浄土宗宝土山・時宗海福寺・浄土宗持光寺・浄土宗光明寺・千光寺山中腹には志賀直哉旧宅があります。尾道駅の北には 曹洞宗済法とにかくすごい

その先150m程進むと十字路に出ます、右へ行くと土堂2地区です国道の千光寺踏切下信号交差点への道です

浄土宗持光寺

花崗岩製の山門「延命門」が聳え、承和年間(834~848)に最澄の高弟持光上人によって天台宗寺院として創建されたと伝わる。その後、永徳二年(1382)阿弥陀如来立像を本尊とする浄土宗寺院に改宗された。境内には江戸時代後期の女流画家平田玉蘊の墓があります。

絹本著色普賢延命像(国宝)他寺宝を保存されています。

浄土宗光明寺

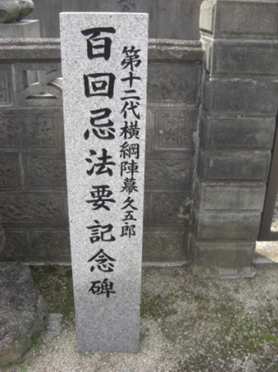

承和年間の末、天台寺院として円仁の草創と伝わる。建武三年(1336)浄土宗に改宗した、木造千手観音立像(重文)平安時代の作他寺宝を保存する。また境内には江戸時代最後の横綱第12代横綱陣幕久五郎の墓がありあす。

曹洞宗天寧寺

貞治六年(1367)臨済宗の寺院として創建されたが、元禄年間(1688~1704)に曹洞宗として寺運の衰退していたのを再興され、高く聳える三重塔が見えます、嘉慶二年(1388)造立の天寧寺塔婆(重文)

真言宗千光寺

天寧寺をみて坂道を上っていくと、標高144.2mの千光寺山があります、戦国期の山城跡で現在公園となっています。その中腹に、大同元年(806)弘法大師の開基と伝わる千光寺があります。山腹に本堂・鐘楼・持仏堂の建物が並び、本尊の千手観音菩薩立像は秘仏とされ、32年ごとに開帳される、また鐘楼は尾道水道を眼下にみて、尾道の時の鐘として有名。その他寺宝も沢山あります。また千光寺山に続く山道は、文学のこみちとして文人たちに愛された。

街道の商店街に戻るとすぐ先に右に尾道郵便局・左に広島銀行の辻が旧宿場の桝形の名残です

ここで左の海側に【寄り道】をします

郵便局の所を左に入っていくと 築姫稲荷 尾道市土堂二丁目の小路に二体並ぶお稲荷さん

旧築出町内の守護神で港で働く人々の信仰を集めていたそうです

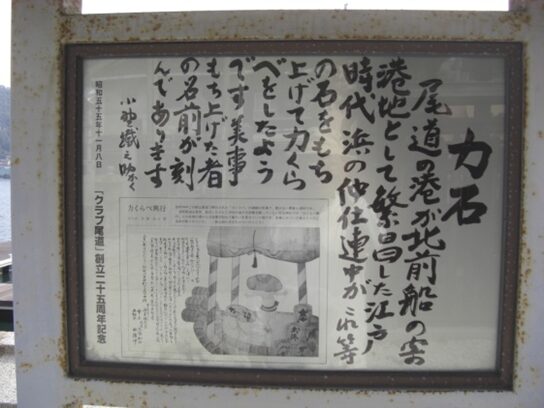

住吉神社の傍、住吉浜を背にして説明文と 力石

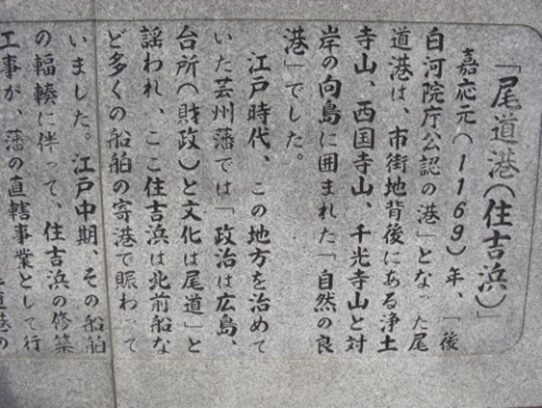

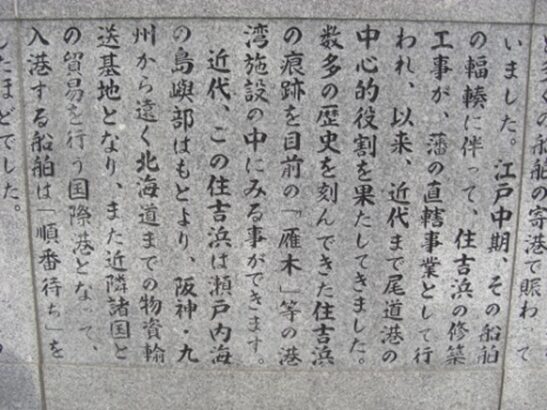

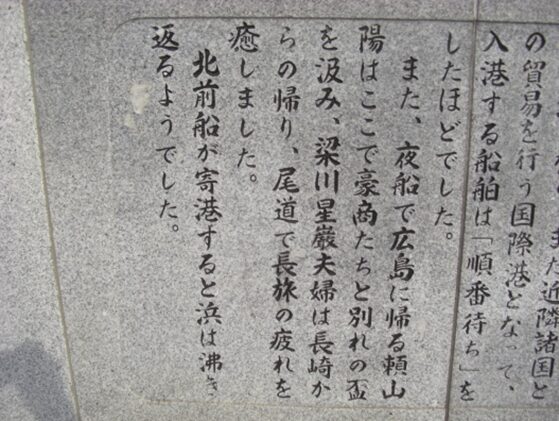

尾道港(住吉浜)の歴史のながれ説明文

玉浦絵巻

天下分け目の関ヶ原の後、日本のあちこちに、城下町が生まれた、尾道は違う 古くからの港町だ 江戸は大名小名の上屋敷 下屋敷が軒を連ね 武家の人口は約5割 町民と相半ばした 天下の台所 大阪はどうか 商人 職人 行商人 その家族を含めると 町民は圧倒的に多数 武家の人口は一割だった 尾道はどうか 文化文政の頃(19世紀始め) 尾道の人口は約1万人 西の端に町奉行所 東の端には番所 浅野藩から出向いた 武家の人口は 百分の1 ここは商人の町だった

足利尊氏

船団が征く 貝を吹き 銅鑼を鳴らし 布刈の瀬戸を埋めて 足利の船団は征く 軸艫千里 兵庫へ 島は重なり 水は重なる 御大将尊氏公は麾下の幕僚を従え 浄土寺へ参篭して必勝祈願 三十三首 法樂の和紙を奉納する建武三年(1336)5月5日

足利義満

三代将軍また 海を征く 讃岐へ 次いで周防へ 巌島参詣に名を借りた 諸大名への示威だった 大内氏も膝を屈した 帰途は尾道 守護の山名氏も出迎える 船橋を架け 義満将軍は 天寧寺に宿る その頃 尾道の海は広かった 時に康応元年(1389)春

朝鮮使節

応永26年(1419)応永の外冦 京へ向かう 朝鮮使節 風待ち 海賊との交渉待ちに 往復 尾道へ 「老松堂日本行録」にいう 「人家は岸に沿いて密集し寺院は山上に連なり巡る」天寧寺の高僧と漢詩を応酬すと 浄土寺 海徳寺 ついで 常称寺 天寧寺 宝土寺と五か寺を歴訪して 詩を賦す

遣明船

遣明船が行く 尾道の港を遣明船が出る 守護山名の船も加わった 領国の備前 備後 美作から 産出する銅を尾道で積んだ 其阿弥造る日本刀もも積む 山名一族は西園寺寄附帳に「毎年あるいは例年」と書く 応仁の乱に 山名宗全持豊は 西軍の総大将だった

江戸時代

応仁の乱から戦国へ 関ケ原から大坂の陣 次いで島原の乱 ようやく平和が訪れる 徳川三百年 やがて西回り航路の開発 佐渡へ 能登へ 住吉浜 修築成る 奉行は平山角左衛門 出雲路 赤名を越えて 銀の荷駄は尾道へ ここから船で 大阪へ

北前船

北前船が入る 港が沸く 大人も子供も港へ 船頭迎える手代が行く 芸子もお化粧 懇ろに 上り荷は鯟 塩鮭 諸国産の米 下り荷は塩 酒 綿 酢 畳表 天空を走る米相場 狼煙の報せて 一上一下 尾道は浅野藩の台所なり 名字帯刀の豪商 多かりし

文人尾道

茶山先生 山路越え 友の墓は光明寺 帰りは 愛弟子玉えんを訪う 久間の辞は微笑んで 今宵の宿の油屋へ 論語の講義と詩の会だ 女画史また来て 席画なり 山陽 星巌 竹田に 登々庵も棕隠も 当代一流の文人が 古鏡をみては 詩を寄せる

富籤(富くじ)

四隣に名高い尾道 富籤興行は 慶応元年(1865)4回 上は大阪 下は馬関 書い手は島からも来た 値は一枚一朱 四人の共同買いもあった 船宿の船頭も買う みんな買うた 一等千両 二等五百両 三等三百両 喧騒 雑踏 足の踏み場もない

明治維新

慶応三年(1867)徳川幕府 大政奉還 防地峠を挟み 遠来の長州兵 福山藩と対峙 一蝕触発 三年前 諸藩の兵はここを越え 長州征伐に西へ向かった 今日は東へ 「安芸は朝駆け 三原は三日備前岡山通り駆け」長州兵の意表 天を衝く

西南戦争

明治十年(1877)二月十日豊後水道を上る 軍艦一隻 海軍大輔川村 旧友西郷の説得成らず 急を政府に告げんとして ようやく糸崎に 使者は尾道電信局へ走り「西郷の決起近し」と飛電 一閃 大阪へ 東京へ 熊本へ 西南戦争勃発す

山陽鉄道

山陽鉄道敷説を巡り 町は二分 市内貫通の是非を問う 投石頻発 白壁は泥に塗れ ついに警官隊出動 この時の立退き 民家4064坪 寺院150坪 神社64坪 明治24年(1891)10月3日 山陽鉄道ようやく開通 翌年11月 尾道商業会議所認可 全国で30番目

太平洋戦争

今夜 敵機また来襲 東京は焦土 大阪も焦土 ここも焼かれ かしこも焼けた 日本中みな焦土 広島に原爆落ち 遠く今治の空襲見ゆ 福山もやられた 次は尾道か 家財を積み 田舎の親戚を頼る人 線路際の建物みな取壊ししかし 尾道は焼けず 戦国の動乱にも 維新の風にもめげず 堂塔伽藍のたたずむ町

未来

平成11年(1999)5月1日橋はついに海を渡り 「しまなみ海道」ここに始まり 今治へ一潟千里 尾道水道も 布刈の瀬戸も 市内を流れる川の如し 海を擁する町 遠い昔 瀬戸内海はわが庭だった やがて 次の時代が来る 瀬戸内の十字路として 空に 海に 新しき時代が

前方にしまなみ海道の入り口、尾道大橋が見えます

枡形の辻を過ぎて商店街の街道を進みます。商店街は結構賑わっています

土堂1丁目で右に入り光明寺に(寄って)みます国道を横断して山陽本線を渡り、海福寺を左に見て上ります

浄土宗光明寺

境内の 蟠龍の松 枝が境内狭しと伸びています

本堂

本堂の横に墓石があるのですが、撮れていない 第十二代横綱 陣幕久五郎の墓

陣幕は文政十二年(1829)島根県東出雲町で生まれた。十九歳で尾道にきて、初汐久五郎の弟子となり、その後、大坂から江戸へ出て安政四年(1856)阿波藩のお抱え力士となった。慶応三年(1867)三十九才で第十二代横綱となった。土俵生活中一度も「待った」しなかったことで知られる、勝率も94.6%の驚異的な記録を残している。明治三十六年(1903)東京で没したが、妻と共にここで眠る。墓前には自作の句碑「受けながら風の押す手を柳かな」

お墓は向かって右より尾道での師匠 初汐久五郎・初汐の兄弟子蔀山貞五郎・初汐の師匠外海定五郎・陣幕の子孫室谷家・陣幕久五郎夫妻の墓が並んでいます

光明寺にある

街道商店街を進むと左広場があります 奉行所跡の石碑

また、一里塚跡 がこの辺りにあったそうです

左に三井住友銀行、元住友銀行尾道支店

まもなく商店街も過ぎる手前右の、石畳み小路を入ると国道の向こうに 浄土宗持光 花花崗岩で造られて変わった 山門 がみえます

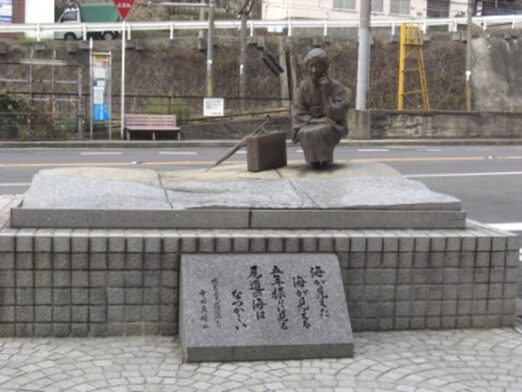

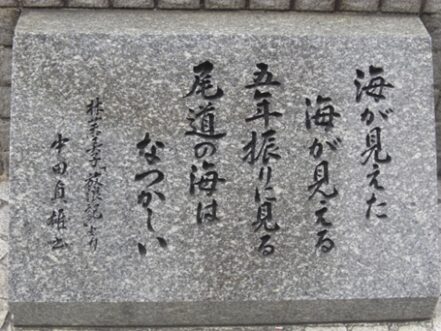

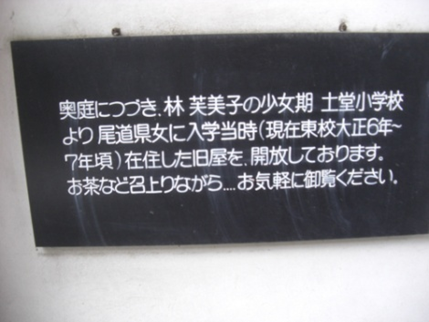

旧尾道宿も西端に着きます、商店街のアーケドも終わったところで右後方からの国道2号線が交差します、街道は右に折れて山陽本線の東第一踏切前信号交差点を渡って進みます。その角に 林芙美子の銅像 があります。

林芙美子の銅像小説放浪記の一説

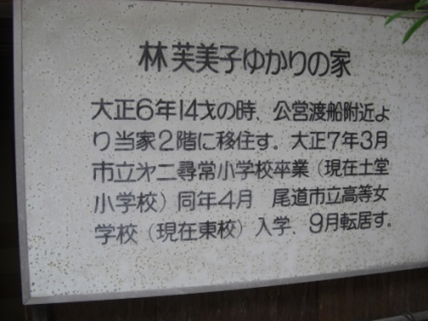

商店街の西の端から振り返ってみたところ林芙美子さんが少女時代過ごした家が、現在「喫茶 芙美子」が正面右手にあります

喫茶店に入り、お茶を飲みながら部屋を見学させていただいた

銅像の所の分岐点から尾道駅を見る

かつての街道は、右の踏切でなく右斜めの延長線上を進み、尾道駅の構内で駅の北側に通じていました。

尾道駅

尾道駅の東北に聳える千光寺山山頂に建つ、尾道城天守閣 当時は天守閣は存在しなかったようです

尾道駅前の南側より、尾道水道・尾道港・尾道大橋の遠望

尾道で終わり帰宅します。5泊6日の街道歩きでした。尾道市街地は沢山の見て回りたいところがあるが、時間がないので何時の日かまた機会を見つけてきてみたいです。

コメント