2012年8月26日

京都市北区杉阪口バス停の周山街道分岐~北区紫野今宮町京七口の一つ長坂口

自宅早朝に出て京都駅へ、京都駅6時50分初のバス間に合わず、7時50分発まで約1時間待つ大変な時間ロスとなる。周山行きJRバスで杉阪口まで。

長坂越は古道の山道で快適な街道歩きであった。この道は一部自転車のロード道でもあり沢山の自転車が走っている。

杉坂口バス停 8時50分 スタート

長坂口 13時 完歩

23.753歩 14.25km 1022kl

かつて関所のあった京の七口の一つ長坂口から、京を一望できる京見峠を経て杉坂口に至る山道。この長坂越えの道は、都と丹波を結ぶ重要な幹線路で「源平盛衰記」に記述もあり鎌倉時代にはその名も見える古道あった。

京から今でこそ丹波・若狭への道といえば国道162号線の高雄越周山街道になるが、この道は明治37年(1904)整備されるまでは長坂越道が主道であった。ところどころに162号線以前に使っていた道も無残な姿が現している。

杉坂口バス停で 周山街道と分岐 長坂越道起点スタート

明治37年に周山街道(国道162号)が整備されたが、それまでは京から丹波・若狭への道はこの長坂越え道が主道であった

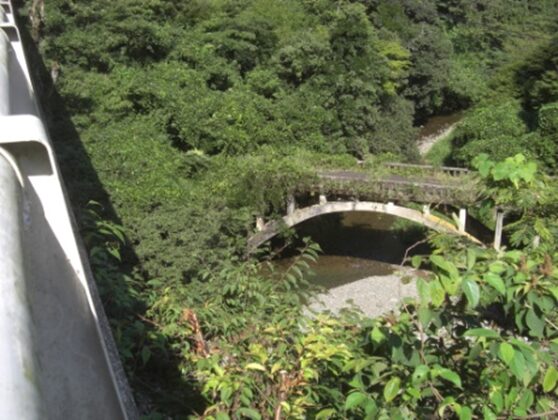

杉坂バス停のすぐ先で周山街道と分岐して、右に清滝川に架かる橋を渡る

清瀧川に沿って北に分岐するのが周山街道で日本海の小浜に抜ける

右の橋を渡るのが長坂越道の起点

橋を渡った先は、北山杉が生い茂る山道に入る。清滝川に分流する杉坂川に沿って上流に上る

京都の北山で杉が林立する深い山 橋からの左右の清滝川

民家もなければ人もいな深い谷、山には熊がいるだろう、でも気持ち良い景色

無残な姿の旧道跡、橋の下へ下りて旧道跡を見てみる

橋の下へ下りて旧道跡の起点をスタートしようと思ったが道は無くなっている

かつての旧道は清滝川と杉坂川の合流点で、かなり下に廃道跡や廃橋の跡が残っている。

長阪越の旧道は、かつては周山街道から清滝川を左斜めに渡っていた橋は今は渡れなく、その先で杉坂川の左岸を上っている。

今の新道は周山街道から真っ直ぐ東へ清滝川を渡り、杉坂川の右岸を真っ直ぐ西に進み、その先で杉坂川を渡って旧道と合流している。

周山街道のこの先の旧道はどうなっているのか周山街道を歩いていないのでよくわからない

旧道が廃道になっているので止む無く橋を渡り新道を進む。左から新道(本来の旧道)が合流してくる

50mほど進んだところで杉坂川が右から左へカーブして右へ円を描いているので、その左岸に沿って新道を右に分け左に入り、家の左を進む

建物の横を抜け振り返る、道が敷地内か公道か解らない。作業場のようですが人の気配がありません

旧道も今は誰もあるかないので年々廃道状態となっていく。いつかは雑草で消えてしまうだろう。

8月だからクマやマムシに注意しながら、錫や笛、万一にもマムシにかまれたらいけないので応急手当て用の毒吸引器も持っている。幸い今までいくらも経験しているが会ったことも見たこともない。

10年程前までは、熊も今と違って人の気配をすると襲ってこなかったようで、また食べ物も沢山あったようです

右からの新道(31号線)が合流、新道が出来る以前は川沿いに左に迂回していた

北山台杉の説明板 台株とも呼ばれ、一つの株から何本もの細い立ち木が立っている杉のことで、北山杉の一種です。茶室や数寄屋建築等に用いられる化粧タルキを生産するために、およそ600年前からここ北山で育てられてきました。(北山林業は歴史的に見ても世界で最も古い林業です)その姿・形が面白いので、古くから庭園樹としても広く用いられてきました

道も細くなりましたが車もほとんど通らないので気持ちよく歩ける

変則四辻で左から流れてくる支流の橋が並んで二つあり、右手の夏弓川に架かる橋を渡ると集落です

橋を渡り杉阪都町の集落を進みます

すぐ先で、杉坂川に架かるつづき橋を渡る、結構民家が建ち並んでいます

つづき橋を渡ったところで、右への旧道らしき道があるが、先がすぐ林に入るのでわからない。左に杉坂川に沿って進む

そのまた先で左にカーブし、いわたに橋を渡る

いわたに橋を渡る手前で右に旧道らしき道、先程の旧道らしき道がそのまま山裾にかつては続いていたと想像する

旧道は杉坂川の対岸を通っていたようだ

いろいろ想像しながら歩くのは楽しい

いろいろ想像しながら歩くのは楽しい31号線はこの先でほぼ90度に左にカーブします。更に100m弱で右にカーブしてすぐのところ左に杉阪公民館があり前を通っていきます

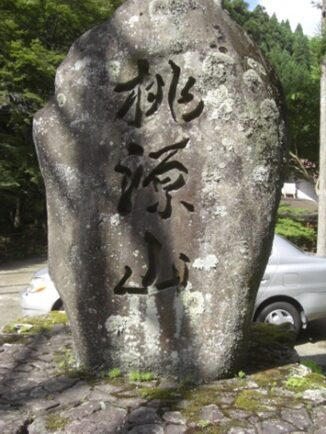

右に桃源山と刻まれた大きな 碑

右杉坂川の対岸に 桃源山地蔵院

杉阪道風町に入る

間もなく道が分岐するので、右の道を進み直の杉坂川に架かる橋を渡る

左に行けば杉谷の紅葉の名所

左の杉坂川に沿って進む

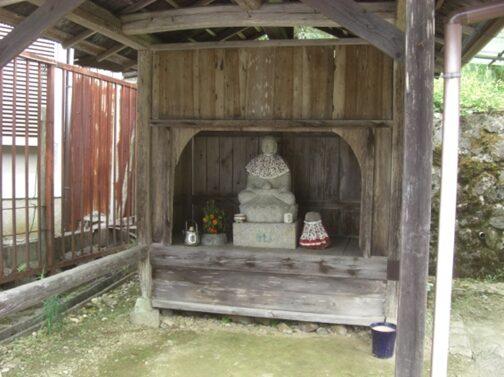

右に 如来仏の祠

その先の静かな山里の道、左の杉坂川も浅く狭くなっています

杉坂川に架かるきんつじ橋を左に渡る

橋より100mほど先で少し広くなった右に 道風神社への参道 への橋が架かります

道風神社

小野道風を祭神とする神社で、道風武大明神ともいう、平安時代中期920年の創建とされる

平安中期の三跡の一人として有名でありまた三筆ともいわれた

府道より朱塗りの思紀見橋を渡り、鳥居を潜って本殿へ

入っていくと少少し広くなっています、明王寺跡 の立札でかつてお寺が建っていたようです

積翠池 この水を汲んで硯の水に用いると書道が上達すると云われている

参道を奥に入っていくと

本殿 小野道風を祀る。道風武大明神ともいい同町の産土神

和香水碑文

杉阪の峰より霊泉が湧きだした。これこそ、神がここに臨まれてその高い徳をほどこされたのである。

これによって、ひでりをおさえ、そこで泉のうねりをうねうねと、いつまでもうねらせて千年の後にまで及んでもその思沢はながながと続いている。諸侯がこの水をくんで、うやうやしく、又ほしいままにしているか、いくらくんでもつきることがなく、万億年さらにその十倍の年までも尽きることがないだろう。 ≪碑文の解釈≫

不動明王を祀る 明王堂

小野道風の廟碑

街道は、神社のすぐ先で道は鋭角に右に折れる、自転車での人が初めて見た

右に折れる所で、左への入る道があるが,クマ出没注意で鎖がされている。そういえば出てきそうな雰囲気。北山は熊が多いと聞いている。この道は氷室神社への道でもある。

鎖までして通行止めで看板も上がっているので無理しない

右に折れるとすぐ先でひだりにカーブ

杉林の古道は素晴らしい、車も通らないし

右下の谷川沿いに綺麗な旧道の跡が残っているようですが、チョットクマが多いというので一人では万一にと考えてみるだけにする。残念だが

素晴らしい見るだけ

右に綺麗な 飲み水と祠が

進んでいきます

ビックリ食事処まだ準備中で休憩できなかった残念、

右にお地蔵さんが祀られている 祠 が有ります

右に古道跡があったようだ 前坂の辺りか

左に大きくカーブする

左にカーブする右に標識

少し先で古道はT字路となり街道は右へ進む 氷室の分かれの辻

前述の道と違って、氷室の分れで⦅寄り道⦆のため、左への道を進むが、氷室神社まで片道1.3㎞道、小一時間かかる前述のクマ出没注意の看板があった左への道が氷室神社へこここここ迂回していた。ここならいい道だから大丈夫だろう。

前述のクマ注意の道は、地図を見るとさらに山深い道で、左の城山(標高479.6m)の麓を抜ける遠回りで、今はもう廃道化しているのだろう

氷室の分かれの辻から今来た道を振り返る

氷室の分かれ、から右に折れた先の道この道は単車のツーリング若者たちがよく走る

氷室神社への左の 氷室道を歩く

左の城山の裾野を通り 小さな峠を越えます

下ると右から鋭角に細い道が合流してくる

小さな里に入る手前右に、燈籠 と林の中に 氷室神社 がある

氷室神社境内及び氷室跡

中世以降、代々主水正を世襲し、宮中で使われる氷のことにたずさわった清原家が氷室や氷、池の守護神として勧請したと伝えられている。

創建年代や沿革に関する詳しいことは不明だが、江戸時代の氷室神社の村の様子は「都名所 図会拾遺」に描かれている。

境内の主な構成は本殿、拝殿、摂社からなる。氷室は氷を保存したところで、冬に氷池でできた氷を保存し、夏に宮中で使用されていました。「日本書紀」仁徳62年条にみえる氷室が文献による初見で、額田大中彦皇子が山中で氷室を発見し、氷を天皇に献上したことが記載されています。この氷室の地は、「延喜式」主水司に記載された山城國愛宕郡の5箇所の氷室のうち「栗栖の氷室」にあたり、本神社の北西方向、ここから杉坂に至る道の北側に現在3基の氷室跡が残っています。

氷室神社の詳しい成立年代や、現存する氷室の時期などについて、不明な点がが多いものの、氷室の遺構と氷室に関係する神社が現存する貴重な史跡であり、地域の歴史上特に価値の高いものです。 (京都市)

氷室神社参道

本殿

拝殿

神社の前を通り氷室の里へ進む

道沿いの

里の道を振り返る、氷室の里は周りを山に囲まれ、人家が数十軒というひっそりした山里

氷室跡への山道

見えてきました 氷室の跡

またまたクマ出没注意の標示、この里に住んでる方はうまくクマと共存しているのだろうか

氷室の跡から神社を左に見てまた戻る

氷室の分かれに戻りスタート、また自転車の方が一人左へ

ここにもクマ出没注意の標示、余程多いのだろう

氷室の別れからの先の道

創業360年の京見峠茶店があり、土曜、日曜、祝日のみ営業している予定だが、改装中か廃業か分からない

もう間もなく京見峠に着く

同時に今まで歩いてきた道は、京都市が整備している京都一周トレイルのロード

右にあるこの道が古道の道だろうか判らない

京見峠(標高446m)

南北朝の動乱を題材とする「太平記」に京中を足下に見下ろせる峠という記述がある。

1336年、都を追われた後醍醐天皇方の兵が足利尊氏らとの洛中合戦にあたり、都へ攻め入るための北の要所として京美見峠に陣をはったとある。北山・東山の諸峰を左右にみて、峠に立てばその名の通り、眼下に船山(五山の送り火・船形)や釈迦谷山(鷹峰)を、遥か前方には京都市中が一望できる。現在は夜景もことのほか美しいとの事です。

標高446mのこの峠を通る道は現在府道31号線という名であるが、現在も京都市内から杉阪や周山街道へ抜ける車が利用している。

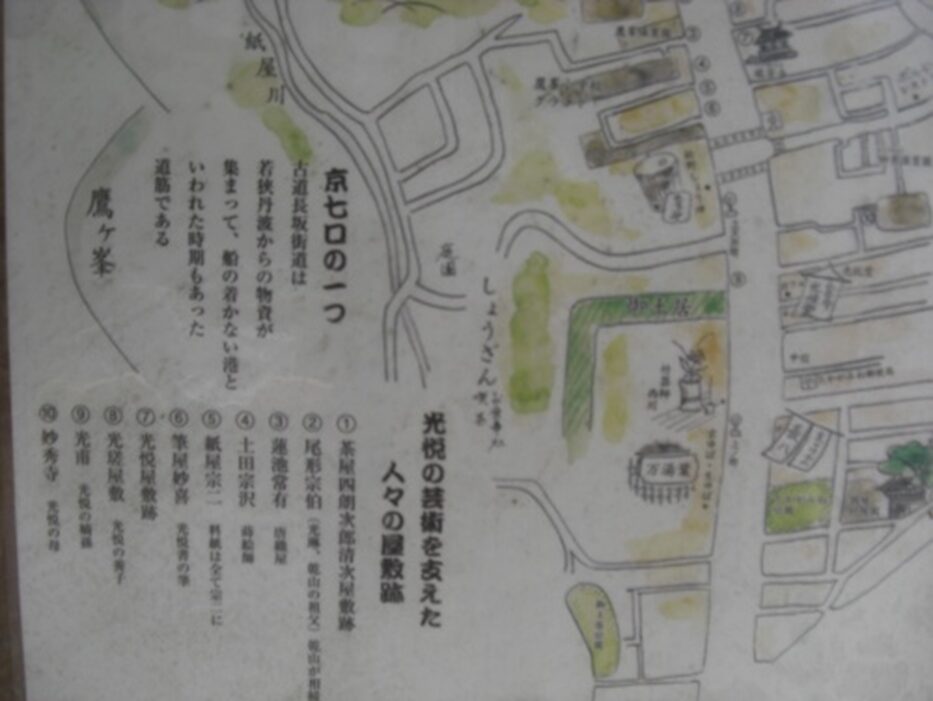

昔は京の七口のひとつ「長坂口」から若狭国など北国や丹波方面とを結び、室町時代には関所もおかれた古くからの要所である。また、峠の大木を山の神としてまつる庶民信仰の重要な役割を果たしたことが伝えられる。

右手には、京都の詩人 島岡剣石がこの峠で詠んだ歌の碑がある。

うつせみの寂しさ故におく山の

辛夷は白く鎮もいて咲く (京都市)

右に お地蔵さんの祠

道が分岐しているので、右の道を下る

素晴らしい樹林の中を下って行きます

緩やかに左に円をかくところ左右に 石仏

舗装された古道をどんどん下っていく

8月の下旬まだまだ残暑が厳しいが、全く厚さを感じさせない

長い下り坂が続く人とも会わない

古道跡の道だろうが、行ってみたいがどうも今日は今までないクマが気になるので調査はやめるが、今回は余り注意書きが多いので足が進まない、でも前述でもあったように綺麗な旧道跡だ

やっと鷹峰の集落に入る

集落の中左に お地蔵さんの祠

京見峠から堂ノ庭町を通り右の道を南下し、鷹峯一の坂(長坂)を下ると鷹峯千束町で道が分岐する、右の川を右にして沿い南下する、西大路通りへ通じる道であるので左の坂道を進む。その左にホテル然林房があり左に折れて西へ道は進み、鷹峯小学校が左側に見えてくる。その先で鷹峯信号交差点に出るので右に折れて千本通りを進む

ホテル然林房の分岐点で、少し右に行ったところに、吟松寺があるので寄ってみる

浄土宗吟松寺

元の分岐点に戻り、左の白い坂道を上る結構きつい

急坂を上ったところで右に、古道長坂道入り口の標示

表示の傍に古道が右にあったのかも、標柱はこの道を指していたのか

その先西へ直線道が続いている

鷹峯小学校の所に戻り手前を右に入ると

日蓮宗光悦寺

1615年、徳川家康よりこの地を与えられた、本阿弥光悦が一族、工匠等と移り住み、芸術郷を築いたところである。光悦は、刀剣鑑定のほか、書、陶芸、絵画、蒔絵などにも優れ、芸術指導者としても活躍した。当寺は、本阿弥家の位牌堂を光悦没後に、本法寺の日慈上人を開山に請じて寺に改めたものである。 (京都市)

光悦町は、東西二百余間、南北七町に一族あわせて55軒。茶屋四郎次郎、尾形光琳、緒方宗柏、紙師宗二、筆屋妙喜をはじめ、刀剣の目利、磨栃、浄拭、茶道、絵画、書道、陶芸、蒔絵など諸道に秀れ、当代一流のものの集う芸術境が出現していた。歩いてみると、落ち着いた雰囲気が漂っている。光悦愛用の薄墨の手洗鉢が残り、臥牛垣の美しい光悦寺や豪商灰屋紹益と名妓吉野太夫ゆかりの常照寺、そして「悟りの窓」「迷いの窓」で名高い源光寺などみる所が多い。

左、鷹峯小学校の隣に 日蓮宗圓成寺

岩戸妙見宮

妙見宮の道を挟んだ向かい(街道右)に 浄土真宗遍迎院

鷹峯交差点で街道は右の千本通りを進むが、少し⦅寄り道⦆で交差点を左斜めのみちを進むと、鷹峯交差点の北にある

曹洞宗源光庵

1346年に大徳寺の第二世・徹翁によって創建された、当初は臨済宗であったが、加賀国大乗寺の卍山道白禅師により1694年再興され曹洞宗に改宗した。本堂には、本尊釈迦牟尼仏及び霊芝観世音像を祀っている。

廊下の天井は、もと伏見城の床板で、1600年の関ヶ原の戦いの前哨戦で落城した時、徳川家康の忠臣・鳥居元忠らが自刃したときの床についた血痕の床を五つの寺院に分けられた。その一部が源光庵に奉納され天井にあげ供養をされました。また、「迷いの窓・悟りの窓」も有名

山門

本堂

鷹峯の交差点、街道は右に折れる

右に折れた先の街道筋

右に折れる前に交差点を左に進み、常照寺へ寄る

寂光山日蓮宗常照寺

1616年本阿弥光悦の土地寄進を受けて、1627年日蓮宗見延山久遠寺二十一世寂照院日乾上人を招じて開創された山城六壇林の一偉観「鷹峰壇林」の旧蹟である。

吉野門と呼ばれる朱塗りの山門は、寛永三名妓天下随一の太夫と謳われた二代目吉野太夫(灰屋紹益の妻)が寄進したものである。境内には本堂を中心に開山堂、鬼子母尊神堂、常富堂、衆妙堂(書院)、梅樹庵(庫裡)などがある。また吉野太夫の墓所や吉野窓を設えた茶席遺芳庵、聚楽亭や、全国でも唯一の帯塚などがある。毎年4月第二日曜日には吉野太夫を偲ぶため「吉野太夫花供養」が行われ、太夫道中や供茶法要、茶会などが催され全国各地からの参詣者で賑わう

全国唯一の 帯塚

昭和44年5月に建立 塚石は四国吉野川の自然石で帯状をなし、重さ六トン。毎年5月帯の時代風俗行列や帯供養が行われる

二代目吉野太夫が寄進した 山門

本堂

本堂前の庭

名妓 吉野太夫の墓

西国の武士、松田某の娘、故あって後、京都島原の天下の名妓として才色兼備を謳われた二代目吉野太夫なる。本阿弥光悦の縁故により日乾上人に帰依し、寛永5年23歳の時自らの巨財を投じて朱塗りの山門を寄進したのが今も残る吉野門である。吉野は、和歌、連歌、俳句、書、茶湯、香道、音曲、囲碁、双六と諸芸に秀で、その美貌は唐の国にまで知れたという。夫の豪商灰屋紹益も文学、趣味の豊かな粋人で二人のロマンスは後世演劇、歌舞伎に戯曲家されて有名である。吉野は寛永二十年八月二十五日三十八歳で病没した。

鷹峯の交差点に戻り、千本通りを南へ進むほぼ真っ直ぐの道

左に 瑞芳寺

御土居餅光悦堂の羽二重餅の老舗 松野醤油の圧倒される老舗の店構え

右に 御土居跡

御土居は豊臣秀吉が、京都の都市を外敵の来襲に備える防塁と、鴨川の氾濫から市街地を守る堤防として1591年多くの経費と労力を費やし築いた土塁であう。

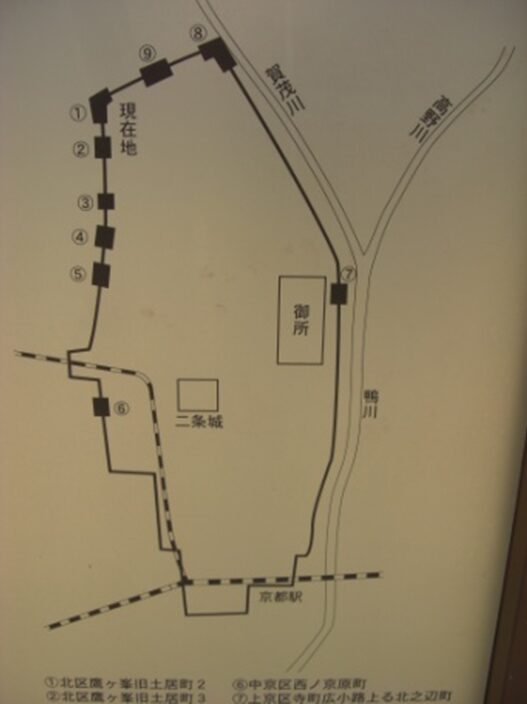

台形の土塁と堀(堀の一部は川を利用)からなり、その延長は22.5㎞に及び、東は鴨川、北は鷹ヶ峯、西は紙屋川、南は九条あたりに沿って築かれました。土塁の内側を洛中、外側を洛外と呼び、要所には七口を設け出入り口としました。多数の人々を動員して築いた御土居であったが、江戸時代になると一部堤防となった部分がありますが、やがて次々壊され北辺を中心に部分的に残存するのみとなりました。ここ鷹ヶ峯に残る御土居は、北西隅にあたる重要な部分であります。市内に残る、他の八箇所とともに、国の史跡に指定されています

その先左に続けて 祠

虫籠窓の旧家や由緒ありそうな店が散見される

更に真っ直ぐ進んでいきます左にセブンイレブンと公園を見てその先で

左斜め後ろから北山通り、右から今宮通り、真っ直ぐが千本通りの交差点にでます

この辺りにかつて 京七口の一つ長坂口があった

交差点の左南に府立盲学校幼少中等部、千本通りを挟んだ右には佛教大学があります

この交差点で 長坂越街道完歩

コメント