2012年9月16日

京都御所堺町御門~雲ヶ畑岩屋橋

淀屋橋、京阪で丸太町駅へ行って、京都御所堺町御門まで暫く歩き、御所を8時スタートする。

行きは下賀茂神社~上賀茂神社の通る旧道を歩き、御園橋で賀茂川沿いに来た本来の賀茂街道と合流して雲ヶ畑岩屋橋まで歩く。そこから1km山道を上り志明院まで歩く。帰りは、1日2本の3時10分のバスで(午後も1本しかバスがでない)上賀茂神社まで乗り、そこから賀茂街道本来の賀茂川沿いの右岸の旧道を葵橋まで下る。近くの京阪出町柳駅から帰宅に向かう。

京都御所 8時スタート

出町柳駅到着 16時50分

46.486歩 20.96km 2.96kl

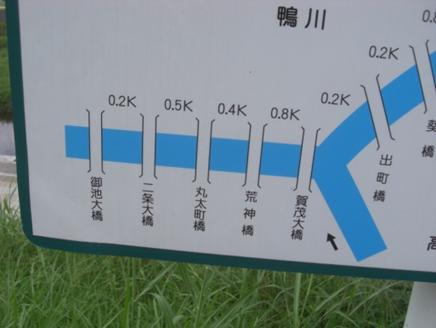

賀茂街道は、京都市街地から北に流れている鴨川が出町柳駅近くで高野川と賀茂川に分かれる。高野川に架かるのが出合橋で北東に分かれ、賀茂川に架かるのが出町橋で北に流れる。

すぐ北に葵橋が架かる、賀茂川を登り途中、下鴨神社・上賀茂神社を通り高橋への街道である。その先賀茂川の上流を上り、岩屋橋まで進むことにする。その先に桟敷ヶ岳(896m)が聳えているが、時間的にも無理出合いまた一人歩きでは道不案内でもあるので、岩屋橋の先の志明院まで歩く。

京都御所内

堺町御門を今回の起点とする

1863年(文久3年)8月18日、孝明天皇・中川宮・公武合体派の公家・会津・薩摩藩らは、三条実美ら激派の公卿七人と尊皇攘夷派の中心である長州藩を京都から追放する政変を起こしました。堺町御門警備担当の長州藩が御門に集結した時、門は会津・薩摩藩兵で固められ、門内に入ることは許されませんでした。政変の結果、長州藩兵は京都から追放され、激派の公卿七人も長州に逃げ落ち、京都では一時的に公武合体体制が成立しました

堺町御門の南を東西に走る、丸太町通りを京阪丸太町駅方向(東)へ進む

寺町通り交差点を過ぎた右に建つ 下御霊神社

本殿は1791年に仮皇居の内侍所を移建したもので、表門は、旧建礼門を移したものといわれる

拝殿

本殿

広い河原町丸太町交差点を左に折れる

左に折れて川原通を北上する

すぐ右に 祠

荒神口通りの荒神口交差点を越える

右に府立医大の府立医大病院前の交差点に出る。ここで真っ直ぐ進むのだが、左に少し⦅寄り道⦆をする

京都御所の 清和院御門

河原町通りより一筋西側の御所に沿っての寺町通りを北へ進む(街道でないが)

門より少し北に 梨木神社

明治18年創建旧茶室は、御所の賢所の神せん殿を改装したもの。手水舎の井戸「染井」の水は京の三名水の一つ。また萩の名所と知られ、毎年9月「萩まつり」で多くの参詣者で賑わう

神社の前道を挟んだ向かいに 廬山寺

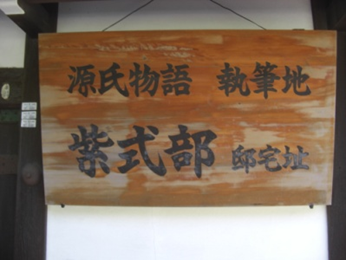

豊臣秀吉の時代にこの地に移されたもので、もとは938年慈恵大師が船岡山南麓に開いたのが始め。紫式部邸の位置がここと推定されている。ここで「源氏物語」や「紫式部日記」が執筆されたという説がある。平安時代の貴族邸を模した庭には紫式部邸宅跡の顕彰碑が立つ。

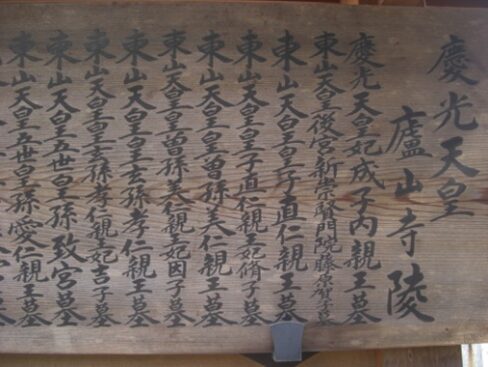

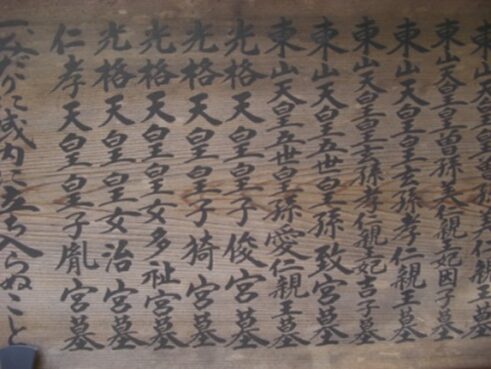

慶光天皇廬山寺陵をはじめ皇族の陵墓が多く残る、公家の墓も多い。また秀吉が築いた御土居が境内東端に残る

仁孝天皇皇子・孝明天皇皇女の墓

境内の 紫式部の歌碑

めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に

雲がくれにし夜半の月かな

廬山寺の北隣に 浄土宗清浄華院 贈従一位山科言継公墓所

さらにその北隣に 本禅寺

京都の町を歩くと神社仏閣等の史跡が多いので、肝心の街道歩きが前に進まないのでこの辺で置いておく

どちらでもでもいいのだが西側の鴨川に沿った河原町通りにでないで、そのまま寺町通りを北に進んだ。北へ進んできた寺町通りを進みました

交差点の右角に小さな 祠

東西に通る今出川通りの交差点にでました。ここの交差点を右に折れます

正面に 道標 があります

大きな道標です

今出川通りの東への一筋目の交差点で河原町通りと交差する河原町今出川交差点にでます。右から北への道が街道です。左に折れて北に進みます

交差点を真っ直ぐ行くと鴨川に架かる賀茂大橋で渡りません

鴨川に架かる賀茂大橋

東に比叡山の勇姿

賀茂大橋の手前右に 了徳寺

元の河原町今出川交差点に戻り北に河原町通りを少し進む。

本来の賀茂街道は交差点を右に折れず真っ直ぐ進み、賀茂川の左岸を川に沿って北に進んでいたが、往路は下鴨神社や上賀茂神社へ寄りたいので、賀茂川の東側の街筋をくねりながら歩き、

復路は本来の賀茂街道を下ってくることにした

一つ目に信号交差点を右に曲がると

賀茂川に架かる出町橋があり、更に進むと高野川に架かる河合橋を渡ると出町柳駅へ行くが、

賀茂街道は橋を渡らないで、賀茂川に沿って北へ

北へ200m程進むと河原町通りの終わりとなり、右の鴨川に架かる葵橋の西詰交差点に出る

賀茂川に架かる葵橋を渡りました。賀茂街道は橋を渡らず川沿いに左に折れるが

葵橋西詰交差点の左角に立つ、上賀茂神社参道の立て看板

葵橋

葵橋より北と南の賀茂川の北

南 どんよりとした曇り空

葵橋東詰を左に折れたところで右への広い道を進む。左に川沿いの道は下鴨西通り

少し先の信号交差点の右前方が 糺の森

糺の森の南の入り口に 河合神社 女性守護 日本第一美麗神

糺の森(ただすのもり)千年の姿を留める社殿群

賀茂川と高野川の三角洲に広がる広大な森で、下鴨神社が鎮座する。ムクノキ・ナラ・ケヤ キ・クスノキ・シイ等40種類以上で4700本以上、内樹齢200~600年の巨木が600鬱蒼とした木々の茂る森。当時森は約150万坪であったが、現在はその40分の1の規模になっている。森の中に入るとまず河合神社が目に飛び込む、「方丈記」の著者、当社の禰宜の子であった鴨長明ゆかりの社である

石川や 瀬見の小川の 清ければ

月も流れを たずねてそすむ (古今和歌集)

鴨長明の方丈 河合神社に復元された、長明が日野に結んだ簡素な方丈の庵、方丈とは一丈(約3m)四方の広さ

本殿

六社 衣食住の守護神で諏訪社・みち社・稲荷社・竈神・印社・由木社

河合神社を抜け、糺すの森を北へ 下鴨神社 の参道を進む

長い参道

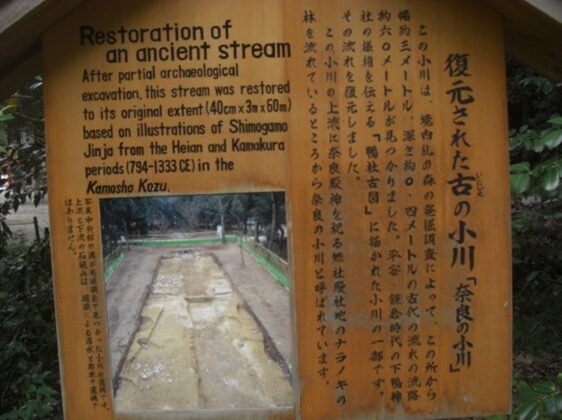

境内、糺の森の発掘調査により発見され、復元された古の小川「奈良の小川」と呼ばれている

御手洗・直澄

古代から糺の森は清水の湧くところ、鴨川の水源の神地として信仰されてきました。現在もなお森地中深くから豊かな湧き水が歴史を伝えている。御手洗は御祭神の神話伝承にちなむ舟形磐座石です

国家「君が代」にうたわれた「さざれ石」

南口の鳥居の先に 下賀茂神社の 楼門(重文)高さ13m

舞殿(重文)寛永5年(1628)橋殿・細殿・楼門などと道営された、葵祭のとき、日本最古の歌舞である「東遊」の舞が奉納されている

御手洗川

君がため御手洗川を若水に

むすぶや千代の初めなるらむ (後撰和歌集)

輪橋と光琳の梅 尾形光琳がこの辺りを描いた「紅白梅図屏風」(国宝)

言社(重文)

千史の守護神を祀る社。7棟の建物はすべて三間社流造。商売繁盛や長寿願の社として知られる

下鴨神社の境内もとても回り切れない、一部見学お参りして次に進みます

下鴨神社本殿でお参りを済ませ、神社西口へ下鴨本通を渡り、下鴨中通りを北に

街道沿いの右に 子安延命地蔵尊

やはり京都らしい街並みが続く

お地蔵さんの 祠

一本松を過ぎて暫く歩くと二本松の5差路の交差点に出る。正面の木の左側の細い道を進む

その交差点の分岐する角に 二本松の石標 が立つ

細い道を少し進むと北大路通りに出ます

北大路通り

少し右の信号の横断歩道を渡り、正面のビルの建物の間の細い道を入る

左に 祠二つ 並んでいる

祠の前の道を進む

その先で道は、府立大学により消失している、かつては上賀茂神社への道として真っ直ぐ進んでいた。府立大学の北側は府立植物園で旧道は無くなっている。

止む得ず突当りを左に折れる

右に府立大学のグランドに沿って進むと

鴨川の堤に出るので、右に折れて鴨川の東側の堤を少し進む、右に府立大のグランド堤から少し南の北大路橋を見る

府立大のグランドが過ぎると、右に続いて広大な府立植物園となる。上賀茂神社への旧道は消失しているので園と賀茂川の間の歩道を進む。 園内を通ってもいいのだが有料なのでやめた

間の歩道はなかなか雰囲気の良い道で、「なからぎの道」と標柱に示されている

京都府立植物園賀茂川に隣接した、約7万2600坪の広大な敷地、園内の庭園や花壇の背景には、比叡山や北山の峰々が広がる。洛北の自然の中にある憩いの場である

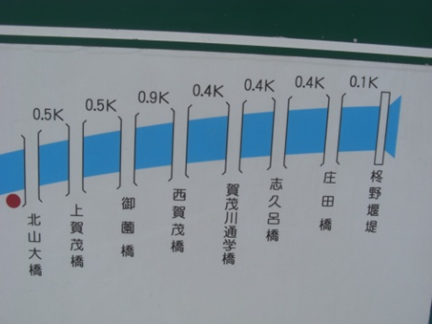

左前に賀茂川に架かる北山大橋が見える

植物園の北側は北山通り

半木の道の自然石

植物園内に入らなかったので園内にある、半木神社へは寄れなかった。かつてはな「かれ木のもり」として文献に載っている。神社は下鴨神社から上賀茂神社への旧道の途中にあったものと思われるが、府立大や植物園で失われている。北山通りの北山橋の二筋東側に北西に進む先ほど府大に突き当たった道がここで復活する

北山大橋の東詰から半木の道を振り返る。右鴨川、左植物園

旧道を入らず間違って川沿いを進んでしまった

左に上賀茂橋が見える

橋のすぐ先で右に折れた上賀茂菖蒲園町あたりは、300年の伝統を受け継ぐ「上賀茂のすぐき漬」のすぐき菜で知られている

社家

賀茂川の東、明神川のほとりに、賀茂氏の一族たちが暮らした社家町。上賀茂神社の境内を流れる、ならの小川は、境内を出ると明神川となり、藤の木通りに沿って東へと流れる。川沿いの町は、土塀に囲まれた社家の屋敷が並ぶ、かつてここは、上賀茂神社に代々奉仕し、祭儀の伝統を守り続けた神官たちが暮らした。賀茂社の社家は、平安遷都以前から山城国北部を治めていた豪族、賀茂氏の末裔が多く、下鴨では鴨姓、上賀茂では賀茂姓を名のった。明神川沿いに今も約300mにわたって「社家」が連なる。社家とは、世襲された神職の家筋で「社家町」を形成した。葵祭りを守ったのも、社家の人たちであった、応仁の乱後、葵祭の行列も200年途絶えたが、社での祭儀は、社家の努力で途切れることなく続けられた。元禄7年(1694)路頭の儀が復活、社家町は300近い屋敷があった、明治維新後に神職の世襲制度が廃止されると、伝統的な社家の屋敷が減り、現在30軒足らずになっている。しかし現在も残っている社家の人々が中心となって伝統行事と神社を支えている。

ここで道を少し東にとり大田神社に寄る

大田神社

葵祭の頃、満開の杜若に彩られる山麓の古社。上賀茂神社凌ぐ歴史を持つ神社

石段の上に建つ 拝殿

参道東側に広がる「大田ノ沢」の杜若の群落は、平安時代から知られ国の天然記念物に指定されている。一万年以上前の湿原の名残といわれている

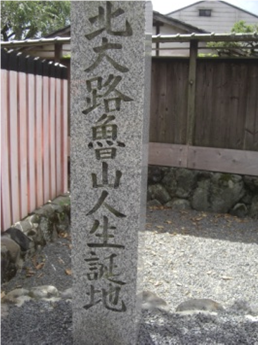

大田神社前に 北大路魯山人生誕地の碑

先ほどの所の元に戻り西へ

上賀茂伝統的建造物群保存地区

このあたりは、室町時代から上賀茂神社の社家の町として形成された。明神川に架かる土橋、川沿いの土塀や門、独特の素飾り持った社家、土塀越しの庭の緑、これらが一体となって貴重な社家の景観を昭和63年に保存地区として指定

真っ直ぐは先ほどよった大田神社への道、木の向こう側が出てきた道

岩佐家、井関家、西村家(旧錦部家)始め明神川沿いの家々

明神川に沿って進むと正面に上賀茂神社の森が見えて来た

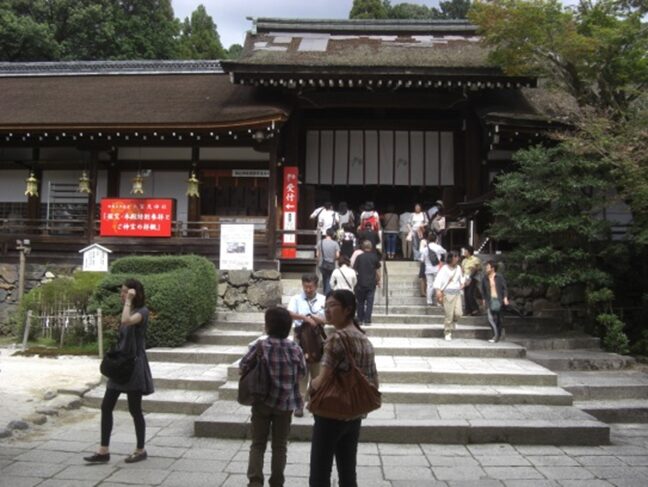

やがて上賀茂神社前に着く

社家町方向を振り返る

一の鳥居 を潜り広大な神社の境内の参道を進む

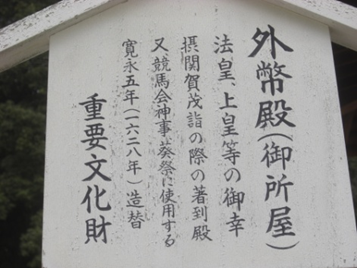

一の鳥居と二の鳥居の間にある 外幣殿(重文)

二の鳥居

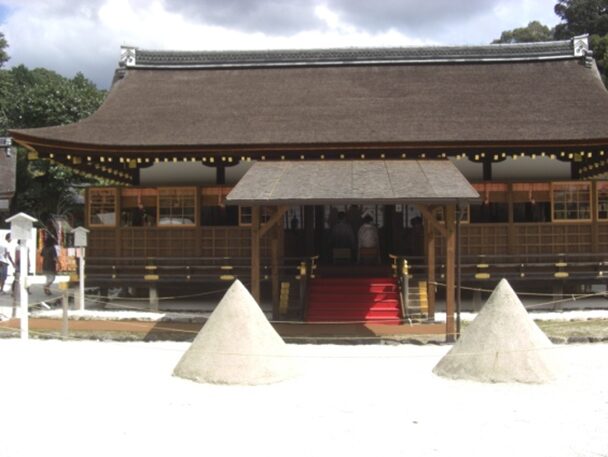

立砂と細殿(重文)

正月の門松の起源ともいわれる、かつては天皇や上皇、斎王のみが昇殿を許された格式の高い殿舎であった

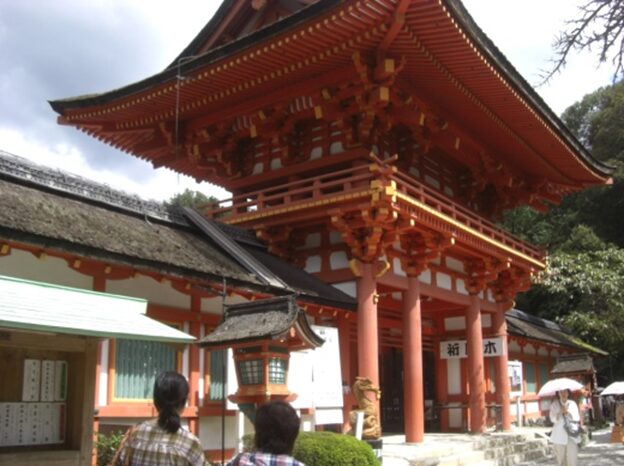

楼門(重文)

御物忌川の前に聳え建つ丹塗りの楼門、入母屋造り、檜皮葺で、東西に回廊をもつ

本殿と権殿(国宝)

本殿右奥、権殿左 檜皮葺の屋根を前面に長く葺いた三間社流造

片岡橋(重文)

唐破風屋根をもつ木橋

玉橋(重文)

御物忌川に架かる木造りの反り橋、神事の際に神職が渡る橋で一般人は渡れない

下鴨神社と同様他にも沢山の貴重な建物があるが、時間的に本来の街道歩きの時間が無くなるのでこの辺で切り上げ街道に戻る。上賀茂神社国宝2棟、重文34棟

上賀茂神社の門前に出ると神馬堂上賀茂神社前の名物焼き餅の店

賀茂川に架かる御園橋を渡り右(北)に折れ、賀茂川の西側を北に進む。ここからは賀茂街道を右に鴨川沿いに進む

川沿いの真っ直ぐな単調な道だが、比較的車も少なく歩道もあるので歩きやすい

西賀茂橋、賀茂川通学橋を右に見て

次いで志久呂橋を右に見て進む、とにかく間直ぐで長い

続いて庄田橋を右に

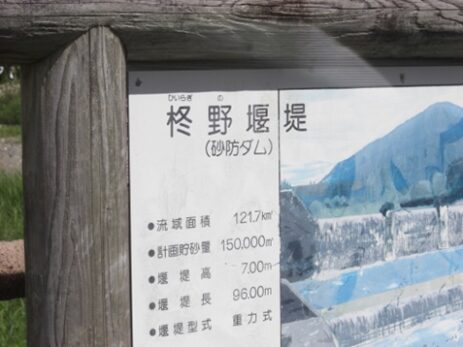

庄田橋のすぐ上流に、柊野堰堤となる

かなり賀茂川に沿って上流まで来て、北山が迫ってきた

右に賀茂川に架かる高橋が見える

右に賀茂川に架かる 高橋 が見える。賀茂街道の終点は高橋となっている

この先は、禁裏御所の御用川であった雲ヶ畑川(賀茂川)沿いに山中へと進む。

上賀茂神社から北へ約12km、雲ヶ畑川流域の緑豊かな渓谷に開けた山里、雲ヶ畑は、賀茂祭りで使われる二葉葵の採取地で、丹波などに続く道が通る山間の道であった。また雲ヶ畑一帯の杉や檜などの樹林に恵まれた地域で平安京造営の際の用材を提供して以来、明治維新まで皇室と深い関係を保ってきた。

また雲ヶ畑には文徳天皇の不遇の皇子、惟喬親王にまつわる話が残る。また雲ヶ畑の北、賀茂川の源流の一つ桟敷ヶ岳(標高896m)が聳えたつ。とにかく桟敷ヶ岳まではいけないまでも、雲ヶ畑までは行ってみることとした

賀茂街道の終点、高橋を右に見て更に賀茂川沿いに北の山深く入っていく。右に京産大の総合グランドをみながら、右に大きくカーブし更に左にカーブしながら進む

いいにしえ古道口は見落としたが、この辺りから左への急坂の「車坂」を登り、萬樹峠を越え早刈谷を下って市ノ瀬へでる、そして雲ヶ畑道を通っていた。この車坂は十三石山の西側を巻く想像を超える荷物運搬等には難渋したと言われている、その後今の道に変化してきた

道はこの先で鞍馬川との合流点に差し掛かり、右の十三石橋を渡って広い道が分岐する、鞍馬川沿いに東に進めば、叡山電鉄の市原への道、鞍馬・貴船へ抜ける道

右への分岐道を振り返る向って左に行けば市原

十三石橋を右に見て直進しすすむと、山幸橋を渡り川の東側(左岸)を進むことになる

ここまで来ると、賀茂川の流れも全く様相が変わる

車が少なく快適な道、時折サイクリングの若者が走るだけで歩いているのは私一人

曲がりくねりながらどんどん山深く入る

前に人がいるようだ

東海自然歩道の 道標があり、夜泣き峠への道が右に川に架かる木橋を渡り分かれて登っていく

分岐点の案内板 目的の雲ヶ畑まで4.3㎞ある

右に分岐する二ノ瀬へ行く夜泣き峠への山道 東海自然歩道

左の分岐する 十三石山(標高495.3m)

右から大きな岩がせり出している「大岩」の裾を進む

さらに山裾に沿って奥地へ

水遊びに来てか楽しんでいる対岸は「蛍谷キャンプ場」で土砂が堆積した「砂ヶ瀬」である

深山渓谷の景色

舗装された道で車も少ないので助かります、ゆっくり綺麗な空気に満喫できる

道は曲がりくねりながら、西南西に向かい、「大曲」を過ぎると、暫くして市ノ瀬の民家が見えてる。

いにしえの道であった高橋を過ぎたところで左の車坂の山道に入り十三石山の西側の萬樹峠を越えている古道を後で資料を見ると丁度先ほどの大岩から左(西)十三石山の西側を迂回している山の中。想像しただけでも大変であったことだろうと思う。道の状況が分からないから一人では無理と思うが、若し行けるものなら行ってみたいと興味が湧く。

雲ヶ畑の集落入口に入った。左の道が 萬樹峠 を越えてきた道

雲ヶ畑中津川町雲ヶ畑は中津川、中畑、出谷の畑三村からなる。今でこそ町に車で一気にいけるが、往時は大変だったことだろう

民家がなくなるがすぐまた集落に入る

中津川の出合橋を渡る。右に中津川の谷川が山の上流より合流してくる

出合橋を渡り少し進む

中畑バス停北の石段を上ると、惟喬親王閑居の高雲の宮跡で、現在無住の高雲禅寺失意の心を紛らわせ書写した大般若経「惟喬般若」は六万巻に及ぶという

高雲禅寺の前の道

臨済宗 高雲禅寺

文徳天皇の第一皇子惟高親王が閑居された高宮の宮跡と伝えられ、869年、親王はここで落飾され、宮を改め当寺を創建したと言われる。

創建当時は、真言宗の祈祷所として栄え、祈祷を行う際にh、村役人をはじめ里人が集まり、謡曲の「田村」を奉納したり、寺に柩を近づけないなどの風習があったと伝えられている。

寺宝には、惟高親王が書写したといわれる大般若経説相図や859~877年にかけた作の薬師如来像、山越如来像などがある。また、当寺のある中畑町及び出合町では、毎年8月24日の、愛宕山への献火行事として「松上げ」の行事が執り行われている

石段の袂の お地蔵さん

親王へ 火の文字今も 里の盆 香澄

無住の 高雲寺

左に 雲ヶ畑小学校

右に 庚申社

小学校の前の道を振り返る

右に案内板 結構沢山の民家があります

中畑町に入り右に、式内社巌島神社

神社を更に進む

白梅橋を渡る

白梅橋を越えると 持越峠(標高約394m)への道が左に分岐する

峠の名は雲ヶ畑が都の水源地で御所の飲料水ともなるため死者はこの地に葬らず、山の向こうの真弓へ持越して火葬したことからの命名と伝わる。

左に分かれ賀茂川を渡り持越峠への道

更に左に賀茂川に沿って奥地へ、民家が途切れます

右に福蔵院、その前にある 祠

浄土宗福蔵院 観音堂

浄土宗福蔵院

792年最澄の門弟空忍が堂宇を建立したのが始まりで、比叡山三千坊の一つに数えられた。

1473年将軍足利義尚の命により浄土宗に改められた。現在の本堂は、1854年に再建された、堂内には本尊阿弥陀如来像を祀る。

また観音堂には、もと石清水八幡宮の豊蔵坊にあった秀吉の守護仏と伝えられる十一面観音像を安置している。境内には、南殿と呼ばれる老桜がある。これは、紫宸殿の南庭にあった桜の実を後醍醐天皇から下賜され育てられたものといわれる。歴史の古いお寺

本堂

福蔵院の前の道を振り返る

福蔵院の少し先へ

出谷町に入り広場になっている

道と貴船川が分岐している、右へ行くと祖父谷川に沿って桟敷ヶ嶽への道。そして山国小塩に至る。親王が都を懐かしみ山頂に桟敷をつくって眺めたことからその名が付けられたという。

白雲の絶えずたなびく峰にだに住めばすみぬる世にこそありけり 古今和歌集

左の道は、岩屋橋を渡り雲ヶ畑岩屋川に沿って1㎞上っていくと志明院への道。山岳信仰修験者の霊場として、巨岩、奇石、洞窟、飛瀑などの静寂が残る岩屋山金剛峯寺。650年役行者による創建といわれる。不動明王を祀るので世に岩屋不動と称する志明院。

本堂背後の山腹にある巨大な「護摩洞窟」。4月下旬のシャクナゲの時期に訪れるのがいい

左の岩屋橋を渡り進む、その橋の袂に道標がある 分岐していおり、右に行くと祖父谷川沿いに桟敷嶽、約3㎞余り(標高895.9㎡)、惟喬親王が高楼を作り都の眺望を眺めたという。更に山国小塩へ至る。

親王が山頂に桟敷をつくって眺められたのでその名がついたと伝わる。幽遠ののこの地で晩年を過ごした親王の歌 白雲の絶えずたなびく峰にだに住めば住みぬる世にこそありけり

道標 「右 丹波道 左 岩屋山不動是より十二丁」

惟喬神社

岩屋橋を渡るとすぐ右手に、親王が寵愛したタカ、雌鳥の遺骸を埋めたという伝承から雌鳥社の名もある惟喬神社がある

更に岩屋橋より約1㎞岩屋川に沿って北に上っていく

道は思っていた以上によく舗装もされている。時期は九月紅葉にはまだ少し早い、現在と違って熊に注意するも多分この辺りには熊野食べ物が豊富にあり人の姿を見たら逃げるようです

車でこれるようですが、途中の道筋をゆっくり見ながら歩く楽しみを分からないだろう

何台かの車が駐車しています

岩屋山志明院 に着きました

鴨川の水源をなし、広大な森林を有志し夏なお涼しい霊場でいにしえの歴史を物語るお寺。頂上付近の石楠花の林、秋の紅葉、冬の樹氷が有名。

650年役の行者が草創する。829年弘法大師が、淳和天皇の御教願により再興。本尊不動明王は天皇の勅願により弘法大師の作といわれる。根本中院本尊眼力不動明王は宇多天皇の勅願により菅原道真の一刀三礼の彫刻で皇室の御崇敬深く、日本最古不動明王顕現の神秘霊峯である。1831年失火により山門を除く殆どが焼失したが、幸い本尊不動明王は災禍を免れた。その後、信者により徐々に復興された

楼門 「岩屋山」の額は小野道風の筆

本堂 への石段の参道

残念ながら一日数本のバスしかなく時間がなかったのでゆっくり他を見学できなかった

元の岩屋橋に戻り、少し右の桟敷ヶ岳への道を歩く

桟敷ヶ岳への登山入口で分岐して右に入る

ここで 賀茂街道とその延長 雲け畑までの古道 は終了する、バス停は岩屋橋の所だから戻る

岩屋橋のバス停の傍のこのような山深いところに、料理旅館洛雲荘

川沿い崖にそった旅館

ここからバスで上賀茂神社の御園橋まで戻る。御園橋から賀茂川の右岸(西側)である賀茂街道を出町柳駅まで歩く。タイミングよくバス15時10分があった。この後はバスの便がない

鴨川に架かる御園橋西詰より南方向を遠望する

鴨川の堤防道を進む

左に見える比叡山

右に 御土居跡

景色を見ながら川沿いの賀茂街道を南へ

鴨川の河川

上賀茂橋を左に見る

北山大橋を左に見る

出雲路鞍馬口の 道標 出雲路橋を左に見る

出雲路橋を左に渡れば下鴨神社

更に南へ

左に葵橋

葵橋の西詰

葵橋を左に見て、その南の出町柳橋の西詰で今回の賀茂街道を完全完歩とする。

出町橋の西詰に 妙音弁財天

今日の街道歩きも無事終えたことを報告して終わります

出町橋

出町橋よりの遠望

京阪出町柳駅より帰宅

賀茂街道 完歩

コメント