2022年12月19日

山口駅バス・・萩市駅へ・・長門市駅へ==JR長門湯本駅~大寧寺~長門湯本駅==長門駅~仙崎の史跡・・タクシーで長門三隅の村田清風旧跡~長門三隅駅==萩駅

昨日山口市内を一日かけ史跡回りも終了。本日はすでに萩往還の佐々並まで歩いているので、山口からバスで佐々並まで行って、萩まで完歩する予定であったが。朝から非常に寒く昨夜雨が降ったのか道が濡れている。昨夜ホテルのテレビを見ていると、非常に強い寒波が北陸や西日本を覆っているとの天気予報。

雨は仕方がないと山口駅9時33分発の佐々並経由萩行きに乗るべく山口駅へ。萩からのバスが到着、再度萩に引き返すようで運転手さんは同じ人、佐々並までというと萩往還を歩かれるなら無理ですと、考えられないが山道に入ると雪が積もり、まして往還は石畳道もあり凍てついているからお勧めしませんとの事。

止む得ず事故でも起こすといけないので佐々並からの往還歩きは諦め、今晩から3日間萩のホテル予約しているので、今日は萩まで行って、明日天候回復を待って佐々並から歩こうと変更、バスで萩まで。

JR山口駅

JR山口駅前、曇ってはいるが雪は降っていなく想像できないが

バスは帝国の9時33分山口駅前を出発、暫く走り萩市街地を抜け山手に入ると一気に吹雪の様相、

さすがバスの運転手さんも驚いていた、まさかここまで雪が降るとはと、一面真っ白です、これでは萩往還の山の中歩けないどころか、よくバスが通行止めにならなくてよかった

バスの前面の写真

凄い運転手さんも怖怖いだろうな

萩市に入ると雪も嘘のように積もっていない。

バスは東萩駅についたのが10時30分、雪が全くないが止む無く変更。

バスに乗り換えて長門市駅へ行きます。長門市駅からJR美弥線で1駅の長門湯本駅へ

【長門市】へ

人気のない長門湯本駅、長門市駅からは一両列車です

長門湯本駅より15分ほど歩いて、大内氏滅亡の地 大寧寺へ行く。萩往還の歩く機会に是非行きたかった史跡

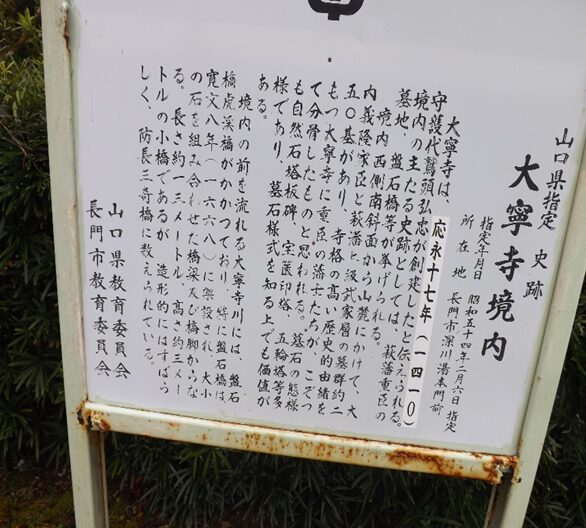

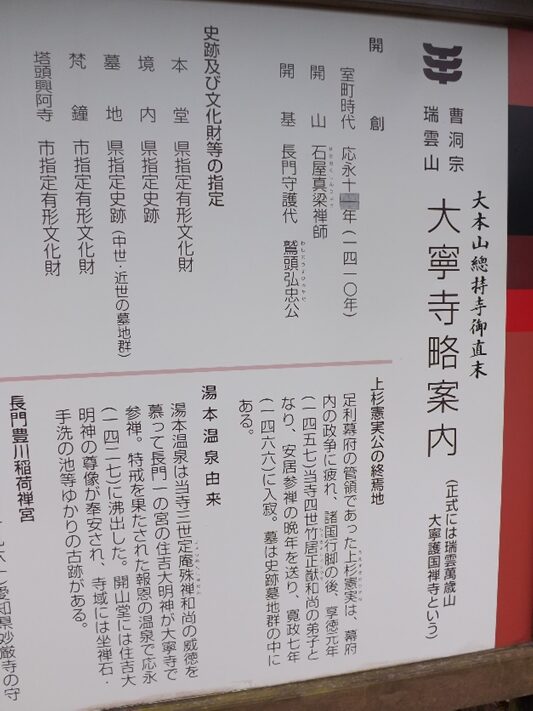

曹洞宗瑞雲萬歳山 大寧護国禅寺

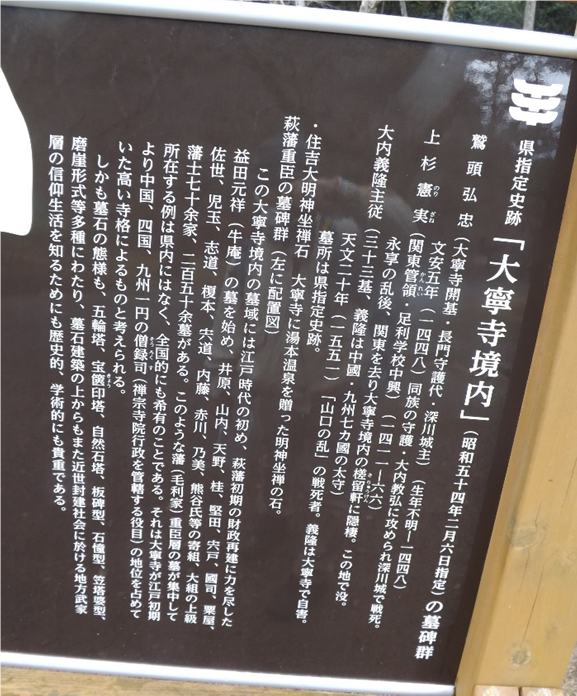

曹洞宗屈指の名刹で西の高野と言われるほど隆盛を誇る。室町時代1410年大内氏の親族、長門守護代 鷲頭弘忠創建。関東官領上杉憲実はこの寺で晩年過ごし、文正元年(1466)にここで病死。

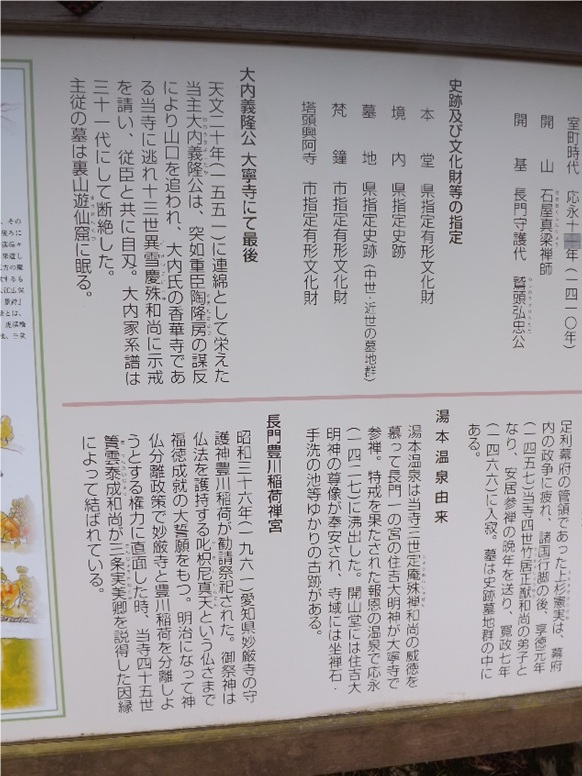

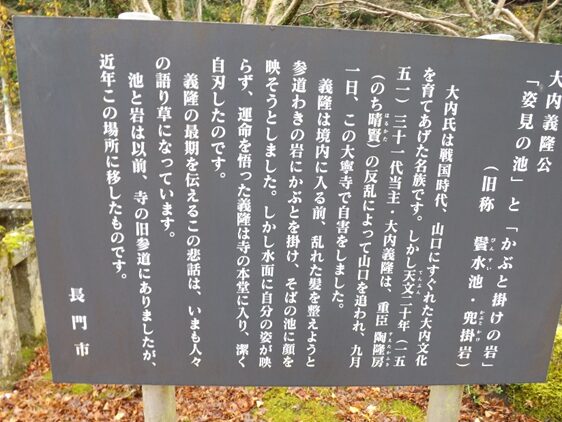

天文20年(1551)の大内義隆が家臣陶隆房の謀反により、山口を脱出この寺にて自刃し寺も焼失した。

その後毛利氏の庇護を受け再建。

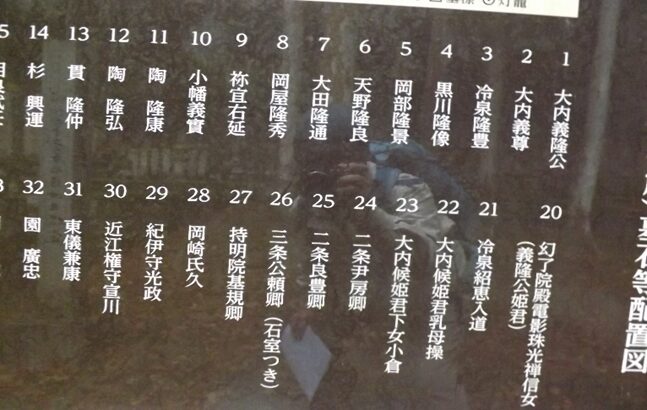

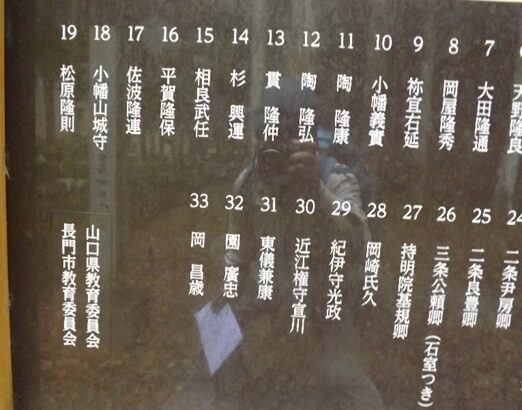

境内には多くの墓や碑が存在する、主な墓

鷲頭弘忠の墓:室町時代の武将で大内氏の士族、大寧寺創建

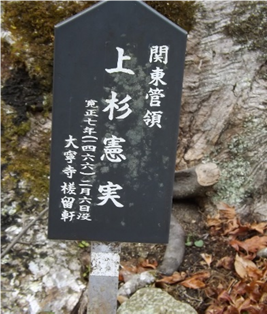

上杉憲実の墓:関東管領

三条公頼の墓

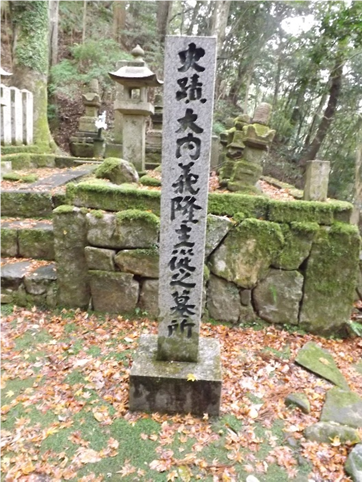

大内義隆の墓

大内義隆主従の墓

萩藩重臣墓碑群

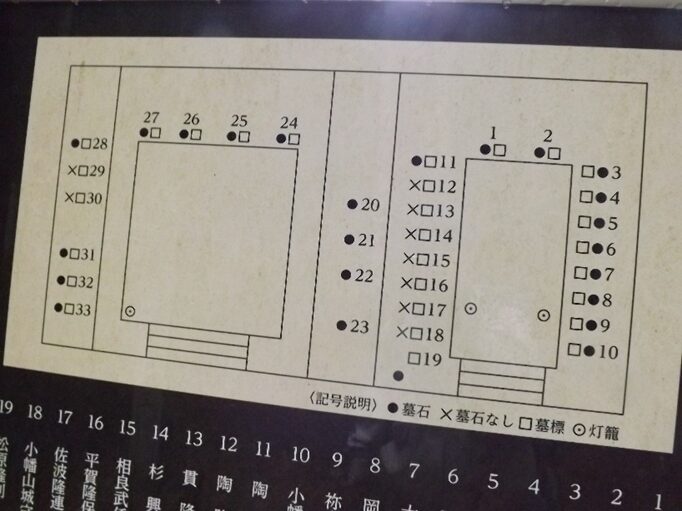

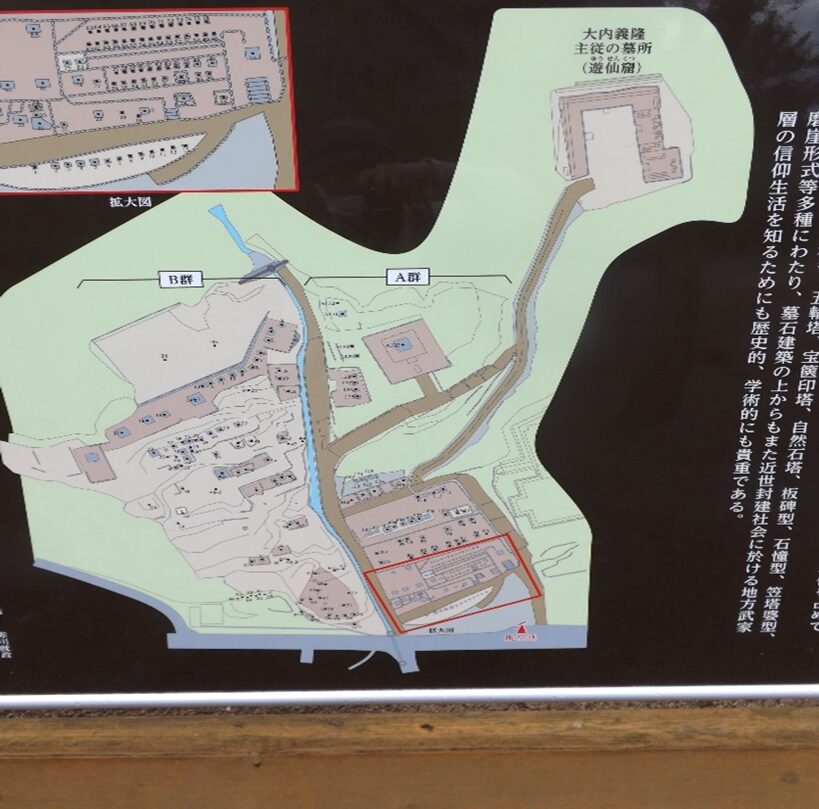

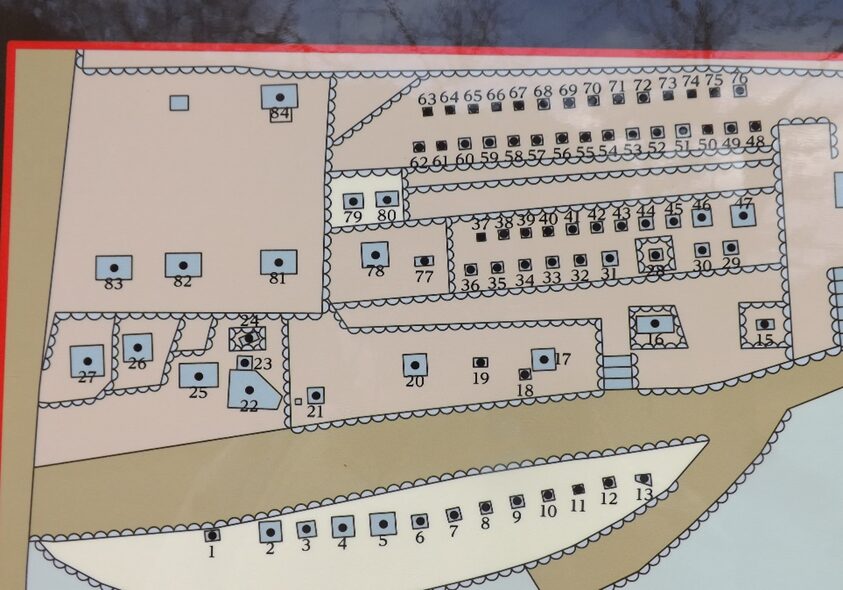

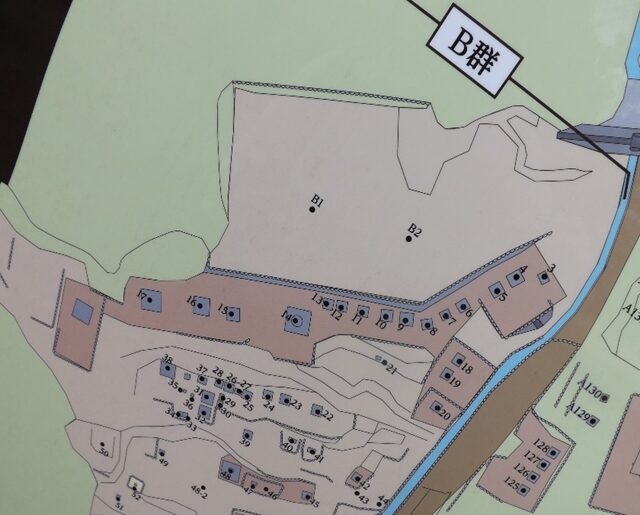

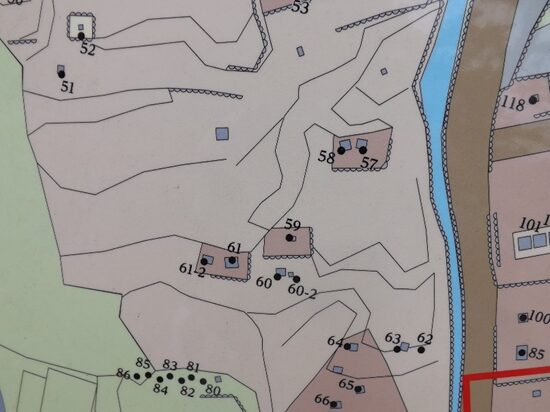

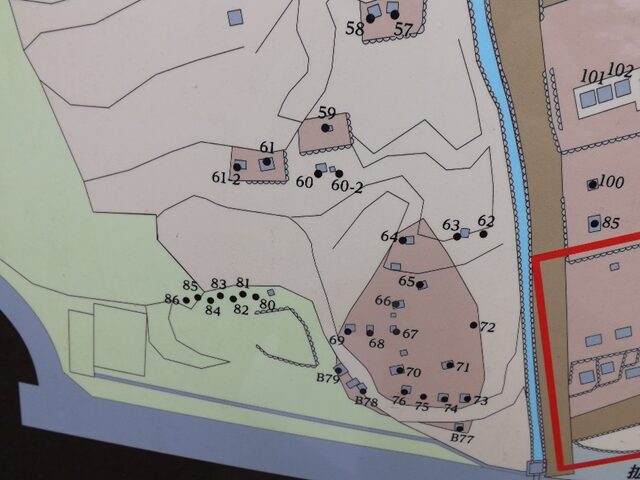

大寧寺全体図

大内義隆公姿見の池

防長三奇橋 盤石橋

寛文八年(1668)に建架され、のち宝暦十四年(1764)に再建架されたことが橋石に刻銘された文により判明。橋長は14.2mで、大小の自然石が組積みされたのみで、ドイツで開発されたゲルバー橋(1868)よりも以前に、この突桁式工法の架橋技術が日本にあったことが推測され、盤石橋の文化財的価値は高い評価を受けている。(今も歩けます)

天然記念物 ゲンジホタル発生地

釈迦三尊及び十六羅漢像

大寧寺境内に祀られている 長門豊川稲荷

大寧寺本堂

本堂西側に石段があり、一帯に多数の墓石群

経蔵跡

義隆の重臣冷泉隆豊が最後まで踏みとどまり陶軍と戦い力戦奮闘遂に力尽きて割腹自害し、血痕したたるはらわた投げつけたと伝えられる経蔵の跡。時に隆豊39歳。

辞世 見よや立つ煙も雲も半天に

さそいし風の音も残らず

最上部にある 大内義隆主従の野所

大内義隆主従の墓

三条公頼卿の墓(石室):他公家の墓

大内義隆主従の墓・公家の墓より石畳の坂を下る

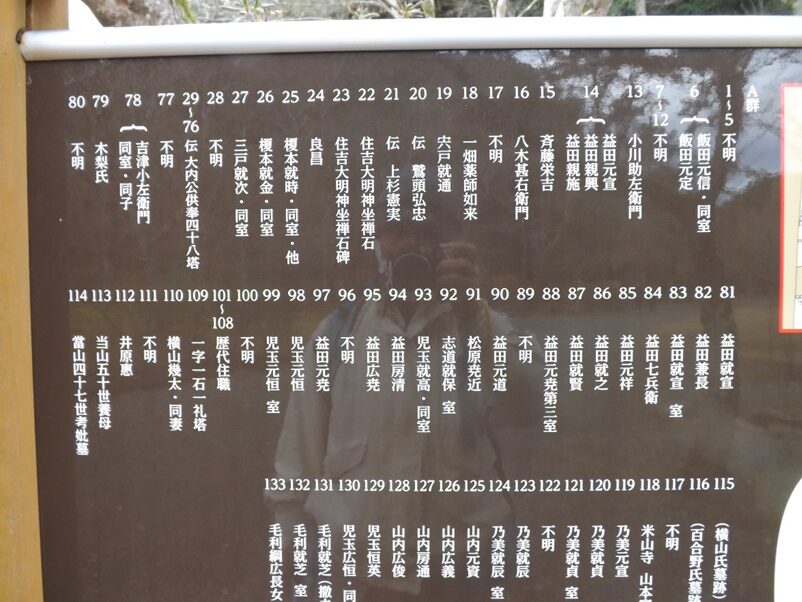

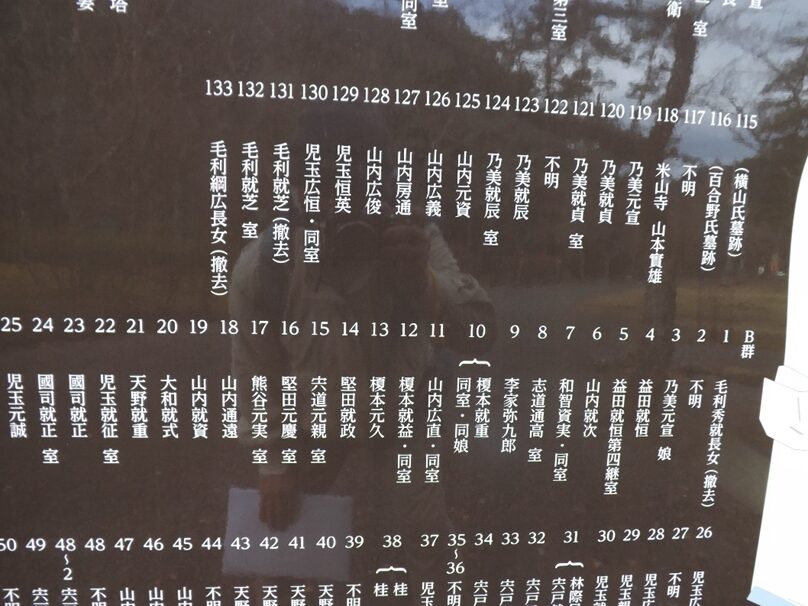

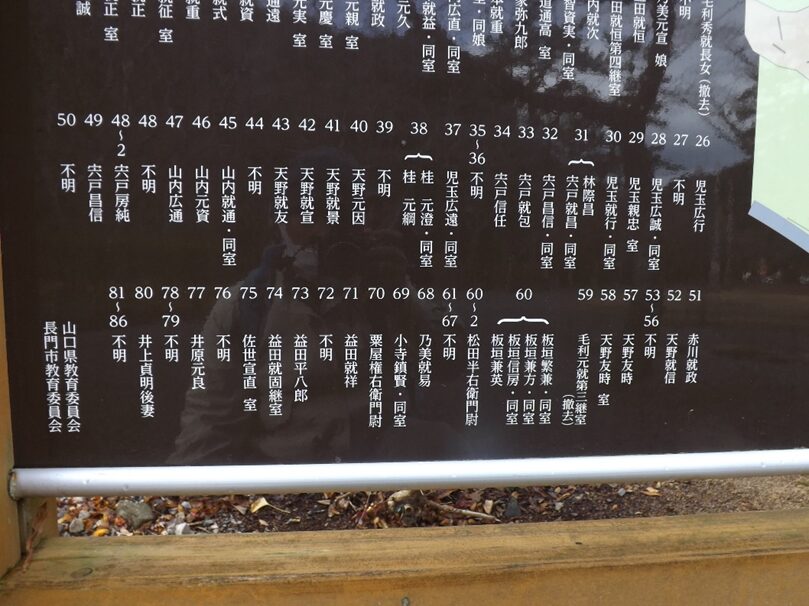

墓石群は説明案内のように所在している

折角写真に収めたので思い付きに上から順に掲載しておく

墓石の前には武将一人一人の名前を立てかけている

寄組 児玉家

ごく一部の墓です

山の上の大内義隆の墓から山の麓までびっしり並んでいる。全国でも珍しい

本堂の近くに

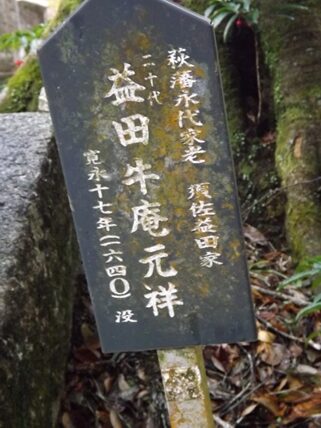

萩藩永代家老須佐 益田家の墓

大寧寺墓地の全容

墓地方向

本堂方向

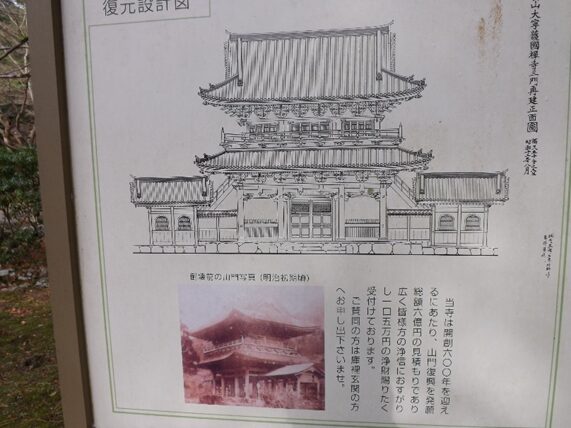

山門図 天正年間(1570年代)毛利永代家老益田藤兼公が当寺十五世関翁殊門禅師に帰依し山門を寄進。のち寛永十七年野火により焼失した山門は延宝五年(1677)に益田元尭公によって再建された。明治以降、藩の庇護もなくなり維持困難を極め明治末期に倒壊し今日に至る

山門跡

大寧寺見学を終わり長門湯本駅に戻りJRで長門市駅へ。長門市駅前からタクシーで仙崎の青海大橋の手前まで移動。

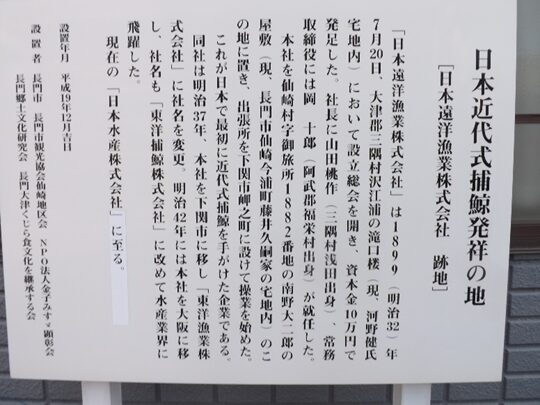

【仙崎】へ

仙崎の金子みすゞの史跡を回る

正面に見えるのが青海大橋

ここでタクシーを降りて南へのみすゞ通りを歩く

仙崎の北の先端近くにある

浄土真宗 遍照寺 金子みすゞの墓所

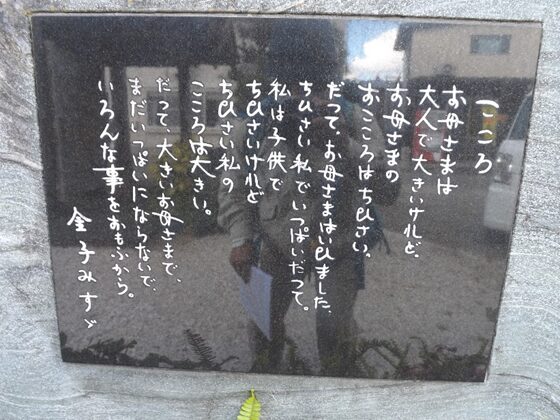

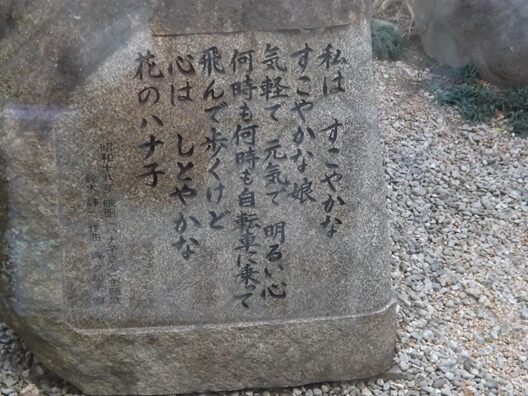

山門をくぐると直ぐ〖こころ〗の詩碑。金子みすゞの墓と書かれた看板が目に付く、金子家やみすゞの眠る墓があります。毎年3月10日の命日には、多くの人が集まり、法要が営まれている。

お寺の門を入ると 〝こころ〟の詩碑

金子みすゞさんの墓とご一家の墓

1903年4月11日山口県大津郡仙崎村(現:長門市仙崎)に生まれる。

明治36年(1903)4月11日~昭和5年(1930)3月10日没 27歳

遍照寺の前のみすゞ通り

みすゞ通りを南へ

右に 笠土山 西覚寺

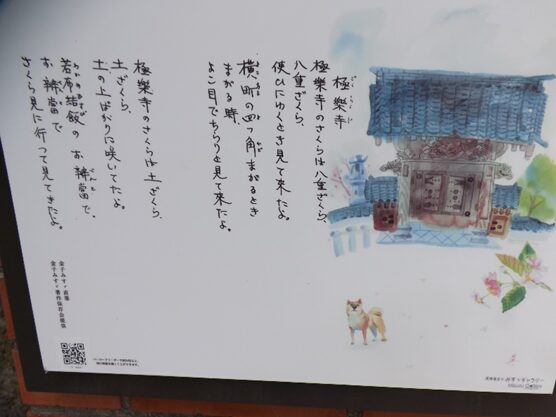

右に 極楽寺

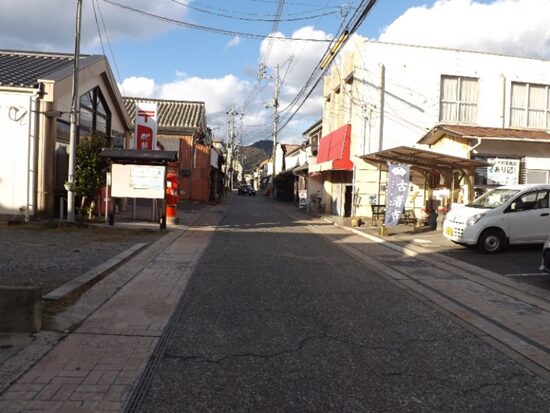

みすゞ通りの街並み

法華宗 普門寺

右の小さなモニュメントに みすゞの像

金子みすゞの生家

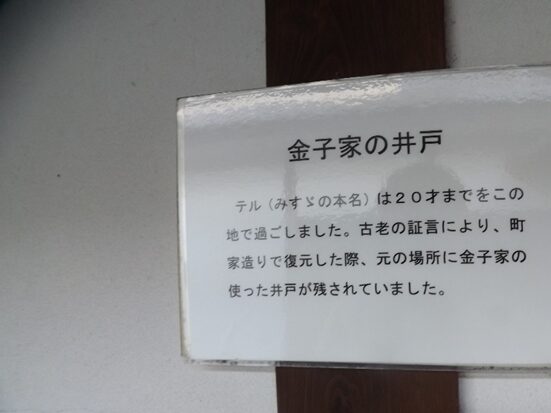

少し南に歩くと左に、金子みすゞ(金子テル)下関の書店「上山文栄堂」に移る20歳ころまでここに住む。

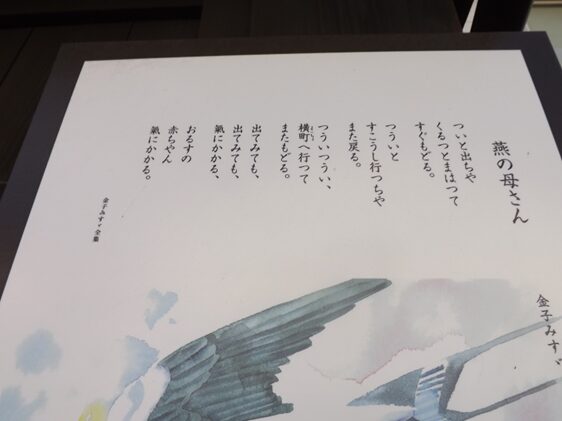

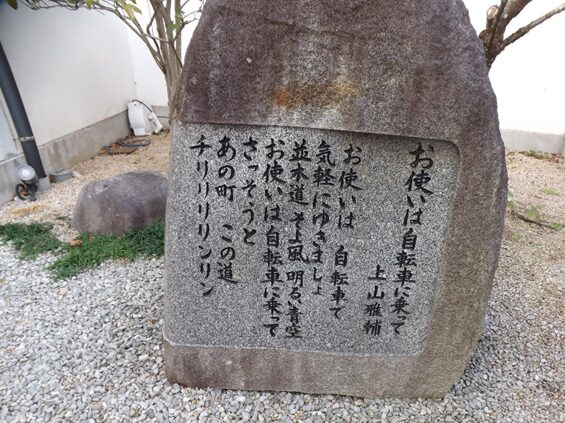

この仙崎にはみすゞの詩が至る所見える。みすゞ死後、約50年後童謡詩人の矢崎節夫氏により一躍世に出ることとなった。

馬つなぎ場の石柱

金子みすず記念館と金子文栄堂

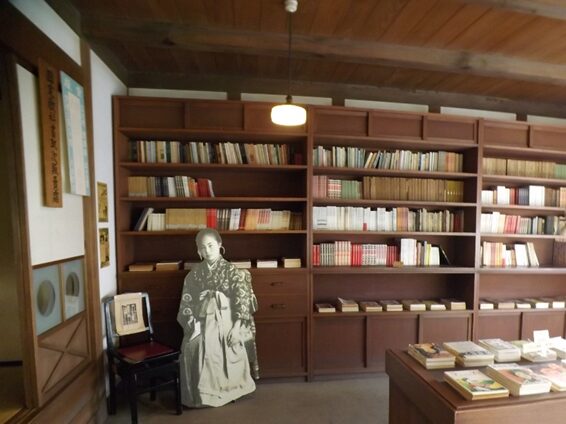

文学館の室内

文栄堂の左斜め向かいに郵便局、振り返る

南にさらに、みすゞ通りを歩くと左奥に 祇園社

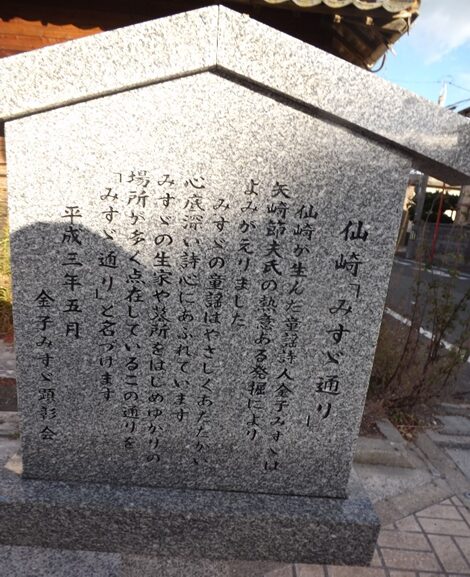

仙崎みすゞ通り

仙崎が生んだ童謡詩人金子みすゞは、矢崎節夫氏の熱意ある発掘により蘇りました。

みすゞの童謡はやさしくてあたたかい、心底深い詩心にあふれています。みすゞの生家や墓所をはじめゆかりの場所が多く点在しているこの通りを「みすゞ通り」と名付けます。 平成3年5月 金子みすゞ顕彰会

みすゞ通りの南端仙崎駅前に、みすゞが通った瀬戸崎小学校跡碑 最終学歴は 郡立深川高等女学校

仙崎駅前からみた みすゞ通り

JR仙崎駅

金子みすゞの仙崎を見る 終了

残念だが、センザキッチン近くのお店で、ウニ丼を食べる予定であったが時間が無くなり。

駅前から交通の便が悪いので、タクシーで三隅の村田清風の史跡に回る。

【長門市三隅】へ

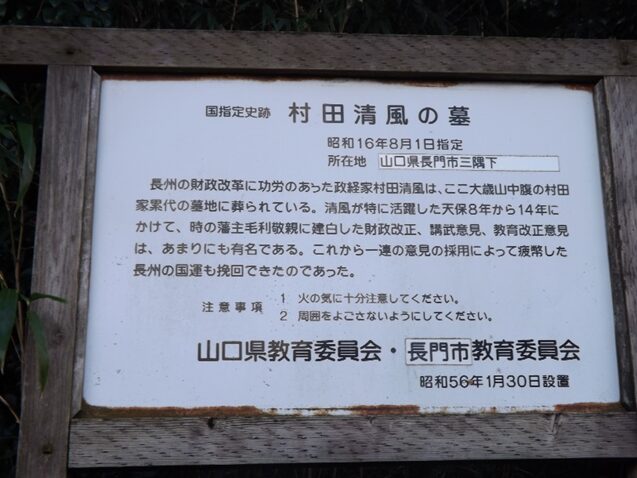

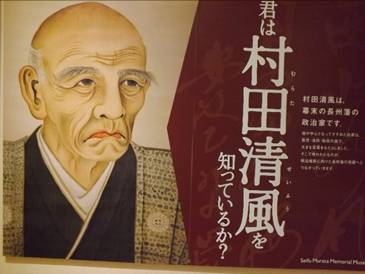

長門市三隅の村田清風記念館:墓所を訪ねる。記念館の前でタクシーを降りて、まず記念館へ、

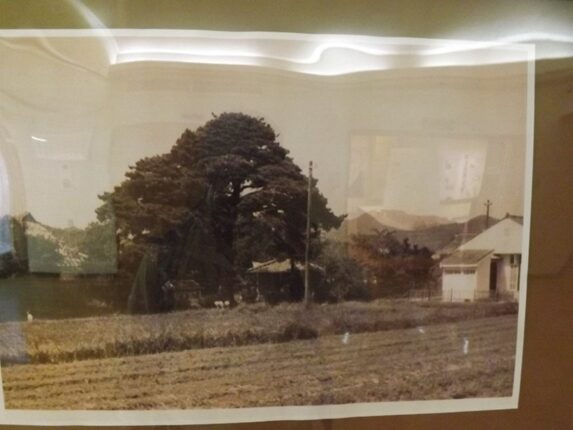

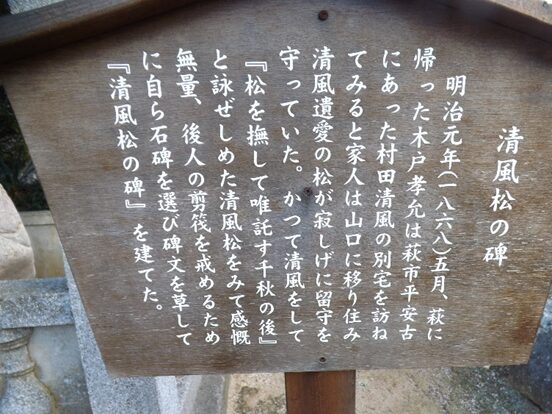

在りし日の三隅山荘の松樹勢旺盛な頃の2代目清風松、昭和48年(1973)松くい虫の被害にあい枯れ死。現在の松は三代目

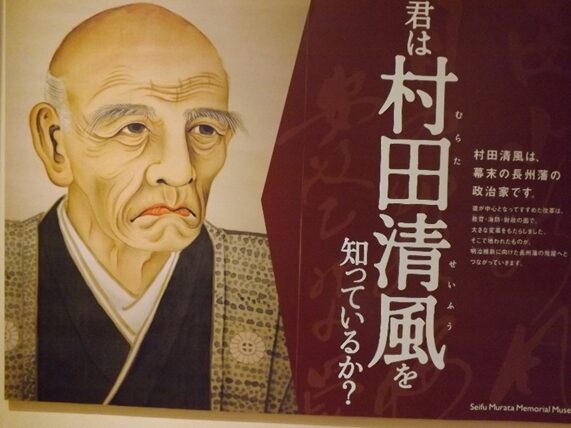

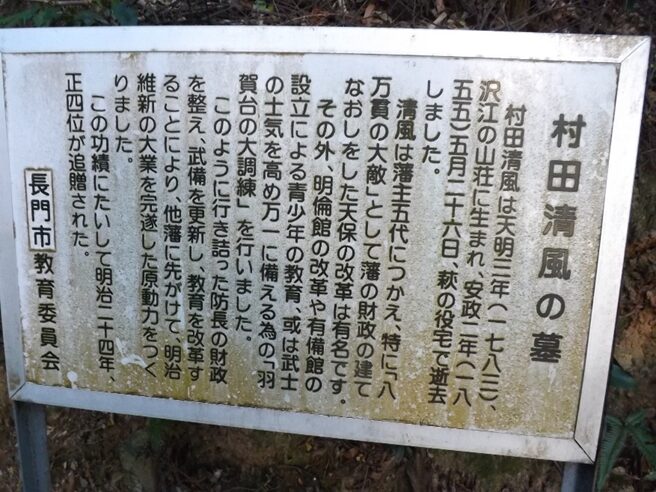

村田清風

天明3年(1783)~安政2年(1855)73歳

江戸時代後期の長州藩士、藩主毛利敬親の元、長州藩の藩政改革を主導、藩財政を立て直した。特に改革理解者で家老周布正之助は清風を尊敬していた。

改革は途中俗論党(保守派)の椋梨藤太らの台頭により頓挫するも、今でもその能力については高く評価されている。おりしも病状の悪化により萩にて死去。

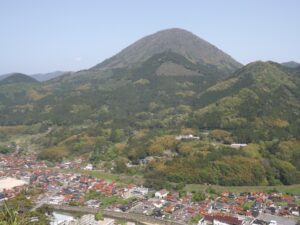

記念館より仙崎方面の遠景

記念館から墓所に行く途中、三隅山荘の全景

溝と線路に沿って西へ前方に山が見えてきた、あの中腹に墓があるようです

清風のような改革者がいたから、続いて周布・松陰・高杉・桂・久坂らが活躍できたのだろう

100m程行ったところで、左に石標がある石段を上る

村田家の墓所

上からの写真

墓所より下っていきます

元に戻り 村田清風記念館 細い道を挟んだ向かって左に、村田清風旧宅

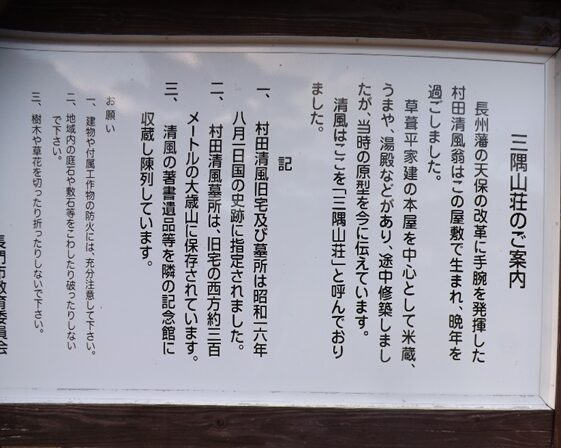

村田清風の生家、萩と行き来した旧宅 三隅山荘

旧宅三隅山荘には母屋・湯殿・馬屋・柴田式籾倉・私塾の尊聖堂などが残されている

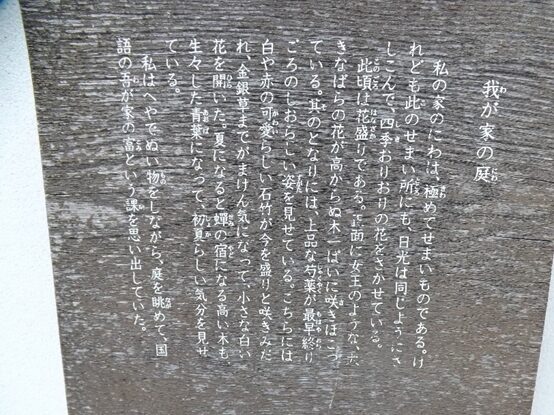

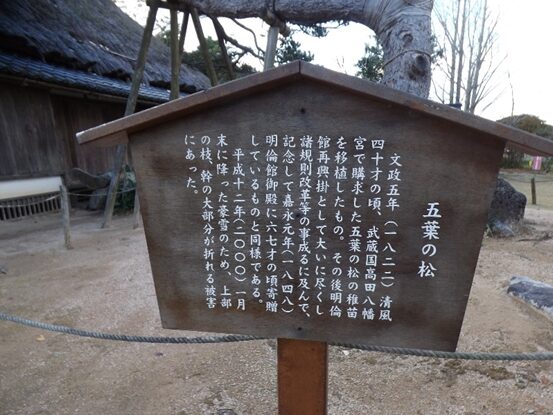

生家の庭の 五葉の松

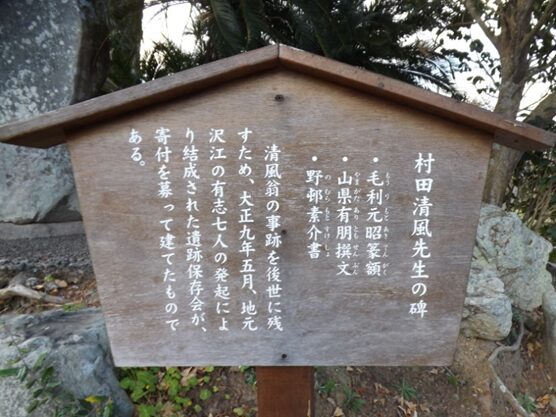

庭の一角には、村田清風先生の碑

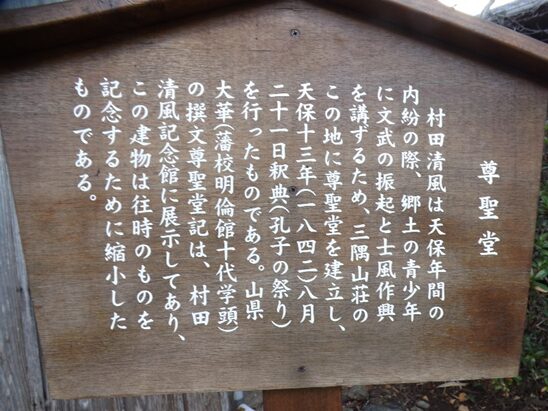

尊聖堂

墓所・三隅山荘見学の後、記念館に戻り記念館内を見学と30分ほどのビデオを見て終わりました。

三隅山荘近くのバス停へ、本数の少ないバス最終便に乗り遅れると大変。バスで東萩のホテルへ戻る。

19.584歩 11.75㎞ 627kl

コメント