2022年12月18日(3日目)

山口市内の史跡巡り

今日は一日ホテルで自転車を借りて史跡を見て回る。風が強く寒い天気予報では今日から雪が降るとの事で、明日の萩往還が心配。

20.783歩 12.46㎞ 652kl

まずスタートは山口駅より一駅西の湯田温泉駅、前から行く予定の周布正之助の墓

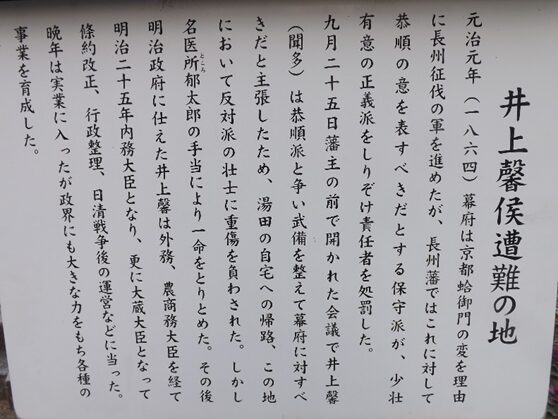

その前に湯田温泉駅方向に進む途中の三和町に 井上馨侯遭難の地の碑

西に走ると 中原中也記念館

記念館の前に 中原中也誕生の地碑明治40年(1907)山口市湯田に生まれる。「山羊の歌」「在りし日の歌」などの詩集を発表している。立派な記念館が建っています

表通りの松田屋の西側を入っていくと右に(松田屋の駐車場)瓦屋跡 瓦屋は幕末から明治にかけて維新の志士達が多く利用した旅館。松陰門下の山田顕義の妻龍子は瓦屋の娘であった。旅館の遺構は残りませんが、松田屋の駐車場

駐車場の一角に、山口龍馬会の龍馬の像

瓦屋の跡、正面の建物松田屋

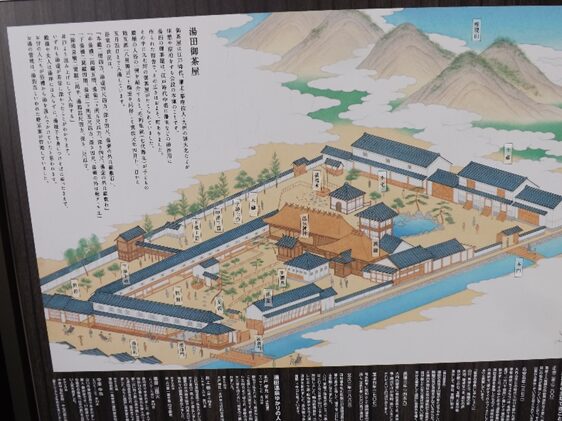

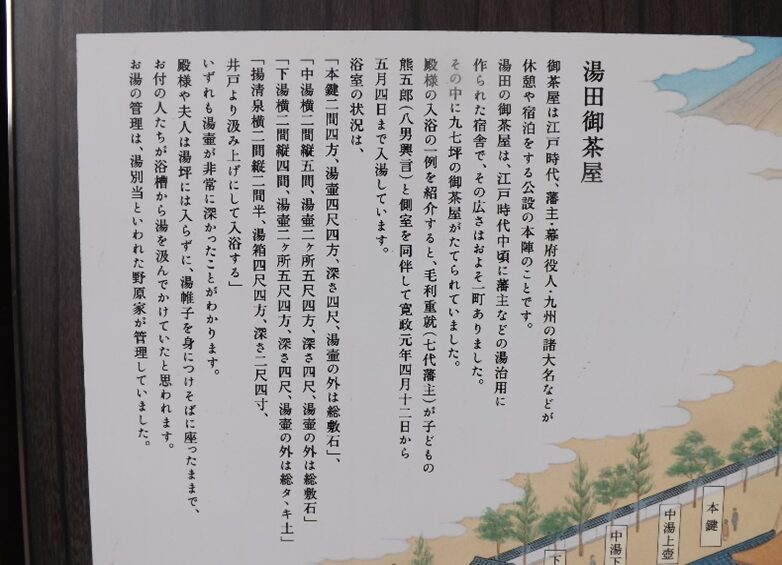

、十字路を挟んだ西北角に、御茶屋臨野堂跡 萩に城を構えていた毛利氏は山口に客館、湯田に御茶屋を設け藩主の休息に宛てられていた。また他藩の来客の接待所とした、幕末に至り吉田松陰・高杉晋作・桂小五郎はじめ勤王の志士が密儀の場として利用された。豊前の文士長三州がきて、臨屋堂と名付けました。

角の立つ石碑

表の車道に出ると、松田屋

この辺りかつての 湯田御茶屋跡

御茶屋跡(松田屋)の東側の路地に 足湯でくつろげる場所があります。湯の香通り

この道を入った右手に、瓦屋跡があります

少し西にある高田(井上)公園内には 七卿遺跡の大きな碑

高田公園の一角

公園内の 井上馨の像

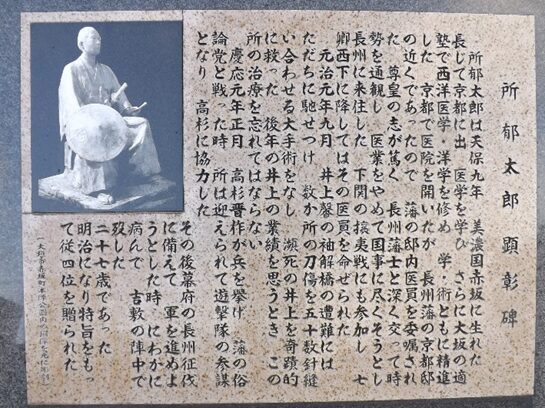

傍に 所 郁太郎の顕彰碑

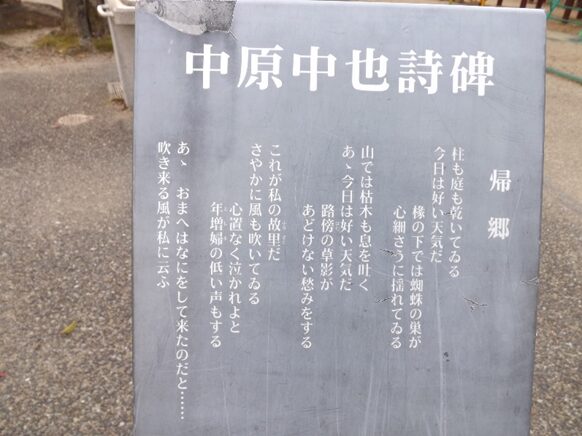

公園内に中原中也の詩歌

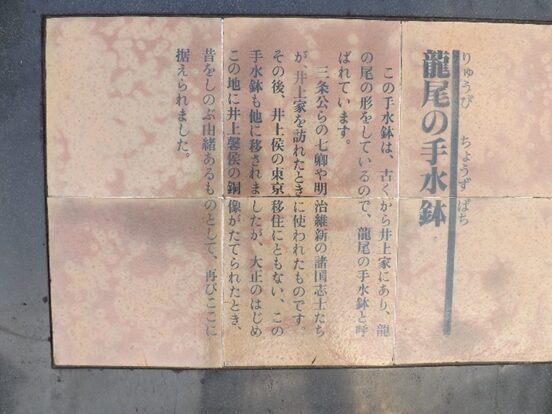

公園内に 龍尾の手水鉢

更に西南の周布町に行くと、行きたかった場所 周布公園

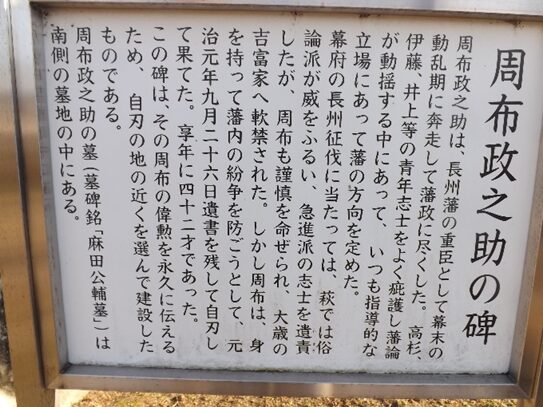

自刃の地近くに建つ周布政之助の顕彰碑碑文には細かく刻まれているが私にはチョット読めない

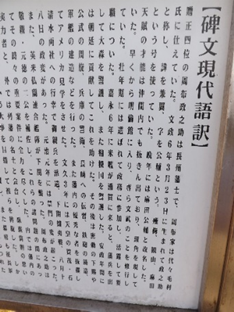

巨石の顕彰碑の碑文

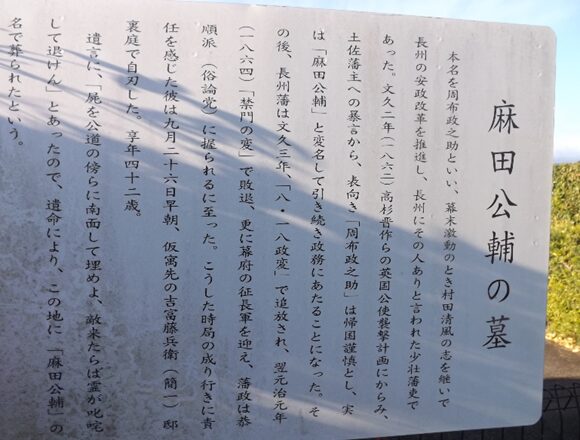

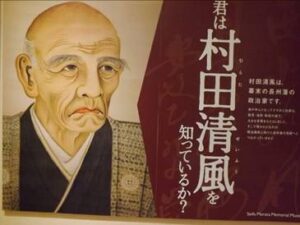

周布政之助(麻田公輔)は幕末変動時、村田清風の志を継いで長州の改革を推進した。長州藩は元治元年の禁門の変で敗れた結果、藩の正義派は粛清され俗論党(恭順派)が藩の実験を握りその責任を一身にかぶり、9月26日早朝、仮寓先の吉富藤兵衛邸裏庭で自刃しました。享年42歳。

遺言に「屍を公道の傍らに南面に埋めよ、敵来たらば霊が叱咤して退けん」とありこの地に葬られた。

顕彰碑近くの墓地にある、麻田公輔(周布政之助が本名)の墓

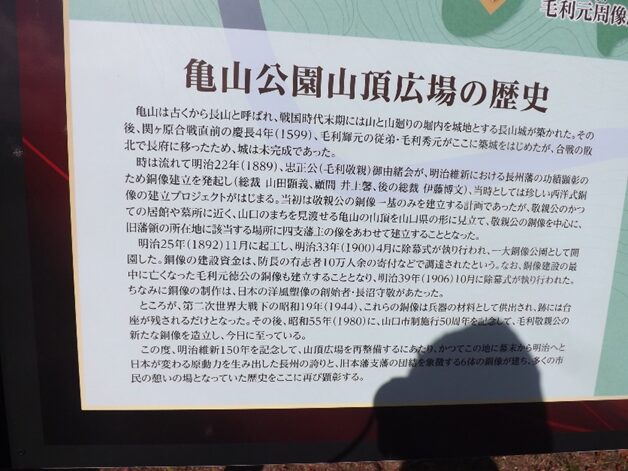

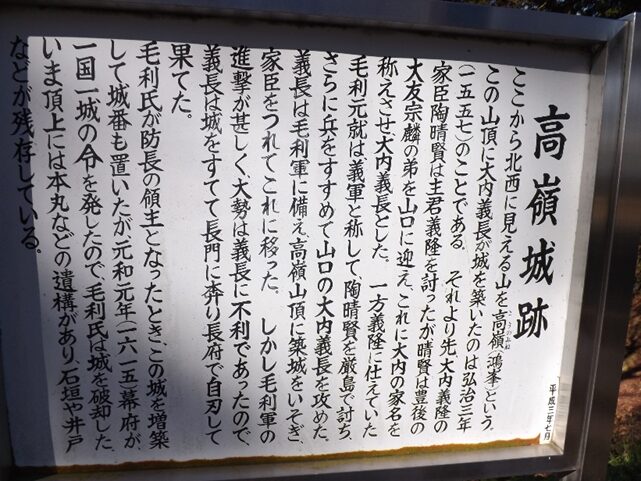

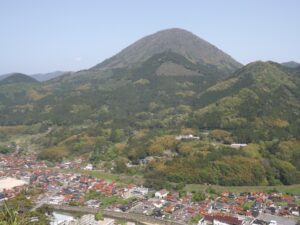

東の市街地に戻る、亀山公園毛利秀元が築城途中で断念した長山城跡を明治33年(1900)に再整備し、公園内に明治維新の功労者毛利敬親の銅像があり、桜、つつじなどの木々に囲まれ四季を通じて市民の憩いの場となっている

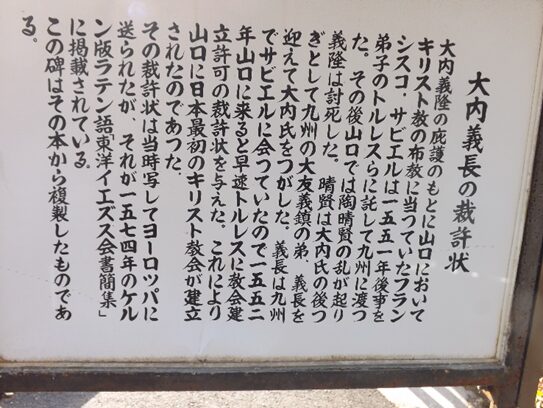

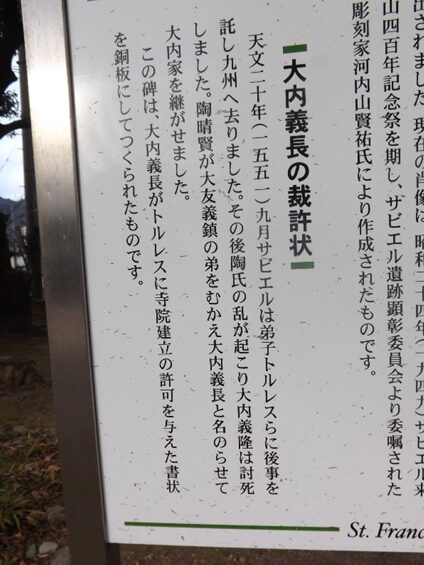

公園内の 大内義長の裁許状の碑

国木田独歩の詩碑 独歩は千葉県生まれだが、父が裁判所に勤務していたので、各地を転々とし、山口に13歳に来て今道小学校で学び、山口中学校に入学、第二の故郷として愛した

毛利敬親公馬上像

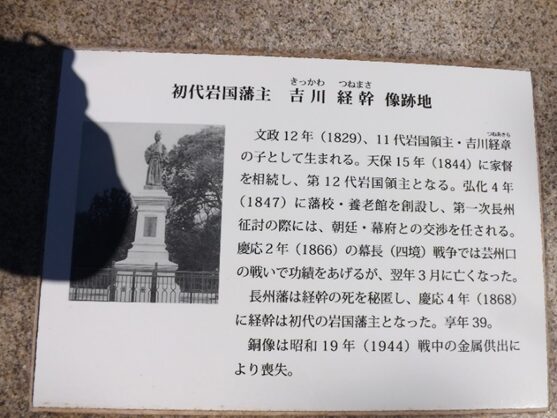

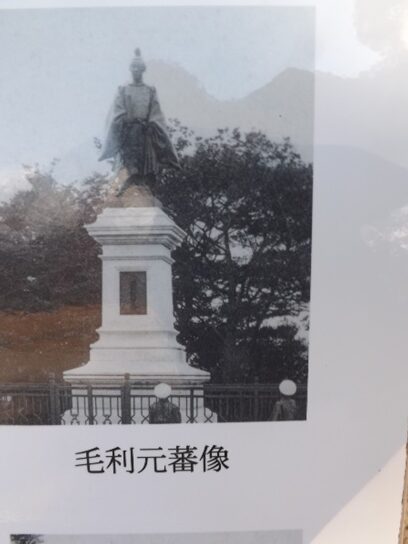

このほゞ円形の台地には敬親公を中心に、戦前まで周りに銅像が建っていたが、戦争の兵器のため取り壊された

毛利元蕃(もうりもとみつ)徳山藩第9代最後の藩主

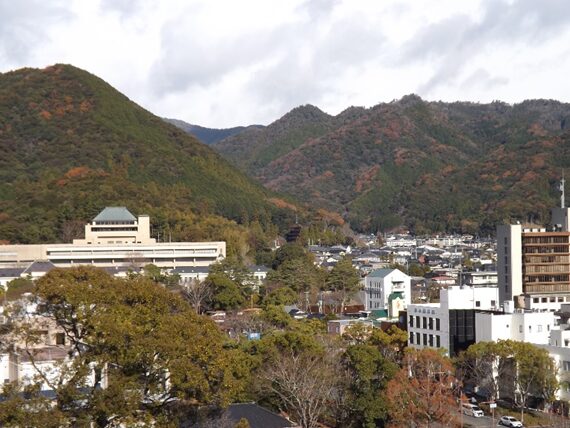

亀山公園台地から見た山口市街地の一部

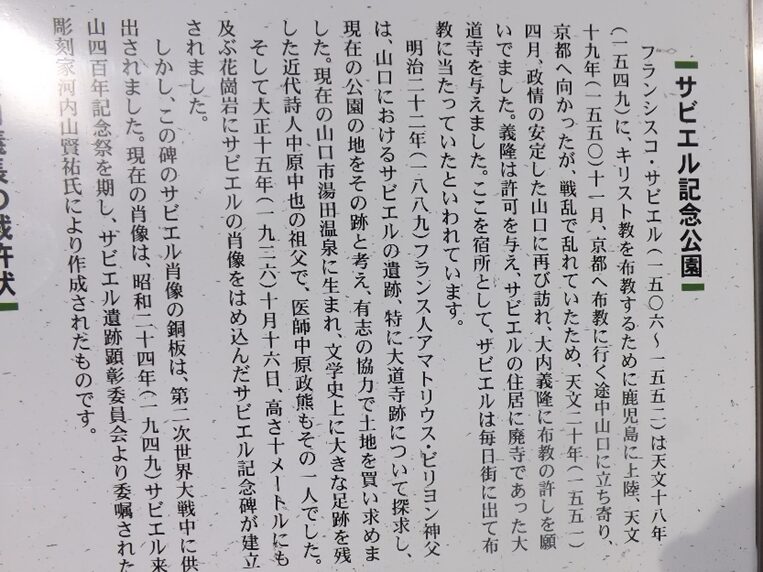

亀山公園下南に位置する、山口ザビエル記念聖堂 日本へ最初に来たキリスト教布教師フランシスコ・ザビエルの偉業を称えた教会。平成10年に再建

教会前から見た亀山公園台地

教会の正面

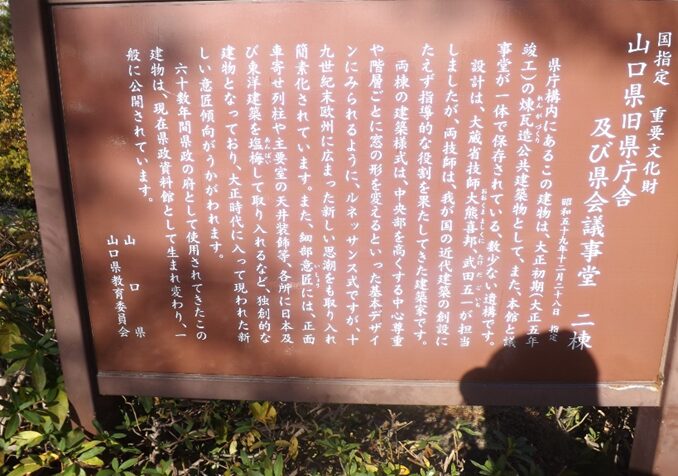

亀山公園より北に進み9号線を越えると 県政資料館

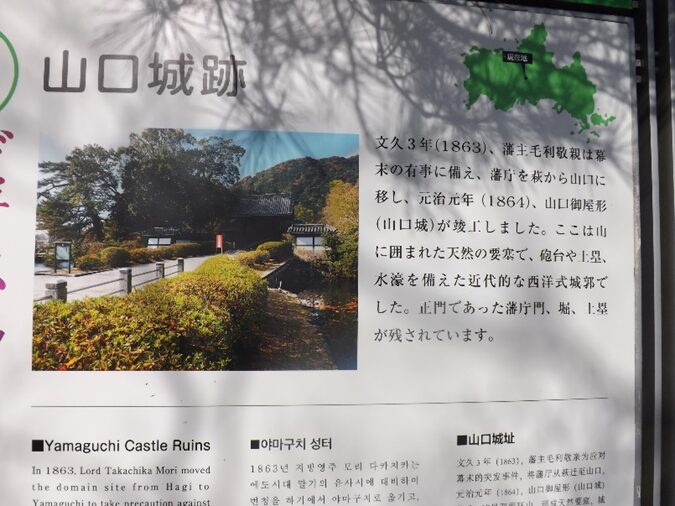

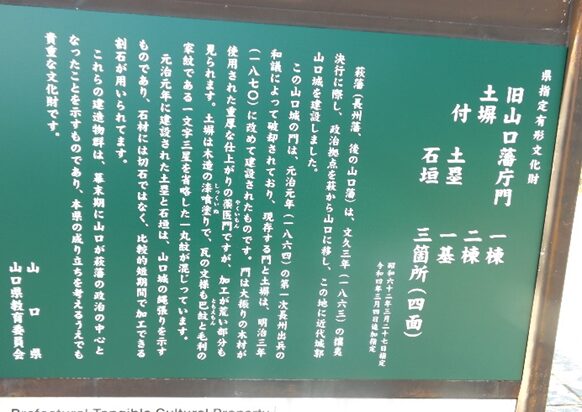

この付近一帯は、山口城跡

藩庁門の正面と内側からの門

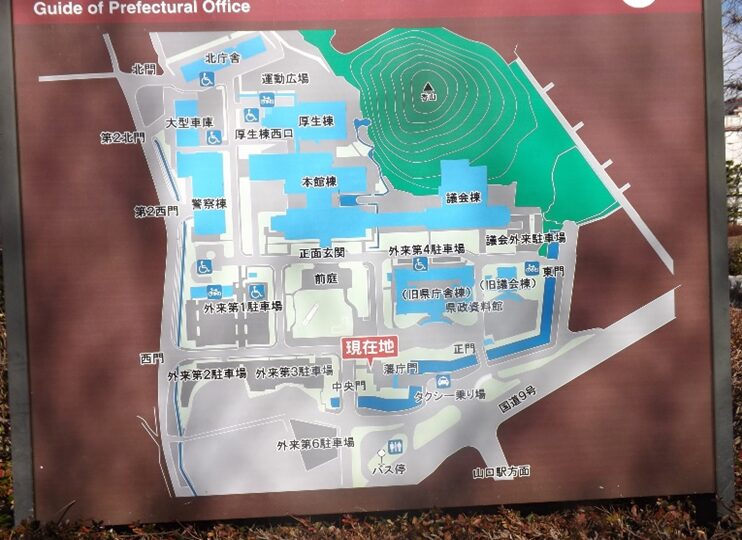

山口城跡の図 城内は県行政の建物

堀跡や城内

県政資料館(国指定重文)

立派な県庁と伴う建物

藩庁門から洞春寺への途中、古い建物はなんであったか見落としたが旧議事堂で美術館であっているか

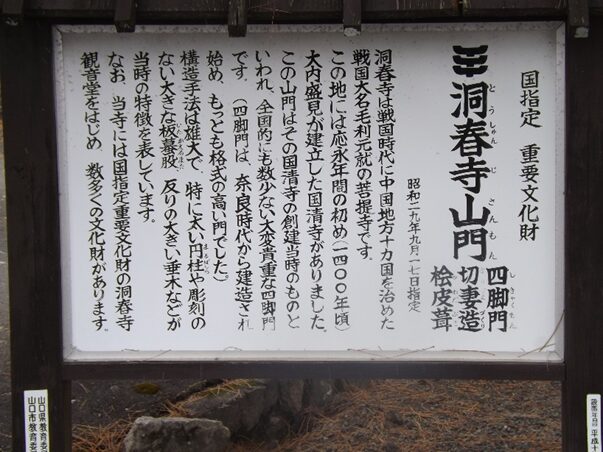

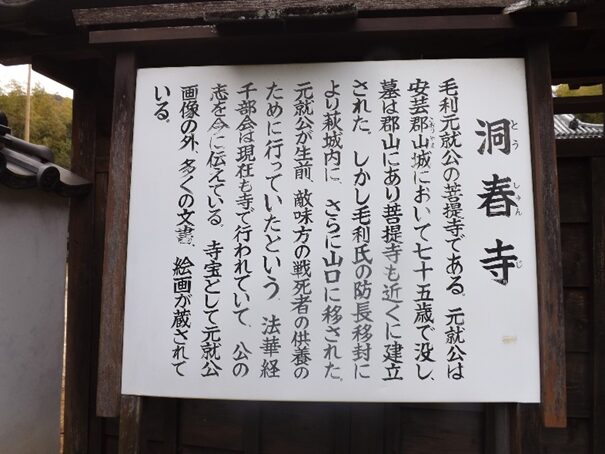

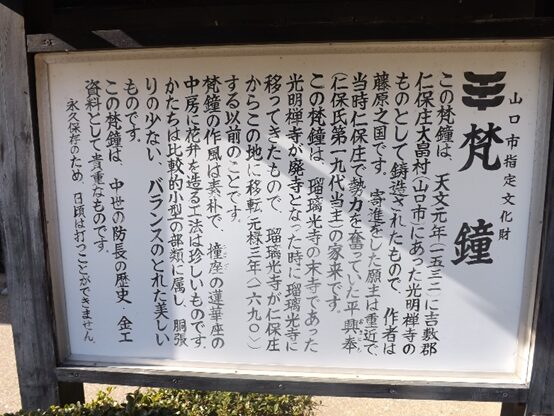

臨済宗 洞春寺(国重文)

応永11年(1404)26代大内盛見が建立し、死後、盛見の菩提寺であった。国清寺の跡地に建立

洞春寺鐘楼門

洞春寺観音堂(重文)

永享二年(1430)大内氏の創建本尊は聖観音菩薩

瑠璃光寺への正面への道

正面入り口手前右に建つ 剣道範士居合道範士 紙本栄一先生之像

萩往還の交差点から瑠璃光寺までの参道、丁度昼も過ぎお腹も空いていたので名物瓦そば美味しかった。

瑠璃光寺五重塔(国宝)

足利幕府と戦い泉州堺に倒れた大内義弘の菩提を弔うため1442年に建てられた塔。質素であるが優美であり全国で一番美しいと言われている。

瑠璃光寺 金毘羅神社

拝殿

境内に 大内弘世公の銅像

中世西日本の守護大名として勢力を持っていた大内氏二十四代の当主で、室町幕府の重臣として、度々上京しているうちに、京都の風情を好み、山口盆地に、京都に模した町造りをした。「西の京」と言われた。弘世公は幕政を助け、両国の治世を治め、文学を愛し、社寺の建立保護に努め、文武兼備な名将であった。康暦二年(1380)に山口で没した。

香山公園

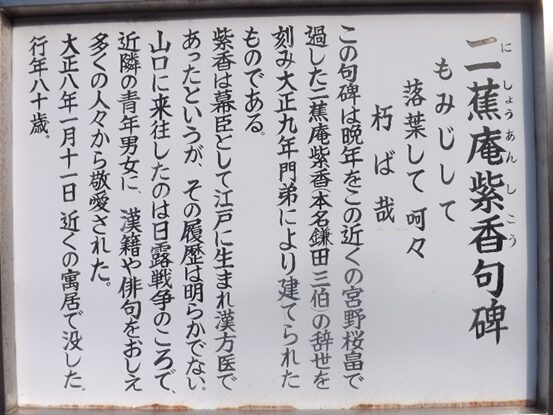

緑の覆われた古城岳の麓に、瑠璃光寺に隣接して、室町時代から明治維新にかけて歴史を語る香山公園。

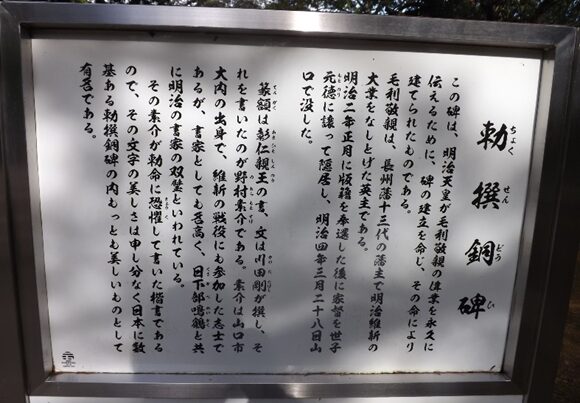

園内の「露山堂」は毛利敬親公が身分の上下を問わず招き、ここで討幕の策を練った茶室、傍の「枕流亭」は薩長連合の密儀を行った建物で、幕末の志士達も多く訪れている。公園の一角には敬親公の偉業を称えた勅撰銅碑 や、

幕末以後の歴代藩主の墓があり、その参道の石畳を歩くと足音が石段に反響して妙音を発す る「鶯張り石畳」として知られている。

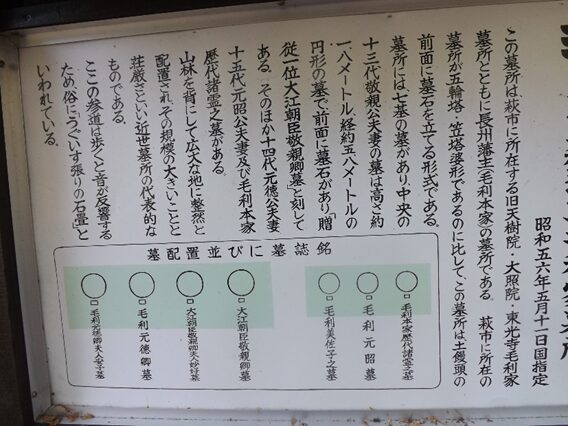

毛利本家香山墓地

十三代敬親公が文久年間に居城を萩から山口に移して以降の墓地として使用するために造成された。明治4年に敬親公が山口で没して、この地に葬られ、以降の墓地として使用されています

広い墓地です

墓所の参道 うぐいす張りの石畳

この辺りで、手をたたくか強く足踏みすると、美しい音が返ってきます。「うぐいす張りの石畳」と呼ばれ親しまれています。人為的に造られたものでありませんが、前方の石垣や石段等に反響して美しい音色を出すものと思われます。

勅撰銅碑

瑠璃光寺・香山公園を後にします

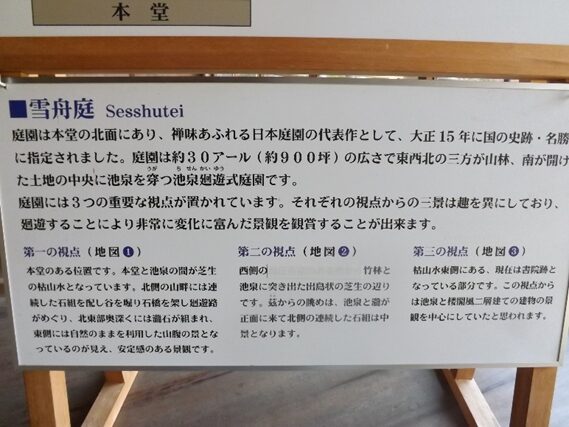

東に暫く走ります 臨済宗東福寺派 常栄寺;雪舟庭

29代大内政弘が画聖雪舟に依頼し築造したと伝わる。水と石に主体がおかれ、簡素にして豪放、雪舟の山水画そのままの名園として知られている。また毛利元就の嫡子、毛利隆元の菩提寺

お寺の前に 史跡名勝常栄寺庭園の碑

雪舟庭園(国指定名勝)

雪舟の像

宿泊先の 国際ホテル山口

一の坂川沿いの 赤レンガ館

昨日見学した龍福寺の参道前の車道

龍福寺の長い参道

龍福寺参道入り口前からさらに東に走る、日赤病院の東にザビエル公園の石碑

ザビエル記念公園

フランシスコ・ザビエル(1506~1551)は天文十八年(1549)キリスト教を布教するため鹿児島に上陸。山口・京都と回り再び山口に戻り、天文二十年大内義隆に布教の許しを経て布教に当たった。現在の地が住居であった大道寺跡と伝わる。

道場門前町に戻り法華宗円満山 本圀寺 大内弘世公建立

山門

商店街アーケードの東端の あべばし

あべ橋の袂の 道標

18日の山口市内の史跡回りは終了。もう少しゆきたいところもあるが時間もないので終わります

コメント