1回目2011年2月 6日

2回目2011年2月16日

1日目 大阪難波宮~三郷

2日目 安堂~奈良三条

1日目 計数なし

2日目 63,256歩 37.96km 1645kl

【1日目】 5時10分車で自宅出発、近鉄橿原神宮駅前の駐車場に預け、6時14分発で大阪阿倍野橋駅へ地下鉄で難波 宮まで行く。16時30分三郷駅に着く。寒くなかったが寄り道をしすぎて予定通りの郡山までははるかに及ばなかった。

(行程)

難波宮~谷町筋を南へ~四天王寺南門前~25号線平野区大念仏寺北側~大聖勝軍寺~JR八尾駅の南~JRに沿って~大和川に突き当たり柏原南口駅の南側踏切~安堂寺駅の西側の大和川に沿う~右に国豊橋の北詰~三郷町に入りJR三郷駅。

【2日目】 自宅を4時50分に出発、車を前回と同じく橿原神宮駅前に預ける。6時7分発で近鉄からJRに乗り継ぎ安堂駅に着きスタートする。今日は山道は先日の雪が残り大迷走を2回やってしまった。また平地でも2回道を間違え疲労がいつもよりひどい。結果距離が大変長くなってしまった。龍田越え奈良街道は大坂と奈良を結ぶ山越えがない、大和川の谷を通り天王寺から平野、植松、柏原、王寺を経て奈良へ至る。この道は古くから賑わい、689年には、竜田山関と大坂山関が設けられた。江戸時代に入り、河内平野で盛んになった綿作や手工業を背景に、街道の往来も増えた。大和川を巡る柏原船を柏原や国分で継ぎ、陸路奈良への流れも大きかった。柏原市今市には往時の商家を偲ばせる大文字屋三田家が残る。

(行程)

三郷駅~信貴山下駅~竜田川の竜田大橋~龍田神社~法隆寺・中宮寺の南~富雄川の富雄橋~近鉄郡山駅の南~郡山市街地~大安寺~南京終町~桜井線京終駅北側の踏切~猿沢池

大坂法円坂交差点よりの難波宮跡より龍田越え奈良街道スタート

法円坂より谷町4丁目方面を見る

難波宮跡

中央大通りを谷町4丁目交差点まで歩く、交差点を左に折れて谷町通りを南に進む

谷町6丁目長堀通り交差点

谷町通りを南に進むとこの辺りは寺が集中しており寺町を形成している。谷町通りにある目につくお寺で一歩中に入れば沢山のお寺である。

谷町9丁目交差点を左に進めば上本町、右に進めば千日前へ。

9丁目交差点を越え少し右に入ると 生国魂神社

神社の前の一角にある 水戸浪士川崎孫四郎の墓

満延元年3月3日の水戸浪士による大老井伊直粥を殺害した桜田門外の変後、大阪で挙兵幕府に追われ23日この地で自殺する。同じく笠間藩士島男也は捕えられ江戸伝馬町獄煮て死亡。

神社の門前の道、谷町筋に沿って一筋西側の筋を歩く。この辺りは特に寺が多く数え切れないほどある。維持管理はどのようにしているのだろうか

またこの辺りは上町台地で西側よりかなり高くなっており急な坂道が何本かある

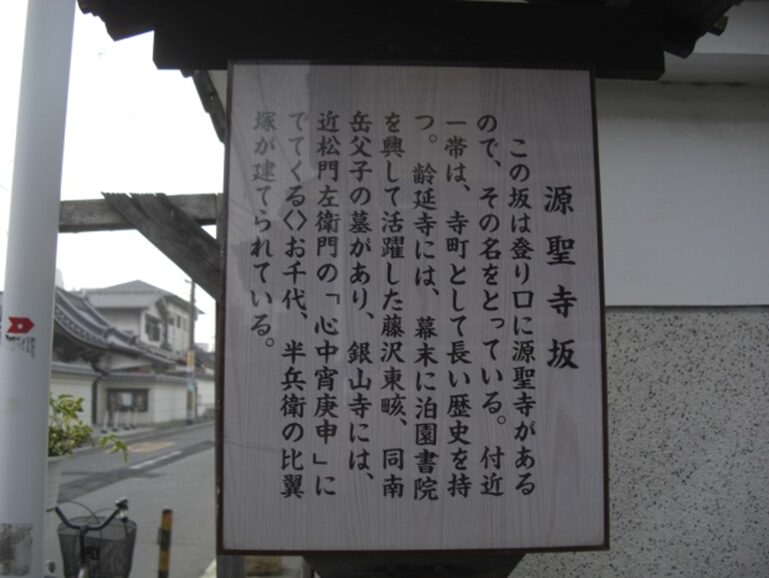

源聖寺坂

寺の一つ、銀山寺大坂夏の陣で戦死した大坂方の武将 薄田隼人の墓所 朝早いので寺内には入れない。

近松門左衛門の「心中宵庚申」に出てくるお千代・半兵衛の比翼塚

萬福寺竹田出雲の墓所

大坂夕陽丘学園のところで谷町通りの広い道に出ると道の向かい側に変わったお寺がある。

義士寺 吉祥寺仮名手本忠臣蔵の所縁の寺らしい

大石倉之助の坐像

境内に四十七士の巧みな石像が再現されている

義士四十七人の碑 大阪人の気質を表したお寺といえる

浅学でこのようなお寺があるのを今まで知らなかった

境内に 蜂須賀正勝顕彰之碑があるが何故か分からない

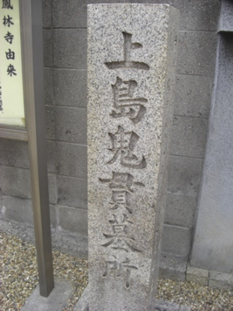

その隣には 風林寺江戸期の俳人上島鬼貫の墓所

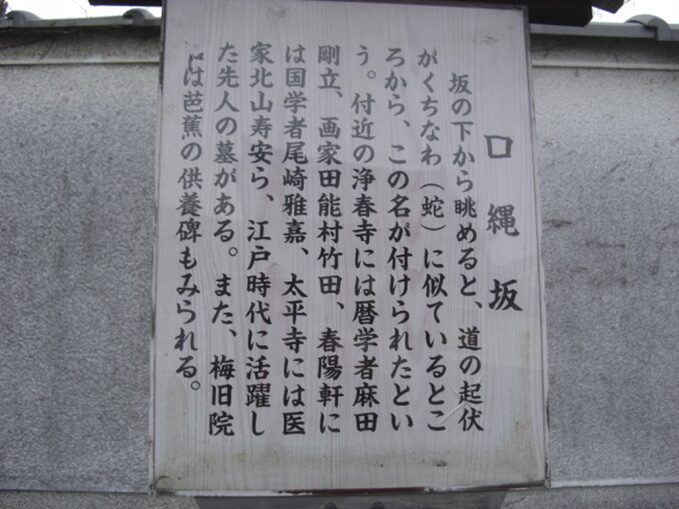

再び谷町筋より西側の筋に進むと 口縄坂

かなり急な坂である

坂のところのお寺に 麻田剛立墓所

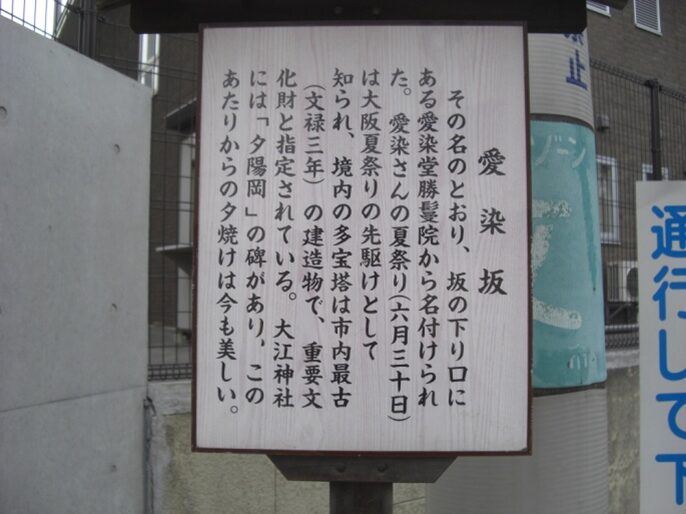

愛染さんで親しまれている

多宝塔(国宝)宝塔は593年聖徳太子の創建、1597年豊臣秀吉が再建した。

愛染めの霊水

近くにある 大江神社

愛染坂

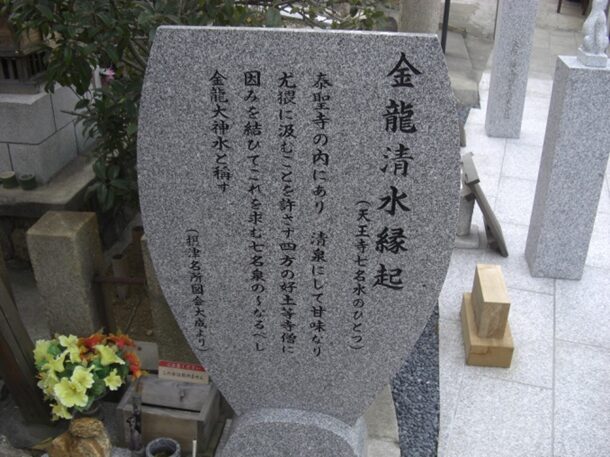

大江神社から坂を下り大坂星光学院高校の西側にある 泰聖寺の金龍清水

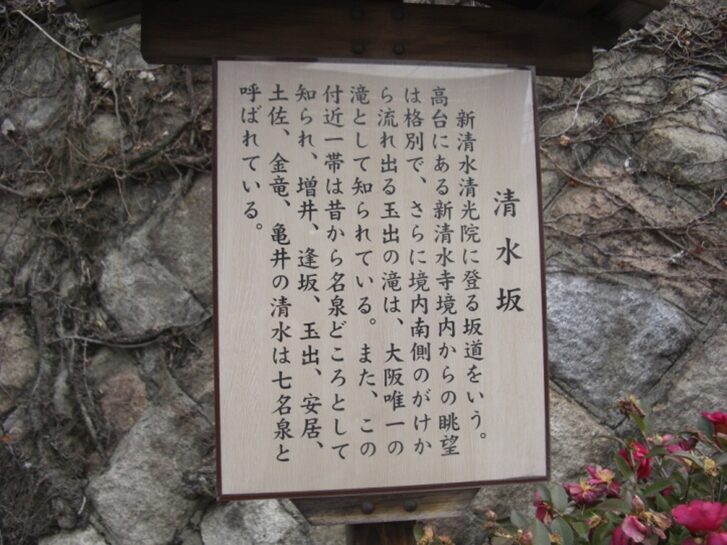

清水坂

清水坂の上から見る

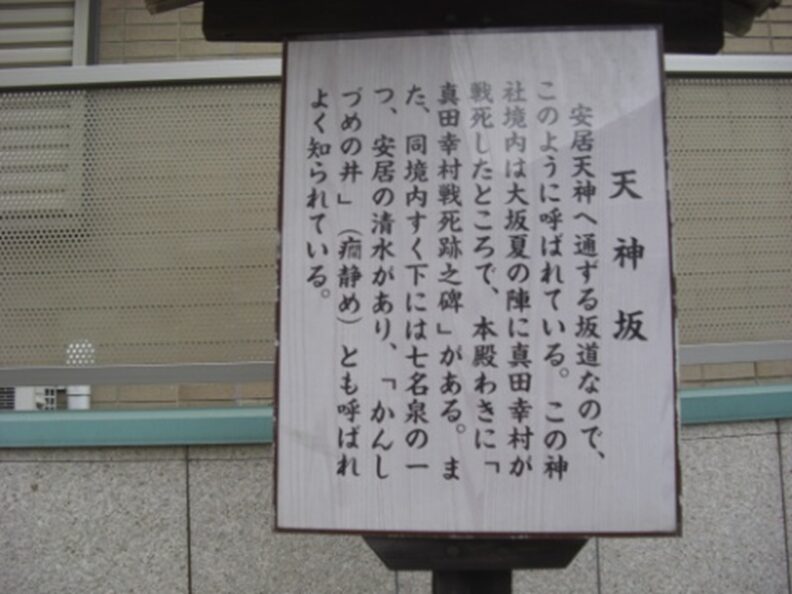

天神坂

天神坂を下から見上げる

安居神社大坂夏の陣で真田幸村 戦死の地

神社の前の細い道を通り恵美須通りに出る、安居神社の前の恵美須通りを西方向の恵美須方面を見る

安居神社の前より四天王寺方面東側を見る。信号の交差点で左方向の道を進む

道を挟んだ神社の正面 一心寺

更にその先信号交差点で左側の道を進み四天王寺の前に出る

左手に 四天王寺

四天王寺南門の前を通り道に沿って進む

右側に聖徳皇太子安置 鳴門山光園寺

やがて大きな北河堀5差路の交差点に出る

道は一番狭い道、モービルGSを右に見て西南の道に入る

道を入り100mほど進むと左に 河堀稲生神社

聖徳太子の四天王寺七宮の一つ

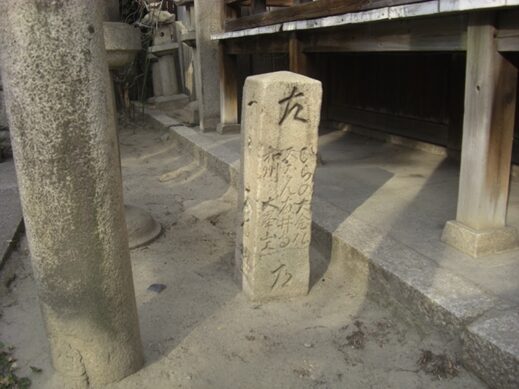

河堀稲生神社境内にある 道標元は街道に立っていたものを移されている

河堀稲生神社全景

神社の先で左に折れたところを真っ直ぐ進む

更にその先暫く歩くと玉造筋に出るのでそのまま交差点を渡る

暫く大道の町並みを進んでいくと、環状線寺田駅の高架の下を潜ることになる

高架の手前左手にある 生野地蔵尊

その先源ヶ橋信号で左からの国道25号線の広い道路に出る

少し国道に沿って歩く、林寺信号交差点の2筋手前の細い道を右に入る

右に入り直ぐ左に折れる一見みると道には思えない

国道25号線の一筋南側の道となる暫く真っ直ぐ進んでいく

途中に 祠

桑津の町並みを進む途中左手にある 光福寺

直ぐ先右手に古い商家の畳みやと棟に 祠

旧道はやがて駒川に架かる奥村橋で左からの国道25号線と合流する。

橋を渡ると右側の袂に隠れるように 祠が二つ

桑津の交差点で関西本線の高架を潜ると右から左への広い道路に出るので国道25号に沿って、左に関西本線を見て今川に架かる今川橋を渡り進むやがて左に東部市場前の駅が見える

東部市場前を左に見て少し進むと大きな杭全の交差点に出る。歩道橋からの交差点

関西本線を左に沿っての国道25号線を進むがこの辺りは旧道はなくなり道は改修されている

平野馬場交差点を過ぎ、平野警察署西交差点手前のところのみちを右に入る

その先、左に緩やかにカーブしながら進む

旧道から内環状線、府道479号線に出てきたところ

内環状線を渡り旧道に入る

旧道の復活した静かなみちを進む

旧道は平野郷にはいり、右に大念仏寺の塀に沿って進む

この四辻の正面の細い道を進んでいく

右手角に、「馬場口」にあった 馬場口地蔵

旧道らしさの残る細い道

このとおりにあるが読めない

更に細い旧道を進んでいくと 泥堂口地蔵

この辺り一帯は 旧平野郷

その先左手の角に 寛政年間の道標がある

ここは 中高野街道との辻、道標のところから左を見れば、平野神社の鳥居が見える

道標の先で右に折れて次の四辻を左に折れる

宮前東の交差点に出て国道25号線に合流する

旧道が国道に出てきたところを振りかえる。二階建ての民家と角のあるビルの間

国道を暫く進みます

一つ目の筋を左に入った左側にある 瑞興寺

国道に戻り先に進むと左側に 市ノ口地蔵

その先平野川に架かる橋を渡る

橋を渡ってすぐの平野東一の交差点で右に折れる、左角に少し古い民家があるところ

その民家の角にある 道標がある

平野川を右にして国道25号線を進んでいく。暫く歩き加美南で国道を左に分け右に入る

加美の旧道を進む

右手に 新家天満宮がある

左側に真宗大谷派松月山 南梄寺

その先、平野区加美から中央環状線(近畿道)の高架を潜ると八尾市亀井に入る

高架を潜り、右に国道を分け左の細い道に入る

歩道橋からの細い旧道に入る景色

亀井町の町並みを進む

亀井町2の旧道沿いにある 跡部神社

境内に 楠木と銀杏の大木が立っている

更に進み跡部本町の右手にある お地蔵

その先で府道179号が左から合流するが信号を渡り横断して旧道を進む。

府道を横断して旧道の道

少し進んだ太子堂の交差点を左に折れる、うっかりすると真っ直ぐ行ってしまう

その右角に半分埋もれた 道標がある 八尾市太子堂4丁目4

道標を左に折れすぐまた右に折れ、左にカーブして進む

左に 専光寺がある

その近くに 祠がある

その先右手太子町3の 大聖勝軍寺

聖徳太子は物部守屋を滅ぼすにあたり、四天王に祈願しその加護により戦いに勝利したのでこの寺を建てたという。

勝軍寺の門前に建つ、聖徳太子古戦場の碑

勝軍寺の正面の東隣り国道25号線沿いに 物部守屋大連墳物部守屋大連が葬られた所

勝軍寺の北側の旧道に戻り東に進む東に進むと広い道路に出るので、右に折れ数十mのところで青い屋敷のところを左に鋭角に入る

鋭角に折れて進んだ植松町付近の街道

常夜燈2基と地蔵

右側に 森高大神・友黒大明神

その先直ぐ植松町5付近で右に折れる

右に折れたところこの先でまた左に折れる

その先左手に 傳往寺

その先、松林寺の塀際に 簷葡舎跡の碑

松林寺

寺の塀には 植松地蔵

その近くの 称念寺の門前横に 大門地蔵

旧道はそこで右にカーブする

カーブして直ぐ先の右手民家の角の軒下に見落としがちな 制札場跡碑がある

その先にも お地蔵さん

更に進むと右ハ尾駅の 道標が風化している

正面の道が ハ尾街道

道標の手前右手にある 比枝神社

その先で、国道25号線が右から合流して暫く国道に付き合う

国道25号線に合流する左角にある 道標

暫く国道に沿ってすすみ右にハ尾変電所をみて東老原2付近の左側にある

その西隣に 天王寺屋地蔵がある鎌倉時代末期のものと思われるハ尾市内では最古の地蔵の石仏

国道25号線をかなり真っ直ぐ進むと志紀町に入り、左に関西本線志紀駅を過ぎて、弓削町に入ると外環状線の高架を潜るその手前右手にある。弓削神社 物部氏に属した弓削一族の本拠地で弓削道鏡はここの出身

間もなく大阪環状線の高架を潜る

高架を過ぎた左に 西村市郎右衛門碑、1704年大和川の付け替えで旧大和川流域の灌漑用水が乏しくなったため、流域の村々は新大和川から井路川への水を引くことを懇願したが、許可される前に水不足で農民は苦しんでいる時、弓削村の庄屋西村市郎右衛門は幕府の許可を待たず2つの樋を開いて農民を救った。結果捕えられ大阪城中で亡くなり家財没収一家は断絶となった。

碑の袂の道沿いにある 道標

その先左手に 四軒町地蔵尊

その直ぐ先、志紀町南で国道25号線を右に分かれ左の旧道を進む

少し進むと左側に石柱に囲われた 満願地蔵尊

その先、柏原市今町2の左手の角に信貴山を示す 道標

その少し先左手に 柏原神社

風情の残る今町の街並みを進む 寺田家住宅(国登録有形文化財)

三田家住宅(国重要文化財)の住宅が並ぶ

柏原舟のふなだまりであった

左手にある 易往寺

浜地蔵尊

柏原小学校の前の旧道

その向かい側にある 黒田神社

左にJR関西本線柏原駅を過ぎて右側水路に沿って進む

左側に 地蔵菩薩

続いて左側に 託蓮寺

上市の町筋

やがて柏原南口下りの交差点に出る。近鉄道明寺線の柏原南口駅、右から国道25号線が合流する。線路を潜り

左に国道に沿って進む、直ぐ右手には大和川

右の堤防に上がれば大和川この辺りが付け替え部分

その先、安堂交差点で直ぐ左が安堂駅 東高野街道との辻

交差点を左に横断したところにある像大和川付け替えに尽力した 中甚兵衛の像

柏原市役所を左に、大和川の堤防を南に進む

大和川に石川が合流してくる。大和川の付け替えなどで奈良街道は時代と共にルートも変わり、国道25号線が新しいルートであるが車が多く危険でもあり、また単純な国道であり面白みがないので途中から旧ルートを進む。

更に、それ以前からの迂廻路としてのルートもあり後日安堂駅から歩いてみた。

堤防から左手に森が見えるのが 天湯川田神社

前方に大和川に架かる近鉄大阪線の陸橋を潜り進む

その先に国道25号線に架かる国豊橋が見えてくる、国道はこの先で右に折れる。明治3年に初めて板橋が架けられた

国道25号線は右折れして国豊橋渡る橋を渡らず真っ直ぐ大和川にそってすすむのが新しい本道と思われるが、車が多く歩道も無く、単調な道になっているので右に折れて進む。どちらにしても先で合流する。

国豊橋を渡る

その先の信号交差点の歩道橋で左側に渡ると、信号のところ右からの 長尾街道が合流してくる

歩道橋を渡り階段を降りたところの細い旧道の国分本町を進む。古い建物が残る落ち着いた街筋

近くに奈良街道(国分村)の説明案内板と 地蔵堂がある

国分本町の街並みを入っていく

国分本町5で長尾街道は右に別れていく東南角の 道標

長尾街道はここを右へ分岐する

街道雰囲気が漂う旧道

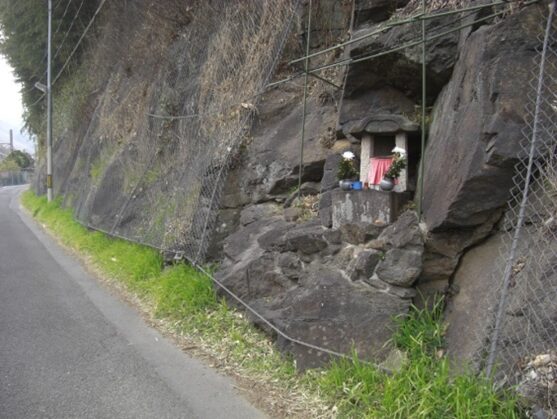

緩やかな坂を上る右手に 祠

街筋を進むと四辻の右角に 道標

道標 うっかりすると見逃す

なかなか変わった古い民家が右手に

その先で左の道を上る

国分神社 鎌倉時代の創建,神社裏山は松岡山古墳古墳時代前期の前方後円墳

本殿と裏山の松岳山古墳

この先旧道が消失しているのか分からなく、一旦右に進み国道25号線にでて国道に沿って進む。

結果的には判断は正しかったが大和川がその先、芝山を巻き込む形で大きく右に曲がり、国道に近づき再び左にカーブして流れている。

その辺りに吊り橋があるのだが私は見落として、国道に沿って1km余り進んだところでおかしいと気がつきUターンした。時間にして30分はロスをした。

ジェイテクトを過ぎたところに吊り橋への細い入り口があったのを見逃した。その南詰に夏目茶屋の渡し跡の表示がある。

明治初期、王寺までの大和川左岸沿いの街道(現在の国道25号線)が整備されるまで国分から左岸をきた街道はここで右岸の青山に渡っていた。川端橋吊り橋を渡る

吊り橋から上流をみる

吊り橋を渡りその先で右に道をとる

その途中右手に 川端地蔵尊

少し広い農道だろうかそこを横切り細い坂道を上っていく

その先直ぐのところでJR大和路線を越える

暫く田畑のあぜ道のような細い道を右に線路を見ながら進んでいく

この先で旧道は右に下り大和路線や大和川に近づくと、河内樫上駅の前にでる

河内樫上駅をみぎにみて線路に沿って進む

左手斜面に 石仏が祀られている

その先で大和路線の踏切を右に渡り今度は左に線路を見ながら進む

線路と大和川の間を暫く進む

再び大和路線の高架下を潜り左側に出る大和路線は右に大和川を渡りトンネルに入る

途中斜面に 石仏が

その先新道を造成しており旧道が分かりにくい

右の道を進む右にカーブ

その先左にカーブしている

左にカーブした先は道路造成中、正面旧道沿い右手に了仁寺があったが無くなり墓地だけ残っている

造成中のなかの旧道を進む

細い地道を左にカーブしながら進む旧道に間違いない

その先で峠八幡神社の前の道路に突き当たり、右に旧道は曲がるが、その左角にある 道標が埋もれかけている

道標の道向かいにある 地蔵菩薩坐像を祀る地蔵堂

その横の石段を上ると 峠八幡神社

峠八幡神社

峠(柏原市)から坂を下ると奈良県三郷町に入るがこの先少し旧道は分からなかった

三郷駅手前の県道との角にたつ 道標 県道との合流地点、この先三郷駅

右手には大和川を対岸から渡ってくる大和路線

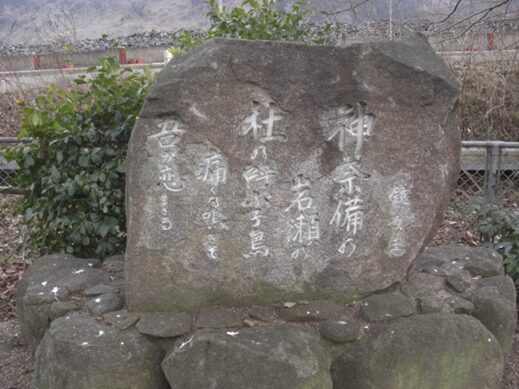

三郷駅手前右手の小さな公園 磐瀬の森と刻まれた石碑と歌碑があります

16時30分に三郷駅に着く、この先まだ到着地点まではあるので今日はここで終わる。

コメント